'manmancer' 15th Anniversary

取材・文 | 村尾泰郎 | 2023年6月

写真 | Christopher Charming

――白根さんがドラムに興味を持つようになったのは、いつ頃ですか?

「幼稚園か小学1年の頃ですね。テレビで西城秀樹がドラムを叩いているのを観て、かっこいいなあって思ったんです。姉がガールスカウトの鼓笛隊にいたので家にスティックがあって、それを使ってドラムを叩くマネをしていました」

――西城秀樹を観ながら(笑)。かわいいですね。

「家には姉が習っていたピアノもあったんです。姉はガールスカウトに入ってピアノをやめてしまい、それがもったいないと思った母が、“ドラムをやりたいのならピアノをやりなさい。そしたらドラムも教えてくれるから”って、ピアノ教室に行くことを僕に勧めたんです。今から思えば嘘なんですけどね(笑)。なかなかドラムの授業にならないな、と思いながら小学6年までピアノをやりました。でも、だんだん発表会に出るのが恥ずかしくなってきて。ピアノを習っているのは女の子が多いんですよね」

――発表会とか女の子とか、そういうのが恥ずかしくなる年頃ですね。

「でも、ピアノを学んだことは曲作りに影響を与えていると思います。それにピアノにはドラムの要素がたくさんある。叩いて鳴らす、タッチも無限にあるという点では打楽器に近いし、ピアノをやっていてよかったと思いますね」

――ドラムを叩き出したのはいつ頃だったんですか?

「小学6年の時で、学校の音楽の先生にドラム・セットをもらったんです」

――それはすごい!

「その先生はちょっと変わっていて、その頃流行っていたスーパーカーのロータス・ヨーロッパで小学校に来るんですよ。しかも、髪型はRod Stewartみたいだし(笑)、すごく目立っていたんです」

――かっこいい先生ですね。まるでロック・スター(笑)。

「その先生が学校にドラム・セットを持って来たんです。放送室に置いて、そこで休み時間にドラムを叩いていた。子供たちも奪い合いながら叩かせてもらっていたんです。それで卒業式の日に、先生が“このドラムいる人?”って生徒に聞いて、僕は真っ先に手を挙げたんです。そしたら、手を挙げたのは僕だけ(笑)。あんな大きなもの、家に持って帰ったら怒られると思ったんでしょうね。ドラム・セットは先生が車で家まで運んでくれたんですけど、両親は唖然としていました。先生が持って来たら“いりません”とは言えないですもんね」

――その先生のおかげでドラマーへの道が開かれたんですね。

「そうですね。その先生は授業で、出たばかりのYMOの『Solid State Survivor』(1979)をかけてくれて、それでYMOのことを知ってハマったんです。ラジオ番組から音楽をエアチェックすることや、録音した曲をダビングすることを教えたくれたのもその先生で、僕が音楽をやるようになったのは先生のおかげですね」

――ドラムは先生から教わったのですか?

「いえ、独学です。カセットに録音した曲をかけながら、それに合わせてドラムを叩いていました。ごっこ遊びです。家族はうるさくて大変だったかもしれませんが、すごく楽しかった。振り返ってみると、その頃は将来ドラマーになりたいと思っていたわけでもないんです」

――それでドラマーになれたというのは才能があったからなんでしょうね。憧れていたドラマーはいました?

「高橋幸宏さんです。YMOの映像を見ると、幸宏さんはど真ん中で叩いていたじゃないですか。その絵面がかっこよかった」

――他のドラマーとは違ったスマートさがありましたよね。バンドをやるようになったのはいつ頃ですか?

「高校生になってからです。小中学校が一緒だった高桑 圭(Curly Giraffe)とバンドを組んだんです。ベースとドラムのふたりだけのバンドでした(笑)。その頃はJAPANとかTHE CUREとかニューウェイヴのバンドを聴いていたんですけど、高桑とは趣味が合ったんですよね」

――そして、そんなふたりが木暮晋也さんと出会ってWOW WOW HIPPIESを結成するわけですね。

「“当方、ネオ・アコースティック、ネオ・サイケをやりたし”っていう、雑誌『FOOL’S MATE』に木暮くんが出したメンバー募集に僕と高桑が応募したんです。それでマクドナルドで初めて木暮くんに会ったときに“君は何が好きなの?”って聞かれて。“YMOやニューウェイヴが好きです”って言ったら、気のせいかもしれないけど、少し笑われた気がしました(笑)。木暮くんは60年代の音楽を真剣にやりたかったみたいで、髪型はマッシュルーム。歳上でちょっと怖かった。僕はその頃、THE DOORSさえ聴いたことがなかったんです」

――WOW WOW HIPPIESはザ・ファントムギフト、ザ・コレクターズなどと共に、80年代のネオGSシーンで注目を浴びました。60年代ロックを再評価したネオGSバンドは、豊かな音楽性を持っていましたね。

「WOW WOW HIPPIESをやるにあたって、木暮くんが“これを聴いて勉強するように”と言って60年代の曲を入れたカセットテープをくれたんです。そこにCREAMとかPINK FLOYDとかTHE ZOMBIESとか、最初に聴くべき重要な曲ばかり入っていました。そのうち範囲がどんどん広がって、Roger NicholsとかHARPERS BIZARRE、Les Baxterなんかを聴くようになった。渋谷系前夜っていう感じですね。あの頃、友達からもらったカセットは今も捨てられません。自分にとってネオGSはまさに音楽大学でした。多感な時期に最高の音楽をたくさん教えてくれた木暮くんやネオGSには本当に感謝しています」

――WOW WOW HIPPIES解散後、白根さんと高桑さんは、木暮さんと片寄明人さんが結成したロッテンハッツに加入。それがGREAT3に発展します。GREAT3は活動休止期間を挟みながら20年近く活動していますね。

「今年、6年ぶりにライヴをやったんですけど、自分にとって家みたいな存在だなって思いました。体に曲が刻み込まれている。90年代には、いつも曲作り合宿というのをやっていて、それぞれ曲の断片を持ち寄って、合宿で一緒に曲を作り上げていったんです。今だとデータのやり取りだけですが、そういう経験ができたのはすごく良かったと思いますね」

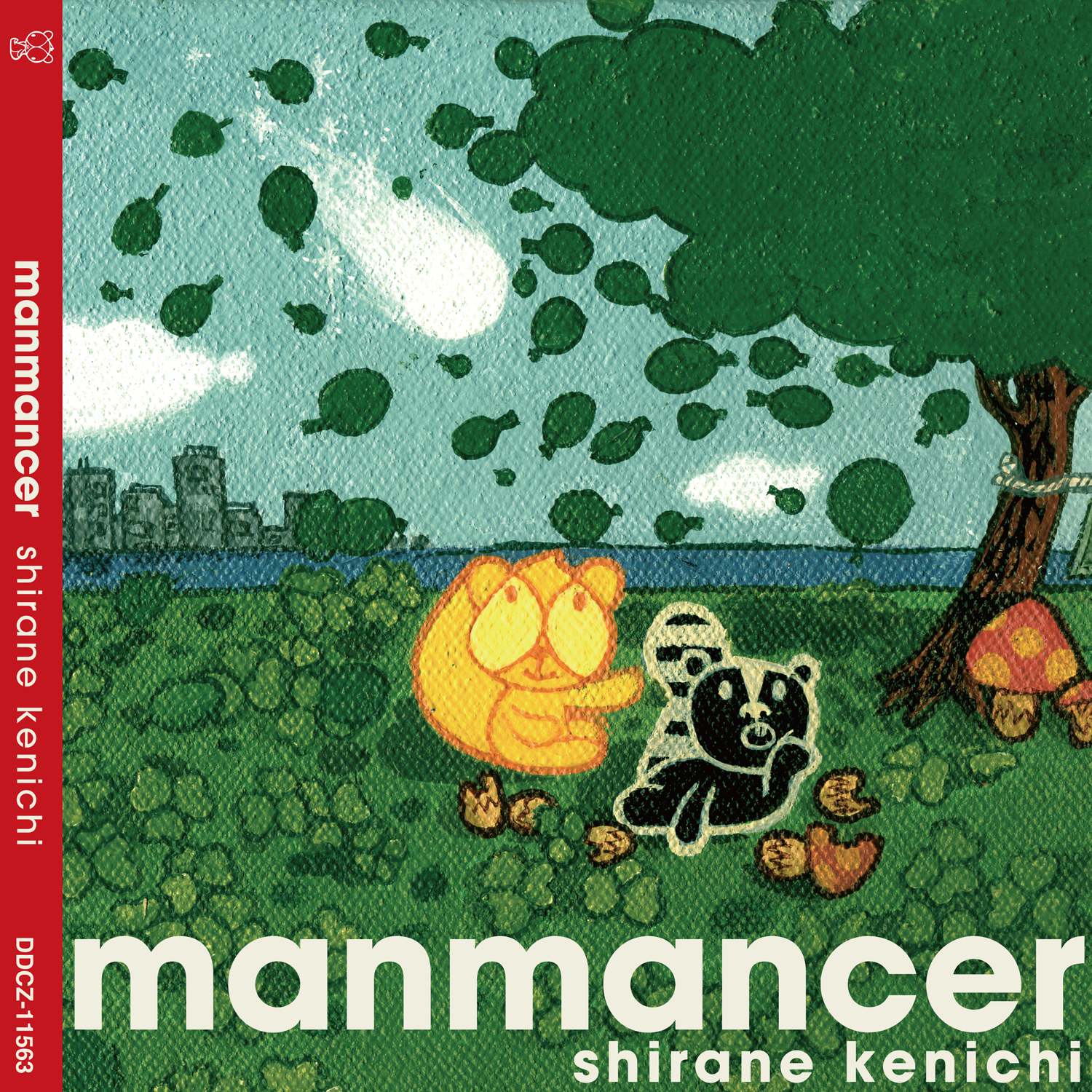

――GREAT3は2004年に活動休止をしますが、休止期間中の2008年にリリースされたのが、今回配信されることになった『manmancer』です。白根さんはその2年前にLASVEGAS名義でアルバム『Live In Raw Life』を発表していますが、『manmancer』はその延長上にあるテクノやハウスを昇華したエレクトロニックなサウンドですね。

「2000年代に入ってから、デザイナーをやっていた従兄弟の事務所によく遊びに行っていたんです。そこでテクノとかダンス・ミュージックがよく流れていて、それに影響を受けていろんなパーティに行くようになりました。ちょうどディープ・ハウスとかも流行ってきて、そういう音楽を自分なりにその従兄弟とバンドでやってみたのがLASVEGASだったんです。LASVEGASはアブストラクトな感じだったんですけど、そこに歌を乗せてみようと思ったのが『manmancer』でした」

――プロデューサーとして渡部高士さんが参加されていますが、どんな風にレコーディングをしていったのでしょうか。

「レコーディングからミックスまで、サウンド面は基本的に僕のデモから渡部さんが構築しました。打ち込みも自分が持って行ったものを清書して整えてくれたんです。ふたりでセッションしながら作った曲もありました」

――やはり、ドラマーとしてビートにこだわりがあったのでしょうか?

「いや、僕はその頃、ビートより曲の雰囲気とかコードの積みかたにこだわりがあって、メロディを最初に作ってビートやサウンドで肉付けしていきました」

――収録曲のなかで、白根さんのメロディやコードのこだわりがよく出ている曲を挙げるとしたらどれでしょう。

「“manmancer”ですね。メロディに対してのコード感が不思議というか。最初は歌モノにしようと思っていたんですけど、最終的にインストになったんです。でも、その後LEO今井くんが歌詞を作ってライヴで歌ってくれました。いつか、そのヴァージョンをかたちにしたいと思っています」

――たしかにメロディが大切にされているアルバムですね。1曲目「bigbang girl」もすごくポップだし。

「これは完全にメロディから考えましたね」

――ヴォーカルは白根さんですか?

「この曲と“skull ring”は僕です。他の曲はLOLA(*)という音声ソフトに歌詞を打ち込んで歌わせました。自分が歌うのが照れ臭かったっていうのもあるんですけど、LOLAちゃんの声が好きだったんです」

* リアルな歌唱を実現すべくYAMAHAが開発した音声合成システム「VOCALOID」を初めて採用したDTMソフトウェア。英「ZERO-G」より2004年発売。男声版は「LEON」。

――メイン・ヴォーカルをVOCALOIDにするというのは、時代の先を行っていたと言えるかもしれません。

「当時は言葉のプログラムが本当に大変な時代でした。“manmancer”も面倒だから、ひとまず“ナナナナ”だけにしていていて、結局そのままでいくことになったんです。いま思えば、初音ミクをちゃんとやっておけばよかったですね。こんなに流行るとは思わなかった(笑)」

――白根さんの歌声もいいですよ。メロウな「skull ring」はシティポップみたいな雰囲気もあります。

「寺尾 聡みたいだねって言ってくれた人もいます(笑)。幸宏さんの最初のソロ・アルバム『Saravah!』(1978)もAORっぽいじゃないですか。その後の寺尾 聡とかシティポップに通じるところがある。そういう世界への憧れがどこかにあったのかもしれないですね」

――その一方で、「dozy days」はデトロイト・テクノみたいに機械的な反復ビートが全面に出ていて、白根さんのルーツがテクノであることを思い出させます。

「BPMがずっと同じシーケンスで続くものに対しての恍惚感っていうのは、ひょっとしたらYMOを聴き始めた小学校のときからあったのかもしれないですね。でも、当時は“ドラマーの1stアルバムなのにあまり叩いてないね”ってよく言われました(笑)」

――ドラマーとしての技術を聴かせる作品ではなく、曲を聴かせる作品、というところに、プロデューサー / 作曲家としても活動する白根さんの多才さを感じさせます。アルバムを聴き直してみて、どんな感想を持たれましたか?

「意外といい雰囲気を作っていたな、と思いました。すごく映像的というか。そういえば当時、渡部さんは高台にある住宅に住んでいて、自宅スタジオでレコーディングしていたんです。その家から六本木の夜景が見えたんですけど、このアルバムを聴くとその景色を思い出すんですよね」

――夜景にぴったりのアルバムですね。歌詞にはスペイシーなイメージが散りばめられていますし。

「歌詞は渡部さんの影響が大きいです。渡部さんは量子力学を真剣に勉強されていて、レコーディングが始まる前には宇宙の話を2、3時間していたんです。それが止まらなくなって、宇宙の話だけで1日が終わるぐらいのこともありました。そこで渡部さんに教えてもらったことを、歌詞にもらいました」

――また、こういったダンス・ミュージックの作品を作ってみたいと思われますか?

「今はちょっと嗜好が変わってしまったので、こういうサウンドとは違ってくるとは思いますけど、ダンス・ミュージックはずっと好きです」

――ロックンロールだってダンス・ミュージックですもんね。

「絶対そうですよね!パンク・ロックにしてもそう。反体制的な歌詞で注目されがちなSEX PISTOLS『勝手にしやがれ!!』(1977)もベースがすごいじゃないですか。思わず体が動いてしまうリズムのうねりと低音がしっかりと存在してる。言葉の力も大きいけど、ダンス・ミュージックじゃないと聴き手の感情を揺さぶれないと思うんですよね」

――白根さんが加入したTESTSETは、ロックのダンス・ミュージック的な面を見事に引き出していますね。

「砂原(良徳)さんの音の積みかたのセンスが好きです。僕が好きなダンス・ミュージックの矜持がTESTSETにはある。砂原さんの『LOVEBEAT』(2001)とLEO今井くんの『Fix Neon』(2008)は本当によく聴いてました。発売当初から大好きなアルバムです」

――TESTSETの前身バンド・METAFIVEは幸宏さんのバンドですが、幸宏さん本人が、METAFIVEのライヴで自分の替わりに叩くドラマーとして白根さんを指名した、という経緯もあります。

「幸宏さんのご指名でMETAFIVEで叩く、それだけで光栄なことなのに、その後、憧れの人たちとバンドを組めるなんて、こんなに幸せなことはないですよね」

――TESTSETを気に入ったかたにも、ぜひこのアルバムを聴いてもらいたいですね。

「聴いてもらえると嬉しいですね。あたりまえだけど自分の音楽は全部繋がっている。『manmancer』の延長線上にTESTSETがあると信じてます」

■ 2023年6月28日(水)発売

■ 2023年6月28日(水)発売

白根賢一

『manmancer』

https://ssm.lnk.to/manmancer

[収録曲]

01. bigbang girl

02. dozy days

03. cologne

04. message in bubble

05. capital highway

06. manmancer

07. dance music

08. skull ring