消してしまったと思っても、その痕跡は残る

『Diary』(2022, HEADZ)以来のフル・アルバムとなる『Eraser, Pencil』は、まるで空間に彫刻を施すように緻密に、情熱的に鼓膜と心を揺らす39分のリスニング。収められた10曲のラブソングたちはよりメロウに、より優しく、しかしより野蛮に私をつかまえ、連れていく。

忘れたい過去。濃く強く書き殴られたそれらは、消そうとしたって消せやしない。2020年から実に4年にも及ぶ製作期間を経て生み出されたアルバムは、そんな消しきれない痕跡の肯定から始まったのかもしれない。00年代J-POPからART-SCHOOL、プログレッシヴ・ロック、そしてノーウェイヴまで、無数の影響を書いたり消したり、また書いたりしながら10年を歩んできた彼らの音の現在地は何処か。筆者とはかつてのサークル同門であり、親交のあるSawawo(vo, g)に聞いてみた。

取材・文 | アライケンゴ (Catastrophe Ballet, 童子, 珠鬼 TAMAKI, ex-SOILED HATE) | 2025年6月

――Sawawoさんとは、早稲田大学のプログレ・サークル「Art Space イオロス」が最初の出逢いでしたね。それもかれこれけっこう前の話ですけど。

「初めて会ったのが2016年か17年か、それくらいですよね」

――僕は2016年入学でしたから。高田馬場のGATEWAY STUDIOで、僕がDEFTONESのシャツを着ていたのをきっかけに話しかけていただいたような記憶が朧げにありますね。当時サークルで10時間くらい一部屋借り切って、立ち代わりで練習してたじゃないですか。

「イオロスってメンバーが少ないけど、バンド数がすごく多かったからそういうことをやってましたね」

――もう本物のプログレと一緒で、意外といろいろなファミリーツリーができそうな感じではありますよね。Catastrophe BalletにもPot-pourriにも出身者がいるわけですし。やってたのはプログレばかりというわけでもなかったですけど。僕はGASTUNKのカヴァーをやった記憶があります。まあプログレといえばプログレか。

「あと筋肉少女帯、MANDRAKE、J.A.シーザー、YBO2……」

――刺激的なプログレ・サークルでしたね(笑)。まあ、それはさておき早速『Eraser, Pencil』についてお聞きしていこうかと思いますが、「Dressed in Black」の歌詞に登場する物言わぬハムスターって、『とっとこハム太郎』を連想してしまいます。何か関連があるのでしょうか。

「『とっとこハム太郎』への思い入れで言えば、子供の頃にちょうどぶち当たった年代というのはありますよね。作中に登場する“地下ハウス”っていうのがあって。『とっとこハム太郎』って、いろんなところの家から出てきたハムたちが、“地下ハウス”という秘密基地に集まって、そこが話の中心的な舞台になってくるわけですけど。その“地下ハウス”を模したおもちゃがあって、それをいじるのが僕は大好きだったんですよ。いろいろなところにハムたちの人形をはめられたり、滑り台とかギミックもたくさんあったりして、それでひたすら遊んでるのが大好きで、そういう体験がすごく自分のゼロ年代の記憶としてあったなという。最近けっこうゼロ年代を振り返る風潮がある中で、それを意識するっていうほどでもないですけど、自分なりにその、根っこの部分というか、体験としてのゼロ年代を掘り下げてみようと。そんなときにふと『ハム太郎』の存在を思い出して、“自分の原点は『ハム太郎』にあるのかもしれない”みたいな感じがあって……」

――僕もけっこうしっかりアニメを観ていましたね。守られるべきか弱い存在と思われるような家ハムたちが、飼い主の見ていない時間だけそれぞれの家を抜け出して秘密の集会場に集まって冒険するっていう設定自体が、ちょっと背徳的な箱庭遊戯というか、子ども心に秘めているいろいろな欲求をくすぐってくる。

「やっぱり観ますよね。記憶違いだったかもしれないんですけど、毎回毎回エンディング前の締めで、“明日はもっともっと楽しくなるよね、ハム太郎。”ってロコちゃんが言って、最後にハム太郎が“ヘケッ”っていうお約束のやりとりがあった気がしていて。でも、なんかこう、現実には飼っているハムスターは“ヘケッ”とか言ってくれないしな……と思いついてしまって。でも、実は“Dressed in Black”の歌詞は最初そこしか思いつかなくて」

――楽曲の持つ雰囲気と歌詞の祝祭感がかなり密接に結びついている感じがしていましたが、最初がハムスターだったんですか。

「本当にそこだけ思いついて……曲はできたけれども、ちょっとどういう歌詞を入れたらいいかわからなくてどうしようかとなっていました。それで、のちにネットサーフィンをしていたときに知ったんですけど、ハムスターは実はすごく酒に強い動物らしいんですよ。冬とかを越すために、エネルギー効率がいいものをとにかく摂れるような体に進化したみたいな説だったと思うんですけど、それでアルコール分解能がめちゃくちゃ高い。冬に向けて貯めた果実が発酵してアルコールになって、それを摂取することで効率的にエネルギー吸収するみたいな感じでめっちゃ酒に強いっていう。その話を見て“あっ、これだったらハムスターをつなげられるかもしれん”と思って。自分の中でお酒のモチーフとハムスターがロジカルに繋がっていったんですよ。お酒飲んでワーッとやるけどハムスターは……みたいな」

――初めて聴いたのはCatastrophe Balletの企画(2024年1月「Struggle to Survive Vol.2」東京・新大久保 EARTHDOM)に出ていただいたときで、アレンジは緻密なのに、野蛮さがあるというか。架空の民族の祭みたいな曲のテイストに度肝を抜かれました。「乾杯の曲です」って、音頭を取っていただきながら演奏が始まって……

「すごいスベった。実際、あの日が“Dressed in Black”の初回の演奏でしたね。呼んでもらったときにイベント的にも合いそうだなみたいな気持ちもあり、ちょうど新しい曲も増やしたいというのもあってタイミングが良かったので」

――お祭り感がありつつも、同時にブルータルな曲だと聴いていて思います。なんかこう、「Kankitsu」とかも顕著ですけど、Pot-pourriの曲にはすごく暴力的な断章というか、沈黙とか、“突然の死”みたいな瞬間がしばしばあって、けっこうフェティッシュを感じますけど、こだわって入れているんですか?

「そうですね。こう“バツンと切れること”に対しては、けっこう自分の中で偏愛があるかもしれないですね。自分がいろいろバンドを聴き始めた頃にあった向井秀徳的な部分とか、“初期の”って言ったほうがいいかもしれないですけど、それこそ空間現代とかにも繋がってくるようなところというか。ブレイクとの“間”で何かこう、コントロールするみたいな表現はすごく自分の中に根差したものでもあるし、偏愛の対象かもしれないと思っています。ブレイクについて言うと、John Tremendousという友人のミュージシャンが言っていた“現代的なロックっていうのは、キメとブレイクによって導かれる音楽だ”みたいなことがあって。彼はルーツとして60年代の音楽があって、そこに結びついてくるアヴァンギャルド的な表現をすごく持っている人だと思うんですけど。そういう人のサイケ観だったり、ロック観みたいなところからすると、今のロックっていうのは、たしかにブレイクによってキチッキチッと決めていくみたいな音楽だっていうのはわかるな、と思う。その一方で、ブレイクによって間をコントロールすることっていうのは、そういう現代的なスタイルに対して、カチカチ嵌めるためだけじゃないブレイク、自由さの表現みたいにできるんじゃないかなと思ってやっているようなところがありますね」

――実際Pot-pourriのライヴでの“ブレイク”、“間”の緊張感はすさまじくて、システマチックに無音が嵌め込まれている感じはしないですね。むしろ無音が楽音と等価なものとして存在している感じがします。まあ鼻につく言いかたをすれば、無音が鳴っているという感じ。ソロを弾くギター・ヒーローに目を奪われているときみたいな息の詰まりかたがあるというか。

「緊張感作りもそうだし、毎回変えることとかもできるし、そういう一回性みたいなところが一番自分の中で慣れている表現、というか親しめるものなのかな。それこそ空間現代の演劇とか、セリフに対して演奏がバッバッて間を持って、ブレイク的に挟んでいくっていう演出があるんですけれども、そういうのを観ているときにはもうものすごくフィジカルな一回性を感じますよね。そこにすごくビンビンときているというか、自分がバンドをやっていること、あるいはバンドを観ることにおける良さみたいなものをすごく感じる」

――それを意識し始めるようになったきっかけはあるんですか?

「空間現代はもちろんそうですが……。高校くらいにまあZAZEN BOYSとか、そういったところからノーウェイヴだったり、マスロック的な表現だったりとか、もっとそこから広げてプログレだったりいろいろ聴くようになっていって、それらの音楽がエッセンスとして持っている自由なタイム感の表現っていうものを少しずつ意識し始めました。同時期にDTMを始めたりしたんですけど、その流れでDTMを触るとやっぱり窮屈に感じるんですよね。高校の終わりくらいにはこのバンドを作ることを考えていたんですけど、僕が親しんでいた表現からすると、DTMってすごく不自由。だから制作はDTMでやるんですけど、最終目的地としてはそうじゃないことをやろう、みたいなことをその頃から考えるようになりました。ただ今は、特に『Diary』のあたりからは自由なタイム感じゃなくて、けっこうクリックを聞いてやるような曲とかもあったりするから……このバンドの表現の幅も、初期は“絶対に同期音源は使わない”みたいな感じだったんですけど、だんだん“そうじゃないようなかたちでやっていってもいいかもな”と、自然に幅を広げていったようなところがあります」

――バンドとしての命を持ち始めてきていると。

「みたいな感じです。けっこう永井君(Ryo Nagai aka 液晶)が持ち寄ってきた要素、プログラム / エフェクトとかもそのファクターとしてすごくありますし。彼はどっちかっていうとやっぱり、NINE INCH NAILSが好きで、今は電子音楽のほうに行ってるような人なんで、けっこう“同期なんかやってみたらいいじゃないか”ってスッとやってしまうところがあって。それで話し合いながら、織り込んで曲を作っていって、ライヴ・アレンジとかもガンガン変えていくみたいな」

――先程も挙げた「Kankitsu」はすごく好きなんですけど、ちょっとマス的で精密な雰囲気がありながらも、ライヴで聴くたびに全然表情が違って、毎回異なる感動があります。関係ないですけど、MESHUGGAHの2nd(『Destroy Erase Improve』1995, Nuclear Blast)にすごく似ている曲があって。

「“Soul Burn”ですよね。以前も言っていたから実際に聴いてみたら、たしかにちょっと似ていると思っちゃって(笑)。“Dressed in Black”も実は初期のライヴ演奏だと、間奏の展開を全く決めていなくて。ベースのシバサキさんに好き勝手やってもらって、それについていこうっていうアレンジでやっていたんですよ。そのときはレコーディングの前だったんで、一度ジェントみたいにしてみようかという……まあ、MESHUGGAHの話からジェントに接続するのはMESHUGGAH的には不本意だみたいな説もありますけど……まあ、とにかくジェントみたいにやってみたらどうかみたいな話も出たりして。それは結局そんなにうまくいかなかったんですけど、やっぱり好き勝手やるみたいなのはさすがにアレだから一度固めようみたいな、そういう流れがありました。レコーディングはもちろんライヴ演奏とかにしても、さすがに完全フリーはちょっと控えようと。だからご覧いただいたあの日の演奏は本当にあの日1回こっきりでしたね」

――いいものを見せていただきありがとうございました。しかし曲を作る最初の段階のアイディアとしては、やはりSawawoさんが下地となるものを作って持っていくわけですよね。

「そうですね。作り込み度合いは時期によってけっこう変わってます。『Classic』は各パートをmidiで打つだけみたいな感じ。でもmidiで打つけどフルサイズで作っていて、『Diary』は一番作り込みました。コロナでライヴができなくなっちゃった時期だったので、一度ギチギチまで作り込んで、95%くらいで永井君に投げて、永井君のAbleton Liveの上でさらに編集してもらって1回崩して完成みたいな。『Eraser, Pencil』は逆に、『Diary』に比べると作り込んでなくて、だいぶラフなものを、もう1コーラスとかで終わっちゃっているデモとかも投げたりして。だからかなりバンドっぽいですね」

――“eraser, pencil”っていう言葉は何かシンボリックな意味があるんですか?

「人間が生きて、人間関係が生まれたり、何か影響を受けたりするじゃないですか。それで、あいつと関わったのは黒歴史だったとか、あれをやったのは黒歴史だったとか。あれに影響を受けた過去に“うわー”みたいになって消したくなって、自分の中からはもう消しました!みたいに振る舞う瞬間ってあるじゃないですか。 でもそうじゃなくて、それを本当に消してしまったと思っても、その痕跡は残る、みたいな。そういうイメージで」

――音楽的にそういうものは何かありますか?消したいけど痕残っちゃってるもの。

「その感じでいくと、影響を受けちゃってああって思うのは……大塚 愛とかですかね?一瞬レミオロメンとか言おうと思ったんですけど、そうは言ってもレミオロメンはいい曲があるし、やっぱりこう、“粉雪”からおかしくなっちゃった感じがあるだけで、いいバンドではあったな、みたいな感覚が自分としてはあったので……マジで消したい感があるってなると大塚 愛かもしれない。僕らの頃だと大塚 愛ってTVアニメ『ブラック・ジャック』のED(“黒毛和牛上塩タン焼680円” 2005)がありましたよね。あれすごい怖い曲じゃないですか。でも、aikoフォロワーっていうほどじゃないですけど、そういう感じの歌詞が2000年代ってすごいありましたよね。aikoもそうだし、Coccoとかの表現が脱臭されたけど、いやでもやっぱり怖いじゃん……みたいな。キッチュになっているがゆえにより怖いみたいな。それが時々流れてきたりすると、“ああ、でも自分これ聴くためにシングル借りに行ったんだよな……”ってなる」

――とはいえPot-pourriの歌ものとしてのキャッチーさみたいな部分っていうのは、やっぱりJ-POPとか、そういうところ由来なのかなと思ってしまいますね。

「そうですね。J-POPだったりとか、それこそゼロ年代のロキノン系だったりとか。このバンドでは『Diary』まではそういうスタイル、日本のギター・ロック感みたいなのをやめようって思っていた節があったんですよ。歌物にするにしても、なんというか、THE BEATLESを曲解した人みたいなイメージでやろうとしていて。ただ今回は自分の中にある要素をもっと素直に一度出したほうがいいな、という気持ちがかなりありました」

――その心境の変化はきっかけがあるんですか?

「そうですね。自分はすごくART-SCHOOLが好きなんですけど、ART-SCHOOLを好きって言ったときに、“到底ART-SCHOOLが好きな人がやってると思えないバンドだ”って言われることが多くなってきて。ちょっとそれが寂しいというか、悲しいというか。ART-SCHOOLってジャンルを作ったとまでは言わないですけど、本当に日本のギター・ロックにひとつの指針というか、すごく強固な型を作ったバンドですよね。曲の作風とかもすごくがっちりしていて、なんというか、影響を受ければ受けようとするほど、本当にその型ばかりが目立っちゃうバンドの代表格に近いと思うんですけど。要は素直に影響を出して曲を作るとART-SCHOOLそのものになっちゃうというか、フォロワーだということがすごくわかりやすくなっちゃう。00年代後半や10年代のインディ・シーンってそういうバンドが多くて。今では完全にオリジナルになったTHE NOVEMBERSとかですら初期の頃はそういうふうに言われていたくらいなんで、ART-SCHOOLの型としての強度は本当にすごいって思っています。僕自身について言えば、ART-SCHOOLっぽい曲をやろうとしたときにことごとく良くならなくて、“ああ、なんかこれ真似しちゃおうと思っちゃいけない音楽だ”っていうふうに思っていたんですけど、それもなんか逃げだったなという気がしてきて。すごく好きなバンドだし、自分なりに影響を受けてきたものを一度自分なりにいいかたちで出したい、出そうという気持ちがけっこうありましたね。最近でも世の中に若いファンがすごく多いバンドで、ART-SCHOOL好きですとかフォロワーですみたいに言っている若いバンドもすごく多いじゃないですか。そういうフォロワー・バンドに対しても、ちょっと違和感があるというか。たしかにギターロックなんだけど、そういう面ばかりにフォーカスしちゃっているようなところがある気がして。そうじゃなくて、MTVで育ってきた洋楽ポップスのおいしいところをすごく知っている人がやっているバンドなんだよっていう、良い意味でポップ・バンドであるっていう面があまり若いファンには顧みられていないというか。言ってしまえば“あのクネクネして、なんかセックスについて歌っているメンヘラのバンドでしょう?”みたいにばかり受容されている雰囲気がありますけど、“いやいや”っていう気持ちがけっこうある。実際そう言っている人がやっているフォロワー・バンドの曲を聴くと、歌詞がクネクネしているだけじゃんみたいに感じるものが多い印象で。そうじゃなくて、ART-SCHOOLはもっとすごくポップとして良いものを提示しているバンドなんだっていう。そこから受けた影響をひとつかたちにしようっていう気持ちがどこかにありましたね」

――僕ら世代が好きなアーティスト、僕らが影響を受けている人たちって、そのアーティスト自身が育った時期がポップス的には一番豊潤な時代だった人たちになりやすいわけですよね。そういう中で僕らが“影響された人”の“真似”としてリヴァイヴァルをやってもまあ強度が出ないと痛感しています。以前のインタビュー記事で、あえてPot-pourriが“アブストラクト・ポストパンク”を掲げているっていうのはリヴァイヴァルとしてポストパンクをやるんじゃなくて、何かもっとオリジンみたいなものに接続するつもりだから、というようなことを読んだ気がするんですが、どこか通底するようなお話ですね。

「なんというか、メンバーを下手って言うわけじゃないですけど、技巧派100%じゃない表現をやろうみたいなところがPot-pourriにはありますね。そう言う僕個人はそれしかできないからみたいな気持ちもけっこうある。ポップスではあるけれども、音響的にも、曲の構成的にもプログレッシヴで攻めていたりとか、アヴァンギャルドなことをやっているっていうところで、例えば君島大空とか、長谷川白紙とかがやっぱり時代の寵児としてバーンといるわけじゃないですか。最近のPot-pourriのスタイルって一見その君島 / 長谷川ライン的なものに聴こえ得る表現かもしれないんですけど、近いと言えるところが存在するとは思いつつ、やっぱり僕らは明確にそことは違うな、ということがあって。彼らはあるディシプリンの超絶技巧ありきじゃないと成立しない音楽をやっていて、変な言いかたなんですけど、それゆえに何の躊躇いもなく練習ができるし、練習の成果によって巧くなっているし、そのテクニックを音楽的に自分の音楽に還元することに迷いや躊躇いがないわけですよね。そこに対してこのバンドは、少なくとも僕は、迷うし、躊躇うし、練習したって巧くならないし、でもそれでしかないものってあるでしょう?っていう感じなんですよね。そういう感覚が、かつてのあのポストパンクの……そのポストパンクもやっぱりリヴァイヴァルによってけっこうジャンルとして音のステレオタイプが固まった感じがあるじゃないですか。例えばまあダンスパンク的なものだったりとか、なんかガチャガチャしてたりとか、こういう感じでベースが刻んで、みたいな。それをやるというよりかは、“巧くないですが、何か?”みたいな精神性をやるというか、超絶技巧じゃないけど、でもそうでしょう、みたいな」

――Arto Lindseyとかはまさにそういう人ですよね。

「ちょっと話がずれるかもしれないですけど、最近よく聴いているんです。それで、この人って思っているほどノンミュージシャンじゃないんじゃないかってすごく感じましたね。坂本龍一の『Esperanto』(1985)を聴いていて、あれはArtoが参加しているんですけど、“Adelic Penguins”っていう曲を聴いてこの人すっごいかっこいいなと思って。あのリズム感でギターを鳴らすって、ただのノンミュージシャンの発想では絶対ないな、みたいな。それこそDNAでガチャガチャやっていたところからかなり空いてるので、ある意味その新しい楽器としてのギターに習熟してきた時期と言えるのかもしれないですけど。すごく新しいかたちの技巧みたいなものを80年代のArtoのギターに感じて。そういう意味で、それこそ向井秀徳とかもフェイヴァリットに挙げているKip Hanrahanの『Coup De Tête』(1981)とかを改めて聴いてみたら、やっぱり彼のギターは何か新しい、オルタナティヴなものを提示しているな、ってすごく思いますね」

――やっぱりノーウェイヴにはじまり、ノイズにせよスカム・ミュージックにせよ、人々が表現の自由さとか衝動性の権化みたいに思い込んでしまうようなジャンルにこそ、不可視に張り巡らされているスタイルあるいはプロポーションがあって、そこへコミットする巧さっていうのが存在する。

「すごく印象に残っているんですけど、僕らが入っていたプログレ・サークルで昔、ちょうど在籍していた頃にノイズのセッションが流行ってましたよね。 1人でやったり、2人がくじ引き的な感じで当たってやったり。アライ君がやってるバンドでギターを弾いている浮乃君(Catastrophe Ballet, ILL BONE etc.)、『Eraser, Pencil』の“Suidream”でも弾いてもらっていますけど、彼もすごくノイズが巧くて。彼の演奏を聴いたサークルのOBが“やっぱノイズも上手下手ってあるよなあ”って言っていて。機材とかもすごく多いですし、たぶんアウトプットも何箇所もあるような大きなセットだったんですけど、それを適切に配置する、それに対してある種の運動神経を持って応じるみたいな。なんかそこには何か巧さというか、ひとつの道があるような……」

――音の空間把握能力みたいな、そういう感じですよね。

「そうそうそう。それはすごくある」

――最近音のレイヤーとか音の配置っていうのは、僕が今まで思っていたよりもっと多次元的なものである気がしてきたというか。楽音があって、ドラム、ベースがあって、ギターが鳴って、ヴォーカルが乗って、パンがそれぞれ振り分けられていて、みたいな単純な感じではないっていうことを『Eraser, Pencil』を聴いていると感じます。彫刻的というか、空間があって、テクスチャがあって。どこに配置されて、どのタイミングでどこが鳴る、するとこっちとこっちが繋がっていくみたいな。単にサラウンドとかバイノーラルとかそういう録音工学的な意味ではなくて、聴覚世界に立体造形を組み上げるみたいな感覚がある。

「そういう部分はかなり詰めた感じがありますね。永井君と何回も何回もミックスの会議みたいなものを繰り返して。基本的には彼がそういった配置の部分を進めてくれるんですけれども、できあがったものを聴いてなんか違うかもと思って、毎回すごく細かく詰めていった結果ですね」

――その緻密さをバンドで生むときにはぶつかり合いとかにはならないんですか?

「バンドでライヴでやるときは、もっとラフな感じでやるというか。永井君もかなり衝動的な感じでやったりしているので。でも音源になるとやっぱりすごくこだわって、この音の配置をするかしないかだけで何週間もかかるみたいな。そうなってきたのは『Diary』からで、『Classic』ではまだそこまでやっていないですね。『Classic』だけミックスが別の人で、soup(東京・落合)でやってくださっているnoguchi(taoru)さんっていうかたで。だから、永井君と2人でアレンジ詰めまくって、みたいなのは『Diary』からです」

――今回の制作期間はどれくらいなんですか?

「『Eraser, Pencil』は曲の書き始めからすると本当に長くて、『Diary』の曲を作り終わって、アレンジとかに入る前の段階あたりで曲を作り始めたので、2020年の終わりくらいからという感じでした。でも曲が出揃ったのが23年の終わりで、途中プライベートでいろいろあって曲をあまり書けなくなっちゃった時期とかあったので、けっこう書いてる時間が長くて。24年頭から、だいたい秋くらいまでずーっと録音とか編集をやっていたっていう感じです。全部パラで録って、素材として編集していくみたいな」

――アルバムそれぞれのアートワークにもそれぞれ何か象徴的なものがあるんでしょうか。いわゆるポストパンクっぽいアートワークとはだいぶ離れて感じますね。今ポストパンクっていうとみんなМОЛЧАТ ДОМАみたいな感じになる。

「『Classic』が都会のイメージというか、都市のイメージをアルバム全体を貫くテーマ的なものとしたくて、新宿西口の“新宿の目”っていう彫刻作品がありますが、それをモチーフにしてほしいとデザインのAshimo Akira君に頼みました。『Diary』はМОЛЧАТ ДОМА系というか、比較的寄せたほうかもしれないですね。ロシア・アヴァンギャルドみたいなイメージで、アートワークをやってくれたAshimo君は漫画も描いているんですけど、ちょうど彼とロシア・アヴァンギャルドの話になって、こういうのいいかもねっていうことで、THE WAKEの『Here Comes Everybody』(1985, Factory)みたいなイメージを出した記憶があります。それと漫画の原稿用紙を合わせたんです。“Comic”っていう曲も入ってますし。今回は書いて消してを繰り返すみたいなイメージがあったので、なにかこう“複製”っていうことで、ほとんど同じだけど、実はコピペじゃない植物のモチーフに、ちょっと下書きみたいな感じで赤い絵を入れたりして。中のアートワークとかはニスで塗ったデザインとか、フィジカルだけ入れてもらったりしてます。基本的にはわりとAshimo君のほうから出てくるアイディアで進めてもらっているような感じですね。キーワードとかを出して、それに応じてアイディアを出してもらうみたいな。彼から出てくるアイディアがけっこう旺盛なので」

――最近よく聴く音源とかあります?

「最近よく聴くのは……あまり最近ではないですけど、この春はなぜかすごく昆虫キッズを聴き返していて、最後のほうのアルバムとかは前よりすごいグッとくるようになって。渋いっていうか、メロウというか、マチュアな感じになってくるんですけど。その感じがグッとくるというか、今はああいうガチャガチャした感じでロックをやるバンドって本当にいないなっていう。バカテクありきでやる人か、本当に成熟しきったポップに行くか、もうめちゃめちゃ尖った感じでやりきるかっていうところが分離した気がして。プログレッシヴだけど、バカテクというよりはむしろロウさで押し切ったりして、でもすごくポップで、尖りもあって……みたいなことをやるバンドがなかなかないなって思ったときに、昆虫キッズとか10年代に聞いてた音楽とか聞き返すと割としっくりくるなと思いましたね。10年代にすごく好きだったバンドで、イギリスのVISION FORTUNEっていうバンドがいて、2ndが『Country Music』(2015, ATP Recordings)っていうタイトルなんですけど、全然カントリーじゃなくてPiLの3rdを当時的な感覚でやったみたいな、PiLとか80年代のWIREみたいな感じ。あと今言うのはちょっとアレかもしれないですけど、YHWH NAILGUNはプログレッシヴだけどロウでポップで尖っていて、っていうものにすごく近い感覚かもしれない。それこそ空間現代とか、ちょっと前のEli Keszlerとか、10年代後半の、音響的にはすごくプログレッシヴだけど、勢いを持ってバーッてロウにやってる感じがあって、いいなって思いました」

――眼高手低っていうと語弊がありますけど、見えているヴィジョンに対して、そこへの距離をバカテクじゃなくて、気合いとパッションで埋めていこうみたいな。

「やっぱり気合いとパッションじゃないとできないことって絶対ありますから。Pot-pourriの中で比較的そのモードを共有している感じがあるのも永井君ですね。彼はたぶん、単純に今という時代が嫌いすぎる人間になっているところがありますけど……。ただ、比較的インディ的な趣味で繋がっているのは永井君だっていうところはあるので。逆にシバサキさんとはちょっとそこに差があるかなっていう。シバサキさんはプログレ・サークルの先輩として出会ったんですけれども、サークルの中でも一番巧いベーシストみたいな感じで、本当になんでも弾ける上で、ニューウェイヴ・スピリットを持っていて、P-MODELが好きで、Talbo Bassを何本も持っているっていう先輩なんですけど。やっぱり本当にちゃんと練習して、もっと高い練度でやりましょうやみたいなところがけっこうあって。それは必ずしもパッションの否定では全くないというか、むしろパッションの人でもあるのでアレなんですけれども、“全てをぶっちぎっていく”みたいな感じからすると比較的遠い人かもしれない。1人はそういう人がいたほうがいいですね。彼が入ってきてくれてからだいぶ締まった感じがあるので」

――ART-SCHOOLがお好きということですけど、Pot-pourriの曲って全体的にあまりセックスを感じないというか、なんか性的な匂いはしないんですよね。

「なんか自分としてはけっこう『Classic』はなんか転び出ているかな、みたいな気がしたんですけどね。これは今に至るまでもそうかもしれないですけど、特に初期の頃とかは、何か歌詞 / 歌があるとして、歌詞の主人公 = 歌っている人 = 作者みたいな構図が前提とされ過ぎるのが嫌だなっていう気持ちがありました。Pot-pourriは10年代からやってきたわけですけど、それこそ10年代に、アメリカのメインストリームを語れるのがクールみたいな流れがあったじゃないですか。まあ、今もあるかもですけど。その中で、そういう論者たちは、“ポップスターの〇〇の新作は、彼はプライベートでそういうことがあったから、こういうふうになっているんだ。こういう問題意識を持って、歌詞ではこういうことが語られてるんだ”とやるわけですけど、そういう言説がありすぎる気がして、なんか10年前とか5年前とか……今もそう感じるかもしれないですね。なんかそれってあまりにもベタすぎないかっていう。それこそ演劇とかをやっていると、“語り”って何重にもなっていくわけで。これこれが作者の意図で、このセリフは作者の思ってることで、とかは言い切れないし。一方で台本のキャラの発言であるとも言い切れないし、役者さんの発している言葉とも言い切れない。でも本当はそうかもしれない、くらいの曖昧さというか、割り切れなさって本当はあるはずですよね。そういう気持ちがけっこうあったので、自分の歌詞でも自分が主人公だと思われないようにしたい。さっきの話に戻るようですけど、黒歴史的な音楽として言おうか迷ったところで、今日も聴いてきちゃったんですよね、Mr. Children。一時期、“ミスチルの歌詞は聞くに堪えない”みたいな、ちょっと黒歴史に感じていた時期もあって。ただ、一昨年に出たアルバム(『miss you』2023)とかもそうなんですけど、ミスチルってすごく挑発的な演劇をやってるんじゃないかって思ったんですよ。自分が不倫したこととか、50代になってミッドライフ・クライシスを覚えてっていうようなところを、どこまでマジなのかわからないトーンで作品にしているっていう。それがある程度世に通用する椅子、立場を桜井(和寿)さんはすでに持っている。不倫して戻ってきて、国民的スターにまたなったっていうキャリアがあると思うんですけど、それによって本当に、全員がこれは演劇だってわかっているのに、絶対に盛り上がる気持ちにもなれるみたいな。すごく稀有な立場を得ているバンドなんじゃないかなって思います。真面目に考えるとすごくおもしろい」

――とはいえそういう在りかたって今後は一層難しくなっていくような気もしますね。読み手のリテラシーを恃めるような余裕が世の中になくなってきているというか。平易な言葉で、レイヤーも単純化せざるを得ない。表現の外でも潔白で明白な意見表明を常に求め続けられる雰囲気というか。

「アイロニーが通用しない感じ、もうわかってもらえないんだ、という感じはありますよね。その一方で“文学趣味”とか“共産趣味”といった“〇〇趣味”的な表現の流行は根強くあるじゃないですか。外に開かれて伝播していくことを企み、野望を持って出てきたような表現を“taste”に貶めるというか。それってけっこう危険なことだと思いますね。単に表現の価値を貶めるだけじゃなくて、そういう表現の影響力を甘く見積もっていることでもあるわけなので。段階的なものだとは思うんですけど、行くところまで行くと大変なことになりそう。だから常にこう、いろいろなことに違和感を持つ視点がもっとあったらいいんじゃないかと思ってるんですけどね」

――違和感は大事にしていきたいですよね。けっこうそういう問題意識、あるいは外に開かれている意識って歌詞の内容に現れたりしてますかね?わりと内省的な感じにとどまらない手触りがあるというか。

「今回のアルバムのひとつのテーマで、ラブソングをしっかり作ってみようというのがありまして。やっぱりポップ・ソングっていうのはすごくラブソングが多くて。それはひとつ形式として決まっているみたいなところで、すごく陳腐だと言われたり、“そういう型に嵌めるから愛とか、ひいては生きるみたいなものが固定化されてしまう”的に批判されたりするものだとは思うんですけど。人間が誰かを大切に思うとか、なんだかんだ言って何かを何かより愛してしまうとか、価値を感じてしまうこと、そこには何かまだ見えるものがあるんじゃないか?みたいな気持ちがすごくあって。あまりうまく歌えた気はしないんですけど、愛について考えていったときに、内省だけじゃなくて、世の中とも繋がっているような感覚がすごくしたんです。まあ、この歳にもなると周りで結婚のことをを考えたりする人が増えてくるわけですけど、1人仲の良い友人で、“今長く付き合ってる人がいるけれども、別姓が許されないと結婚はしない”って言っている人がいて、なんかそれを聞いたときにすごく、愛という概念が“社会”的なマターであるっていうことを強烈に実感したんですよね。愛だったりとか、人が何かに価値を感じるということが、どうしたって外界と繋がってしまうものなんだろうって感じて、それにちょっと向き合ってみようという気持ちはけっこうありました。そういうのも含めて、やっぱり“あいつとは別れたから、あいつのことはなかった”みたいにしたくても、そうじゃないんですよね。“ eraser, pencil”っていうことで」

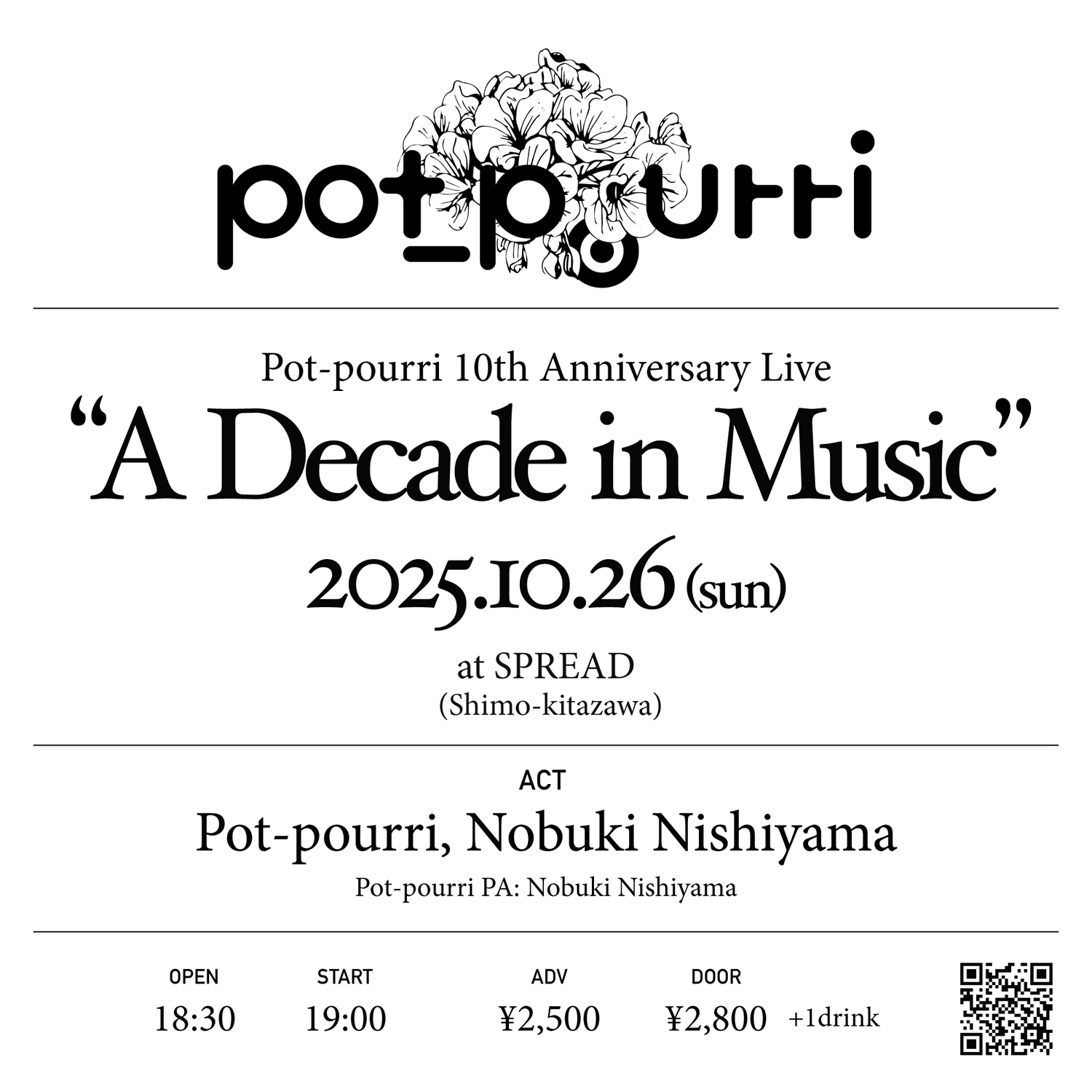

■ Pot-pourri 10th Anniversary Live

■ Pot-pourri 10th Anniversary Live

A Decade in Music

2025年10月26日(日)

東京 下北沢 SPREAD

開場 18:30 / 開演 19:00

前売 2,500円 / 当日 2,800円(税込 / 別途ドリンク代)

予約

[出演]

Pot-pourri / 西山伸基

■ 2025年2月5日(水)発売

■ 2025年2月5日(水)発売

Pot-pourri

『Eraser, Pencil』

UNKNOWNMIX 55 | HEADZ 266 2,200円 + 税

Apple Music | Spotify | YouTube Music

[収録曲]

01. Eraser, Pencil: Eraser

02. Dressed in Black (Maximum Mix)

03. X

04. Paradis

05. Mimei No Uta

06. Suidream

07. Setting Sun

08. Eraser, Pencil: Pencil

09. Y (Le Printemps encore Mix)

10. Over (and Over)