意味なんて無理に見いださなくていい

重心はより低く、凹凸はよりむき出しに、律動はよりシャープに、けれど総体としてはポップに。リーダーのアカツカ(g, vo)をはじめ、サポート・メンバーの面々による充実した演奏もさることながら、近年アカツカが交流を深めてきたDos Monosとのコラボレーションがこうした印象に大きく寄与しているのも間違いない。さらに、長年付き添ってきたプロデューサー・岡田拓郎の貢献によって、驚くほど広範囲に渡るSouth Penguinの魅力が、ひとつのアルバムへと巧みに集合している。

このアルバムには、どんなコンセプトが込められ、何を訴えているのだろうか……。よくある新譜インタビューのつもりでアルバムに込められた意味を掘り起こそうと取材に臨んだ私は、アカツカと話を交わすうちに、当初思っても見なかった地点へと連れて行かれてしまった。その詳細はぜひ下記インタビューを最後まで読んで確かめてほしいが、今、再度考え直してみるタイミングなのかもしれない。優れたポピュラー音楽における“意味”ってなんなのだろう、と。

取材・文 | 柴崎祐二 | 2022年1月

撮影 | 濵中良竹

――前作『Y』は、特にアルバム後半がけっこうダークな感じでしたよね。そこからすると、今作は比較的ポジティヴなヴァイブスを感じました。

「前作は制作の前に音楽を辞めようかなと思っていた時期もあって、そこからリカバリーして作ったんですけど、今回は高いモチベーションがずっと続いてきた感じで。コロナ禍でミュージシャンとしてヘコむみたいなのもあんまなくて。前回と違って、特にコンセプトを設けず作ったものを先行配信でポンポン出していったので、結果的にそういうムードが出ているのかもしれませんね」

――以前から敬愛を口にされていますが、やっぱりTALKING HEADSへの熱い思いは変わらない?去年は映画『アメリカン・ユートピア』の好評もあって、ちょっとしたDavid Byrneイヤーでしたよね。

「映画、素晴らしかったですね。アルバム全体で彼らの音楽を意識したわけじゃないですけど、このアルバムの発端になったのはまさにTALKING HEADSなんです。詳しくは言えないんですけど、TALKING HEADSの“I Zimbra”(1979年)のカヴァーをDos Monosと一緒に作るという案があったんです。結局それは流れてしまったんですけど、それがもとで今回のアルバムに入っている“gadja feat. Dos Monos”に発展していったんです」

――あ〜、だから「gadja feat. Dos Monos」にオマージュ的なコーラスが入っているのか〜。「Heat goes on♪」っていう。

「はい(笑)」

――前作にあったフォーク・ロック的なテイストが薄れて、よりエクスペリメンタルな要素が前面化した印象も受けました。

「たしかに、いわゆるUSインディ的なものをあまり聴かなくなったので、ポストパンク的な色合いが増しているのかもしれません」

――「gadja feat. Dos Monos」や「vitamin feat. 没 a.k.a NGS」など、特にDos Monosメンバーのコラボ曲でそういう傾向が顕著ですよね。前作の「air feat. 荘子it (from Dos Monos)」は曲調のメロウさと荘子itさんのラップのいびつなバランス感がおもしろかったですが、今回は彼らの音楽性とがっぷり四つに組んだ上でのコラボという感じがします。

「そうですね。前回は共演前提で曲を作ったわけじゃなくて、後から声をかけた形でした。彼らの音楽性をより深く知って、一緒に酒を飲んだり話をしたりする中で関係性が深まったっていうのも大きいと思います。特に没くんとはポッドキャスト番組を一緒にやっているんで、しょっちゅう会ってますし」

――プロデューサーの岡田拓郎さんの存在感も相変わらず大きいように感じます。

「そうですね。初期からの付き合いですからね〜。売れるときは岡田さんと一緒に売れたいですよ(笑)」

――具体的にはどういったところに岡田さんのプロデュースが反映されているんでしょう?

「アレンジは僕とサポート・メンバーで固めてしまうんですが、レコーディングのときのマイクの置き方から音作り、ミックス等のポスト・プロダクションでは岡田さんの裁量が大きいです。美しい音響処理をエクスペリメンタルな音楽性の中に溶け込ますのが本当に上手いですよね」

――新しくサポート・メンバーに加わったベースの稲葉航大さん、演奏めちゃくちゃ巧いですね。ジャズとかフュージョン系の出自の方なのかなと思って調べたら、Helsinki Lambda Clubのメンバーでもあるという。

「スゴいですよね。今作ではHelsinki Lambda Clubのときとはまた違ったプレイをしてくれているんですが、ライヴを観たときから、ベーシストとしてのポテンシャルの高さを感じていました。ベースラインも、僕が打ち込みの段階で作ってきたものをさらに彼が膨らませてくれています」

――以前のインタビューでは、キーボードのニカホヨシオさんがバンマス的な感じで音楽面のキーを握っている様子でしたが、今回もその辺りは変わらず?

「いや〜、彼とはほとんど喋ったことすらなくて……」

――嘘でしょ(笑)。

「バンドに関わってくれている年月でいったら一番古株なのかな。彼と会話をするときは間に人を挟むようにしているんです。“明日何時集合”みたいな連絡もほかのメンバーを通じて伝えるようにしていて。別に喧嘩してるとかいうわけじゃないんですけど、確固とした考えがある人だから、喧嘩にならないようにあえてそうしているところもあります(笑)」

――長年付き添ったお笑いコンビみたいな……(笑)。さっき言った通り、エクスペリメンタルな要素も随所にある一方で、メロウさ、メロディアスさみたいなものも相変わらず冴え渡っていて、その融合ぶりが一層巧みになった気がします。ご自身ではそのあたりのバランスってどう捉えているんですか?

「そのあたり、実はSouth Penguinの初期のうちはけっこう葛藤があったんです。エクスペリメンタルな音楽が好きな自分がいつつ、ポップな要素をまとわせないと誰にも届かないんじゃないかという不安もあって。けど、その中間点を取り続けるのも、結局すごく中途半端なものを作り続けるっていうことだよな……とか悶々していたんです。けど、前作のリリースを経て、そういう状態こそが自分にとって一番しっくりくるんだと思えるようになって。エクスペリメンタルなものに惹かれる一方、普段からJ-POPも大好きで聴いているし。だからといって、マーケティング的にJ-POP的なものに全振りするのも、僕らがやったら嘘になっちゃう。まあ、僕らの音楽が嘘0%なのかといったら必ずしもそうじゃないと思いますが……。難しいですね(笑)」

――“嘘が0”って、たとえば灰野敬二さんの音楽みたいなこと?

「そうかもしれません。憧れとリスペクトはすごくあるし、そういう人からすると僕の音楽を聴いたら“なんじゃこりゃ”っていうバランス感なのかもしれませんけど……。でも僕の中の正解は今の自分の音楽なので崩すつもりはないし、“ハイブリッド性の純度”みたいなものもあると思っているんです。その純度を上げていけばオリジナルなものが作れるんじゃないか、という思いがある。その意味で今作はわりとイイ線行っていると思うし、極力“嘘”を排せたんじゃないかなと」

――なるほど。

「ここ最近の日本の音楽って、売れている人たちもそうだし、もっといえば売れてない人たちにすら“嘘”がめちゃくちゃはびこっていると思っていて」

――その“嘘”というのは、純粋にマーケティング的な要請から逆算された“ポップさ”みたいなことですかね?

「そうですね。純粋に100%マーケティング的な要請によって作られた自覚的に嘘で塗り固めたポップスのおもしろさもあるとは思うんですが、そうじゃなくて、“嘘をついてない風の巧みな嘘”に覆われているものがインディ・レベルでもたくさんあるじゃないですか。

――たしかに……。一方で、“ポップさ”って、自己充足に陥りがちな“エクスペリメンタル風”へのカウンター的な概念にもなりうると思うんですよね。“ポップである”というのは、不特定多数の人の公約数的な美意識と触れ合う可能性が高いという状態とニアリーイコールであるとも捉えられるわけで。

「たしかに」

――そう考えると、どうしても“ポップ”を実践しなくては気が済まないアカツカさんは、自分で音楽をやることや、あるいは聴くことを、あくまで未知の他人を含む不特定多数とのコミュニケーション行為として捉えているのかなと思って。

「それはすごくありますね。本当にやりたい音楽だけを作ってそれだけでいいという人はそもそも“発表”という行為をしなくてもいいはずなんですよね。稀にそういう人もいて、素晴らしいなとは思う。対して僕はめちゃくちゃ自己顕示欲の強い人間だから、コミュニケーションとして世に出す。結局、自分が好きな人達や興味のある人たちと繋がりたいっていうミーハーなモチベーションが第一だし、そのために精度の高いコミュニケーションとして音楽をやっている感覚があります」

――逆に言えば、大事なコミュニケーション・ツールだからこそ、“嘘”をなるべく排した音楽をこだわって作りたい?

「まさにそうだと思います」

――“セルアウト”と“ポップ”を一緒くたに考え得ない、というのはとても示唆に富んだ視点ですよね。South Penguinの音楽の“純粋なハイブリッド性”も、そういう視点を導入すると余計魅力的に思えてきますね。

「でも現実は、ポップとして捉える人は“ポップなバンド”という像以外で捉えてくれないし、あまり多くはないにせよ、エクスペリメンタルな面にフォーカスする人はやたらにその部分にロマンを投影してくる傾向がある気がしていて……(笑)。だからこそ、そういう固定化を解き放つような音楽を作れたら理想的だなと思いますね。そういう意味で“ポップ”である自負はすごくあるので」

――アカツカさんのヴォーカルもその“ポップさ”にとっての大事な要素ですよね。エアリーでハイトーン。決してフレンドリーと言い切れるわけではないけど、何かを拒絶するふうでもない。

「ライヴではけっこう声張っているんですけどね(笑)。少なくともスタジオ録音物だと楽曲を邪魔する声質ではないと思います。けれど、よくこういうインタビューで“声も楽器の一部だと考えています”とか答えるミュージシャンっているじゃないですか。僕のヴォーカルの場合そうではなくて、あくまでオケと声、という対立した関係性の中で響けばいいなとは思っています。声だけで単体の魅力があるかといえばそうでもないと自分では思っているので……これは課題なんですが」

――“声が音楽の一部になっている感じ”を回避しているのは、全体を通じてリリック面での捻りによるところも大きいように感じました。特に「gadja feat. Dos Monos」は、聴き慣れない言語で歌われていて、かえって“声”の存在を意識させる効果を発揮しているように思います。

「これは、さっき言ったTALKING HEADSの“I Zimbra”のカヴァーを作っていたときの名残りですね。プロデューサーを務めたBrian Enoのアイデアだったらしいんですが、“I Zimbra”ではフーゴ・バルの音響詩を歌詞にしているので、元々無意味な音の羅列なんです。それへのオマージュで、更に自分なりに順番を入れ替えて歌っています。無意味の上に無意味を重ねる、という」

――Dos Monosのラップパートは打って変わって強烈なメッセージ性を感じさせるもので、その対比もおもしろいですね。このリリックが上がってきたとき、どう感じましたか?

「完全ノータッチで、実は読んですらいないです(笑)」

――え、本当?

「耳に飛び込んでくる言葉はちょっと攻撃的なので、なんか意味ありげだなあ、とは思いますけど」

――僕は勝手に日本のサブカルチャー的自意識のあり方への痛烈な批判なのかなと思って聴いてました。

「そうなんだ。今度ちゃんと読もうかな(笑)」

――その温度感でDos Monosとコラボするのはヤバいですね(笑)。いや、ヤバいというか……そういう温度感の差みたいなのが別に1曲に同居しちゃっていいじゃんという感じがちょっと感動的。

「僕があれこれ口出ししちゃうと作品性全体が損なわれてしまうと思いますし、せっかくオファーしたなら僕の手を離れたところでやってほしいじゃないですか。事前に何か縛りを伝えることもなかったし、とりあえず、特に意味のない曲です、よろしくって」

――いいなあ(笑)。最近特に感じるんですけど、あらゆる事象に一貫した意味を見出そうとしすぎて、かえっていろいろな不全が引き起こされているんじゃないかと。こういう仕事をしていると、完全にブーメランなんですけど。

「わかります。意味なんて無理に見いださなくていいんですよ。僕は吉岡里帆さんを尊敬していて、とても好きなんですけど、それにこういう意味があって云々……とは考えずとも、自分の心は満たされているわけで。そういうのを言葉で説明できる人もいるだろうけど、したところで“好き”という気持ち自体に本質的な変化があるわけではないだろうし、そもそも僕は説明したくない。なんでもかんでも意味とか理由をつけないでくれっていうのは強く思っていますね。だから今日も、新譜に関するインタビューといいながら、本当をいうと何を話せば良いのか全然わからない(笑)。意味もコンセプトもないですから(笑)」

――これもまた意味を見出す仕草になっちゃうわけですが、そのストーリー性のなさって、一種のカウンターでもありますよね。コンシャスな言葉が飛び交おうが、そこに意味を見出す前にとりあえず自分の音楽という器で受け入れちゃう感じ、これって今めちゃくちゃ強靭かつオルタナティブな行為ですよ(笑)。

「そうなんでしょうか(笑)」

――一方で、その“意味のなさ”を下支えしているのが、“この音楽普通にカッコいいな”っていう肉体的な感覚なのかもしれませんね。それって案外貴重な感覚だよな、と。

「何を理屈をこねようが、ポピュラー音楽はカッコいいのが一番イイじゃないですか。正直、歌詞なんて“普通にカッコいいな”という感覚にとっては付随的なものでしかないはずで。自分も海外の音楽を聴くときは歌詞なんて全然意識してないけど、オケがカッコいいとか、声がカッコいいとかが一発目に入ってきますし。“音楽はイマイチだけど、歌詞はまあ良いこと言っているね”みたいなのより、即座にカッコいいと思える音楽の方が聴いていて幸福度は高いですよね」

――その方が結果的に多くの人の心になにがしかの鮮烈さを残すことになる?

「そうですね。音楽をやってる以上、そこは曲げられない前提だと思っていますね。もちろん、ガチガチにコンセプチュアルで社会的なメッセージを発する音楽も素晴らしいと思うし、僕も好きですけど、自分が作る音楽においては、言語的な意味以前に身体が痺れる感覚を大事にしたくて」

――「thinker」の歌詞もおもしろい。ナンセンスな言葉の連なりで、シュルレアリスムの自動筆記を彷彿とさせます。

「これは、僕の大好きな霜降り明星のせいやさんの芸からインスピレーションを受けて書いた歌詞です。瞬間的に思いついた言葉を矢継ぎ早に言っていくっていう“異脳”っていう芸で、まさにナンセンスの局地なんですけど、せいやさんの表現能力の高さとかワードセンスとかいろいろなものが加味されて、緊張感の中に異様なおもしろさが生まれていて。僕もその方法に刺激されて、仮歌として付いていた適当な英語ヴォーカルに音として合う言葉をどんどん当てはめていって、“異脳”や“明星”というワードを交えながらオマージュを捧げています。何も考えていないようで、ものすごいスピードで考えているともいえる“異脳”の状態がおもしろいな思って、曲名も“thinker”にしました」

――「luv revolution」では歌詞カードに“泣”とか“♡”表記が出てきたりして、これもまたインパクト大。

「単に聴いてくれる人に親しみを持ってもらいたくて(笑)。倖田來未さんの歌詞カードを読んでいたら、感情のニュアンスを表すために発音されない記号が書いてあって、いいなあと思って。そのオマージュでもあります。別にふざけたいわけじゃないんですよ。これは長年の悩みなんですけど、こういうちょっとインディっぽい音楽をやっていると近寄りがたい人なんじゃないかと誤解されることが多くて。本当はそんなこと全然ない。僕の社会性の高さをみくびるなよ、という記号でもありますね、♡は」

――(笑)。

「“luv revolution”は、最近めちゃくちゃハマっている乃木坂46へのオマージュも入っています。聴く人が聴いたら一瞬でわかると思います。とにかく最近は乃木坂46がいてくれるから毎日を健やかに過ごすことができるといっても過言ではない。彼女たちは本当に素晴らしくて……。この気持ちにも意味とか理由はありません」

――でも、曲名はハロー!プロジェクトへのオマージュですよね。

「録音に参加してくれたパーカッションの宮坂(遼太郎)くんが他の曲を勝手に“ラブ・レボリューション”っていう仮題で呼んでいて、じゃあ本当にそういうタイトルの曲を作っちゃおうかなということになって、“luv revolution”に結実しました」

――話題を変えます。昨年末にTwitterで、「長く活動を続けていると、どこかで固定されたイメージができあがってしまって変化に気付かれにくくなる。一度話題になったバンドが少し落ち目になったりすると、その後めちゃくちゃ良い曲作っても人気的に再浮上することは極めて難しいと思う」というツイートをされていて、とても印象に残っているんですが、なぜそう思うのか、少し突っ込んで教えてくれませんか?

「多くの人が抱える悩みだと思うんですけど、一度も話題になったことのない僕らですら“浮遊感”みたいな言葉でずっと語られて、音楽的変化をマスクされてしまうみたいなことがあって。でも、このツイートは僕自身のことというより、もっと広く一般的な問題として思ったことを書いたものですね」

――例えば?

「いわゆる“ロキノン系”みたいにくくられて当時すごく売れていたバンドが今何やっているのか調べたら、YouTubeでほそぼそと動画配信をやりながら小さなライヴハウスにたまに出て頑張っているのがわかる、みたいな。そういうのってなんか切ないですよね。一度付いたイメージを払拭して新たなことをやるのってやっぱり一筋縄ではいかないし、それができたとしてもファンにすら全然届かない可能性もあるっていう」

――音楽に限らない話かもしれませんね。

「まさにそう。なにかしらの罪を犯した人がきちんと償いをしたとしても、信頼を取り戻すのは途方もなく大変じゃないですか。それって過剰な社会的制裁を放置せざるを得ないということでもある。音楽の話に戻しても、新しいことにチャレンジしようとする人たちにとってはかなり酷なことでもあるよなあ、と。じゃあそれにどう対処すればいいのかの答えを持っているわけじゃないんですけど……」

――これまで話に出たみたいに、物語性を背負い込んだり、一貫した意味を見出そうと懸命になったりすることから自ら降りるっていうのもひとつの処方箋になりませんかね?そういうアティチュードがあっていいんだ / あり得るんだと気づくことで、“意味の固定化”を中和していく方向性というか。

「ああ、なるほど〜」

――とくに一度社会的な“意味のジャッジメント”が下されてしまうと、みんなそのジャッジメントに沿った展開を期待してしまうし、そのまま当時と同じメガネをはめ続ける方が楽ですもんね。“意味から降りる”って、逃避的な行為のように思われるかもしれないけど、同じメガネのレンズを長い間拭きもせず検眼もせずなんとなくかけ続けるほうがよっぽど逃避的な行為かもしれない、っていうね。

「仮にそれで才能や活躍の機会を潰されてしまう人がいたら、本当にもったいない。少なくとも僕にとって音楽というのは、別に専門の勉強をしてきたわけでもないし、理論的なものを一切無視して作っているので、そこに自分でなにか明確な意味を持たせることも初めからできないんですよ。それが仮に“悲しいメロディ”に感じられるんだとしたら、それは僕がそこに意味としての悲しさを埋め込んだわけじゃなくて、聴いてくれる人がそう思っているという現象がある、というだけであって。僕にとっては、歌詞もまったく同じです。だからこそ、聴く人が様々な意味を見出す現象自体を妨げるつもりはないんですけど……」

――アカツカさんにとって音楽というのは、言語的意味を宙吊りにしてくれるからこそおもしろいものなんでしょうか?

「それはすごく思います。意味の氾濫みたいなものに疎外感を感じる人のオアシスになりたいとまでは言わないけど、このインタビューを読んだ上で僕の音楽を聴いて、“あ、この人の音楽マジで意味ないんだな、いいじゃん”って感じでフラットに聴いてくれたらいいなと思いますよ」

■ 2022年3月2日(水)発売

■ 2022年3月2日(水)発売

South Penguin

『R』

https://ssm.lnk.to/R_SP

[収録曲]

01. vitamin feat. 没 a.k.a NGS

02. thinker

03. fancy

04. luv revolution

05. gadja feat. Dos Monos

06. night walker

07. n.t.

■ 2022年3月26日(水)発売

■ 2022年3月26日(水)発売

South Penguin

『R』

vinyl DDJB-91222 2,727円 + 税

[Side A]

01. vitamin feat. 没 a.k.a NGS

02. thinker

03. fancy

04. luv revolution

[Side B]

01. gadja feat. Dos Monos

02. night walker

03. n.t.

04. gadja feat. 環ROY

■ South Penguin

■ South Penguin

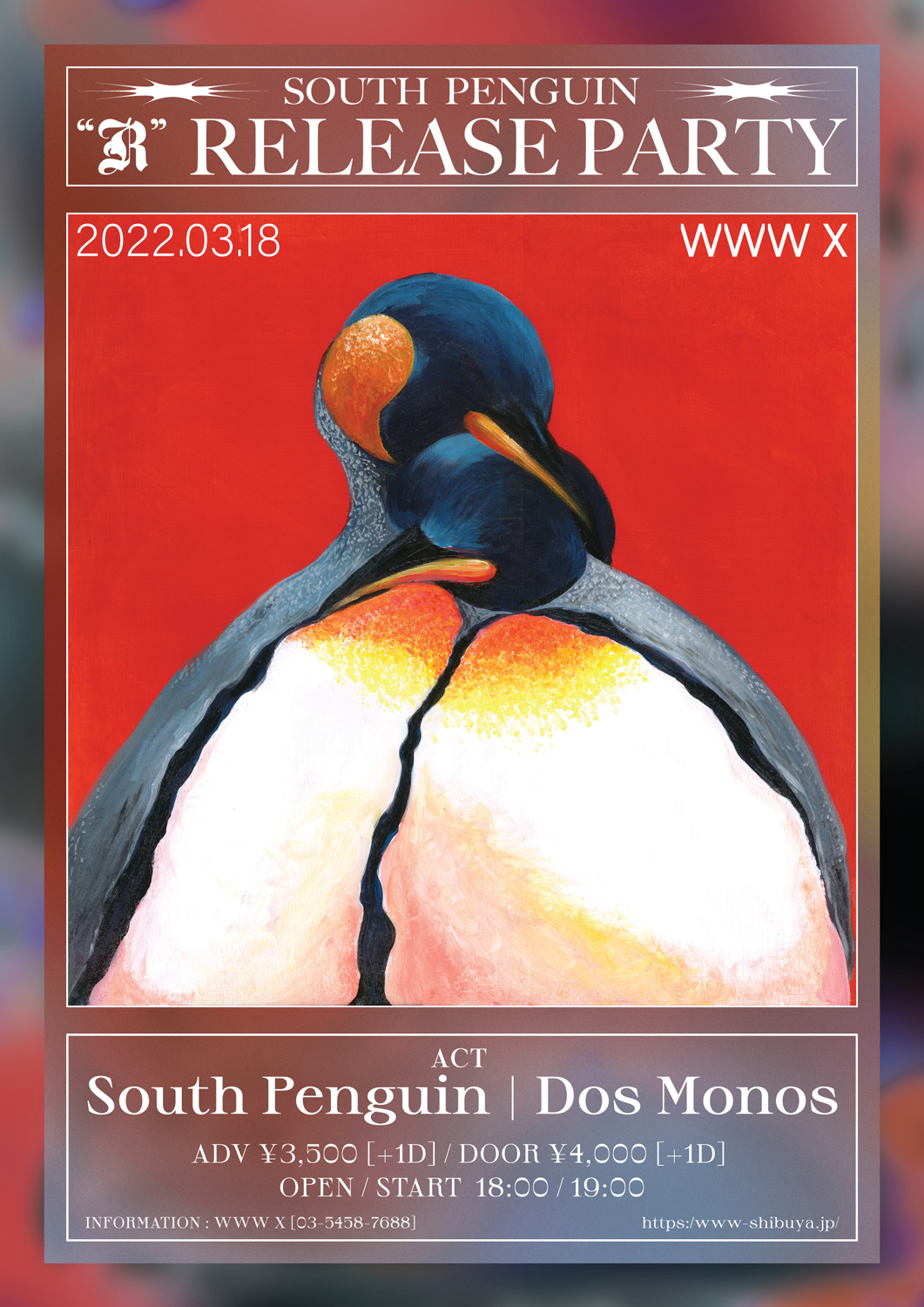

“R” release party.

2022年3月18日(金)

東京 渋谷 WWW X

開場 18:00 / 開演 19:00

前売 3,500円 / 当日 4,000円(税込 / 別途ドリンク代)

一般発売 2022年1月19日(水)12:00-

https://eplus.jp/s_penguin-wwwx

[出演]

South Penguin / Dos Monos / 環ROY

2022年3月29日(火)

大阪 心斎橋 Live House Pangea

開場 18:00 / 開演 18:30

前売 3,000円 / 当日 3,500円(税込 / 別途ドリンク代)

https://eplus.jp/neuron/

[出演]

South Penguin / TAMIW 他