文・写真 | コバヤシトシマサ

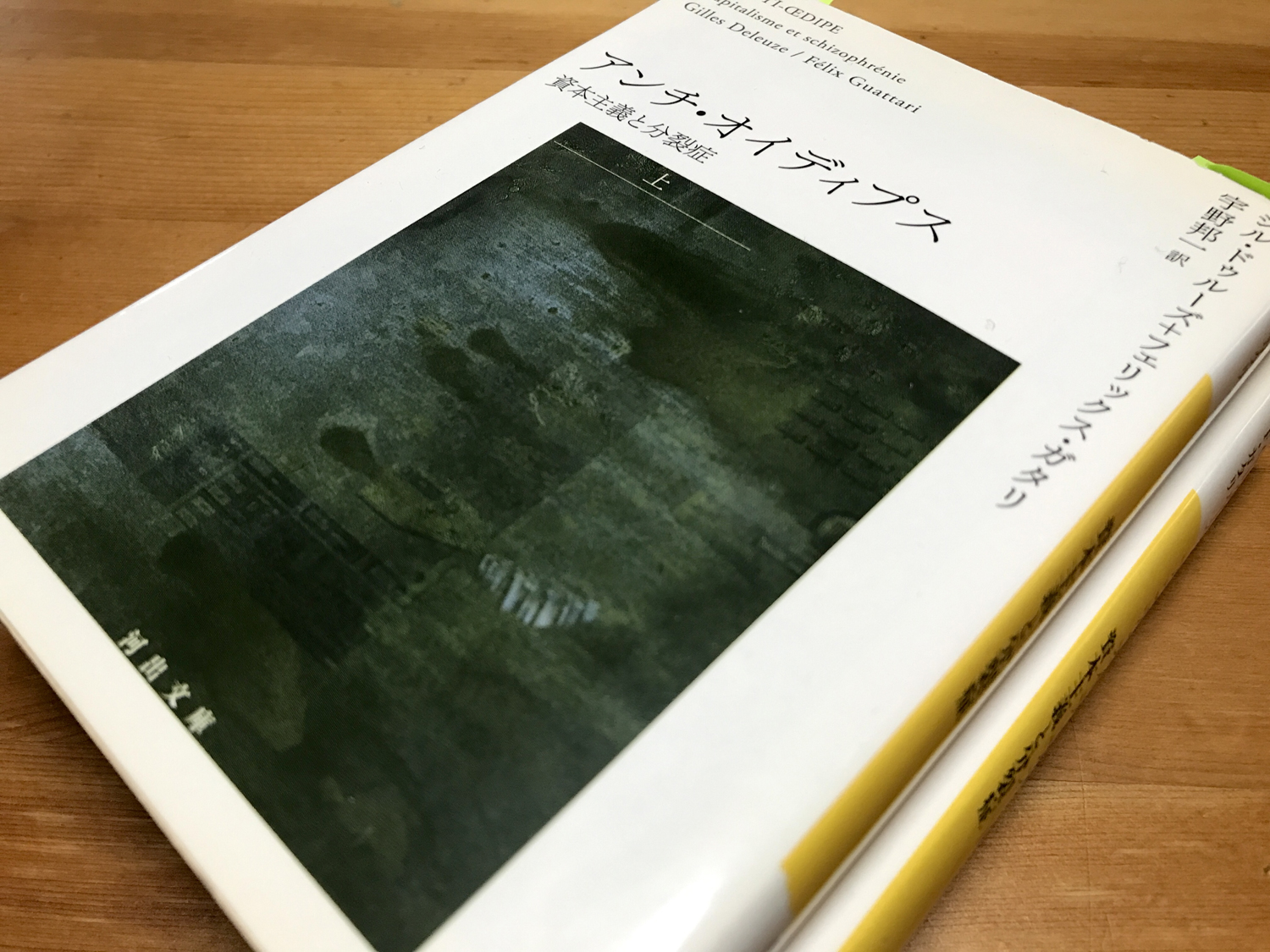

哲学者のジル・ドゥルーズと、精神分析家のフェリックス・ガタリによる共著『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』(2006, 河出文庫)。この本が読まれないまま自宅の本棚に長く収まっていたのには理由がある。ずばり、この本は“読めない”のだ。長大で難解なその文章。突飛な語彙が次々と現れ(器官なき身体

欲望機械

太陽肛門

……)、それらを基にした抽象的な議論が長々と続く。本書の最初の1頁を“読んだ”なら、その先を通読する見通しが立たないことはすぐに明らかになる。ではなぜ、そんな書物を長きに亘り本棚に収めておくのか。愛好家には自明でありながら、一般には説明できない真実がここにある。ある種の読書家の棚には、とても読めやしない類の本が数冊か、数10冊か、あるいはもっと置いてあるものなのだ(?)。

との前口上を踏まえたうえで、唐突に告白したい。実は最近この本を通読してしまった。時間をかけて、可能な限り咀嚼しつつ、存分に楽しみながら。なんたることか。読み通すなんて最初から諦めていたのに。当然ながら(?)、まったく文意の取れない箇所もたくさんある。しかしそれを含め、興奮と共に最初から最後まで読んでしまった。読み終えた今、かつて読めなかった理由も、今読めてしまう理由も、よくわからない。これまでの読書経験の積み重ねによる達成なのか、あるいは単なる思い過ごしか。全くもって判然としないが、人生には思いもよらぬことが起こる。

本書の議論は長大なものだけれども、実はその対象はかなり絞られている。基本的にはジークムント・フロイトに由来する精神分析理論の批判的検討が主要テーマであり、精神分析が個人や社会にどのような弊害をもたらしているか、翻って、それに準ずることなく欲望を解放するにはどうすればよいかが提示される。ちなみに実生活で精神分析に慣れ親しんでいるという人は少ないだろうと思う。自分も関連書籍で触れる以外は精神分析とは無縁だ。だとするならば、刊行から50年以上が経つ本書の“現代思想”が、今の日本の読者にどれほどアクチュアルであるかは、かなり心許ないとも思う。そうした事情も踏まえ、ここにアンチ・オイディプス“私感”を綴ってみる。

『アンチ・オイディプス』と題された本書。「オイディプス」は「エディプス」とも呼ばれ、「エディプス・コンプレックス」とのワードでも知られるギリシア悲劇に由来する概念。この「オイディプス」こそが精神分析の主要概念であり、だからこそ本書は『アンチ・オイディプス』を名乗っている。オイディプスについての解説はここでは避けよう。その上で本書の要綱をいうなら、精神分析は個人の欲望や、その欲望が抱える問題を、総じて「家族の問題」として解釈する。そしてドゥルーズ / ガタリは、それが大いに問題であるとして異議申し立てを行っている。この異議申し立てこそが、本書に一貫したテーマとなる。

第一節 オイディプス帝国主義

限定された意味でのオイディプスは、パパ―ママ―私の三角形の形象をなして、まさに家族の星座をなしている。(p99)フロイトでさえ、自我に関して、狭い観点から抜け出してはいない。彼がぬけ出るのをさまたげていたのは、彼自身の三位一体の定式なのだ。――あのオイディプス的、神経症的定式、つまりパパ―ママ―私である。(p53)

すべては、オイディプスの中で破壊され、粉々にされ、三角形化される。(p175)

――ジル・ドゥルーズ / フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』2006, 河出文庫 | 上巻

わたしたちの精神は、父と母との関連によって規定されている。精神的な抑圧や病いもまた、父や母との関係を起源としており、つまりあなたの精神は、あなたの出自や生い立ちに由来する。精神分析の解釈とはそうしたもので、言ってしまえば、なんでもかんでも「オイディプスの三角形」に還元してしまう(ついでに言うと、精神分析理論の継承者のひとりであるスラヴォイ・ジジェクが、いつでも同じことばかり言うのも、これに関係すると思われる)。「エディプス・コンプレックス」とは、「母との姦通」と、それに対する「父による去勢」というキーワードをもとにした抽象的な概念であり、実際の父や母との字義通りの行為を指すわけではない。それでもドゥルーズとガタリは問いかける。出自によって人間の精神や欲望が規定されるというのが精神分析によって導かれる知見なのだとして、そうした知見にどれほどの“意義”があるのかと。彼らは提唱する。人の無意識は、フロイトの言うように「パパ―ママ―私」の三角形に規定されるものではない。そうではなく、無意識は父とも母とも無関係であり、奔放な欲望の機械なのだと。

なぜなら無意識とは孤児であり、無意識自身は自然と人間とが一体であるところに生産されるからである。

――ジル・ドゥルーズ / フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』2006, 河出文庫 | 上巻 p95

人の無意識がどのような仕組みで作動しているのか。言ってしまえば、それは解明しようがない。なぜならそれは“無”意識であって、実証的に検証しようがないのだから。だとするなら、より可能性を開く見識を提示すべきだというのがドゥルーズ / ガタリによる主張だ。彼らはいう。「精神分析」ではなく、「分裂分析」を推奨すべきだと。この「分裂分析」とは、「分裂症」(現在の統合失調症)をモデルとしたもの。フロイトによる精神分析は、オイディプス = 「パパ―ママ―私」の三角形から除外されたものとして「分裂症」を定義している。であるなら、その「分裂症」こそ、決してオイディプスにとらわれない自由な欲望のあり方ではないかと。ドゥルーズとガタリはフロイトとは逆の方向に全振りするわけだ。オイディプスの外部に廃棄された「分裂症」こそ、真に自由な欲望ではないかと。

「分裂症」を“称揚”する。これは本書の核となる最も過激な提言であり、最も批判されそうな(現代なら“炎上しそうな”)ポイントでもある。それを承知してか、結末部にはこれについての言い訳(?)のような文章も添えられている(私たちは、臨床実体としての分裂症者と、プロセスとしての分裂症をたえず区別してきた

同書下巻 p304)。過激なアジテーションを含む本書の末尾にある、このささやかな弁明のような言葉には少々面食らってしまったけども、彼らは精神疾病としての分裂症者ではなく、「プロセスとしての分裂症」を称揚するわけだ。

現在の日本で、本書の論旨はリアリティに欠けたものに映るかもしれない。しかし人のありかたが出自によって規定されるとの考えは、精神分析に限らず、一般に根強く残る見識でもある。だとするなら、本書の試みは全く無意味だとも思えない。そもそも個人の精神活動を家族の枠組みによって解釈するという意味で、精神分析は、政治的には多分に保守的だと言える。対するドゥルーズ / ガタリは、それに抗する“革新”を謳い上げようとした。人間の欲望は孤児であり、つまり父母とは無関係であって、そうした意味で自由な機械なのだと。アイデンティティが過度に強調され、その一方でそれを巡る政治的公正さがやたらと取り沙汰される現在、本書はそうした事態を突破する効力を持ち得るかもしれない。精神分析か、分裂分析か。どちらの解釈にも正当性があるとして。であるなら、より欲望の生産に与するほうを選ぶべきだ、というのが本書の教訓ではある。