文・写真 | コバヤシトシマサ

詩を読む習慣がない。詩人が書いた本はいくつか持っているけども、熱心に読んだものは少ない。実際に誰かの詩集を読んでみると、どこかこそばゆいような感覚がある。詩人のきざな言葉遣いに、少し恥ずかしくなってしまうというか。これは本を読み始めたころからずっとそうだった。

自分の住んでいる街には感じのいい古書店がいくつかあって、地元のお店を応援したい気持ちもあり、店に行ったらなるべく一冊は買うようにしている。うちから最寄りの古本屋は詩や短歌の本が充実していて、一時期あれこれ手にとってお気に入りの詩人を見つけようとしたことがある。詩を読むというのも悪くない趣味だと思ったのだ。結果はあまりうまくいかなかった。それでもひとつだけ収穫があり、そのとき自分は谷川俊太郎を発見したのだ。

「谷川俊太郎を発見した」との記述は大仰に過ぎるだろう。そもそも谷川俊太郎は多くの人に知られた、あまりにも有名な詩人だ。いまさら「発見した」もなかろう。昔なにかで読んだ記憶があるのだけども、谷川俊太郎は日本で唯一“詩を書くだけで生活の成り立つ詩人”なのだそうだ。詩の原稿だけで食べていけるほどに読者の多い異例の詩人だということ。実際のところ谷川にはエッセイや翻訳など詩作以外の著作も多いし、朗読会や講演の仕事もしているので、これは彼の実態とは異なっている。それでもこれは説得力のある言葉だ。本を読む習慣のある人なら、一度くらいは断片的にでも彼の詩に触れたことがあるのではないだろうか。

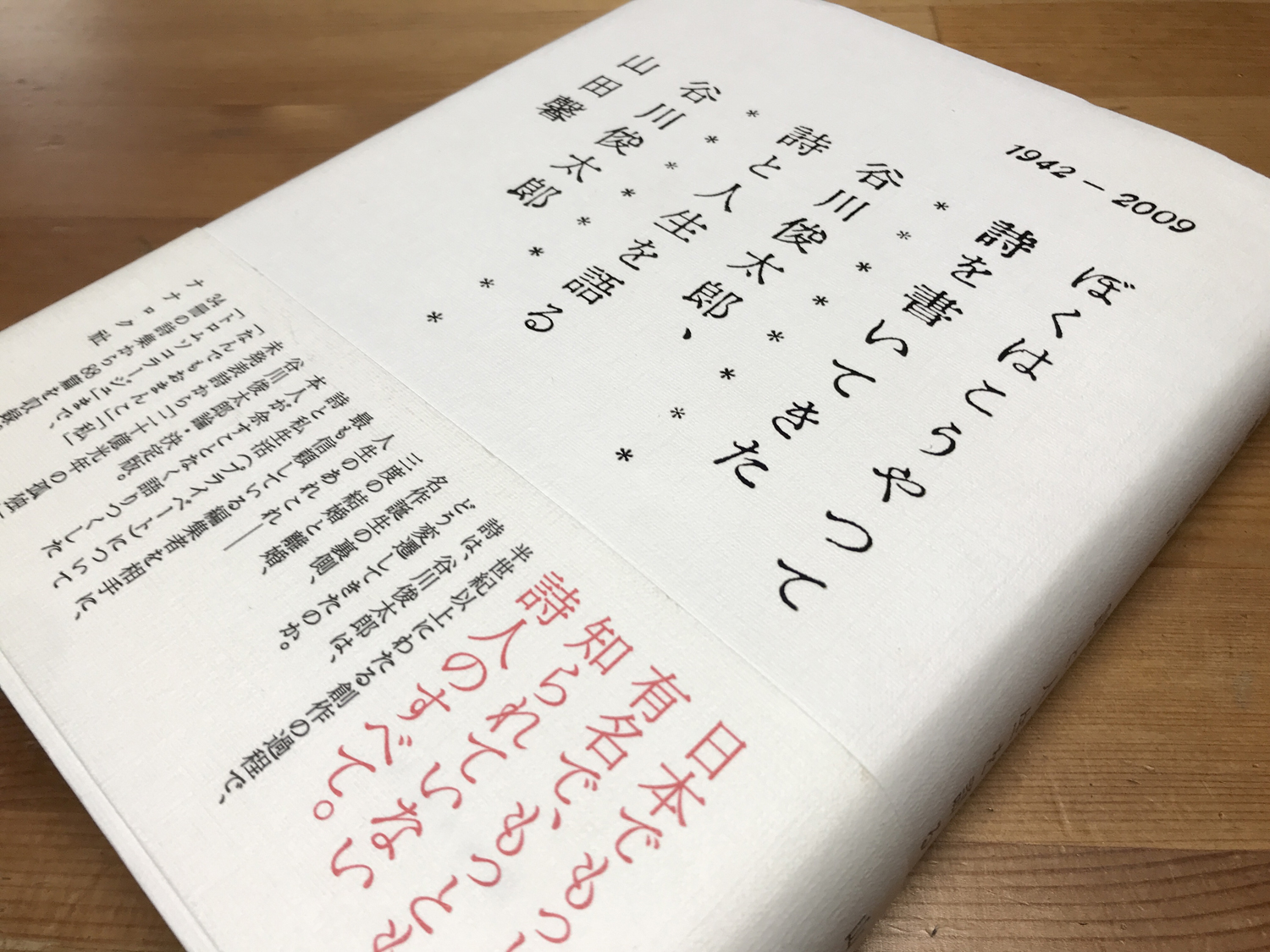

本書『ぼくはこうやって詩を書いてきた 谷川俊太郎、詩と人生を語る』(2010, ナナロク社)は、そんな谷川が自らの出生から現在(といっても本がまとめられた2009年)までの来し方を、知己のある編集者とともに語ったものである。キャリアに沿って順に作品を紹介しながら、谷川自身が創作や人生について話している。この本、めっぽうおもしろい。これを読んでしまうと、本書での彼のノンシャランとしたキャラクターが、彼の詩とわけ隔てられなくなってしまう。それほど自分にとっては大きなインパクトだった。

自作や自身の人生について語る谷川は、実に飄々としたものだ。もともと彼には品がある。たとえ男女の痴情を生々しく描いたとしても、ちっともイヤらしいところがない。ごく一般的に言って、彼はそのキャリアの初期においては非常に観念的な詩を書いてきた。その後にだんだん生活者としての実態をともなう世俗的なモチーフも書くようになる。しかしどれほど彼が“生活”を書いても、その詩には無残さがない。日常を描きながら、どこか遠くの天体を描写しているような乾いた視点がある。

これは彼の育ちの良さ(?)にも関連するだろう。谷川自身、自分はインテリ家庭の恵まれた環境で育ったとの自覚について本書で何度も言及している。とくに興味深いのは、それについて語られるひとつのエピソードだ。晩年に認知症を患った母親の介護に谷川が苦闘していたときの話。自分は何もしようとしない父親に対してインテリはこんなにだめなんだ

(p.261)との感慨を持ったことを彼は明かしている。あくまであっけらかんと語ってみせる谷川のこの様子には、徹底した知性のようなものが垣間見える。

認知症の母親の介護が終えた谷川はこんな詩を残している。以下引用。

背に母を背負い

髪に母の息がかかり

掌に母の尻の骨を支え

母を売りに行った飴を買い母に舐らせ

寒くないかと問い

肩に母の指が食いこみ

母を売りに行った市場は子や孫たちで賑わい

空はのどかに曇り

値はつかず

冗談を交わし合い背で母は眠り込み

小水を漏らし

電車は高架を走り

まだ恋人たちもいて使い古した宇宙服や

からっぽのカセット・テープ

僅かな野花も並ぶ市場へ

誰が買ってくれるのか母を売りに行った

声は涸れ

足は萎え

母を売りに行った――谷川俊太郎「母を売りに」(正津 勉 x 谷川俊太郎『対詩』1983, 書肆山田)

この詩が実体験に基づいていることは本書に記述がある。一見するになんとも非情な言葉。この冷酷さは一般的な谷川俊太郎のイメージからは隔たっているかもしれない。でも自分はこの詩を目にしたとき、なるほどこれが谷川俊太郎の本筋だと直感した。

そもそも谷川は安易に希望を描いたりしない。かといって、これみよがしな絶望に浸りもしない。宇宙を書こうが、痴情を書こうが、冷めた知性の底のようなドライな感触がある。その乾きがあっけらかんとした希望になったり、ナンセンスなユーモアになったりする。

母を背負って売りに行くとの言葉も、非情ながらも、しかし母の尻の骨を支え

という言葉にどこかおかしみもある。後段になると背で母は眠り込み 小水を漏らし 電車は高架を走り まだ恋人たちもいて

との場面も出てくる。市井の人々が行き交う街中で、背に負った母が小水を漏らす。過酷な介護を終えた谷川がそう書くとき、それがたんに凄惨な告白には思えない。どこかでおかしみを感じるよう書かれており、それはいわば詩的な慧眼によるものではないだろうか。

この本によって開かれた知見がもうひとつある。それはひらがなで書かれた多くの作品について。谷川は子供に向けてひらがなで書いた詩をたくさん残している。彼の仕事の中でも大きな比重を占めるそれらの作品について、実はこれまでまったく関心を持っていなかった。あくまで子供向けであり、あまり興味を持てなかったのだ。しかしこれらの作品が書かれた理由として、彼が絵本の翻訳の仕事をしたこと、それに触発されて子供に向けたあらたな「わらべうた」を創作する仕事をはじめたことが語られている。いかにして現代日本語の豊かさを開いていくかという問題意識に基づく実践であるのを知り、これまでの見解が180度変わった。身近なテーマからこうした問題意識を導き出し、それを実践する。彼はほとんど生活の哲学者ではないだろうか。

大工がかんなを研ぐように、あるいは英文学者がシェイクスピアを精読するように。谷川俊太郎は生活を見つめている。精緻な冷徹さのスプーンと、ひとすくいの砂糖のユーモアとともに。なんちゃって。谷川俊太郎、ブラボー。

ちなみに谷川俊太郎は書いたものを決して後から直さないそうだ。