The Kitchenとわたし

その歴史について簡単に説明すると、「The Kitchen」が設立されたのは1971年。70年代頃からニューヨークでは“オルタナティヴ・スペース”と呼ばれるアーティスト運営のギャラリーが次々と出現しているが、その先駆けとも言われている。

ホームページの情報を引用すると、「The Kitchen」は開設当初から“アーティスト第一主義”を掲げ、美術界のシステムではなく人々を優先し、作品の展示だけではなくその作品の制作過程を見せていくといった独自のヴィジョンを持っていた。また、アーティストや労働者に境界線を越えることを奨励し、彼らを世界に送り出すことで、アートの歴史を塗り替え、創造的な変化の触媒となることを目指している。

本稿では、現在「The Kitchen」にて大学院のフェローシップの一環としてインターンで働く井上絵美子さんに話を伺った。彼女はもともと「subversive records」というクィア・フェミニスト・アートに特化したリサーチ・コレクティヴのメンバーで、過去にはフェミニスト・レズビアン実験映画のパイオニアであるバーバラ・ハマー監督作品の上映会や恵比寿映像祭のペギー・アーウィッシュ監督特集のコーディネートをメンバーと一緒に手掛けている。研究対象であるクィア・フェミニスト・アートの波も「The Kitchen」には来ているようだ。絶えず実験を繰り返すレジェンダリーなアート・スペースと彼女の活動がどう交差していくかにも注目だ。

取材・文 | 熊澤隆仁 (deepbluesea) | 2023年11月

――まずは、「The Kitchen」という場所を知ったきっかけを教えてください。

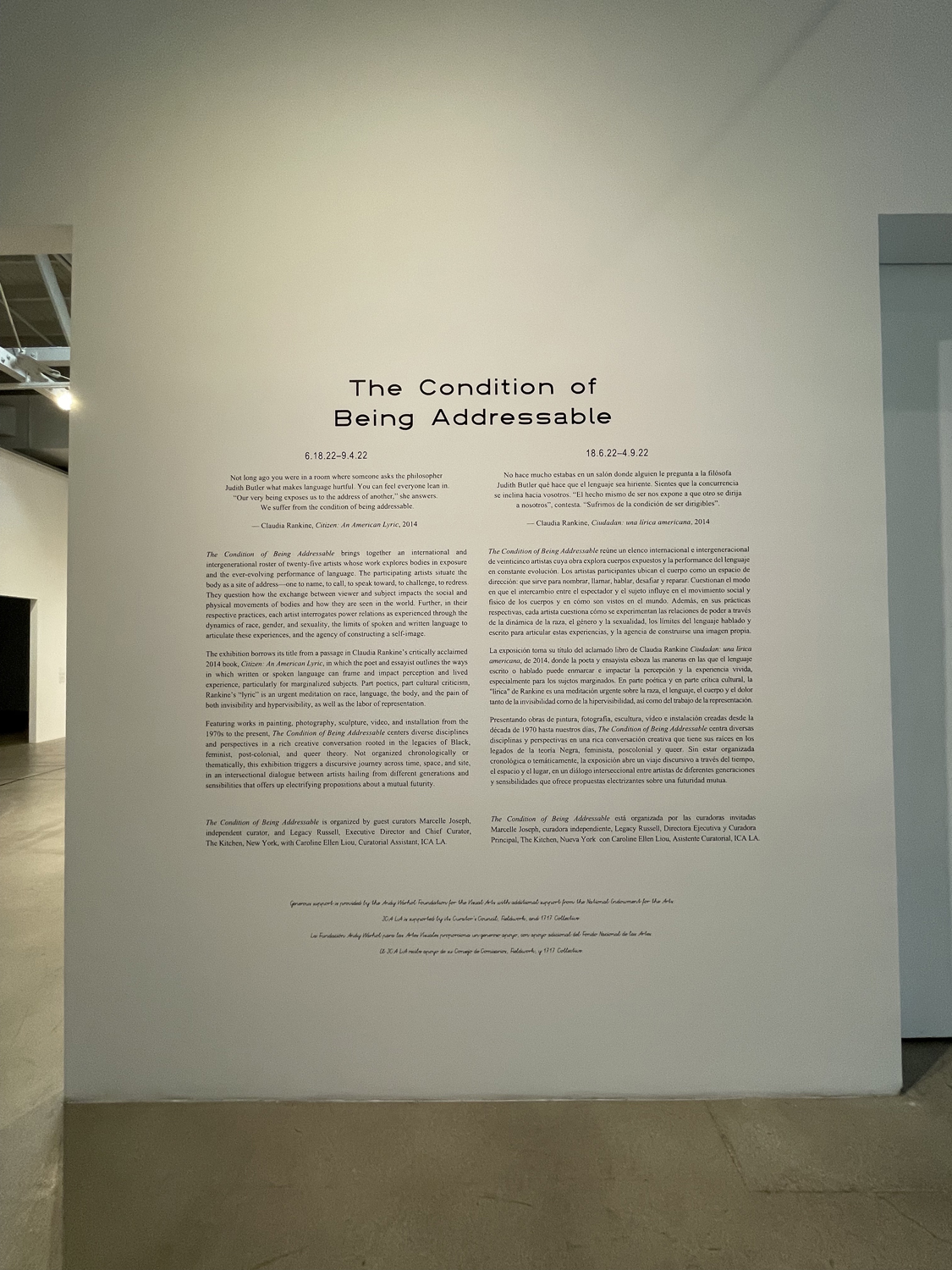

「ポスト・モダンダンスが好きなので、その歴史の中でThe Kitchenを知ったのが最初ですね。そこから歴史を辿っていくうちにパフォーマンスと映像メディアの交差点としてのThe Kitchenに強く興味を持ち始めました。ニューヨークに来てからは普通に観客として訪れていましたが、遡れば直接関わってみたいと思うようになったのは、2022年の夏に観たICALA(Institute of Contemporary Art, Los Angeles)での展覧会“The Condition of Being Addressable”がきっかけだったと思います。この展覧会は現在の The Kitchen のディレクターであるLegacy Russellが共同キュレーターを務めていて、著書『Glitch Feminism: A Manifesto』(2020, Verso Books)を基に企画したものでした。そこからこの人がThe Kitchenのディレクターなのか、と意識しはじめました。2022年から大学院生としてニューヨークに滞在しているのですが、私自身が関わるプロジェクトはどうしても日本という枠で括られてしまうのが悩みでもありました。後で触れたいと思いますが、The Kitchenはキュラトリアルとアーカイヴを並列に扱う組織であったのでそこに強い関心を抱いたのと、ブラック・カルチャーが盛んなこの時代に新しい場所でその勢いを感じ、視野を広げてみたいというのが強い動機となりました。初のアフリカン・アメリカン系のディレクターとしてLegacyがディレクターに就任したことは、The Kitchenにとって重要な出来事だったようです。最近はジャズの歴史をベースとしたパフォーマンスや、ブラックのバレエの歴史を再考するようなパフォーマンスと展示など、ステレオタイプに囚われないブラック・パフォーマンスのイベントも数多く開催されています。アフリカ系のLegacyが就任したことによって、それまでにもThe Kitchenで開催されていたブラック・パフォーマンスの歴史を再考する大きな転機となったようです」

――彼女の著書『Glitch Feminism』とその展覧会の内容が気になります。

「おそらくLegacyが担当した部分は、主にジェンダー、セクシャリティ、レイスの規範で以って支配しようとするテクノロジーを、いかにアーティストの身体がパフォーマンスなどのあらゆる芸術言語で抗っていくか、テクノロジーに対してグリッチ / 故障をどう仕掛けていくかということが主題になっていると読み取れました。カタログはありますかと聞いたら、ないのですが、この本がベースとなっていますと渡されたのがLegacyの『Glitch Feminism』でした。展示作家の中でも注目したのは、やはりブラック・フェミニスト的な文脈で作品を展開していたSondra PerryやHannah Blackですね。特にSondra PerryはThe Kitchenでも過去に展示をしている作家で、レイスやジェンダーがニュー・メディアの中でどう言語化されていくのかをテーマとした作品を制作しています。代表作の『Graft and Ash for a Three Monitor Workstation』(2016)が展示されていましたが、3D空間の中でアヴァターとして登場するブラック・ボディが、どのようにポーションされていくかを作品で表現しています。この作品は鑑賞者の身体と連動して操作することが出来るので、より主体的に作品と接続することができ、主体客体の二元的な状態を転覆しようとしていますね」

――Legacyがディレクターであったことを知ってから、井上さんがThe Kitchenにいる中で、どんなことがLegacyの方針であると感じますか?

「私が代表して言うことはできないので、聞いた話をお伝えしますね。まずは、一回性の性質が強いパフォーマンスと展示の連動をどう図っていくのかを強く意識するようになったと聞いています。例えばLegacyがキュレートし、9月に上演された“Filing Station”はThe Kitchenの近くのガソリン・スタンドとニューヨーク州北部にあるDia Beaconの計3回パフォーマンスを行っています。この展覧会は1930年代末に短い間存在したバレエ団の労働やジェンダーへの問いに焦点を定めて再演したものなのですが、その後、展覧会として背景の大きな垂れ幕や当時の衣装、アーカイヴ資料などを展示しており、さらにウェブサイトではそのときの編集された記録動画を観ることができます。一回性のパフォーマンスをいかに継続した状態で展示として観客に見せられるかが大事だとキュレーターに言われました。その次にLegacyが現在重視していることのひとつが、The Kitchenが保有しているアーカイヴをどう世の中に開いていくかということだとも聞いています。さっき言ったように、アーカイヴとキュレーションについてどう並行して考えていくかということがThe Kitchenの活動の中心になっているようです。そのなかで、アーカイヴとは権威を持つ誰かの所有物ではなく、“Communal = 皆で共有のもの”であるべきだという意識を持っていると聞きましたし、また別のキュレーターも私に“アーカイヴは保全していかないとならない一方、常に脱中心化しないとならないもの”と言いました。過去のアーカイヴはゲティ財団が多くのものを保有していますが、最近ではThe Kitchen自身が手元に保有しているものとしてビデオ・アーカイヴの整理に力を入れているようです。パブリック・ブロードキャスティング(公共放送)とまではいきませんが、インターネットを通じてアーカイヴを外の世界に広げていく方法を再考したいという野望を聞いています。これはThe Kitchenでも多数のイベントを開催したNam June Paikなどの放送媒体を作品にしたアーティストの手法に影響を受けているのではないかと思います。映画の中でもPaikについてVasulka夫妻が触れていますよね。ウェブサイトのリニューアルもこれに準じて実施中で、過去のアーカイヴを掲載している“ON FILE”、スタッフや招聘されたアーティストやライターが過去のプログラムを再考する記事を投稿している“ON MIND”は一読の価値があると思います。“ON SCREEN”は、常時いくつかの動画をストリームしているオンライン・スクリーニング・プラットフォームです。『ザ・ヴァスルカ・エフェクト』本編の中でも確認できますが、Vasulka夫妻の倉庫は非常に多くのアーカイヴに埋め尽くされています。もともとThe Kitchenはパフォーマンスのスペースかつ作品を収蔵しているわけではないので、映像を収めたフィルムやビデオであったり、ポスターやフライヤーといった紙資料のような記録が全てです。これは創設者の過去の記録を重要視する姿勢が現在にも受け継がれているということではないでしょうか」

――『ザ・ヴァスルカ・エフェクト』を鑑賞して、Vasulka夫妻についてはどのような印象を持ちましたか。

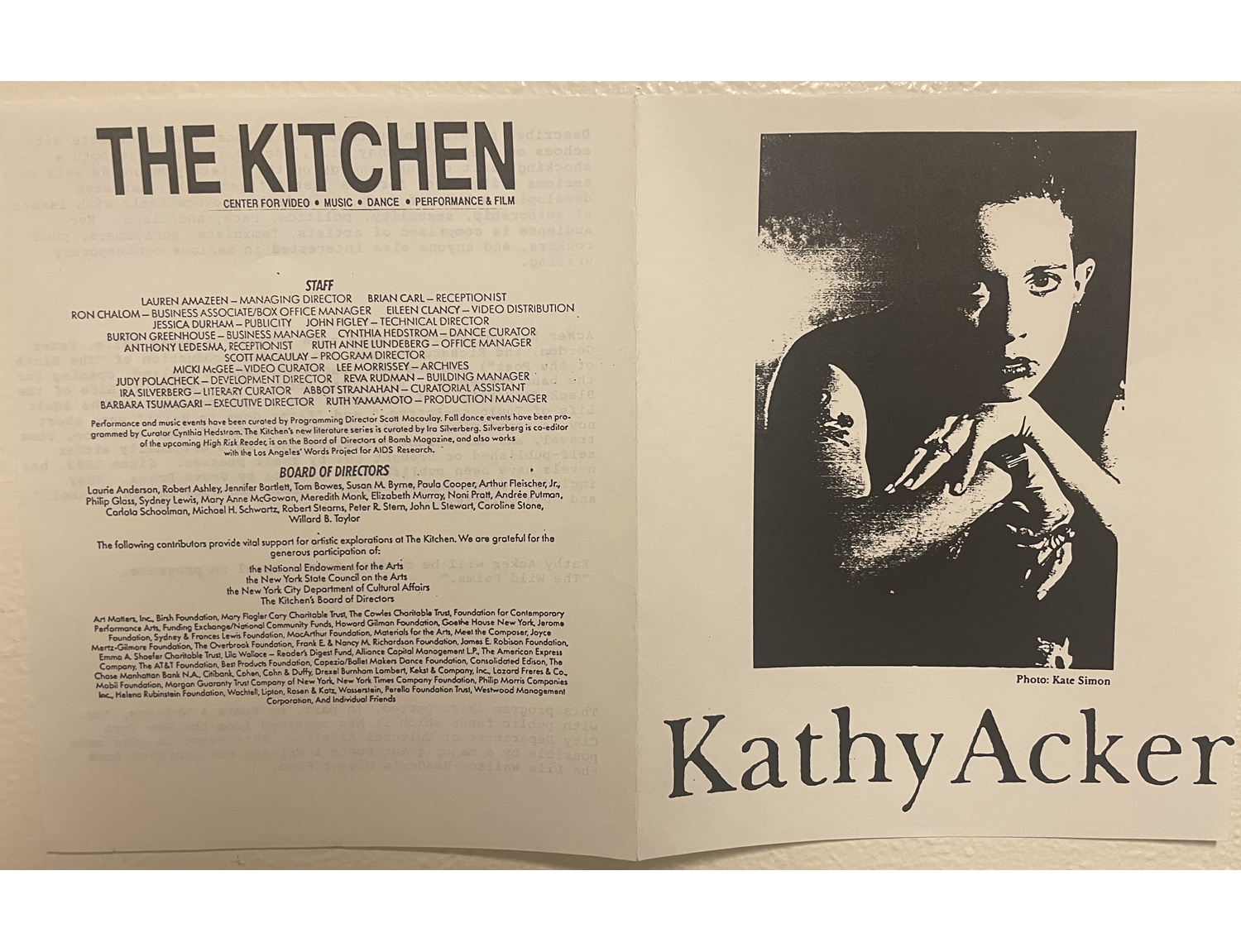

「まず、私自身がこのドキュメンタリー作品を観て改めてThe Kitchenについて学ぶことが多かったです。ひとつのスペースとして実験音楽、演劇を含むパフォーマンス、ビデオアートや映画の上映会、ポエトリー・リーディングなど多岐に渡る表現の場であることが創設時からの特徴ですが、Vasulka夫妻がそれぞれ北欧、東欧にいたときから美術や音楽を越境して活動していたという背景が垣間見られて、その結果The Kitchenという場所が生まれたことも腑に落ちました。おそらくメディウムに対する考えが北欧や東欧はいわゆる北米と違った気質や文脈があるのではないかと素人ながらに読み取りましたし、それにとても感激しました。70年代のニューヨークはインターメディアの表現が盛んで、当時のThe Kitchenは様々なメディアの集合場所に必然かつ自然となっていたんだと思います。本編中にトランスジェンダーのパフォーマーやポルノの運動についても言及されていた場面もありましたが、これは現在の活動につながる重要な記録だと思いましたね。The Kitchenの60~70年代の伝説的なパフォーマンスはよく取り上げられますが、近年では近接していたクィア・カルチャーについても再考されています。Kathy Ackerに代表されるフェミニスト・パンクのイベントはThe Kitchenで頻繁に行われていました。The Kitchenがあった場所のすぐそばにジェンダー、セクシャリティ、クィアの文化がアンダーグラウンドの音楽シーンと交差していた現場が無数にあったことも思い知らされますね」

――The Kitchenの深淵な活動はまだまだ知られていない部分も多いということですね。

「先ほども言いましたが、具体的に言えば、世間一般のThe Kitchenのイメージはポスト・モダンダンス、Vito Acconciなどのヴィデオ・アート、あとはJohn Cageからの実験音楽の系譜であるとか、Rhys Chathamがディレクションをした音楽のプログラムやBEASTIE BOYSが10代の頃にパンク・バンドとして出演していたなど、数々の逸話が中心です。現在再考されているブラック・カルチャーについては、The Kitchenが持っているものとLegacyが注目しているものが混ざり合ってプログラムを構成していると思います。例えば、ブラック・モダン・ダンサーのBlondell Cummingsやブラック・パフォーマンス・グループのJust Above Midtownがパフォーマンスを行っていたので、決してそれは取って付けたようなものではなくて、もともとThe Kitchenが持っている歴史であり、なかなかこれまでは注目されていなかったんですね。私自身もアジアン・ディアスポラにおけるクィアネスの観点でThe Kitchenのアーカイヴを調査していて、すでにやられたプログラムを丁寧に辿っているところです」

――現在インターンとして働いていて、職場環境はいかがでしょうか。

「毎週2人の上司と面談があるのですが、密に話したりする機会が多い組織です。だからあらゆる人の業務と仕事への姿勢を知ることができて、それがとてもありがたいです。それに誰もが平等に議論することを厭わない姿勢にもかなりの好感を持っています。週1回あるキュラトリアル・ミーティングでは業務の確認以外に、キュレーター自身の仕事の意見や考えを聞く場としてかなりの時間を割いてくれるので、勉強になります。あとは、様々なバックグラウンドを持つ人がいて、アカデミックなキャリアを積んだ人よりはアーティストのバックグラウンドを持つ人が多い印象です。効率化のために業務を細分化しつつも、あらゆる業務を横断して仕事する姿勢をみんな持っていて、オルタナティヴ・スペースであることを今も重んじているのだと思います。総勢20名ほどの小さな組織なので、役職に捉われず、例えば受付が休みになってしまったときはキュレーターが代わりに受付に座ったりしますしね。もちろん組織なので、問題がない組織なんてないとは思います。でもThe Kitchenではラディカルであり続けていることも重要だとされていて、1980年代のエイズ危機の時代に闘った歴史をきちんと持っている気がします。そして、The Kitchenのような非営利のオルタナティヴ・スペースを維持するには資金繰りが第一の課題です。このため年に一度、5月にガラと呼ばれるパーティを開いて寄付を募ることも続けています。2022年のガラではLorain O'Gradyらが表彰され、2023年はSenga NungdiとMarren Hassingerらが表彰されています。組織にグラント・マネージャーが何人かいて、あらゆる方法で資金を獲得することを常に模索しています。私も助成金の申請などを一部手伝っているのですが、非営利だからこそどうやってお金と向き合うのかを学んでいますね」

![Gran Fury "Art Is Not Enough [With 42,000 Dead...]" Poster](https://ave-cornerprinting.com/wp-content/uploads/2023/11/gran_fury_poster_1988.jpg)

――「subversive records」は過去に“ブラック・フェミニズムのアート・アクティヴィズム”を主題にした上映会やトークイベントを催していましたよね。The Kitchenでの経験値が、今後の活動にも影響していきそうですね。

「そうですね。業務を通じて知らない作家を数多く知るようになりましたし、The Kitchenの感度の高いキュレーションはかなり徹底したリサーチの賜物であるというのを学んでいます。実際あらゆるリサーチのタスクを業務で課されるのですが、学術とは違う、キュラトリアルで必要とされるリサーチ能力が少しだけ付いた気がします。そういう意味では今後subversive recordsでそれがもっと活かせるようにしたいです。あとは映像メディアをどうダンスなどの他ジャンルと接続して考えられるかというのも学んでいる最中なので、今後それが企画に活かせたらいいな、と思います。一方でThe Kitchenでの経験は、メンバーをさらに尊敬するきっかけにもなりました。The Kitchenでは仕事を細分化するのではなくて、むしろお互いの業務をきちんと知り、その中でコラボレーションしていくことの重要性を教わりました。その意味で、subversive recordsのメンバーである中西香南子さんがキュレーションのみならずあらゆるテクニカルなこと(字幕、ウェブサイトの作成、チラシのデザインなど)をやる姿が重なって、メンバーへの尊敬の念が高まりました。インディペンデントな組織という意味では共通しているので、今後The Kitchenでの経験が活かせるようにがんばりたいと思います」

subversive records Official Site | https://subversive-records.com/

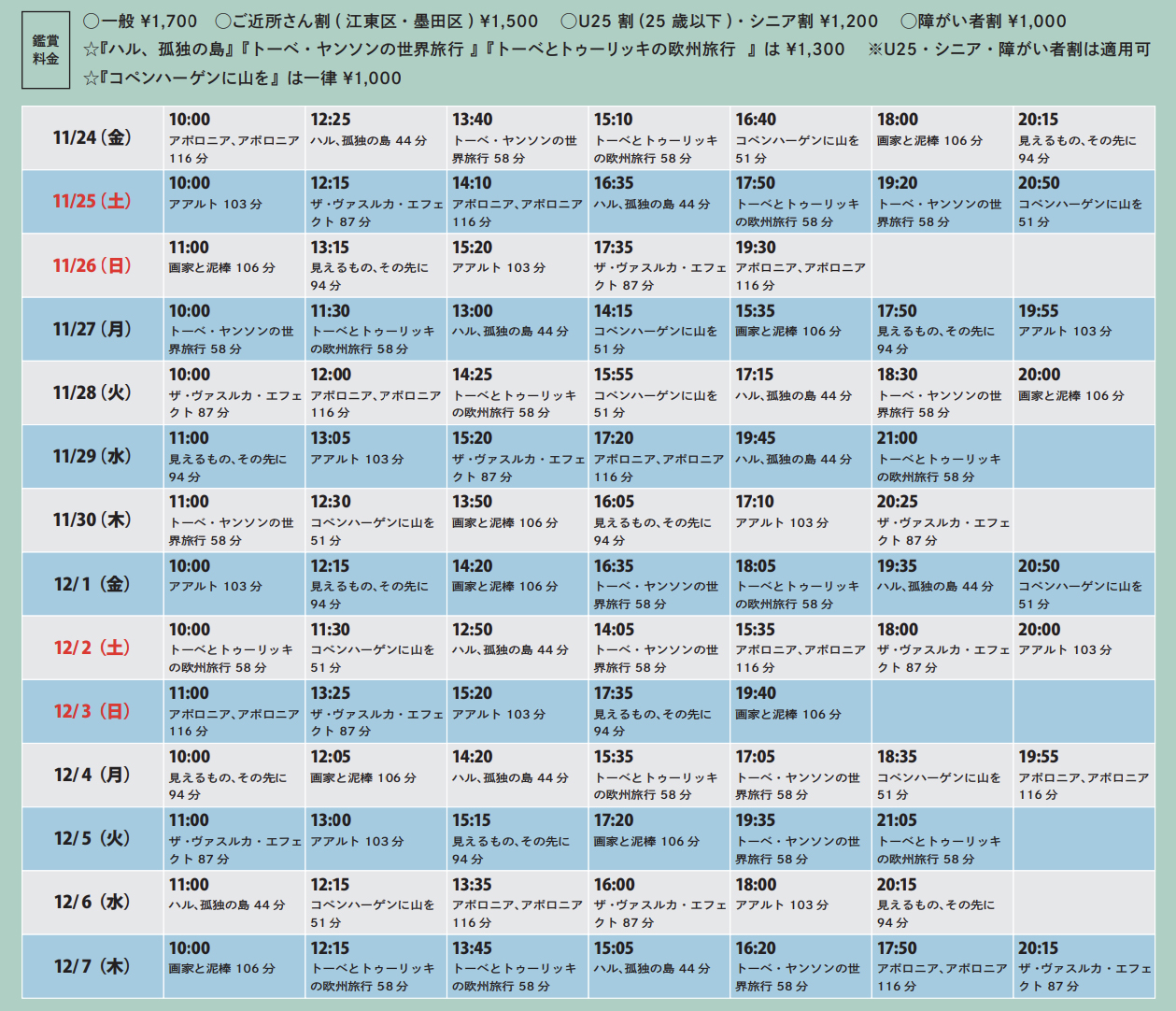

■ TOKYO ART BOOK FAIR 2023 presents

■ TOKYO ART BOOK FAIR 2023 presents

北欧映画祭 -Nordic Perspective-

2023年11月24日(金)-12月7日(木)

東京 菊川 Stranger

| 一般 1,700円(税込)

| ご近所さん割(江東区 / 墨田区) 1,500円(税込)

| U25割(25歳以下)・シニア割 1,200円(税込)

| 障がい者割 1,000円(税込)

https://stranger.jp/?anchor=screen

※ 『ハル、孤独の島』『トーベ・ヤンソンの世界旅行 』『トーベとトゥーリッキの欧州旅行 』は1,300円(税込)

※ 『コペンハーゲンに山を』は一律1,000円(税込)

※ チケットは日時・座席指定券です。

※ ご購入後の変更・払戻しは承れません。

※ U25・シニア・障がい者割は全作品に適用可

※ オンライン販売で完売になった上映回については劇場窓口でのチケット販売はございません。

主催: 一般社団法東京アートブックフェア東京

協力: Stranger

| 『トーベ・ヤンソンの世界旅行』

| 『トーベ・ヤンソンの世界旅行』

Matkalla Toven kanssa

1993年 | フィンランド | 58分 | デジタル上映

監督: カネルヴァ・セーデルストロム

出演: トーベ・ヤンソン / トゥーリッキ・ピエティラ

ムーミンの生みの親として、日本でもよく知られているトーベ・ヤンソン。日本のテレビ局から招待されたトーベは、往復の航空券を片道2枚に変更してもらい、パートナーのトゥーリッキ・ピエティラと共に来日した。旅先で手に入れたコニカの8ミリカメラを手に日本各地を巡り、その後アメリカ、メキシコへと渡った8ヶ月の旅を記録し続けた。映像をトーベが編集した本作には、仲良く楽しそうに当時の思い出を振り返る二人の対話が収録されている。

| 『ハル、孤独の島』

| 『ハル、孤独の島』

Haru, the Island of the Solitary

1998年 | フィンランド | 44分 | デジタル上映

監督: カネルヴァ・セーデルストロム、リーッカ・タンネル

出演: トーベ・ヤンソン / トゥーリッキ・ピエティラ

配給: Moomin Characters

クルーヴ・ハルは、フィンランドの群島のひとつ。徒歩10分程度で一周できてしまう小さな無人島に、トーベ・ヤンソンとトゥーリッキ・ピエティラは4面に窓がある1部屋だけの小屋を建て、25回の夏を過ごした。溶けゆく流氷、海鳥の鳴き声、静寂の中で沈むオレンジ色に輝く太陽…美しくも険しい自然の中でひっそりと暮らす二人の生活の断片を8ミリカメラでとらえた本作からは、トーベのインスピレーション源を垣間見ることができる。

| 『トーベとトゥーリッキの欧州旅行』

| 『トーベとトゥーリッキの欧州旅行』

Tove and Tooti In Europe

2004年 | フィンランド | 58分 | デジタル上映

監督: カネルヴァ・セーデルストロム / リーッカ・タンネル

出演: トーベ・ヤンソン / トゥーリッキ・ピエティラ

配給: Moomin Characters

1972年~1993年にかけて、トーベとトゥーリッキは、パリ、ヴェネツィア、ロンドン、マドリード、ダブリン、アイスランド、アイルランドなど数多くのヨーロッパの都市を訪ねた。誰もが旅先で経験したことがあるように、知らない街を彷徨ったり、冗談を言い合ったり、時には一休みをしたりする二人。まるでエッセイのような旅の記録は彼女たちがどういったものに惹かれ、またどうやって楽しみ、何を感じたのかを明らかにし、二人のユニークな視点に迫る。

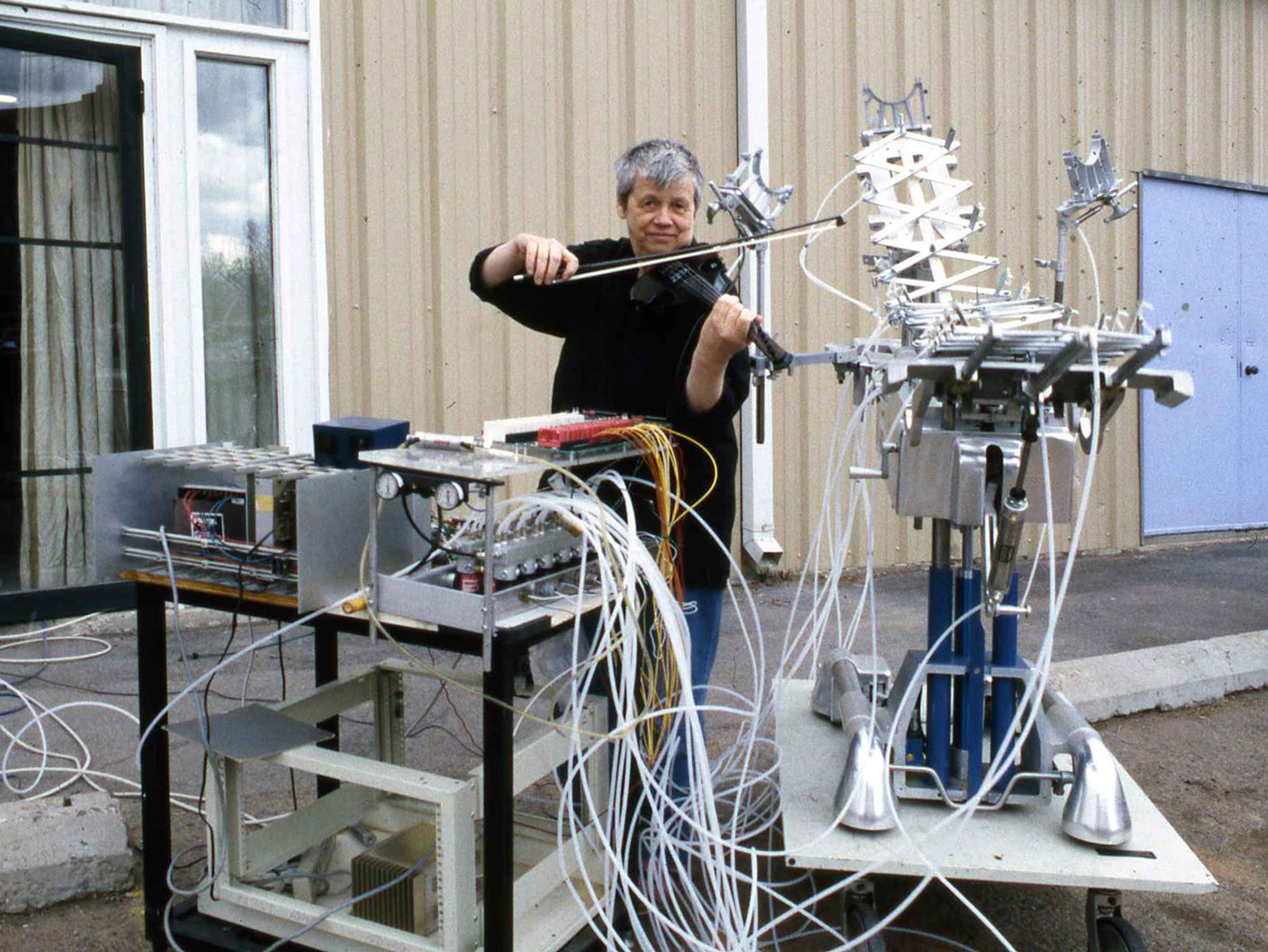

| 『ザ・ヴァスルカ・エフェクト』

| 『ザ・ヴァスルカ・エフェクト』

The Vasulka Effect 日本初公開作品

2019年 | アイスランド | 87分 | デジタル上映

監督: フラフニルドゥル・グンナルスドッティル

出演: スタイナ・ヴァスルカ / ウッディ・ヴァスルカ ほか

ニューヨークの伝説的なギャラリー「ザ・キッチン」の創設者、スタイナ・ヴァスルカとウッディ・ヴァスルカ。1960年代よりニューヨークで活動を始めた二人は、数多くのヴィデオアート、インスタレーション作品を発表し、アンディ・ウォーホル、ローリー・アンダーソンら、熱狂的なニューヨークのアートシーンの人々と交流を深めた。本作では、アイスランド出身の監督が、当時を記録した彼らの貴重なヴィデオアーカイブとともに、彼らの軌跡をたどる。

| 『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』

| 『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』

Beyond the Visible: Hilma af Klint

2019年 | ドイツ | 94分 | デジタル上映

監督: ハリナ・ディルシュカ

出演: イーリス・ミュラー=ヴェスターマン / ユリア・フォス / ジョサイア・マケルヘニー / ヨハン・アフ・クリント ほか

配給: トレノバ

20世紀初頭、カンディンスキーよりも早く、抽象的絵画を描いていたスウェーデン生まれの女性画家、ヒルマ・アフ・クリント。死後20年以上が経ち、初めて世界に発見された彼女の絵は、ニューヨークのグッゲンハイム美術館での回顧展において、同館史上最高の来場数を記録し、大きな衝撃を与えた。これまで美術史に存在しなかった彼女は、どのように世界を見つめていたのか。美術史家、遺族の証言などと、残されたた絵と言葉から謎を解き明かしていく。

| 『コペンハーゲンに山を』

| 『コペンハーゲンに山を』

Making a Mountain

2020年 | デンマーク | 51分 | デジタル上映

監督: ライケ・セリン・フォクダル、キャスパー・アストラップ・シュローダー ほか

出演: ビャルケ・インゲルス、ウラ・レトガー ほか

配給: ユナイテッドピープル

デンマークのゴミ処理発電プラント「コペンヒル」を題材にしたドキュメンタリー。建築家ビャルケ・インゲルスが、コペンハーゲンにある老朽化した巨大ゴミ処理施設をデザインとアイデアで新しいランドマークへと生まれ変える。屋根にスキー場を併設したり、壁にはクライミングウォールを設置したりと彼らのアイデアは奇想天外。カメラは建築コンペから完成までの過程までを収めており、環境問題、予算、デザインの実現性など、次々と問題が山積みに……

| 『画家と泥棒』

| 『画家と泥棒』

The Painter and the Thief

2020年 | ノルウェー | 106分 | デジテル上映

監督: ベンジャミン・リー

出演: バルボラ・キシルコワ / カール・ベルティル・ノードランド

配給: MadeGood Films

自分の絵を盗んだ泥棒が、目の前に現れたら。2015年、オスロの画廊で起きた絵画の盗難事件。被害を受けた女性画家は、法廷の場で謝罪する犯人にこう問いかける。「あなたの絵を描かせて」。芸術的探究心に囚われた画家と、社会からはみ出した泥棒。奇妙な二人の交流は驚くべき展開を見せる。他者への偏見、複雑な感情とどのように向き合うべきか。3年以上をかけて撮影されたドキュメンタリー。

| 『アアルト』

| 『アアルト』

AALTO

2020年 | フィンランド | 103分 | デジタル上映

監督: ヴィルピ・スータリ

出演: アルヴァ・アアルト / アイノ・アアルト

配給: ドマ

フィンランドを代表する建築家・デザイナー、アルヴァ・アアルト(1898-1976)。2023年は、アルヴァ・アアルトの生誕125周年にあたる。不朽の名作として名高い「スツール60」、アイコン的アイテムと言える「アアルトベース」、そして自然との調和が見事な「ルイ・カレ邸」など、優れたデザインと数々の名建築を生み出した。そんなアルヴァ・アアルトのデザイナーとしての人生を突き動かしたのは、一人の女性だった――。

| 『アポロニア、アポロニア』

| 『アポロニア、アポロニア』

APOLONIA, APOLONIA 日本初公開作品

2022年 | デンマーク | 116分 | デジタル上映

監督: レア・グロブ

出演: オクサナ・シャチコ / アポロニア・ソコル / エルヴェ・ブロイ ほか

監督レア・グロブは、父親が設立した劇場に通う芸術家たちのコミュニティの中で育った、デンマーク出身でフランスに住むアポロニア・ソコルという女性画家に13年間カメラを向け続けた。アポロニアはパリの小劇場で暮らし、美大を卒業するものの満足の行く結果は出せず、プロの画家として個展を開催するが関係者に酷評されてしまう。芸術の世界で自分の居場所を見つけようとする若い女性の13年間のポートレイトが観客の心を大きく揺さぶる。