ライヴ「"A-UN" Premium Session」開催記念対談

「"A-UN" Premium Session」と題された今回の公演は、まさに『A-UN』のスピリットをさらに進化 / 深化させたものであり、互いの息遣いを読み合いながら生まれる、4人の名手による極上のアンサンブルが響き合う一夜になることだろう。その特別な公演を目前に、高野と佐橋の対談が実現。長年に亘り音楽的同志として互いを認め合ってきたふたりに、ティン・パン・アレー~YMOという日本の音楽史ともリンクしていく接点となった仕事から、これまでの歩みまでを語ってもらった。

取材・文 | 小暮秀夫 | 2025年9月

撮影 | 山口こすも

――高野さんは自身の著書『続く、イエローマジック』の中で、坂本龍一さんのソロ・アルバム『sweet revenge』(1994)のレコーディングに参加したことで「一度は諦めたギタリストとしての活動が、思いがけずここからまた始まった」と書かれています。坂本さんのレーベル「Güt」時代の作品のレコーディングやライヴには佐橋さんも関わっていらっしゃいますが、そのあたりからおふたりの接点ができていったという感じだったのでしょうか?

T 「まさにそうです。佐橋さんとは前から面識があったんですけど、1994年に僕がギターをやることになった『sweet revenge』の国内ツアーで1ヶ所だけどうしても出られない日があって。その日の助っ人を、なんと佐橋さんがやってくださったんです」

S 「そうなんですよ。その前から高野くんと面識はあったんですけど、一緒に何か作品作りをしたり、ライヴをしたりということはその頃まだなかったかな」

T 「(出演している)ライヴを観に行くとかね」

S 「そういう感じだったんです。それで高野くんが“sweet revenge Tour”にギタリストで参加しているっていうのも、なんとなくどこかで小耳に挟んでいたんですけど。その年、僕はもう今はやっていませんけど、山下達郎さんのバンドに入った年で。94年の4月だったと思うんですけど、“TATSURO YAMASHITA Sings SUGAR BABE”という、シュガー・ベイブ時代の曲しかやらないツアーがあって。ゲストが大貫妙子さんでした。そのギタリストをやったんですが、教授とタッツァンは売れる前から密な時代があったじゃないですか。それで教授がそのライヴを観に来たんです。そのときに、今でも覚えているんですけど、“山下、山下、あのギターを紹介して”と言われて、初めてご挨拶をしたと思うんです。それから教授が覚えていてくれて、高野くんがどうしてもできない1本の助っ人を僕がやることになって。(公演が)数ヶ月後だったというのもあるかな。それで、高野くんがツアーでやってきた演奏の音を聴かせてもらって、その1本だけ僕が弾いたというご縁が」

T 「申し訳なかったです(笑)」

S 「いやいやいや(笑)。その後の(坂本の)アルバム『SMOOCHY』でも高野くんは前作に引き続き作詞だったりいろいろなかたちで参加していて。僕もこのアルバムはけっこう全面的にギターを弾いているという。考えてみたら、より距離が近くなったのは教授がきっかけだったのかって今さら思うので、高野くんがこれを持ってきた理由っていうのも……(と言いながら、高野が持参した『サウンド & レコーディング・マガジン』2024年5月号を指す)」

T 「これは坂本さんが歴代関わってきた人が時系列でインタビューに答えているんですけど、僕が答えた後に佐橋さんが答えていて」

S 「その後の“D & L”ツアー(“坂本龍一Tour'95 D & L with Daizaburo Harada”)も僕は参加しているんですけど、ツアーのオフショット写真を持っていたので、それを(資料として)提供したりして」

T 「このときのChris(Minh Doky)とEverton(Nelson)と森(俊彦)くんは、僕の(参加した)“sweet revenge Tour 1994”のときにもいた」

S 「あっ、そうか」

T 「一部入れ替わって一部残ってっていう感じ」

S 「(“D & L”ツアーには)原田(大三郎)さんがいたりするんだね。でも考えてみたら、高野くんを初めて見たのは、たまたま家で見た“夜のヒットスタジオ”で。THE BEATNIKSが出たときにギターを弾いていた高野くんをたぶん初めて見たんだと思うんですね。噂に聞いていた高野 寛くんっていうのは彼か、っていうのを僕はテレビを通じて認識して。高野くんのニュースは、実は所属していた事務所もわりと人脈的に近いとこにいたから、ネットのない時代とは思えないくらい入ってきてはいたんですけど、実際に一緒に音楽作りをがっつりやるのは、『バイ・バイ・テレビジョン』(*1)が最初かな」

T 「レコーディングはそうですね。ただその前にも、教授のアルバムでは(スタジオで)会ってはいないんだけど、一緒にやっている曲はあって」

*1: 2000年発表の4曲入りシングル。佐橋がプロデュースを担当。

――『SMOOCHY』の中の「A DAY IN THE PARK」ですね。ギターが佐橋さんで、高野さんがエレクトリック・シタール。

S 「そうそうそう。別の日に呼ばれてやったみたい。そういうのは多少あったかもしれないけど、このシングルに関しては、高野くんから声かけてもらって」

――高野さんが佐橋さんに初めて会ったのはいつ頃ですか?

T 「記憶が正しければ、最初に鈴木祥子ちゃんがデビュー・ライヴを代官山でやったときのような気がする」

S 「やったやった。ヒルサイドテラス」

T 「それを観に行っていて。それはTHE BEATNIKSで、僕は祥子ちゃんと一緒だったから。その後、わりと同じ時期にデビューして、呼ばれて観に行ったと思うんですよ。それでバンマスが佐橋さんだったんです。たぶんそのときに挨拶をしたかな」

S 「祥子ちゃんのそのバンドは、ベースが渡辺 等さんで、ドラムが矢部ちゃん(矢部浩志)だったからね。だからTHE BEATNIKSのメンバーで。僕は祥子ちゃんのアルバム、4枚くらいはやっていたと思うんですけど、そうか、そこで会ったのが最初かもね。あれ、1988年とかそのくらいでしょ。面識があったというのがそういう感じだったと思うんですけど、なんとなくですけど、いわゆるYMO、ティン・パン・アレー、ナイアガラみたいに、先輩たちって分類されるじゃないですか。そういう先輩たちの下で、僕らは(先輩たちに)だんだん近づいていくっていう(笑)」

T 「ザックリ言うと、僕がYMO側の流れの中にわりといて、佐橋さんはティン・パン側の流れの中にいたっていう印象があって」

S 「そうですね。そっち側のかたたちから声をかけられるようになってきたのかな」

T 「佐橋さんって、何年生まれでしたっけ?」

S 「1961年生まれ」

T 「僕は64年なんですけど。ていうことは、3歳違い」

――3歳の違いって、体験する音楽で考えたらわりと大きいんじゃないですか?

T 「大きいし、いろいろんなエピソードを聞いていて。佐橋さん、東京生まれだから、リアルタイムでシュガー・ベイブを生で観ていたりとか」

S 「中学生のときに観てますね」

T 「ヤマハの渋谷エピキュラスでいろいろな人に会ったりとか。10代からレジェンド過ぎるんですよ」

S 「たしかにそうかもね。音楽業界の人たちと触れ合ったり、目撃したりするのが早かったかもしれない」

T 「それは東京在住だから。僕は中学高校ずっと浜松にいたので、ライヴを観る機会すら限られていて。そんな中、YMOはすごく積極的にメディアを使っていて、全国津々浦々で観られるNHKにいっぱい出ていたから、そのおかげでYMOにがっつりハマって。しかも(坂本さんは)教授っていうくらいで、教えるのも上手で。NHK-FM(『サウンド・ストリート』火曜日パーソナリティを担当)でいろいろな音楽を聴かせてくれて。デモテープ・コーナーで、すごく的確なアドヴァイスをしつつ紹介したりとか」

S 「あの番組、高野くんも応募してた?」

T 「いや、自分でそこまでのクオリティはないと思って、結局応募せずだったんですよね」

S 「槇原(敬之)くんは応募していたんでしょ。テイ・トウワくんもそうだよね」

T 「僕はセルフ・プロデュースがまだ上手じゃなかったのかな。例えば、ウケ狙いでアコースティックでYMOの“中国女”を演奏したテープとかを送ったらウケたかもしれないけど」

S 「それちょっと聴いてみたい(笑)」

T 「YouTubeに上がってますよ。でも当時は自分で音楽的に納得できなくて、そういうことをやらなかった。あとは、『Techii』(テッチー | 音楽之友社)っていう雑誌でいろんな人がその都度セレクターになって、アマチュアの作品をソノシートにしてくれるっていう企画があって」

S 「『Techii』!懐かしい。あったね」

T 「僕は細野さんの回に応募したけど、落ちたんですよ。槇原くんは、そっちでも別の回で合格していて。僕は自分が歌うべきなのかギタリストになるべきなのか、何をやればいいのかっていうのを迷っていた時期ですね」

S 「もう自作の曲を書いていたんでしょ?」

T 「書いていたんだけど、インストが半分くらいだったんです。だから“TENT”レーベルのオーディション(*2)に応募したときも、2曲入れたんだけど、1曲はインストだったんですよ。変拍子のインスト」

S 「だいぶやられてる若者だ(笑)」

T 「結果的にちょっと、遅めって言えば遅めなのかな。21、22歳頃にそれで幸宏さんとの繋がりができて、そこから本当にブワーッと」

S 「それって、まだ大阪芸大にいたときでしょ?」

T 「そうです。だから夜ヒットのときも大阪から上京したんです」

S 「マジか。僕はそれを見たんだな。そのコンテスト自体がどんなふうに行われたかわからないけど、生パフォーマンスさせられたんでしょ?」

T 「そうそう。エフエム東京ホールで。最初テープ審査で、それに受かった人が東京に呼ばれて」

S 「それで高野くんが優勝したわけでしょ(*3)。そのとき他にも誰かいたんだよね?」

T 「m.c.A・Tがいた」

S 「おおお!」

T 「m.c.A・Tと名乗る前の、まだラップも打ち込みもやってない時代の富樫(明生)くん。僕、富樫くんと仲良くなって、富樫くんの家に行って。その頃、僕は打ち込みを始めたばかりだったんですけど、彼は手弾きで宅録をしていて。“打ち込みってどうやんの?”って言うから、僕が実演したり」

S 「そこで繋がるんだ。彼はいろんなことがわりと早かったよね」

T 「彼はその当時はプリンスが大好きだったんだけど、その後すぐヒップホップに行って。だから僕と富樫くんともうひとりと3人でRUN DMCのNHKホール公演(1986)を観に行きました」

S 「いい話。そういう時代だったね、世の中」

T 「いろいろ新しいことが。テクノ以降のヒップホップが始まる時期だったりとか。ちょっとモードが変わっている感じがあって」

S 「高野くんがデビューするあたりから、渋谷系の流れも出てくるしね」

*2: 1986年に開催された、高橋幸宏と鈴木慶一(ムーンライダーズ)により設立されたレーベル「TENT」主催“究極のバンド オーディション”。審査員は高橋幸宏とムーンライダーズ。

*3: ギタリスト、ヴォーカリスト両部門で合格。さらにはベスト・パフォーマンス賞も受賞。

――高野さんは自分のことをYMOチルドレンであり、ティン・パンの末裔でもあるっておっしゃってますよね。

T 「だから64年生まれって、意外と同期が少なくて。微妙といえば微妙なんですよ。例えば、まりん(砂原良徳)は僕より5つ下。そのあたりの世代は、YMOの洗礼を小学生の頃に受けるので、ある意味そこまであまり音楽を聴いていなかったのにいきなりYMO、っていう世代になっていくんですね。僕はYMOにハマる前の中学の3年間でわりと洋楽を聴いていた時期があるし、最初ギターで弾いた曲はかぐや姫だったりして。普通にアコギを弾いていたんです。だからギリギリ佐橋さんたちと歩みが一緒っていうか、半分自分の中に普通の音楽が入っているんですよ。だから、ちょっととっ散らかるんですけど」

――テクノポップ以前のものを後から勉強していった世代ではない、ということですね。

T 「最初にギターを始めちゃったのが運の尽きだし、それで良かったなと今は思うんだけど」

S 「そうかそうか。今の話を受けて言うと僕は、はっぴいえんどの時代とかシュガー・ベイブの時代があって、それでティン・パンっていう集団ができて、みたいなこととかを、学生時代にもう認識していたんで。80年っていうと僕が高校を卒業した年になるんですけど、それで僕は自分のバンドでデビューしたいなと思ってバイトしたりしていたときに、その人たちがテクノを始めて、ワーッてブームが来るじゃないですか。でも僕はその前を知っていたから、なんてことを始めてくれたんだ、と思って受け入れられなくて。僕、今でも覚えてますよ。『SMOOCHY』のツアーのときに、YMOの“Behind the Mask”をセットリストの中に入れてみたらどうか、みたいな話がスタッフからあって。教授が“それもいいな。佐橋くん、すぐできるよね?”って言うから、“いや、僕テクノ嫌いなんで”って言ったの。教授は大爆笑して、“みんな聞いた?俺の前で何て言ったか”って。周りはドン引きしてましたよね(笑)」

T 「でも、それをおもしろがるのがやっぱり、教授の懐の深さというか」

S 「そうそう。そういうことですね。僕、1983年にデビューしたバンド(UGUISS)を解散して今みたいな裏方の仕事も始めるんだけど、そうすると実際に松武(秀樹)さんとかがスタジオの現場にいるじゃないですか。この人たち、やっぱりすごいなと思って。だから僕はね、理解するのに随分時間がかかりましたよ。すごいことが起きていたんだってことが後でわかって、逆に後追いだったっていうか」

T 「佐橋さんと小倉(博和)さんたちが、エレキとアコギを同時に弾くたぶん最初のギタリストでしょ?」

S 「スタジオ・ミュージシャンで両方やるっていったら、僕が最初なんだって。それまでは別の職種だったんだって。めちゃめちゃいじめられて。スタジオ・ミュージシャンを始めたばかりのときにエレキ・ギターでスタジオに行って、すごく有名なギターのスタジオ・ミュージシャンの人に“初めまして。佐橋といいます。まだ最近始めたばかりでままならないんですけど”って挨拶したら、“君か。両方弾くとか言って、職種荒らしてんのは”って言われて。でも僕はバンド時代から両方弾いているから」

T 「すごい時代ですよね」

S 「当時はエレキ・ギターとアコースティック・ギターを弾く人は別の職種だったから。あと、ピアノとシンセも別だった。だから、ピアノはすごく上手だけど、シンセは下手な人もいる。シンセってシンセなりの弾きかたがあるから」

T 「教授はすごいね」

S 「どっちもできたんだもん。てか、どっちもすごい。ちょっとあの人はね、特別だったんですよ、やっぱり。いろんなことが。だって、昔ながらのハモンドオルガンとか、そういう楽器も全部わかるわけでしょ」

T 「そういえば教授のバンドのChris(Minh Doky)が、当時アップライト・ベースとエレベ(エレキ・ベース)両方弾けるんでびっくりしたんですよ。今だと全然普通だけど」

S 「あの頃はいなかったね」

T 「日本だと早かったのが鈴木正人くん」

S 「そうだね、それと(渡辺)等さんか。そのふたりが。ただ、どちらかというとフュージョンとかジャズのかたじゃないんだよね。そういう、両方やりますよっていう態度を示した人たちは。だからちょっと苦労しました。裏方を始めた頃は」

T 「そのエピソードを聞いて、僕びっくりしたんですよ」

S 「なんだそれ?っていう話だよね。いいじゃねえか、同じギターじゃねえのかよって。ただ、さっきの高野くんとの出会いの頃の話に戻ると、僕が鈴木祥子ちゃんのデビュー・コンサートをやったときは、高野くんも普通に両方弾いていたよね」

T 「弾いていたんですけど、僕はTHE BEATNIKSで大村憲司さんと一緒にやったことで衝撃を受けて、エレキはしばらく封印しようって思ったんです」

S 「あ~、そうかそうか。プロになって最初に一緒にやったのが憲司さんならヤバいよね。どういう感じだった?」

T 「僕に対しては優しかったですけどね。憲司さんはアコギを弾かないので、アコギが入っている3フィンガーの曲は僕がやったりとか、そこの棲み分けがむしろはっきりしていて。憲司さんがリードギター、僕がバッキングとか」

S 「それはすごい体験ですよね」

T 「僕、教授の次にギタリストやったのが宮沢和史くんのバンドだったんですけど、佐橋さんと同じ試練があってですね。ツアーの最終日だけ僕がギターをやってくれって言われて」

S 「それ、MIYA(宮沢和史)のソロ?」

T 「ソロの初めてのツアーで、ブラジル人ふたり(Fernando Moura, Marcos Suzano)が来ていて、あと小原(礼)さんとか、吉川忠英さんとか、すごいメンツだったんです。それで僕は今堀(恒雄)さんのトラ(代役)として」

S 「よりによって今堀くんのトラかあ(笑)」

T 「リハも1回だけ見学に行ったんだけど、合わせている時間なんてないので、今堀さんの後ろでアンプ(から出る音)を録音して、それを聴いて。ツアー中にアレンジが変わったところは映像で確認して、やらせてもらいました。だから、そのとき身に染みて。佐橋さんがどんだけ大変だったかと(笑)」

S 「いや、それはそっちのほうが大変だったと思う。曲が幅広いから」

T 「でも、教授とどっこいどっこいかな」

S 「それがMIYAとの最初の出会いなの?」

T 「前から知っていたんだけど、僕が教授のツアーでギタリストをやったっていうのをMIYAが聞いて、一緒にやってみたいと思ったらしくて。結局それが縁で2000年代に入ってからMIYAとバンド(GANGA ZUMBA)にまでなって、世界中でツアーしたりとか。不思議な、いろんな繋がりがありますよね」

S 「シンガー・ソングライターというか、自分で曲を作って歌われているかたっていうのは、やっぱりそれなり自分の世界観があると思うんだけど、そういうセッションとか呼ばれても平気な人って、あまりいなくないですか?日本でそういう人、そんなに聞いたことない。だけど高野くん、一時期すっげえいろんなとこに呼ばれていたよね」

T 「けっこうやりましたね。プロデュースとか。昔、窪田晴男さんに“裏方とフロントと両方やっていてすごいね”って言われたことあります」

S 「うん、僕もそう思っていて」

T 「でも、YMOの3人ってある種そうじゃないですか。プロデューサーであり、フロントマンであり」

S 「たしかに言われてみればそうだね」

T 「そこはYMOとTodd Rundgrenの影響が強くて」

S 「やっぱりそこか。そうだね」

T 「ミュージシャンってそういうもんだって思っていたんですよね。今思えば、美しい誤解だったのかも?そういう意味では本当にYMOって特殊なケースだったのかもしれないですね。

S 「そうだよね。一流の裏方たちだったわけだから、3人とも。さっき言っていたNHKのラジオ番組、教授や佐野(元春)さんや達郎さんがやったりしていた“サウンド・ストリート”。あれはエアチェックしていたね。これ今日聴き逃すと俺は一生後悔するんじゃないかと思って」

――80年代、ラジオやテレビは本当に重要な役割を担っていましたよね。

S 「他にないからね。あとは音楽専門誌とレコード屋さんと楽器屋さん?楽器屋さんで知ったこともけっこう多いね」

T 「そうそう。楽器屋のお兄さんにいろいろ教えてもらったりして」

S 「小学校5年くらいからずっと通っていた僕の唯一の情報源が、渋谷の道玄坂にあったYAMAHAで、そこでシュガー・ベイブの無料ライヴも見ているんですけど、その頃“このフェンダーっていうのは高いんだなー”とか思いながらショーウインドウの前にいたりすると、“ちょっと弾いてみる?”とか言って弾かせてくれる、すごく親切な店員さんがいたの。『SMOOCHY』のツアーで、教授がグランドピアノでシンセをコントロールできるMIDI GRANDを全面的に使うことになったんですけど、リハの初日に“今日はYAMAHAの社長がご挨拶に来るから”って言われて。それで来たのが、そのお兄さんだったの」

――えーっ!

S 「それで僕の姿見て、“あのときの中学生か!”って、涙目になって(笑)。“坂本さん、この子、中学生のときからもう来ていたんです!”って言って。教授も爆笑していた」

――そんなふうに楽器店などの現場やラジオやテレビなどのメディアから音楽の情報を手に入れていた時代が、インターネットの出現によって変わっていきますよね。そういうときに『バイ・バイ・テレビジョン』(2000)が発表されたのはすごく意味のあることだったと思います。

T 「でも2000年に『バイ・バイ・テレビジョン』(は理解されなかった。ある意味、Todd Rundgren先輩の影響を受けていて(笑)。思いついたらすぐ作っちゃうんです。もうちょっと時代を読めれば、もう少し先にリリースするんだけど。今、ちょうどいいくらいですよ」

S 「今いいかもね。もう1回出しちゃう(笑)?」

T 「今若い人がテレビを観なくなっているから、“バイ・バイ・テレビジョン”なんだけど、その頃から、そういう未来が来るような気がしたんです。オウム事件の報道のあたりで、テレビってちょっと毒があるなって。もともとそういうメディアだったと思うんだけど、ついていけないって思うことが時々あって。自分も出させてもらったし、CMでヒット曲も出たから、そういう意味では愛憎相半ばするというか」

S 「このジャケットにこの頃の高野くんが表れているね。ハーモニカ・ホルダーをつけて。要するに、自分の歌の届けかたの方法論は変化しているよね」

T 「これはYMOから親離れしようと思って、精一杯逆振りして(笑)。(忌野)清志郎さんとかの影響もすごくあって」

――『バイ・バイ・テレビジョン』に佐橋さんがプロデュースで関わった経緯というのはどういうものなのでしょうか?

S 「高野くんに声かけてもらったの。この時代に。高野くんとギターの福原将宜くんと3人でツアーをやっているんですよね。三羽烏。この頃だよね」

T 「前後ですね」

S 「ライヴでこの曲やった覚えがあるから」

T 「やりながら作っていたのかな」

S 「わりと本数やったよね」

――一緒にライヴをしている流れの中から佐橋さんにプロデュースしてもらう案が浮上してきた感じですかね?

T 「だと思います。この頃はいろんな人とセッションしていた武者修行時代で。しかもバンド編成じゃなくて、パーカッションとギターとか小編成のライヴをよくやってましたね。弾き語りの人になりたかったんですよね」

――佐橋さんのプロデュースの仕方っていうのはどういうものだったんですか?

S 「別に僕はたいしたことはしていなくて。デモを聴かせてもらって、じゃあこうしようってふたりでずっと相談しながらやっていただけです」

T 「なんとなく覚えているのは、僕、けっこうデモを作り込んじゃう癖があるので、あのときは作り込まないようにしようと思って。リズムマシーンとギターと歌だけみたいなすごいシンプルなやつを聴いてもらったんだと思うんですよね。それで、そこにいろいろ色付けをしていくんだけど、Jeff Lynneみたいにしようとかって」

S 「そうそう。Jeff Lynne系の、ちょっと“あれ?”って思うような8ビートがいいんじゃないかと思って。だから、基本的にはフォーク・ロックのスタイルっていうか」

T 「いろいろ思い出してきたけど、こういうフォークっぽい弾き語りをしようと思ったきっかけは、僕の80年代の記憶だと、友部正人さんと矢野顕子さんももちろんそうだし、87年にPIED PIPER HOUSEの長門芳郎さんが招聘して、John Sebastianを呼ぼうと思ったら来れなくなって、Peter GallwayとPeter CaseとVictoria Williamsが来た(*4)でしょう。それを僕、大阪の近鉄劇場で観たんですよ。そのとき初めてそういうギターの弾き語りっていうのを生で観て、すごく良いと思ったの。自由で」

S 「それが最初かあ」

T 「もうYMOの洗礼を受けた後ではあったんだけど、それがなんとなく記憶に残っていたんですね」

S 「なるほど。ひとりで成立している世界観があるっていう」

T 「THE BEATNIKSで大村憲司さんに打ちのめされて、自分はギタリストとしてはダメだと思っていたその年の秋に彼らのライヴを観たんです。アコギの弾き語りの雛形として、Peter GallwayとPeter Caseがあった」

S 「僕がPeter Gallwayと会ったのは、87年の芝浦インクスティックのライヴ (*5)のときに長門さんから“ウェルカム・バンドみたいのやって”って言われて、最初はJohn Sebastianが来ることになっていたから、当時のフォーク・ロックの名曲ばかりカヴァーしようと考えていたらJohn Sebastianが来れなくなって、Peter Gallwayが代わりに来ることになって。最後に“Do You Believe In Magic”をやるときにPeterのバックをやったんです。それからの付き合い。その1年後にもう1回来日して、すっかり仲良くなって。でも僕も思ったな。あの頃そういう弾き語りの海外のアーティスト、ピアノでもギターでもいいですけど、なんかすごいなと思って。もうこれでいいじゃん、みたいな世界観を持った人ばっかり」

*4: ギタリスト、ヴォーカリスト両部門で合格。さらにはベスト・パフォーマンス賞も受賞。

*5: PIED PIPER HOUSE主催の「魔法を信じる会?」。出演はPeter Gallway + Peter Case + Victoria Williams+Steven Soles、オープニング・アクトは佐橋率いるPARADE。

#OTD 31年前の1987年9月20日、パイドパイパーハウス主催の『魔法を信じる会?』(出演:Peter Gallway+Peter Case+Victoria Williams+Steven Soles)が芝浦INKSTICKで行われました。 オープニング・アクトは佐橋佳幸率いるパレード。 pic.twitter.com/KNQsrMp972

— パイドパイパーハウス🎵 Love not war ☮️ Peace on 🌍 (@PiedPiperHouse) September 20, 2018

T 「ね。生命力というか、たくましいなと思って」

S 「そうか。その頃からもう高野くん、そういう方向にちょっと考えが……」

T 「そう。それでずっとその弾き語りコーナーみたいのを、自分のソロ・ライヴでも2、3曲ずつはやっていたんだけど、これで1ステージはまだできないと思って。それでメジャー・レーベルから離れたときに、徐々に弾き語りに慣れようと思って、なるべく人数の少ない編成でやるようになって。それで最終的に『バイ・バイ・テレビジョン』を出したときにひとりでツアーを2周ほどして。でもそのときに“なんでひとりでやっているんですか?”ってよく言われたのをすごく覚えてる。“バンドでやればいいのに”とか。まだ今みたいに誰もがアコースティック・ライヴをやる時代じゃなかったから」

S 「なかったね。そういうのは珍しかった」

T 「僕と曽我部恵一くんくらい。この頃はね。すごく珍しがられた」

S 「しかも高野くんは、サウンド・メイキングっていうかアレンジも含めてやれる人だっていう業界の認識があったから、なんで急にギター1本なの?っていうのは、ちょっとあったかもしれないね」

T 「だから相当難しい茨の道だったんだけど」

S 「そうだろうなあ」

T 「しかも、ツアーでは“虹の都へ”を演奏しないっていうのを、自分に課して。この曲なしでどれだけ盛り上げられるかという、あまり意味のないチャレンジ。メジャー時代に“『虹の都へ』みたいなヒット曲を作って!”と言われ続けた反動もあったかな」

S 「なんでひとりでやってるの?って言われたの、今日一番のフレーズかもしれない。でも、その人にとってみたら、本当そう思ったんだもんね」

T 「今でこそ、予算的なことも含めて弾き語りっていうのがひとつのスタイルとして定着しているけど、この頃はまだ予算がある時代だったから。ショーとしてもすごく地味になりがちなのは当然だし、バンドのほうが盛り上がるから、とみんな思っていた。僕はそのときにコーディネーターで鈴木博文さんの弾き語りツアーとかをやっているかたにお願いして、時々ちょっと変わった場所でやっていたんです。長崎の昔の銀行の跡地とか、福岡の酒蔵とか、ビアホールとか。それで、弾き語りはむしろライヴハウスじゃないほうがやりやすいなっていうのに気づいたし。そういうライヴも今だとわりとみんなよくやっているけど」

S 「カフェ・ブームの前だもんね。カフェ・ライヴの先駆けだね」

T 「その頃はカフェ自体が少なかったから。だからその後、カフェ・ライヴ・ブームが起きたときは、もう楽勝でした(笑)」

――おふたりは2000年以降、ティン・パン系の繋がりが深くなっていきますね。

S 「2000年にティン・パンのマンタさん(松任谷正隆)抜きの3人の再結成があって、そこで僕たちは合流するわけです。ティン・パンの人たちのサポート・メンバーとして僕らが入って、ツアーもあって。あの頃、ちょっと盛んに細野さんたちが動きを見せていたんだよね」

T 「(小坂)忠さんもゴスペルからポップスに戻ってきたり」

S 「それで、忠さんが細野さんのプロデュースで久しぶりにアルバムを出したりとか。ティン・パンの再結成からそういうことがいろいろ起こったんですけど。それで、NHKの“細野晴臣イエローマジックショウ”1回目の音楽監督を高野くんと僕がやることになって」

――あの番組ではキャラメル・パパという名義で、いろんなかたのバックをやられていましたよね。編曲はふたりで分担されたんですか?

S 「分担しました。今だったらオンラインで“この曲のさあ……”って相談できるけど、当時はそういうのはなかったんで、“ちょっと高野くんの家行っていい?”って言って、高野くんの家でふたりで作戦会議したんですよね。この曲こうアレンジするんだったらメンバーこの人がいいんじゃないか、とか。実質、中身に関してはけっこう僕らがふたりでがんばりました」

――この後、おふたりは小坂 忠さんとの繋がりが強くなっていきましたよね。

S 「忠さんも、いわゆるクリスチャン・ミュージックの世界から久しぶりに戻ってきたときに知り合ったのがティン・パンのツアーのメンバーというタイミングだったので、必然的でした。それから、ハイドパーク(“ハイドパーク・ミュージック・フェスティバル”)」

T 「そうですね。ハイドパーク・フェスの1回目(2005年9月5日, 4日)って、初日に僕と佐橋さんとバンドで。僕も歌ったし、忠さんも歌ったし、駒澤(裕城)さんもいたよね、たしか」

S 「そうだ、駒澤さんもいた。それでレピッシュのtatsuがベースで、みたいな感じ。あと、“ありがとう”を細野さんと忠さんでやったよね?」

T 「それは2日目。2日目は僕は出演はなかったんだけど、観に行ったら途中から豪雨になって。あまりに雷がひどいので、細野さんの楽屋で待たせてもらったんですよ。そしたら浜口茂外也さんが“高野くん、コーラスできるよね?”って急に。“え?今からですか?”って慌てて音源を聴かせてもらって」

S 「無茶振りされるタイプなんですよね。でもね、できちゃうから。そういうのが楽しい」

T 「初回のハイドパークは、振り返るといろいろすごかったですね。1日目に酔っ払いがけっこういて」

S 「ああ、ヤジがひどかった」

T 「そう。僕、デビューしてヤジというものを浴びたのは、そのときが初めてで。70年代に戻ってきたのかと思った(笑)」

――どういうヤジを飛ばされたんですか?

S 「要するに、もうお前なんかいいから、早くさっさと終われみたいな。周りの人たちも止めないし」

T 「お前もう歌わなくていいよ、みたいな。すごかったよね」

S 「そうそう。俺、それでキレそうになって(笑)。他の若手もみんなわりとやられたらしいですよ」

T 「僕、2023年のハイドパーク・フェスにも出たんだけど、さすがにヤジが飛ぶことはなかった。だから本当に、いつもそういう一世代前の雰囲気をギリギリ味わえているんですよね」

S 「僕も人のこと言えないけど、わりと先輩たちに呼ばれがち。だって、当日呼ばれちゃったりするでしょ。コーラスを覚えなきゃいけないとか、そこまではなかなかないと思いますけど。そんなこんなで、忠さんたちとの交流を得て、だんだん高野くんと僕がティン・パン・ジュニア的な感じに」

――佐橋さんは2005年にDr.kyOnさんとDarjeelingというユニットを結成されますね。

S 「読売テレビの“共鳴野郎”(2005-2008)っていう30分の音楽番組があって、そこのホストをDr.kyOnさんとやることになって。ふたりがホストで毎回ゲストを呼んで、という、簡単に言うと音楽版のタモリ倶楽部みたいな番組だったんです。そのときに、番組のエンディングで短いインストをどっちかが毎回書き下ろして、っていうのをやっていたら、わりと曲が溜まったので、じゃあこれちゃんとレコーディングして作品作りしてこうってことになったんです。でもその前に番組が2年半ほどで終わったので、(なんらかのかたちで)続けたいと思って、西麻布の新世界っていう、元が自由劇場だった後にできたハコで始めたんです。年に4、5回。高野くんにも出てもらったことがあって」

T 「Todd Rundgren縛りで(笑)」

S 「好きなことやって、って言って、“やっぱTodd Rundgrenやっちゃう?”みたいな話で、Toddの曲をいっぱいやってもらったりしたんですけど。そこで番組と同じようなコンセプトで続けているうちにクラウン・レコードさんから“レーベルやってみます?”って言われて、それでクラウンで4枚出したんですね。その中に細野(晴臣)さんにベースを弾いてもらった曲があって、これ誰に歌詞書いて歌ってもらおうか?って言ったときに、それは高野くんだろうという。それで高野くんにお手伝いしていただいて。それをきっかけに、“高野くんのソロ・アルバムやれたらいいですね、僕らのレーベルで”って言って作ったのが『A-UN』です。だから、Darjeelingの1stアルバム『8芯二葉~Winter Blend』で高野くんと一緒に“春が来りゃ 乙女じゃなくても 夢見がち”っていう曲を作ったのがここまで繋がったんです。どういうものにするかって言ったときに、僕らは昔ながらのスタジオ・ライヴみたいにベーシックは録っていくレコーディングをしようっていうこと以外になかったんだけど、高野くんが出してくれたアイディアが、他のアーティストに今まで書いてきた曲などを中心にしたセルフ・カヴァーの歌ものにしたいっていうことで、このアルバムのレコーディングに至って。ところが、せっかく良いものができたと思って発表したのにも関わらず、コロナの騒動がすぐ始まってしまい、なんだかんだでいわゆるレコ発ライヴができなかった。それで今年の2月に遅ればせながらレコ発をやったらすごく楽しかったので、“またやらない?”っていうのが11月のBillboard Live TOKYOです。このメンバー、めちゃめちゃ仲良くて楽しいんですけど、ちょっと今回いろいろ事情があってDr.kyOnさんがいないんですけど。Dr.kyOnさんいないけどどうする?じゃあ、4人でやりますか、みたいな話に今のところなっています。高野くんも最近アルバムを出しているし、いろんな昔からの曲も含めていろいろ、『A-UN』のメンバーでなにかできたらいいなと思っています」

――それだけ素晴らしいメンバーであるというわけですね。

S 「レコーディング・メンバーでこんなライヴができて楽しかったっていうのもありますけど、いいですよ。屋敷豪太さんはロンドン時代に高野くんと一緒に『KAORI』(1996)を作っていて。僕より前から知り合いだった。あれ、なんで豪ちゃんとやろうってことになったの?当時」

T 「教授といっしょに作った“夢の中で会えるでしょう”(1994)が久しぶりに外部プロデューサーと組んだ作品だったんだけど、シングルを作っていく中で、やっぱり外部プロデューサーがいたほうがいいんじゃないかということで、3部作の最後は海外レコーディングかな、みたいな話になって。もしかしたら、僕が言ったのかな。そのときはドラムンベースをやりたくて、そういうプロダクションをやってくれる人をあまり日本で思いつかなかったので。でも豪太さんはドラムンベースは生まれて初めてやったって(笑)。生まれて初めてやったのに、完璧なんです」

S 「何だかわかっているんだよね、すごい。そんなわけで、みんなそれぞれメンバーともご縁があって11月12日は楽しみなんですけども。もう皆さんぜひいらしていただかないと。あと、これは時々集まったほうがいいメンバーですね。僕らも60代ですから、とりあえず声をかけあって、生存確認して(笑)」

――高野さんも、ライヴごとに違ったスタイルでやっていくのは楽しいですか?

T 「そうですね、変えていくのが楽しい。それがソロの醍醐味だと思っているので。特に11月12日は良いメンバーなのはもちろんなんですけど、意外と僕は最近、普通のバンド編成のライヴはそんなにやってないんですよ。なので、そういう意味では同じ曲でも違ったものになるはずだし、せひ聴きにきてほしいです」

S 「おもしろいと思うよ。だから一番楽しみにしているのはメンバーの僕たち。2月に一緒にやったときに、高野くんがひとりで全部やったニュー・アルバム『Modern Vintage Future』が素晴らしかったので、一緒に1曲やったりしたんだけど、それも楽しかったから。あとはやっぱり代表曲もやりたいし」

――個人的には、『Modern Vintage Future』のテクノな世界をこの4人でやるとどうなるのか、興味があります。

T 「楽しみなんですよね」

S 「めちゃ楽しみ。あのアルバム、本当によくないですか?」

――いいですよね。

S 「だから昔、僕“テクノ嫌い”って教授に言ったって言いましたけど、そういうことじゃないですよ。良いものは良いと(笑)」

T 「今年のハイライトですね」

S 「僕にとってもそうですよ。こういうことが定期的にやれるように健康に留意して頑張りたいと思います。ふたりにも言っておきます(笑)」

――高野さんはこのメンツで『A-UN』の続編的なアルバムを作ることを考えたりは?

T 「それもライヴ次第なんじゃないですか。きっと」

S 「俺たちの頑張り次第ですよ(笑)。回数を重ねると、やっぱりおもしろいものが生まれることがありますからね」

佐橋佳幸 note | https://note.com/sahashi/

See Also

■ "A-UN" Premium SessionLive

高野寛 with 佐橋佳幸、屋敷豪太、高桑圭

2025年11月12日(水)

東京 六本木 Billboard Live TOKYO

1st 開場 16:30 / 開演 17:30

2nd 開場 19:30 / 開演 20:30

DXシート DUO 20,000円 / DUOシート 18,900円 / DXシート カウンター 10,000円 / S指定席 8,900円 / R指定席 7,800円 / カジュアル 7,300円

一般予約受付: 2025月8月20日(水)12:00-

※ ご飲食代は別途ご精算となります。

[出演]

高野 寛(vo, g) / 佐橋佳幸(g) / 屋敷豪太(dr) / 高桑 圭(b)

※ 本公演につきまして、当初参加を予定しておりましたDr.kyOn氏(Key)が体調不良のため出演キャンセルとなりました。この変更に伴うチケット料金の払い戻しはございません。

■ 2018年2月14日(水)発売

■ 2018年2月14日(水)発売

高野 寛

『A-UN』

Apple Music | Spotify

CD CRCP-40543 2,315円 + 税

[収録曲]

01. Salsa de Surf (Overture)

02. Affair

03. とおくはなれて

04. ME AND MY SEA OTTER

05. Rambling Boat

06. 時代は変わる

07. 上海的旋律 Shanghai Melody

08. みじかい歌

09. Salsa de Surf

■ 2024年11月27日(水)発売

■ 2024年11月27日(水)発売

高野 寛

『Modern Vintage Future』

配信リンク: https://lnk.to/HiroshiTakano_ModernVintageFuture

CD UMA-1151 税込3,000円

DL 通常 税込1,833円 | ハイレゾ 税込2,750円

商品リンク: https://lnk.to/HiroshiTakano_ModernVintageFuture_CD

[収録曲]

01. Loop(初めと終り)

02. 青い鳥飛んだ

03. 僕ら、バラバラ

04. Isolation

05. The River

06. Moment & Eternity(刹那と永遠)

07. Play ▶ 再生

08. Head’s Talking

09. サナギの世界

10. STAY, STAY, STAY

11. Windowpane

12. #105remix *

13. 20200102 *

14. Instant House *

15. Breath *

* CD Bonus Tracks

■ 2024年11月11日(月)発売

■ 2024年11月11日(月)発売

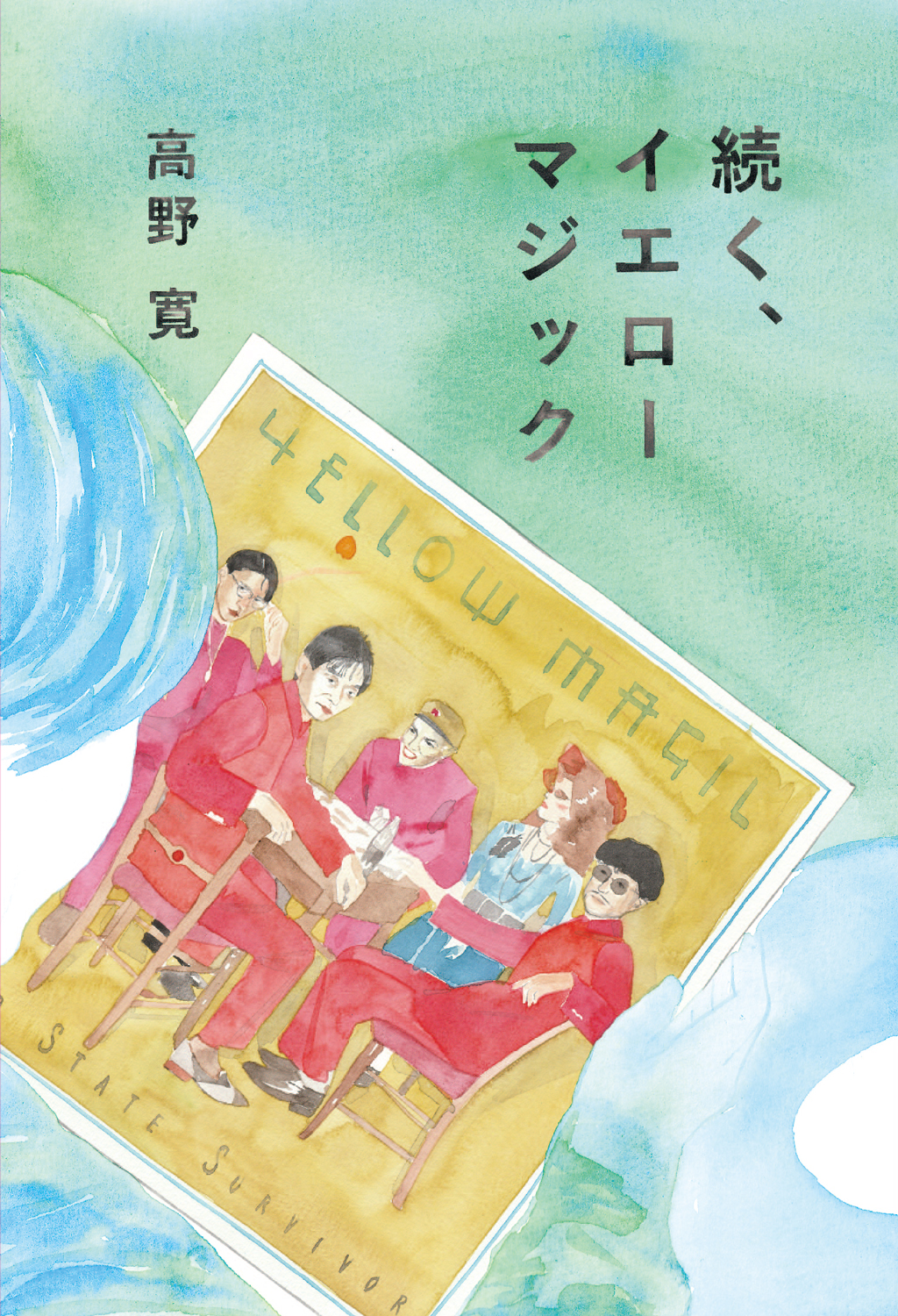

高野 寛

『続く、イエローマジック』

ミルブックス | 四六判 | 256頁 | 1,300円 + 税

ISBN978-4-910215-20-4

[内容]

YMOとの邂逅|未来の音楽「YMO」との衝撃の出会い

憧れを追いかけて|高橋幸宏さん、ムーンライダーズ主宰のオーディションに合格

プロの洗礼|高橋幸宏さんプロデュースでプロデビュー

虹の都へ|憧れのトッド・ラングレンとのレコーディング

この声は小さすぎて|ヒット曲が生まれた喜びと葛藤

渋谷系前夜|フリッパーズ・ギター、オリジナル・ラブとの交流

新たな世界への旅立ち|坂本龍一さんと世界を旅したワールドツアー

教育テレビという遊び場で|伝説のテレビ番組『土曜ソリトンSIDE−B』

初めての一人旅|新たな挑戦、弾き語りツアー

初めてのバンド|ナタリーワイズと9・11の衝動

サヨナラから|名曲『サヨナラCOLOR』誕生秘話とハナレグミ

ボス|忌野清志郎さんとの友好と別れ

イエローマジック、再び|細野晴臣さんの知られざる音楽活動期

聖地・ハイドパーク|シンガー・小坂忠さんから学んだこと

MIYAとブラジルと仲間たち|宮沢和史さんと仲間たちとの音楽世界旅

HASとHASYMOとYMO|YMOと同じステージに立った忘れられない日

蛹のままで|大人のバンド「pupa」の楽しい記憶

復活と変身|バンマスとして参加した星野源さん復活武道館ライブ

教えて、学んで|教え子であり同志である中村佳穂さんとの出会い

四度目のブラジル|夢が叶ったブラジルでのレコーディング

ワールド・ハピネス|ミュージシャン「のん」デビューの裏側

イエロー・マジック・チルドレン・コンサート|YMOの遺伝子を繋ぐコンサート

ステイ・ステイ・ステイ|コロナ禍の葛藤と格闘

続く、イエローマジック|高橋幸宏さん記念コンサート、そして大切な二人との別れ

ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン|デビュー35周年を迎えて