そもそも、“真実”とは

取材・文 | 久保田千史 | 2020年1月

Photo ©2018 Fox Vice Films Holdings, LLC and VICE Media LLC

――“ブラックメタルの映画”というよりも、“映画”として観て、いかがでしたか?

「僕はものすごくおもしろかったです。SNSを見ていると散々酷評されていて、特にブラックメタルの関係者が怒っているという印象があって、いったいどんな内容なのかな?そんなにヒドく捻じ曲げられた作品なのかな?って思っていたんですけど、観てみたら非常におもしろかった。ただ、僕の場合は完全に“ブラックメタル”の視点でしか観ざるを得なかったんですけどね。実際にリアルタイムであれを体験しているので。当然、ある程度の脚色があるのはたしかです。例えば、最後にEuronymousが殺されて、世界のニュースで報道されるシーン、日本も出てくるじゃないですか」

――あれはあり得ないです(笑)。

「うん。当然あるわけない。当時日本で知っていたのは極一部で、たぶん10人くらいだったんじゃないかな。ああいう脚色は当然あるでしょうし、そもそもVargとEuronymousの2人だけのシーンなんて、誰もわかりようがないわけですから。でも、基本的に流れは合っていると思うし、細かいところにもすごく拘っていると思いました」

――登場人物が着ているTシャツとか、すごいですよね。

「そうそう。Tシャツが一番びっくりして。最初にMAYHEMがリハーサルをしているシーンで、EuronymousがCRYPTIC SLAUGHTERのTシャツを着ているんですよね。ブラックメタルとは対極にあるようなバンドのTシャツを着ていて。着ていたのは本当の話で、写真も残されているんだよね。ところが、Deadが加入してバンドがどんどんイーヴルになってゆくと、TシャツがVENOMやBATHORY、BLASPHEMYになったり。メタルが好きじゃない人からしたら全く意味がわからないだろうけど……。あとすごく印象に残ったのが、Vargが初めてEuronymousのレコード屋に来て、SODOMの『In The Sign Of Evil』をかけるでしょう?」

――はい。Vargのイキった感じを象徴するようなシーンでしたね(笑)。

「でもね、あれの意味って、当時を知らないとなかなかわからないと思うんですよ。今だったら別に、あのアルバムが好きだって言っても、そうだよね、かっこいいよね、っていう話になると思うんですけど、1990年代初頭にあんなの聴いていた人なんていないんですよ。みんなデスメタルとかグラインドコアのほうが好きだったから。MORBID ANGELであるとか、NAPALM DEATHであるとか、Earacheから出ている作品をみんなが追い求めていて、VENOMやBATHORYはもちろん、ましてやSODOMなんて時代遅れの極致で、聴いてる人なんて本当にいなかったんです。そこで“SODOMを聴かせろ”って言うのは、“こいつわかってるな”って思わせるシーンなんですけど、そういうのは2020年の今となっては、ちょっとわかり辛いかな?って感じました。特に若い人にはね。SODOMなんて好きに決まってるじゃん!ってなるんじゃないかな。そういうところも含めて、すごく良くできていると思いました。それでもやっぱり、いろいろなところに気になる部分はあって。VargがSCORPIONSのパッチをつけているシーンがあるでしょう?」

――Euronymousが指差して下に見てくるシーンですよね。

「あれ、本当なのかなあ?って思って知り合いに聞いてみたら、実際はMÖTLEY CRÜEのパッチだったんだけど、Vince Neil(*)からNGが出てSCORPIONSになったらしくて」

* 実際はNikki Sixxだったそうです。

――へえ~(笑)。

「着ているTシャツとか、細かいシーンも全部許可を取ったらしいので、それだけにどうしても使えなかったシーンもあると思いますね。パッチのシーンはフィクションなんでしょうけど」

――そうですね。祖のひとりであるTom G. Warriorさん(HELLHAMMER, CELTIC FROST, TRIPTYKON)はSCORPIONS好きだったりしますし、なんとなく、ブラックメタルにおけるちょっとした矛盾のシーンとして作られているような気がしていました。

「SCORPIONSって、ヨーロッパだと捉えかたが少し違う気がするんですよね。僕らはどうしても1970年代のSCORPIONSをイメージしがちなんですけど、ヨーロッパでは80年代のMTVの頃のポップな印象がすごく強いみたいなんです。何万人クラスの大きいフェスに行くと、特にそう思います。大きいフェスだと、メタル・ファンじゃないお客さんもたくさん来るんですよ。フェスを楽しむために」

――お祭みたいな。

「うん。だからJUDAS PRIESTが出てきてもポカ~ンとして観てるお客さんが半分くらいいたりするんですけど、SCORPIONSが出てくると大合唱になるんですよ。SCORPIONSって、硬派なメタル・ファンではない、一般の音楽ファンでも誰でも曲を知っているんだな~って思うんですよね」

――そうなんですね……。

「もちろんMTV全盛期にヒットした曲ですけどね。70年代のメドレーなんかやっても全然ウケない。そういう意味で、あのシーンにSCORPIONSを使うというのは、日本人の感覚とはちょっと違うかもしれませんね」

――あのシーンでのVargはナード少年という感じですけど、実際はどうだったんでしょうね。

「う~ん、そこまではちょっとわからないですけどね。少なくとも、もともとSCORPIONSが好きだった、みたいな話は聞いたことがないです。Chirstianていう本名をすごく嫌がっていたっていうのは当時から聞いていました。映画の人物描写について批判をしている人も多かったみたいですね。Euronymousがすごく生身の人間で、どんどん過激になってゆく状況に違和感を感じていたというか、ちょっとビビってるっぽく描かれていますけど、あれはたぶんね、本当にそういう感じだったんじゃないかな?っていう気がするんですよね……」

――監督はもともとDeadさんと交流があったそうで、それもあって登場人物をフツーの男の子として描くのを目標にしていたみたいですね。「Fast As A Shark」聴いて、ビール飲んで、ウェ~~イ!みたいなシーンもあったり。

「アイドル視しているというか、ある意味で人間的に捉えていない人たちが、ああ描かれるのに嫌悪感を感じたのかもしれないけど、僕は実際あんなだったんじゃないかな?っていう気がします」

――けっこう裕福だったんだなあ、って思ったりもしました。

「ある程度裕福だったのは本当ですね。Euronymousがお父さんとお母さんからお金をもらってレコード屋をやっていたのも本当ですし」

――映画に対する批判は、ブラックメタル・ファンが夢を壊されて怒ってるだけなんじゃないか?っていう気がします。

「それはあると思います。Euronymousがなかなか犯罪に手を染めなかったというのも、本当の話だろうし。Deadの死体を見つけたEuronymousが果たしてどんなリアクションを取ったのか?という部分はやっぱり、わからないですけど、僕は当時、映画で描かれている通りの内容の手紙をもらったんですよ。当時はインターネットが普及していなかったから、手紙や電話でやり取りしていて。自分のバンドのデモテープをDeadに送ったら、返事を書いてくれたのはEuronymousだったんです。それが初めてEuronymousからもらった手紙だったんですけど、“Deadはもう自殺しちゃったよ、頭を撃ち抜いた”って書いてありました。“死体を見つけたときに、俺が一番にやったのは、使い捨てカメラを買いに行って写真を撮ることだった”って。でも当時は、本当に写真を撮ったのかどうかはわからなくて、当然公開もされなかったから、ちょっと盛ってるのかな?なんて思ってたんですけど、3~4年後に例のブートレグが出て、あの話は本当だったんだなあ、って思いました。Deadの骨の破片でネックレスを作ったということもEuronymousは言っていたんですけど、映画の中では鳥の骨だったということになっていますよね。そのあたりも、実際はどうだったのか……」

――監督はある種、青春物語として成立させているので、鳥の骨のほうがフィクションということも考えられますしね。川嶋さんは、Euronymousさんが本当にDeadさんの死体を撮影していたと知ったとき、どんな気持ちでした?

「やっぱりびっくりしましたよ。Vargからも“自分は教会を焼いてる、だからおまえも日本の教会を焼け”みたいな手紙が来るんだけど、本当かどうかわからない。確かめようもないから。焼けた教会の写真がフライヤーに使われていても、ジオラマなんじゃないか?って思ったり。Euronymousと電話で話していても、“犯罪の話はしないでくれ、ICPOが盗聴しているかもしれないから”って言うんですけど、どこまでが本当なんだろうな?って思っているところはありました。だから、外から一歩引いて見ているところがあって、エキサイティングというか、あまりに非日常的な言動がおもしろいな、って感じていましたね。あと僕が思ったのは、“教会を焼いている”って、僕にまで自慢してきているわけですよ。たぶん日本だったら、“放火しているんだ!”って自慢して回っている奴が捕まらずにいるなんて、考えられないじゃないですか。それもあってね、そんなこと本当にあるのかな?って不思議に思っていました」

――映画でも、Faustさん(EMPEROR)が全く捕まらない描写がありましたよね。僕は、ノルウェイにおける人と人との距離感が顕われているのかな?って思いました。ある種、誰もが孤立しているというか。

「まあね……日本ではあまり考えられない。Bård Faustが人を殺していたことは、Inner Circleのみんなは知っていたっていう話ですしね。そういうのも、やっぱり当時100%は信じ切れずにいました。後々、全部本当だったんだな、って知るわけですけど」

――当時は半ばフィクションとして受け止めている感じだったのでしょうか。

「そうですね」

――それが実際に行われていると知って、不気味に感じたりしませんでしたか?

「あまり不気味とは思いませんでした。僕も若かったですからね。Euronymousが死んだって聞いたときは、やっぱりショックでしたけど……。祖母や祖父を亡くしたことはあったけど、自分と同年代の、知っている人間を亡くすのは初めての経験だったので……。Euronymousに直接会ったことはなかったんですけど、電話で何度も話していたし、殺される3日前にも話していましたから」

――3日前ですか……。

「だから、死んだって知ったときはものすごく衝撃を受けました。悲しかったですよ……。そんなことになるなんて、全く思っていなかったので。最後に電話したのが8月7日なんですけど、SIGHの1stアルバムのレコーディングが3月に済んでいて、いつアルバムをリリースするの?っていう状況だったんです。映画でも描かれていましたけど、Euronymousはお金がなかったんでしょうね、5ヶ月経ってもなかなか出ない。それで、どうなってるの?みたいな電話をして。そのときに、“刑務所に行くかもしれないから、そうなったら業務が滞ってリリースがちょっと遅れそう”って言っていたんですよ。それもいろんな説があって、よくわからないんですけどね。バーで喧嘩をして、割れた瓶で誰かを刺した、とか。とにかく声のトーンがすごく暗くて。それで、困ったな、そんなことになったら、せっかくアルバム録ったのに、どうなっちゃうんだろう?って思っていたんです。その後、何日か経って、EMPERORのSamothから手紙が届いたんですよ。当時Samothも普通に手紙のやり取りをしていたから、何も不思議には思わずに開封したら、“アルバムを聴かせてもらった、とても素晴らしい内容だ。でも、新しいレーベルを探さないといけないよ。Euronymousが殺されたから”って書いてあって。8月20日に受け取ったから、SamothはEuronymousが亡くなってすぐに手紙を書いてくれたんでしょうね。びっくりして、当然Euronymousのアパートに電話をして、電話番号を知っている奴が何人かいたから、Hellhammerの家にも電話したけど、なかなか繋がらない。MAYHEMの2ndギタリストのSnorre Ruchの家にも電話したら、若い女の人が出て“当分戻りません”って言われて。当時は知らなかったけど、彼はもう捕まっていたんでしょうね、そのときには。電話に出たのが身内なのか、警察官なのかはわからないです。僕と話した3日後の8月10日にEuronymousが殺されたことはわかったんですけど、誰が殺したかなんて全くわからない。誰に聞いても、いろんな説がありましたね。対立していたスウェーデンのブラックメタル・バンドの絡みじゃないか?とか。でも、Vargが犯人じゃないか?っていう話は出なかったんですよね。これまで、いろんなノルウェイのバンド、それこそEMPEROR、IMMORTALとかにインタビューしましたけど、やっぱり最初にVargだって思った人はいなかった。みんなTVのニュースを観てびっくりしたみたいですね。だから当時は怖かったらしいですよ。犯人がわからなかったから、次は自分が狙われるんじゃないか?って。本当に異様な雰囲気だったみたいです」

――でも、なぜそこまでエスカレートしてしまったのか?というのは、物語として作られていても、いまいち掴みきれかったですね。

「うん、そこもやっぱりいろんな説がありますよね。最初Euronymousは、僕にBURZUMをめちゃめちゃ推していたんですよ。“素晴らしいからぜひ聴いてみてくれ”って絶賛していて。それで紹介してもらって、Vargともやり取りをするようになったんですけど、Euronymousがあるときを境にむちゃくちゃVargの悪口を言い出したんですよ。“Vargのこと好きな奴なんて誰もいない”みたいな。結局真相はわからなかったんだけれども、映画にも出てくるように、Vargが新聞社にあることないことペラペラ喋っちゃったことでHelveteに連日マスコミが押しかけるようになって、Euronymousのお父さんが“もうお店に資金は出せない”怒ってたんですよね。それでEuronymousがお店を閉めるハメになったのは本当のことです。他にもEuronymousがBURZUMのアルバムの売上を払わなかったとか、女性関係、ガールフレンドの取り合いがあったとか言われていて。でもね、僕はSnorre Ruchに面会しに行ったことがあるんですよ。捕まった翌年くらいかな。Faustと同じ刑務所に入っていて。そのときに、やっぱり気になって、Vargはなんで殺したんだろう?って聞いたら、“何もない”って言うんです。“Faustが殺人を犯して一目置かれるようになったから、自分はもっと悪いことをするしかないってVargは思ったんだ”って“共犯者”のSnorreは思っているみたいでした。“自分が一番悪いってことを証明したかっただけだ”って」

――う~ん、そうなると本当に、イキった若者が無軌道になっていったというだけの話になりますよね……。

「まあ、Vargの心の内なんてわかりようがないし、全部が複合的な要因になったのかもしれない。Snorre自身は何も知らずに“とりあえず車を運転しろ”って言われて、ただついて行っただけだと主張していて、Vargも裁判ではそう証言したんだろうけど、一緒に住んでいてね、恐らくは一番近くにいただろうから、何かが起こるだろうっていうことは、ある程度予想できていたんじゃないかな?っていう気はする。そういう人物が、“何もない”。そう言っていましたけどね」

――やっぱりモヤモヤが深まりますね……。

「うん……だから、映画についてね、不正確なシーンが多いって言う人はいるんだけど、“正確”なことなんて、わかりようがない。特に人の心の内なんてね。そういう批判はすごく的外れだなあ、と僕は思います」

――とてもパーソナルな事柄なので、詮索するのもナニなのですが、仮に女性関係でのいざこざだとしたら、映画ではSky Ferreiraさんが演じているEuronymousのガールフレンドだったのかもしれないですよね。“Ann-Marit”という役名ですが、SIGHの1stアルバムでカヴァー・アートを手がけていらっしゃるAnne Marit Brendenさんというかたと同一人物なのでしょうか。すごく気になってしまって。

「えっ?どうなんだろう……違うと思うんだけど……」

――『Scorn Defeat』のバックインレイに、“Cover: Anne Marit Brenden”ってクレジットされています。

「『Scorn Defeat』ってやっぱり、あの殺人事件の影響を受けているんです。最初は、Jannicke(Wiise-Hansen)っていう、彫師の女性が描いてくれる予定だったんですよ。BURZUMの1stのカヴァーを描いた人ですね。今もベルゲンで彫師をやっていて、先日も会ったばかりです。でも、Snorreに“合わないからやめろ”って言われて。好みの問題だと思うんですけど。代わりにSnorreが描いてくれることになっていて、ラフスケッチみたいな、下絵はもらった記憶があるんですけど、完成したものは見たことがないんですよね。当時はデジタルじゃないから、Snorreが描いたオリジナルの絵をEuronymousが持っていたはずなんですけど、まあ当然、事件現場になっちゃったから、もうどこにあるのかわからないんです。警察が持って行っちゃったかもしれないし、もしかしたら血まみれになっちゃったのかもしれない。結局、本来のジャケットの予定は失われてしまいました。Euronymousが亡くなった後、Deathlike Silence Productionsをノルウェイの別のディストリビューション会社が引き継ぐことになって」

――Voices Of Wonderですね。

「そうそう。それでアートワークどうしよう?って相談する中で、僕が言ったのか、VoW側が言ったのか、記憶が定かではないんですけど、とりあえず日本ぽいものにしようという話になったんです。水木しげる先生の絵を例に挙げて、これが日本の地獄のイメージですよ、って伝えたら、それをほぼトレースしたような絵が返ってきたんですよね。ちょっとふざけんなよ、これトレーシングペーパーでなぞっただろ!こんなの出したら怒られるよ、って言ったんですけど、“いやいや、殺人事件もあって、リリースをこれ以上遅らせたくないから、これでいかせてくれ”って言われちゃって。それがいわゆる“水木しげるジャケ”の1stです。ところが、あれで出してみたらあまりに評判が悪かったので、今度は自分たちで写真を撮って、加工して作ったんです。それが2ndプレスのアートワークになりました」

――いわゆる“日本刀ジャケ”ですね。でも、僕が初めて買った『Scorn Defeat』は日本刀なんですけど、そちらにも“Cover: Anne Marit Brenden”とクレジットされていて、よくわからないんですよね……。

「それはおかしいなあ。写真は僕らで作ったんですよ」

――事件の余波でいろいろバタバタになってしまっていたのかもしれないですね。

「でも、もしかしたら、水木しげるの絵をトレースしてくれたのがAnne Maritさんなのかもしれないね。それ、僕もちょっと調べてみます。あの絵を描いたのは水木しげる先生としか思っていないから(笑)、それ以上のことは何も考えていなかった。そうですか……Euronymousのガールフレンド……もしかしたら、そうだったのかもしれないなあ……」

――いえいえ、あくまで名前が同じというだけで僕が推測しているに過ぎないので……。“Anne Marit”ってノルウェイではポピュラーな名前みたいですし。でも、そういうことも有耶無耶になってしまうくらい、当時は混乱していたということですよね。

「そうですね……」

――映画には、他にも実在する人物の役柄がけっこう唐突に登場しますよね。

「Metallion(Slayer Magazine | Head Not Found)とかね」

――Metallionさんはアンダーグラウンド・メタルについて少し知らないと、完全に誰だかわからないかもしれないですね(笑)。そっくりでしたけど。

「そっくりでしたよ!最初はあれっ?本人?って思いましたもん。僕らは見た瞬間にMetallionだ!って思うけど、極一部の人じゃないですか?ノルウェイの人たちはわかるでしょうけど」

――Attila Csiharさん(TORMENTOR, MAYHEM)役をAttilaさんの実の息子さんが演じているのもおもしろかったです。

「髪型とかそっくりだったよね(笑)」

――Fenrizさん(DARKTHRONE)とかも登場しますけど、あまり活躍はしていなかったですね。

「うん。少ししか出てきませんでしたね。基本的にはDARKTHRONE絡みはあまり犯罪には関わっていないから、物語としてはああいう配役にならざるを得ないと思います。Ihsahn(EMPEROR)とかもね」

――バンドもMAYHEMを中心にあれこれ登場しますが、川嶋さんは当時、続々現われるバンドについてどう感じていましたか?

「おもしろかったですね。本当にいろんなバンドが出てきてたけど、BURZUMもEMPERORも、ENSLAVED、IMMORTAL、ULVERも、それぞれに新しいものを持っていて、そういう意味でも、すごくエキサイティングでした」

――SIGHは、そういった当時のブラックメタル勢から、音楽的には影響を受けたのでしょうか。

「90年代以降はあまり影響を受けていないですね。僕は80年代のスラッシュメタルで育ったので、やっぱりVENOM、BATHORY、CELTIC FROST。あのへんです」

――映画の中ではVargが常にBATHORYのTシャツを着ていますけど、90sブラックメタルの勃興において、BATHORYってどんな存在だったのでしょう。

「音的には、90sブラックメタルの完全なるプロトタイプですからね、“ブラックメタル”という言葉を作ったのはVENOMだけど、90年代のノルウェイで音のお手本になったのはBATHORYが1987年に出した『Under The Sign Of The Black Mark』ですから。ギターのトーンであるとか、デスメタルとは対照的な高いスクリーム系のヴォーカルであるとか、キーボードを入れるとかね。『Under The Sign Of The Black Mark』が正に、プロトタイプというかひとつの完成形を提示したものだったんです。でも、『Under The Sign Of The Black Mark』のリリースから、ノルウェイのブラックメタルが盛り上がった91~92年くらいまでに、4年もブランクがあるわけです。だから、BATHORYの3rdがシーンにものすごい衝撃を与えてフォロワーが出てきたっていうことではないんですよね。87年は、もうNAPALM DEATHが出てきて、DEATHもデビューしていて、86年に『Master Of Puppets』や『Reign In Blood』が出てピークを迎えたスラッシュメタルがダメになってゆく最初の時期だったんです。エクストリーム・メタルがスラッシュメタルだけじゃなくなって、枝分かれしてゆくターニングポイント。先鋭的な音楽が好きな人はやっぱり、NAPALM DEATHとかにショックを受けていました。その中でBATHORYを気にしていた人って、ほとんどいなかった。今でこそBATHORYはブラックメタルって言われてるけど、当時はスラッシュメタルの文脈で語られていたバンドでしたから。僕は『Under The Sign Of The Black Mark』が大好きで、高校に通う間、本当に毎日聴いていたんですけど、それでもやっぱり、新しいものというよりは、スラッシュメタルの中のお気に入りの1枚として聴いていたんですよね。それが4年後に、ノルウェイで、新しいジャンルとして飛び出して。デスメタル / グラインドコアのブームを挟んで、1周して90年代に現れるという、ちょっと不思議な感じ」

――デスメタル / グラインドコアへのカウンターとして祀り上げたみたいなところもあるんでしょうか。

「それはあるでしょうね。『Under The Sign Of The Black Mark』後のBATHORYは、今で言うヴァイキングメタル化して、ちょっと違う方向へ行き始めていましたし、デスメタル / グラインドコアの時代にBATHORYやVENOMのTシャツを着るっていうのは、まあ、ある意味とんでもない行為だったんです。そんな奴誰もいなかったから。日本でも、VENOMのTシャツなんか見つからなかったんですよ。誰も買わないから、日本では売ってない(笑)。そういうバンドを急に祀り上げたっていうのは、着眼点として、ものすごく新しかった。僕自身も、90年代に入ってからのデスメタル / グラインドコアにはちょっとついていけないというか、違和感を感じていて。そういうことを感じていそうな人が、日本にはABIGAILの鈴木くん(Yasuyuki Suzuki | BARBATOS, TIGER JUNKIES)しかいなかったから」

――(笑)。

「いやいや、本当に。彼1人だけ。それ以外の人たちは全員、チューニングを何音下げたとか、ブラストビートがどうのっていう話しかしていなくて」

――たしかに、以前HELLCHILDの取材をさせていただいたとき、Ritual RecordsのJumboさんは「川嶋くんは辛い思いをした時代だったのかもしれない」っておっしゃっていました。

「う~ん……、20歳も過ぎて、ちょっと歳を取ってきたのかな?新しい音楽について行けなくなったのかな……って、すごく思っていましたね……。まあでも、あの頃はディスクユニオンに行けばスラッシュメタルのレコードなんて全部100円で買えたんで、良い時代でもあったんですよ(笑)。誰も買わないから本当に安くて、買い漁りましたけどね。それくらいスラッシュメタルは誰も聴いていなかった。完全に終わった音楽だったんです。そういうときに、Euronymousから“やっぱりVENOM、BATHORY、HELLHAMMER、SODOMだ!”っていう手紙をもらって、マジか!って思って(笑)。日本からずっと離れたノルウェイに同じように考えている人がいるんだ、しかもだんだん大きな勢力になりつつあるんだ、っていうのが、ものすごくおもしろかった」

――Euronymousさんから見ても、仲間だと思ったのかもしれないですね。映画でも、Helveteの奥に地図が貼ってあって、「世界中のイーヴルなバンドと連絡を取り合ってる」って言うシーンがあったじゃないですか。あの中にSIGHが入っていると思うと、なんだかすごいですよね。

「Euronymousは、辺境国のバンドがすごく好きだったんですよ。それこそ南米とか」

――SARCÓFAGOですね。

「そうそう。あと東欧ね。当然TORMENTORがそうだし」

――MORBIDはスウェーデンですけど、EuronymousさんとDeadさんもやっぱり、そういう交流を経て出会ったのでしょうか。

「どうなんでしょうね。MAYHEMがあの路線になったのは、むしろMORBID、というよりDeadの影響だっていう説がありますからね。むしろMORBIDが影響を与えていたんじゃないかな?っていう気がしますけど」

――川嶋さんは、SIGHの方向性を決定付けたきっかけって、何かありましたか?

「SLAYERですね。1990年の12月にSLAYERの初来日があったんですけど、それにものすごく感動して。89年にMORBID ANGELの『Altars Of Madness』が出て、90年はすでに世がデスメタルに染まった頃だったし、SLAYERはもう『Seasons In The Abyss』の後だから、どうせ“South Of Heaven”とか“Seasons In The Abyss”とか遅い曲ばかりやるんだろ?と思って観に行ったら、初期の曲を連発して、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。本当に感動して。それでやっぱりスラッシュのほうがかっこいいな、っていう確信を深めました。たしかにブラストビートは速いけど、疾走感はSLAYERのほうが上だぞ、って。そう思って作った音源を、知り得る限りの全世界のレコード・レーベルに送ったんですけど……Euronymous以外からは反応がなかったわけです。みんなデスメタルにしか興味がない」

――具体的に、どんなレーベルに送ったかも教えていただけますか?

「全部ですよ、思いつくところは全部。Earacheや、当時はまだ小さかったNuclear Blastとかも含め。まあ、当時は今ほどレーベルの数も多くはなかったですけどね。20~30くらい」

――南米にも送ったりしましたか?Cogumeloとか。

「Cogumeloには送らなかったかな。当時、南米はほとんどレーベルがなかったと思いますよ。しかもCogumeloは当時、ブラジルのバンドしか出していなかったと思う」

――しかし、そこまでスラッシュメタルが虐げられていた時代だったとは……。今ではそういう分断、想像できないですけどね。

「うん。まあ、特殊な時代だったんだと思う。今はスラッシュもデスもブラックもドゥームも共存していて、それがあたりまえですもんね。80年代から90年代ってそうじゃなくて、完全に上書きをしてゆく感じだったんですよ。デスメタルが出てきたら、スラッシュからデスに鞍替えするバンドや解散しちゃうバンドばかりになって。あとはグルーヴメタルになったり。スラッシュメタルなんてやっていると、ディールが取れないから。ブラックメタルが出てきてからもそう。デスメタルをやっていたバンドが大量にブラックメタルに鞍替えをしたわけ。でもそれ以降は、それほど大きいムーヴメントって起きていないと思う。ブラックメタルが盛り上がったことで復権したスラッシュメタル、消滅することなく生き永らえたデスメタルが共存して、ジャンルがマイナーチェンジを繰り返してる。つまり80~90年代のエクストリーム・メタルはリアルタイムの音楽だった、伝統芸能になっていなかったということなんでしょうね。もうたぶん起こり得ない、あのときだけの現象だったんだと思います」

――でもブラックメタルって、あまり回顧主義という感じでもないですよね。

「回顧主義でありつつも、音楽的にはやっぱり新しかったんですよ。スウェーデンのデスメタル・バンドを“ライフ”メタル・バンドだって揶揄しつつも、明らかにデスメタルを通過した上でのものなんですよね。例えばブラストビートなんかそうだし、やっぱりデスメタルを通過した上でスラッシュメタルを振り返ってできたのがブラックメタルなんだと思います」

――その“ライフメタル”に象徴される、ノルウェイ勢のスウェーデン嫌悪って、何が発端だったんでしょうか。

「ある程度は戦略的に言っている部分もあったと思うんでけど、嫉妬でしょうね。もともとノルウェイとスウェーデンって、言語は違っても話が通じるくらい近くて、みんな仲が良かったんですよ。それが突然、スウェーデン側、まあENTOMBEDを筆頭にデスメタルが大ブレイクして、スウェーデンの国営TVとかに出たり」

――そんなレベルでのブレイクだったんですね。

「めちゃくちゃ人気あったみたいなんですよね。だから、それまでアンダーグランドの仲間だった友人たちが、急にロックスターになることに対する焦り、嫉妬っていうのは、間違いなくあったでしょう。でも、そこをうまくプロモーションに利用するっていう」

――でも、DISSECTIONとかは交流があったんですよね?

「DISSECTIONて、僕のイメージだと急に出てきたバンドだったんですよね。テープ・トレードをやっている中でも聴いたことがなくて、ある日突然みんなが“DISSECTIONいいよ”って言い出して、“スウェーデンでもDISSECTIONは例外だ”みたいな感じだったんですよ。ノルウェイでは」

――フィンランドはもっと険悪なイメージがあります。IMPALED NAZARENEなんかはめちゃくちゃ仲悪そうでしたよね?

「こじれていたのは確かで、ノルウェイから夜中にイタ電かけたとか、そういう話もあるんですけど、その理由もいろんな説があるんですよね。Euronymousは、“やっぱりブラックメタルは美しくなければならない”って言っていたんです。それはノルウェイのバンド、例えばEMPERORなんかを見れば、まあMAYHEMの『De Mysteriis Dom Sathanas』もそうですけど、たしかに荘厳な美しさがあるじゃないですか。そういう中では、IMPALED NAZARENEとか、BEHERITみたいなのは、まあ、Euronymousの美学には適わなかったんでしょうね」

――映画では、EuronymousがBLASPHEMYのTシャツを着ているシーンがありますよね。

「うん。BLASPHEMYも、デモはすごくBATHORYっぽかったけど、1stアルバムはモロにグラインドコアだから……EuronymousがBLASPHEMYをどう思っていたのか、わからないんですよね……」

――店番のシーンでは、SADISTIC EXECUTIONのTシャツも着ていましたよね?

「着てましたね。EuronymousはSADISTIC EXECUTION大好きだったんですよ。SADISTIC EXECUTIONもかなりグラインド寄りのバンドなんだけど……当時ノルウェイ勢がやたら推していて、あのロングスリーヴを着るのがひとつのステイタスみたいになっていたんですよ。僕も買いました。みんな着てるから欲しいなって思って。音的には全然好きじゃなかったんですけど(笑)。あれは不思議なバンドでしたねえ」

――“Anti-Mosh”って標語がありますけど、Helveteには“MOSH”品番のEarache作品が置いてあったりもするわけで。映画の店内シーンでも、ちらちら映りますよね。

「それはね、どこまで本気だったのかわからないですけど、当時Euronymousは“バンドをやるにも金が必要だから、バカから金を搾り取ってやるんだ”って言ってましたけど」

――(笑)。

「でもね、あるとき、Euronymousが“今度MORBID ANGELのTシャツを作るんだ”って言い出したことがあったんですよ。映画ではVargが“MORBID ANGELなんか聴いてるポーザー”みたいなことを言うシーンがありましたけど、僕は当時、MORBID ANGELとかDEICIDEは大好きだったんです。革新的ではあるけど、やっぱり80年代のイーヴルなスラッシュの延長線上にあるのが感じられたから。だから、MORBID ANGELのTシャツの話は、ふぅ~ん、ってなんとなく聞いてたんですけど、それがバカから金を搾り取る話の一環なのか、MORBID ANGELが好きなのか、今となっては聞いておけばよかったな。結局は作らなかったと思うんですけど、そういうプランがあったんですよね」

――やっぱり、実際に思っていることと、プロモーションとして言っていることの矛盾をいろいろ持ち越して、一連の出来事も起こっているような気がしますね。

「それは明らかにある。さっきCRYPTIC SLAUGHTERのTシャツの話をしましたけど、『Deathcrush』なんかはハードコアからの影響がモロに出てるんですよね。だから絶対好きだったはずなんですよ。みんな。だけど“No Core”って言っちゃう」

――僕は、CELTIC FROSTについてもけっこう不思議に思っていて。HELLHAMMERはわかるんですけど、CELTIC FROSTのヘヴィネスはブラックメタルにおけるダウンチューン嫌悪と矛盾する気がして。

「まあね、VENOMも1音半下げてますしね。ただやっぱり、デスメタルのダウンチューニングは僕もやり過ぎだと思っていましたからね。3音半とか。それこそデロデロの弦で。誰が一番下げてるかの競争みたいな。何がしたいんだ?って思うところがけっこうあったので」

――ブラックメタルのVENOM、BATHORY回帰というのは、演奏のし易さという面でもデスメタルに対するカウンターたり得たのでしょうか。

「間違いなく演奏はし易いですよね。デスメタルはテクニカルな方向になっていたから、エクストリーム・メタルっていうのはそういうことじゃない、音質は悪いからいいんだ、演奏もバラバラだからいいんだ、っていうのは、Euronymousは明らかに意識していたと思います。映画でもVargがヘッドフォンで録音するシーンがありましたけど、BATHORYのショボさ、VENOMのショボさを意図的に作り出していたんですよね。DARKTHRONEがわざと小さいアンプを使って録音したりとか。そういう80年代的なショボさが良いっていうのは、今でこそあたりまえだけど、新しい発想だったんです。当時はスウェーデンのSunlight Studioとか、フロリダのMorrisound Studioとか、デスメタルのハイファイ化がどんどん進んで、音質が画一的になって、みんながどうやったらMorrisoundみたいな音になるんだ?って言っているような時代だったわけですよ。その中で、チューニングは下げない、音は悪い、っていうのは新しかった」

――川嶋さんご自身は、音質についてどう考えていらっしゃったんですか?

「それが僕は全然わからなくて。今でもね、音質の良い悪いって全然わからない。そもそも育ったのが80年代だし、VENOMやBATHORYを音質悪いな~!って思って聴いていたわけでもないので、わりとどうでもよかった。テープ・トレードもやっていたし、それこそ観客がラジカセで録ったライヴ音源なんかを聴いてるような生活をしていたから、今でも音質は全然気にならないですね。ただ、演奏がバラバラだからこそのかっこよさはあると思っていて、例えばKREATORの『Pleasure To Kill』とかって、きっとあれ、かっちり揃えたらあんな疾走感出ないでしょうから。そういうマジックはあると思う」

――エラーが良い方向に働くという。

「そうそう」

――SIGHは『Gallows Gallery』のときに、ダブの要素を導入していらっしゃいましたよね。

「はい」

――レゲエ / ダブって、けっこうワンマイクで録ったりしますよね。レゲエのファンはドーナツ盤にわざわざホコリをかけて聴く、みたいな都市伝説めいた話があったり。なんとなく、そういうところがブラックメタルの質感に近い気がしていて。共通点を意識していらっしゃるのかと思っていたんです。

「ああ、なるほどね。でも意識しているということはあまりないです。でもまあ、ジャマイカでアメリカのラジオを聴くには電波が悪くて、波打って聴こえたからああいうリズムになったっていう、レゲエ誕生の一説もありますからね。本当かどうかわからないですけど(笑)」

――そうですね(笑)。そういう話も、当時ならではのマジックだと思います。

「うん。今でもヴィンテージ機材を使えば再現できるのかもしれないけど、さらに新しく、さらに高音質にするにはどうしたらいいか?っていう時代に、過去の悪い音を提示したっていうのがブラックメタルのおもしろいところだったんです。そういう興奮はもう、ちょっと再現できないでしょうね」

――SIGHは、ダブもそのひとつですが、ロウなヘヴィメタルをベーシックにしながらも、常にメタルのイメージからはかけ離れた要素が散りばめられているように思います。今も、“ブラックメタル”をやっているという感覚はあるのでしょうか。

「僕自身は、特にブラックメタルをやっているとは思わないんですけど、じゃあ何か?って言われたらブラックメタルでしかない気がするんです。ブラックメタルって逆に、なんでもあるじゃないですか。それこそALCESTからBLASPHEMYまで、全部ブラックメタルで括られちゃう。そういう意味で、一番近いジャンルはブラックメタルしかない。当然デスメタルじゃないし、スラッシュでもないし。一番便利なのがブラックメタルなのかな」

――ブラックメタルって、そういう意味でも特異ですよね。

「うん。だから僕も、ブラックメタルって何なのか?って聞かれると、よくわからない」

――BEHERITだって、アンビエントになってもやっぱりブラックメタルだな~って思いますもんね。

「そうなんですよ」

――Fenrisさんなんかは普段、ハウスのDJとしても活躍してますし。

「テクノとか好きなんですよね」

――Plastikmanのタトゥ入ってますもんね(笑)。

「でもバンドにはぜんぜん、そういうのを出さないんですよね……」

――だから、思っていることとアウトプットの整合性が全く読めないジャンルだな~って思うこともあります(笑)。

「Euronymousもね、なぜだかわからないけど、ジャーマン・ロックが好きでしたね。その影響だと思うんですけど、周りのみんなもKRAFTWERKが大好きで」

――劇中でも、TANGERINE DREAMの楽曲が使われていますよね。

「TANGERINE DREAMも好きでしたね。Conrad Schnitzlerが『Deathcrush』のイントロを作っていたり」

――あれって、有り物お裾分けじゃなくて、Euronymousさん自身がオファーして作り下ろしたものなんですか?

「そうみたいですよ。“お願いしたら作ってくれた”って言ってました。ジャーマン・ロックのめちゃくちゃなところって、ブラックメタルと繋がる部分があると言えばあるから、わかる気もしますけどね」

――DEAD CAN DANCEなんかも劇中で使われていました。

「当時DEAD CAN DANCEも聴いている人は多かったです。それもなぜだかわからないけど、ブラックメタル界隈でDEAD CAN DANCEは特別な感じでした。あとNick Caveが好きな人も多かった。やっぱり何かあるんだろうなあ。暗さというか」

――耽美的というか。

「うん。当時、“こういう音楽がいいよ”っていう話になると、そのあたりは必ず出てきました」

――そういうお話を聞いていると、フツーに音楽ファン、という感じがします。ブラックメタルは“悪”の側面で語られがちですけど、SADISTIC INTENT的なワルさとは、ずいぶん印象が違うワルさですよね。映画を観ていてもそう思います。もっとナイーヴというか。

「SADISTIC INTENTは本当にワルいらしいですからね……。そうですね、ブラックメタルは、普通の不良というよりは、ちょっとオタクっぽいノリが暴走した部分はあったんじゃないかな?っていう気がしますよね」

――川嶋さん自身、そのオタク心の部分で共鳴したところはありましたか?

「う~ん、あったんでしょうね。ああいう、オカルティックな部分であるとか、アンダーグラウンド過ぎるメタルとかって、当然そういうオタクっぽい部分が絶対あるんでしょうし」

――ブラックメタルのオカルティックな側面については、“本物の”サタニズムだからヤバい、という語り口があります。映画でも描かれていますが、それもプロモーショナルに利用していた節がありますよね。

「うん、そういうところは明らかにありました」

――実際に、当時やり取りをする中で、思想的な部分を感じるところはありましたか?

「う~ん、あのね、やっぱりVargはちょっと本気な感じがしました。実際に教会を焼いていたくらいだし、今でも思想的には影響力がある人だから、あの人は本気だったのかな?という気はしますけど、それ以外の人たちは……。程度の差はありますけどね。例えばIhsahnは絶対そういう人じゃないでしょうし。そもそもサタニズムをどう捉えているかにもよりますけど、まあ、本気ではなかった人が大半なんじゃないかと思いますね」

――でも、思想的な面が受け継がれて、より過激に発展しているわけですよね。

「まあ、僕が思うのは、日本という国にいるとわかり難い部分があるってこと。反キリストと悪魔のありかたって。日本で“悪魔”って言うと、完全に厨二病みたいな、ファンタジーのお話にハマっているような感じがするけど、やっぱり西洋のキリスト教社会って、その行動様式、規範をキリスト教が定めてる。何が善くて、何が悪いっていうことを。例えば日本で、万引きしちゃいけない、って言うときに、そこに神様は出てこないけど、西洋では“汝盗むことなかれ”って聖書に書かれてるから、っていうことになる。道徳的な善悪のバックグラウンドに聖書、神様の存在っていうのがたぶんあるんでしょうね。だから社会への反抗 = キリスト教への反抗、みたいなところはあるんじゃないかな。単純に不良が親に反抗するのと、サタニズムとかアンチ・クリスチャニティっていうのが、わりと直結している気がするんですよね。僕も実際に西洋で暮らしていたわけではないから、きちんとはわからないんだろうけど、いわゆる不良の文化とサタニズムはそんなに遠くないんだと思う」

――そう聞くとやはり、映画でも描かれているような、等身大の部分が見えてきますね。

「そう。親や社会に反抗するのと、神に反抗するのは、たぶん本質的には同じ。お父さん、お母さんが“こういうことをしてはいけません”って言うことの根拠になっているのが神様だから」

――サタニズムが、結局はキリスト教を信仰していることの裏返しであることも繋がっている気がします。

「そうそう。本当にそう」

――では、ナチズム、レイシズムについてはどうでしょう。今ではNSBMみたいなサブカテゴリも台頭しています。

「それは結局、Vargが引き金だと思うんですよね。あいつが言い出したから。あいつ、日本が大好きなんですよ。同盟国だから。レイシスト系のインタビューを読んでみても、“Japan is great”なんて言ってたり。なんにせよ、元凶はやっぱりVargなんだろうな。僕自身は、自分が“日本人であることを誇りに”なんて、全く思わない。そもそも“人種”という概念自体が空想だって主張する人もいるでしょ。だから、肌の色だとか、国籍だとかについて何か言うのはくだらないことだと思う。日本人は良いところもあるけれど、恥ずかしいところもいっぱいあるじゃないですか。素晴らしい人は素晴らしいし、ダメな奴はダメ、っていう差でしかないと思うんですよね。それは決して日本人だからじゃなくて、どの国でも同じなんじゃないかな」

――SIGHは『Heir To Despair』でPhil Anselmoさんをフィーチャーしていましたよね。Anselmoさんのホワイト・パワー発言以降だったので、Anselmoさんに対する見解を示しているように受け止めました。

「う~ん、そういうわけでもないんだけど……。ただ、思うのは、差別の意識は0か100かではないということ。差別的な団体に入ったり、運動したりっていう偏った人は極一部だけど、アメリカの白人は、誰しもが差別の意識を持っている気がするんですよ。例えば、特定の人種を罵るスラングはいっぱいありますけど、普段けっこうみんな冗談で使うんですよね。当人に対しては言わなくても。そういうのを見ていると、普段から積極的に差別はしなくても、何かあったときに差別が出てくるんじゃないかな?って感じます。たぶんね。それは白人だけじゃなくて、僕らの心の中にも絶対あって、自分と違った人々に対する差別がゼロだって言い切れる人っていない気がする。逆に、差別をしている人、まあNSブラックの人もそうだけど、あなた本当に自分の周りの全員、心から好きだって言えるの?結局内輪でもあいつは嫌いだとか言い合ってるんじゃないの?って思うんですよね」

――そうですね、暴力の捌け口になる対象を探しているだけというか……。その点、90年代当時にやり取りしていたみなさんの人柄って、どんな感じでした?

「そういう意味では、みんないい奴でしたよ。もちろん、手紙や電話だと感情が伝わり難い部分もありますけど、嫌なことを言ってくる奴はいませんでした。Vargは当然、もう何の接触もないですけど、Samothとかね、あのへんのみんなは今でも交流がありますし。Euronymousなんかは特に、話もおもしろくて、電話で話していても普通の人だったんですよね」

――そういう、いい人たちの暴力的な行動って、川嶋さんはどう受け止めたのでしょう。ずいぶん昔ですけど、SIGHのライヴに遊びに行ったときに、フロアで掴み合いのケンカが起きたことがあったんです。

「ほお」

――僕も含めて周囲が傍観する中で、真っ先に走ってきて仲裁したのが川嶋さんだったんです。僕はそれまで、失礼な話ですけど、川嶋さんのことを気難しい変人だと勝手に思っていたので、すごく感動してしまって。

「全然覚えてないなあ。そんなことがありましたか」

――そういう人物が、エスカレートする暴力をどう感じたのかな?って思って。

「さっきも話しましたけど、当時はやっぱり、あまりに現実とかけ離れた非日常的な話だったので、なんかスゲーな、っていう気持ちしかなかったんですよね。もう50歳間近で、子供もいる今となっては当然、歴史的建造物を焼くなんてダメだろ!って思いますけど」

――今でもお付き合いがある当事者と会うのは、どんな気持ちなのでしょう。例えばFaustさんとか、今でもお会いすることありますよね?

「ありますね。人を殺してしまったという過ちは一生背負って生きていかなきゃならないわけですから、Faustの前では言えないこともあります。一度ノルウェイに行ったときに、僕とFaustと、NECROPHAGIAのKilljoyと……Killjoyも、もう死んじゃいましたけど……一緒に、3人で車に乗ってEuronymousのお墓参りに出かけたんですよ。道中の車内でEuronymousの思い出話をしていたんですけど、Killjoyが“人を殺すのは絶対にいけないことだ”って言うんですよ。“人を殺すような奴は報いを受けるべきだ、決して許されることじゃない”ってFaustの横で言っちゃって。僕は聞こえないフリをして反応しないようにしていたんですけど、そのときFaustは、困惑した表情で頷いていました。人を殺してはいけないなんて、あたりまえのことですけどね、僕は言えないです。Killjoyはああいう奴だから言っちゃうけど。Faustは今、ご家族がいてね、お子さんもいるから、特にお子さんのことを考えると、本や映画でお父さんの過去をおもしろおかしく把握されるのは、すごく嫌なんじゃないかな」

――個人的には、『ロード・オブ・カオス』はおもしろおかしく描いているという印象は受けませんでした。

「そこは捉え方だと思っていて、映画を批判している人は、おもしろおかしく捉えてる、って感じたんじゃないかな。サタニストを馬鹿にするような感じとか、ちょっとゴシップ的に描いている部分とかね、おもしろくない人もいたんでしょうね」

――僕は、その軽い描写こそ、逆に重く感じました。

「うん、そう感じるっていうのは、やっぱり現実に近いからなんじゃないかな。想像でしかないけど、僕はある程度現実に近く描かれているんだと思う。常にシリアスっていうんじゃなくて。Vargですら、そんなようなことを言っていたんですよ。“みんながしかめっ面をしていたわけじゃない、Euronymousの店で、コーンフレークの話題で談笑していた”みたいな証言をしていますから。けっこう映画と近いノリだったんだと思う。そもそも、“真実”ってなんだ?っていうことです。当事者でも、Euronymousから見た世界とVargから見た世界ってきっと違っていただろうし、真実なんて、関わった人の数だけあるわけだから。歴史だってそうでしょう?何が真実かなんて、勝者の目と敗者の目では当然違う。そういうあたりまえのことを踏まえずにね、“事実を捻じ曲げてる”って怒るのは、筋違いだと思いますけどね。まあ、Vargがちょっと太りすぎだとか、そういうのはあるかもしれないですけど(笑)」

――(笑)。映画を観終わって思ったのは、そうやっていろいろ背負って、悲しい思いもたくさんしながら、あの狂気を生き残った人々が、今でも音楽をやっているというのはすごいことですよね。

「そうですね……。普通にみんないますもんね……」

――川嶋さんも含めて。

「まあ、でも、当時とは別物にはなりましたよね。ブラックメタルって。全く危険な音楽ではなくなったし。そういう意味では、本当にあの2~3年間というのは、ちょっと異常な時代だったんだろうな、って思いますね」

川嶋未来 Twitter | https://twitter.com/sighmirai

SIGH Twitter | https://twitter.com/sighjapan

■ 2021年3月26日(金)公開

■ 2021年3月26日(金)公開

『ロード・オブ・カオス』

シネマート新宿、シネマート心斎橋ほかにてロードショー、以降順次公開

https://lordsofchaos.jp/

出演: ロリー・カルキン / エモリー・コーエン / ジャック・キルマー / スカイ・フェレイラ / ヴォルター・スカルスガルド

監督・脚本: ジョナス・アカーランド

脚本: デニース・マグナソン

音楽: シガー・ロス

撮影: パー・M・エクバーグ

編集: リカード・クランツ

原題: LORDS OF CHAOS

字幕監修: 川嶋未来 (SIGH)

アドバイザー: 増田勇一

2018年 | イギリス・スウェーデン・ノルウェー合作 | アメリカンビスタ | 117分 | R18+

© 2018 Fox Vice Films Holdings, LLC and VICE Media LLC

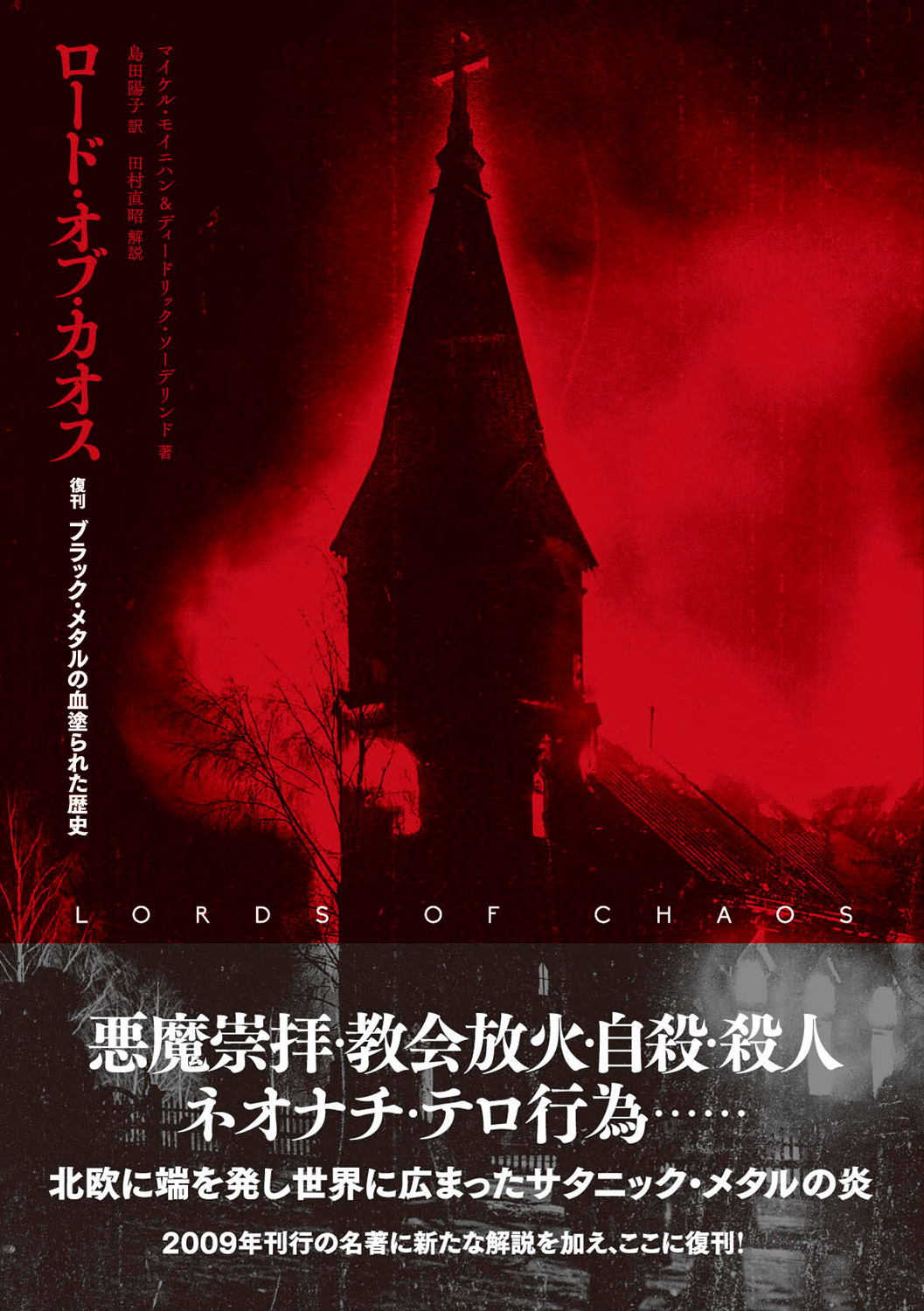

■ 2021年3月24日(水)発売

■ 2021年3月24日(水)発売

『ロード・オブ・カオス ブラック・メタルの血塗られた歴史』

マイケル・モイニハン + ディーデリック・ソーデリンド 著 | 島田陽子 訳

3,500円 + 税

ISBN 978-4-909483-94-2

■ 2018年11月16日(金)発売

■ 2018年11月16日(金)発売

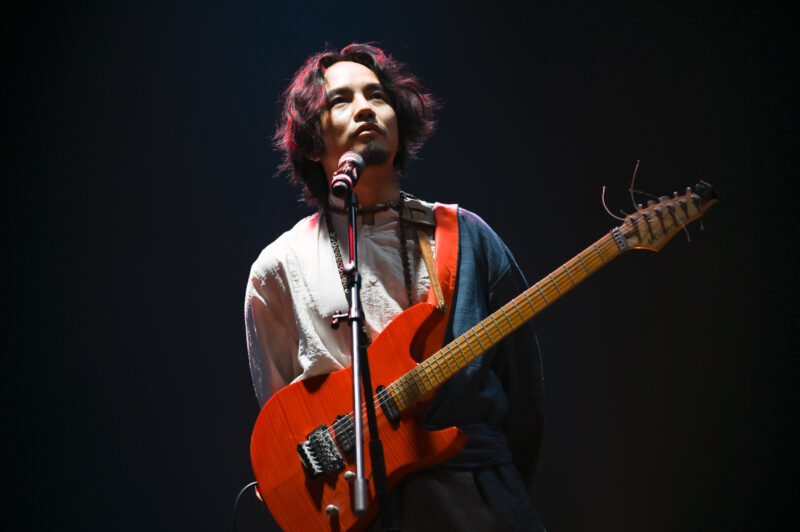

SIGH

『Heir To Despair』

Candlelight Records

https://sigh.lnk.to/HeirToDespair

[収録曲]

01. Aletheia

02. Homo Homini Lupus

03. Hunters Not Horned

04. In Memories Delusional

05. Heresy I: Oblivium

06. Heresy II: Acosmism

07. Heresy III: Sub Specie Aeternitatis

08. Hands Of The String-puller

09. Heir To Despair