パラドックスを抱えながら生きています

アーティストとしてのohianaの個性は、強烈なインパクトを伴った、醜悪ともいえるコラージュ作品にもっともよく現れている。その創作スタイルの背景には、いぼ痔、アルコール依存症、閉鎖病棟への入院、膝の骨折など、これまで彼が経験してきたトラブルが幾重にも、まさにコラージュのように重なっている……かどうかは定かではないが、A.C.Cの思想について、コラージュという表現のありかたについて、あるいは人生について、じっくり話を聞いた。

取材・文 | 須藤 輝 | 2025年11月

撮影 | 山口こすも

――A.C.Cは、どうやって立ち上げたんですか?

「CANNABIS(東京・原宿)というセレクトショップがあって、そこがディレクションしているSUB-AGE.というブランドに僕はグラフィックを提供していたんですよ。そうしたらディレクターの人が“自分のブランドやってみたら?”と言ってくれたので、“A.C.C”という名前をつけて、2017年にラフォーレ原宿でポップアップをやらせてもらったのが始まりですね」

――A.C.Cって、“Anal Community Center”の頭文字でしたよね?

「そうです。僕がいぼ痔持ちで、一度歩けなくなるくらいまで悪化しちゃって。肛門科に行ったら、先生が女性だったんです。それだけでもすごく恥ずかしかったんですけど、その先生が、ゴム手袋をはめた手で僕のいぼ痔をチロチロしてくるんですよ。肛門に指を入れてみたり、出してみたり、また入れてみたり、いろいろされてから“これは入院か注射だね”と言われて。当時、僕は正社員をやっていて、入院ができなかったので注射にしてもらったんですね。その注射というのが、いぼ痔に注射針を刺して、セメントをゆっくり注入していって、急激に固めてポロっと取っちゃうという……」

――そのときの、いぼ痔のサイズは?

「10円玉くらいです。そのいぼ痔の注射が人生で一番痛くて。それが記憶に刻まれていたのかなんなのか知りませんけど、ふと“Anal Community Center”という言葉が浮かんだので、その頭文字を取ってA.C.Cにしました」

――ohianaという呼称も“おひたしアナル”を縮めたものですよね。

「おひたしアナルを名乗っていたときはいぼ痔じゃなかった……いや、いぼ痔はあったんですけど、治してまたできて、治してまたできてというのを繰り返していました」

――アナルとは浅からぬ縁が。

「大学生のときにANAL CUNTに出会って、そこで“アナルって、かっこいいな”と思ってしまったんですよね。以来、何をするにも“アナル”をつけるようになって。僕(当時は“OTUYUCHAN”名義)と、大学が一緒だったNANOOKと、y16o(田巻裕一郎)というGEZANのマーチとかを手がけている奴と、Kitabayashi Kengoの4人で作った初めてのアートブックの名前も『ANAL DRAGON』(2009)なんです。人間の部位の中で一番汚いみたいなところに惹かれちゃったんでしょうね。だから、まだ厨二病が続いている感じです」

――ANAL CUNTは、その名に恥じない最低のバンドでしたね。中心人物のSeth Putnamが亡くなってから、もう15年近く経ちますが。

「本当に最悪ですよね。こういう言いかたは不適切かもしれませんけど、ああいう生きかたをしている人は、死んでしまったほうがむしろ説得力があるというか」

――SethがSEIGEの元ドラマーのRobert WilliamsとやっていたFULL BLOWN A.I.D.S.はスラッジ・コアのひとつの理想型だと思っているのですが、こちらのバンド名もアートワークもやはりひどくて。

「やることなすこと下品で、悪ふざけがすぎる。でも、そういう最低だけど最高みたいなテイストにはちょっと憧れますね。A.C.Cでも、“AxCx”のバンド・ロゴをリップオフしていますし」

――A.C.Cを立ち上げる2017年以前から、自分のグラフィックをプリントしたTシャツを作っていましたよね?

「作っていました。そのTシャツをCANNABISのディレクターが買ってくれて、そこからSUB-AGE.でのグラフィック提供に繋がって、A.C.Cに至るという流れですね。だから自分のTシャツにちゃんとロゴとかタグがつくようになったは、2017年から」

――2017年にラフォーレで初めてポップアップをやったときのことは、覚えています?

「僕は当時、ものすごい人見知りだったんですよ。もともと吃音がひどくて、まともに人と喋れなかったくらいで。吃音は克服したんですけど、その日のメンタル次第で人と喋るのがキツくなってくるんです。ポップアップをやっていた時期はけっこうメンタルが落ちていて、ラフォーレに行くときは毎回、ストゼロを飲んで……」

――一番いけないやつだ。

「接客するときに、酒を飲まないと笑顔を作れなくなっちゃって。だから、あまり記憶がない」

――ohianaさんの作品はコラージュがメインと言っていいと思いますが、コラージュは大学生のときからやっていたんですよね?

「僕は東京工芸大学のメディアアート表現学科という学科に在籍していて、その学科は今はもうなくなっちゃったんですけど、ざっくり言うとパソコンを使って芸術を作るところだったんです。そこで、自分は画像を使って何かを作るのが好きだということに気づいて。大学3年のときにゼミの選択で、現代美術っぽいゼミを志望したんですよ。でも、そこはすごく人気が高くて、ゼミの先生にプレゼンする選考会みたいなのがあって」

――有名な先生なんですか?

「そうでもなくて、言ってしまえば現代美術っぽいゼミって、自由に創作できるんですよ。だから志望する人が多かったんですけど、僕はそのプレゼンで、カンバスに釘を打って、そこから垂らした紐で首を吊っている人形を持っていったんです。そうしたら先生に“あなた、芸術を舐めてるでしょ?”と酷評されまして。“やっぱ俺ってセンスないのかな”と思ったら、なんか繰り上げでそのゼミに入れちゃったんですよね。そこから、その先生に課題とかを提出するたびにベタ褒めされる感じで」

――もともと美術は好きだったんですか?

「いや、大嫌いだったんですよ。絵を描くのが大嫌いで、小学校でよくニワトリとかを描かされたりしますけど、あんなのはもうちゃちゃっと描いて、サッカーが大好きだったからすぐボールを蹴りに行っちゃうみたいな。だから図工とか美術の評価はいつも最低だったし、自分が描いたり作ったりしたものを褒められたことが人生で1回もなかったんです。でも、大学のゼミで初めて“あなたの作品はすごい”とか言ってもらえて。ちょうどその頃、自分のグラフィックをTシャツにプリントし始めたんですよ」

――Tシャツ作りは、何かきっかけが?

「当時、graniphというショップで、今はやっていないんですけど、素人のTシャツ・デザインを公募していて。金賞の人は、選ばれたデザインが商品化されてgraniph全店で売られるうえに、賞金も50万円くらいもらえたのかな?そこで僕は銅賞を取って、5万円くらいもらうという経験をしちゃったんですよ。Tシャツって、自分のグラフィックを着てもらっている感じじゃないですか。だから、自分のグラフィックをいろんな人に知ってもらうには、いいメディアなんじゃないかと思ったんですよね」

――ちょっと戻りますが、ゼミのプレゼンに持参した首吊りの人形って、どういう人形だったんですか?

「自分で縫った、手作りのぬいぐるみです。KOЯNの『Issues』(1999, Epic | Immortal Records)のジャケットに描かれている人形っぽいやつを作って、先生に見せて、めちゃめちゃ怒られました」

――でも、ゼミに入ってからはベタ褒めされたんですよね。その間に心を入れ替えるじゃないけど、作風を変えたりしたんですか?

「いや、何も変わっていないです。その人形も、あとになって先生から“よく見たらかわいいじゃない”と言われて。プレゼンのときは、芸術の枠組みとしてのカンバスから飛び出して首を吊っているみたいに判断されたっぽくて、“そんな安易な表現を見ている時間はない”という感じだったんですよ。あと、その先生が授業で取り上げる作家が、例えばマシュー・バーニーとかヤン・シュヴァンクマイエルとか、ことごとく僕の好みとドンズバで。だから授業も楽しかったし、“この人だったら自分の作品をちゃんと見てくれるかもしれない”と思っていろいろ作っていましたね」

――その先生とは、まだ繋がりがある?

「卒展のとき、僕がちょっと元気なかったのか、酒を持っていっちゃって。そこで“もう来ないで”と言われまして……いや、そう言われたと勝手に自分で思い込んでいるのかな?酔っていたから記憶が曖昧なんですけど、いずれにせよ自分が何かやらかした気がして、なんとなく顔を合わせづらくりました」

――お酒の失敗、多めですね。

「多めどころじゃないです。アルコール依存症で入院もしていますから」

――していましたね、そういえば。コロナ禍でしたっけ?

「そうです。そのとき僕は港で肉を切る、ブッチャー的なバイトをしていたんですけど、コロナの影響で肉が届かなくなっちゃって。一時的に人を減らさなきゃいけないという理由で、バイトをクビになったんですよ。それで暇になって、“暇だし、ストゼロ飲むか”みたいな。気づいたら、ロング缶を1日に7本くらい飲んでいました」

――いけないやつだ。

「本当にいけないやつです。でも、アルコール入院は超楽しかったです」

――アル中病院での日々を、よくTwitterにポストしていましたもんね。

「入院している人たちが、普段の生活では出会えない人ばかりで。だいたいおじいちゃんなんですけど、誰でも名前を知っているような大企業の副社長とか役員もいて、共通しているのが、めちゃくちゃ金を持っていることなんです。世間的には低所得者がアル中になりがちだというイメージがあると思うし、かく言う僕も低所得者なんですが、アル中になりやすいのは金も時間もあり余っている人なんですよね。例えば1日にストゼロのロング缶を7本飲むと、それだけで1,400円くらいの出費になりますから」

――僕は酒が飲めないんですが、仮に酒好きだったらアル中になる前に破産していたでしょうね。

「そういうことです。僕と同部屋だった人は郵便局の局長だったんですけど、コロナでリモートワークになってから酒を飲むくらいしかすることがなくなったと言っていましたね。局長って、仕事らしい仕事はないらしくて」

――入院している人たちは、脱走とかするんでしたっけ?

「そう。アルコールをやめるために入院しているのに、みんな脱走して酒を買いに行くんですよ。そこらへんが理解できなくて。一応、病院は酒が買いづらいところに建っていて、山をひとつ越えた先にコンビニがあるんです。そのコンビニを目指しておじいちゃんとかが山を登っていくんですけど、たどり着いた瞬間、ストゼロのロング缶を3本くらい一気飲みしちゃう。そのあと、帰りは山を下らなくちゃいけないじゃないですか。もう、転げ落ちてくるんですよ」

――ヤバすぎる。

「転げ落ちて、血だらけになって帰ってくる。そうやって脱走がバレると一発で退院か、携帯電話とか取り上げられてお仕置き部屋みたいなところに1日閉じ込められるかのどちらかなんですけど」

――退院というのは、単に病院を追い出されるだけですよね。

「そうです。そもそもアルコール入院って、ただ医者とか看護師が酒を飲まないように管理してくれるだけで、治療らしい治療はないんですよ。酒を飲まない時間をどうやって過ごすかを覚える訓練みたいな感じで、体育館でみんなでバレーボールをやったりして。結局、依存症は薬とかで治せるものではなくて、精神論なんだというのは理解しましたね。でも、入院自体は本当に楽しくて。入院している人たちの間には派閥みたいなものがあるんですけど、自分の嫌いな人のコーラにコンビニで買ってきたウイスキーをこっそり入れる人がいたりして、ドラマチックでした」

――ドラマチック。

「あと、地主をやっている人が2、3人いたんですけど、地主もめっちゃ暇な仕事らしくて。だいたいのことは不動産の管理会社がやってくれるから、連絡だけしておけばいいみたいな感じなんですよね。でも、金は使い切れないくらい持っていて、たまに“ウイスキーのボトルを買ってきてくれたら1万円やるよ”とか言ってくるんですよ。僕は一応、依存症を治す気でいたんで酒は飲まなかったんですが、そういうお使いはやっていました」

――けっこういいバイトですね。

「周りの人たちがそういう感じだったから、僕は3ヶ月入院する予定だったんですけど、こんなところに何ヶ月いたって治らないと悟って1ヶ月で出てきちゃいました。でも、その1ヶ月の入院生活が楽しすぎて、1日3時間くらいしか寝ていなかったんですよ。その睡眠不足の負債が溜まっていたタイミングで、BUSHBASH(東京・小岩)でイベントをやったんです」

――「GRIND STEROID vol.2」?

「そう。そのイベント当日から3、4日くらい、寝ずに遊んじゃったんですよね。ずっと寝ないでいたらドーパミンの分泌バランスが狂ったらしく、僕は幻覚を見るようになって。アル中病院から退院してから1週間後くらいに、今度は閉鎖病棟に入院することになるんですよ」

――統合失調症?

「その寸前までいっちゃいました。僕はそのときマンションの2階に住んでいて、真下にあたる1階の部屋が空き部屋だったんですよ。その部屋を舐達麻のバダサイ(BADSAIKUSH)が借りて、僕がコンビニとかに行こうとして外に出たところを襲おうと待ち構えているという妄想をしちゃいまして。バダサイと連絡が取れる先輩に電話して“今、マンションの下の階にバダサイがいるから、先輩、助けてくれ!”と助けを求めたんです」

――すげえ。

「でも、電話をかけてから4時間くらい経って“あ、舐達麻いない”と気づいて。だから、妄想が4時間で止まったからよかったんですけど、もしこれが2日、3日と続いていたら統合失調症でしたね」

――閉鎖病棟は、さすがに楽しくはなかった?

「おもしろい体験もしたんですが、“怖かった”という気持ちのほうが強いですね。アルコール入院の人たちって、嫌な奴もいるけど、会話はできるんですよ。でも、閉鎖病棟ではそうじゃない。例えば僕より15歳くらい上のおばちゃんが“私は昔、サザンオールスターズのバック・コーラスをやっていて、明日はポーランドに行くんだけど、一緒に行く?”と聞いてきて。“行きます”と答えたら“じゃあ、パスポート取ってくるからちょっと待っていて”と言ってどこかに行っちゃって、次の日、また同じことを聞いてくるんですよ。そのおばちゃんがあるとき僕のことを“彼氏”だと言いだして、どう対処していいかわからなくて距離を置こうとしたら、怒って手を出すようになっちゃったり」

――難しいですね。

「だから、ちょっと笑えない感じでしたね。でも、悪い人じゃないんですよ。ほかにも赤ちゃん返りしちゃったようなおじいちゃんがいたんですけど、聞けば某有名私大の教授だった人で、真面目な人のほうがそういう症状が現れやすいというか。それか、覚醒剤の後遺症が強く残りすぎている人。若い子とか気軽に手を出そうとしますけど、リスクがでかすぎるし、覚醒剤は絶対にやるもんじゃないです。あと、夜中に僕の病室に入ってくる人とかもいて、うん、怖かったですね」

――でも、無事に退院できた。

「閉鎖病棟からは1ヶ月で出られました。語弊があるかもしれませんけど、閉鎖病棟に入れられちゃった人は、閉鎖病棟から出されたら1週間くらいで死んじゃうんじゃないかと思ったんですよ。交通事故に遭ったりして。彼ら彼女らが生きていくには、閉鎖病棟という仕組みで保護してあげないといけないみたいな。そういう意味で、退院の手続きはその人の命に関わるから、すごく慎重に行われるんですよね」

――他人事みたいに言いますが、貴重な体験だったのでは?

「それは本当にそうですね。うん、経験してよかった。そういう経験をして、くよくよ悩むのが人生で一番ムダなことだと考えるようになりました。失敗は山ほどしてきましたけど、その失敗の数々をずっと覚えていなくちゃいけないなんてことはなくて。同じ失敗を繰り返さないように反省点だけ抜き取って、つらかった記憶は消し去ってしまっていいと思っているんですよ。だからアルコール入院も閉鎖病棟も、僕としてはポップな話題なんです」

――お酒のほうは、もう完全にやめたんでしたっけ?

「いや、完全にはやめられていなくて。でも、以前と比べると酒を飲む頻度はだいぶ少なくなって、年に10回も飲まないです。だから自暴自棄な飲みかたをしていた頃より安定はしていますけど、まだアルコールと闘う日々は続いていますね」

――今、入院経験がohianaさんの考えかたに影響を与えたという話になりましたが、創作への影響は感じます?

「どうなんですかね?僕が創作するときって、あまり考えていないんですよ。考えていることがあるとすれば、自分の頭の中にあるかっこいいイメージを、かっこいいまま作品というかたちにしたいということだけで。だからいわゆるコンセプトみたいなやつも、クライアントワークでは多少考えたりはしますけど、基本的にないんです。ほとんど衝動で作っている感じなので、無意識に影響されている可能性はあるにせよ、自覚はないですね」

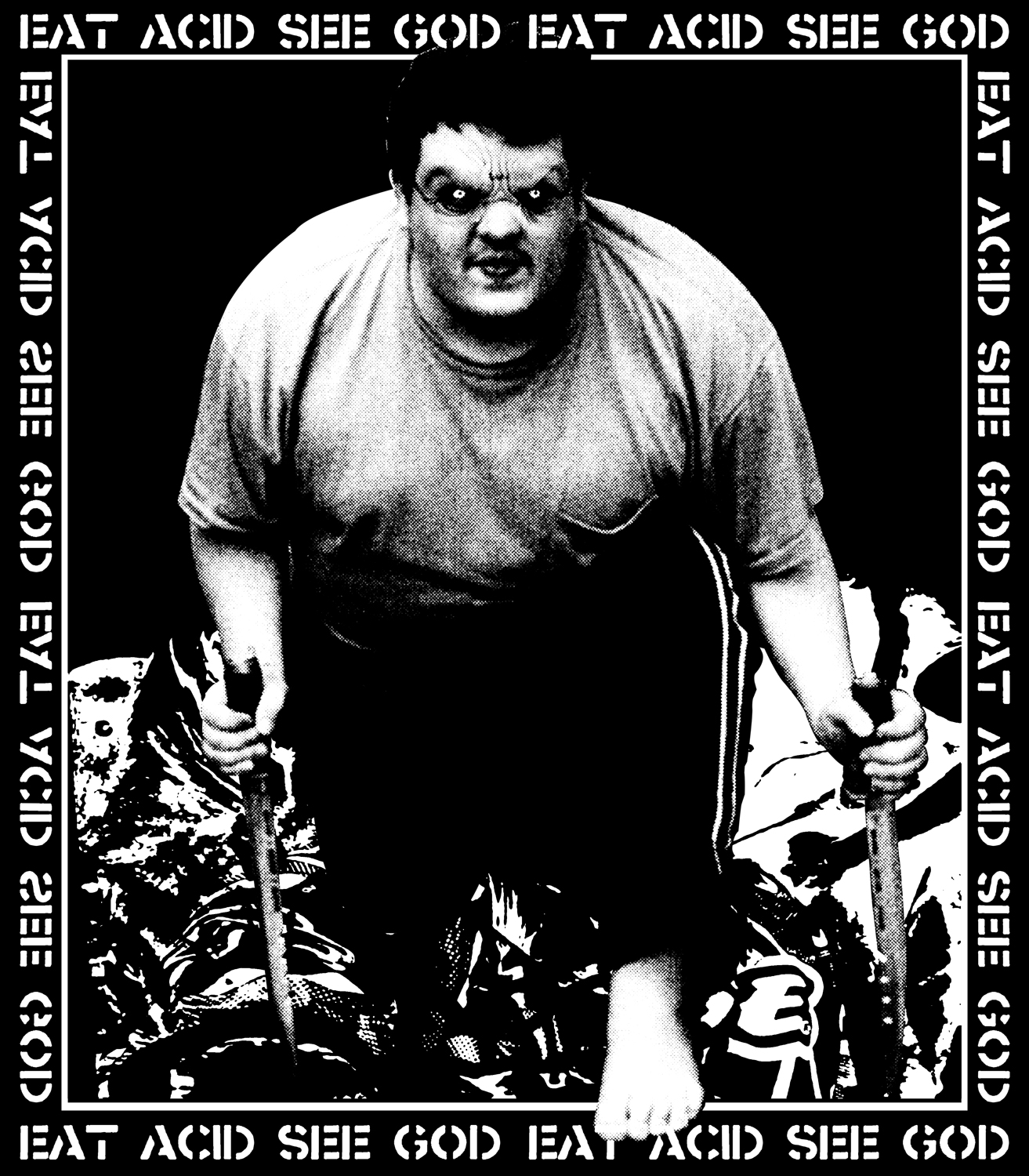

――ohianaさんのアイコニックなグラフィックのひとつとして、白人の肥満男性とモンスターのコラージュがありますよね。

「2010年代の半ばくらいにアメリカで肥満の問題がクローズアップされて、グラフィック・デザインでも太った人の写真とかがアイコン的に使われていたんですよ。そういうのをモチーフにしたらおもしろいんじゃないかっていう、ただの思いつきです」

――例えば先進国では低所得者ほど肥満になりやすいみたいな、風刺的な意味合いなどは……。

「まったくないですね。ただ、自分が選んだモチーフには、何かしら自分と共通点があったりするのかなと考えてはいて。たぶん僕、将来的に太ると思うんですよ。太って、自分が作ったコラージュみたいなじじいになる。とにかく、僕はその時々で自分が一番かっこいいと思うものを作っているだけに過ぎなくて、その“かっこいい”を測る物差しが、たぶんANAL CUNT的な最悪さに依拠しているというか。だから、自分でグラフィックを作っていて“これ、ギリギリだな”と思うこともけっこうあるんですよ。例えば銃を持っている兵士を使うとき、パレスチナとかスーダンの人たちのことが頭をよぎったり。でも、自分が思う“かっこいい”に妥協はしたくないし、そもそも誰も傷つけない表現なんてない気もするんですけど、そういう配慮も時にはしています」

――ポリティカルに受け止められるものを作っている意識はないんですね。例えば横山SAKEVIさんのコラージュ作品などはポリティカルに見るしかないアートになっていますが、ohianaさんの場合はあくまで“かっこいい”が基準。

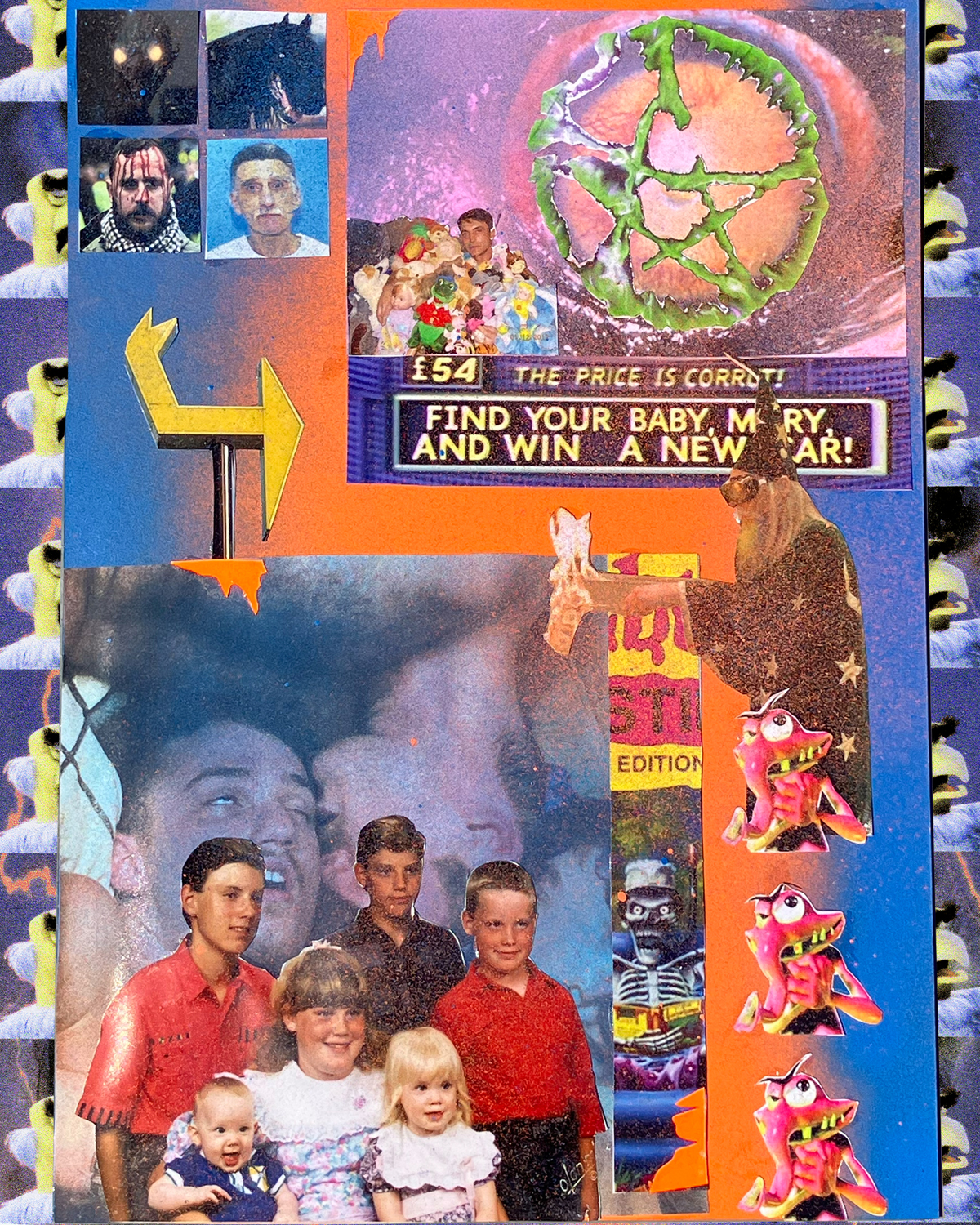

「完全な厨二病なので、単純に“マシンガン = かっこいい”という感じでしか見ていなくて。コンセプチュアルな作りかたをまったくしていないんです。だから、例えばゲイの人たちが3Pしている写真の上に子供たちの集合写真みたいなのをコラージュしたグラフィックがあるんですけど、そこに脈略とか意味は一切ないんですよ。ただ“かっこいい”というゴールを求めていったらこうなっただけ」

――自分の感性に従っている?

「そうだと信じたいです。今言ったように、本当に“かっこいい”だけに向かって作っているし、そこには自分が今まで見聞きしてきたものとか、自分の生活習慣とかが反映されているはずなので。ただ、完全に“感性に従っています”とは言い切れないですね。そう思いたいだけ」

――ロシアがウクライナに侵攻したとき、「NO WAR」というバックプリントが入ったTシャツを作っていましたよね。それも感性といえば感性ですが、ある意味、例外的なことだったりするんですか?

「戦争が大嫌いなので、常に“NO WAR”というメッセージは自分の中にあるんですよ。それを外に向けて発したくなったから、コラージュと一緒に発表したという感じですね。ただ普段の創作では、何度も言いますけどかっこいいものを作って自分が気持ちよくなることしか考えていないので、そういう意味では例外的なのかもしれないです。あ、でも、たまにプーチンとかもコラージュしているんだよな……」

――オバマとかも。

「安倍もやりましたね。そういうのはポリティカルな受け取りかたをされざるを得ないだろうし、実際、例えば安倍のコラージュだったら安倍に関係のある企業の看板を配置してみたり、“かっこいい”以外のことも考えていますね。でも、それも僕の中では例外的な作りかたという位置付けかな」

――日本で風刺的なアートをやっている人って、あまりいないですよね。

「ですよね。今だったら、高市の油絵とかを描いたら絶対いいのに。アメリカのアーティストは、トランプとかめっちゃコケにしているじゃないですか。だから自分はアメリカのアートが好きなのかも」

――ハードコア・パンク界隈だと、ZYANOSEのラスト・アルバム『TOTAL END OF EXISTENCE』(2019, Zyanose Records)や、MOONSCAPEとUNARMのスプリット7”(2017, BLACK HOLE)のUNARMサイドのアートワークでモロに安倍を腐しています。でも第2次安倍政権下で、例えば油絵で安倍を描いた画家って、MAさん(雨宮正俊)くらい?

「ああ、描いていましたね。目と口のところがゴキブリになっている肖像画を。MAくんは、実は大学が僕と一緒なんですよ。絵描きの人たちって、政治的なメッセージとかを発信したい人もけっこう多いはずなのに、政治家を描くみたいな方向には手を出さないですよね。もっとやったらいいと思うし、そのほうが健全ですよね」

――先ほどクライアントワークにちょろっと言及されましたが、ohianaさんはバンドのマーチなどもデザインしていて。僕はohianaさんのアートワークがきっかけでBISINGに出会いました。

「BISINGは音楽も最高だし、ヴォーカル / ギターのカイトも大好きな友達なんで、嬉しいです」

――DCやfalls、GEZANなど手広く手がけていますが、自分が好きなバンドの仕事しか受けていないですか?

「基本的にはそうなんですけど、去年、ASPというWACK所属のアイドル・グループの、マーチじゃなくてアルバム(『Terminal disease of ASP』2024, avex trax)のジャケットを作らせてもらって。アイドルの仕事は初めてだったし、ASPのことも何も知らなかったんですよ。でも、曲を聴いてみたらかっこいいし、コンポーザーにもバンド系の人がいる感じで、ちゃんと好きになれました。マーチ関係は、“これは自分の趣味に合わないな。さすがににノれないな”と思っちゃうバンドからの依頼は断るつもりでいるんですが、幸いにも、今のところそういうケースは1回もないです」

――バンドの中でも、Paleduskとは継続して仕事をしていますよね。

「Paleduskはマーチに力を入れていて、ヴォーカルのKAITOくんがディレクションをしているんですけど、そのディレクションがすごく的確で。Paleduskとの仕事が続いているのは、彼と仕事をするのが気持ちいいからなんですよね。“こういう感じで、これをやってください”みたいな指示出しがうまいし、そのうえで僕が自由にやれる余白も与えてくれる。もちろん彼らの音楽が好きだというのが大前提で、メタルやハードコアを軸にいろんなジャンルを行き来するスタイルに惚れ込んでいます」

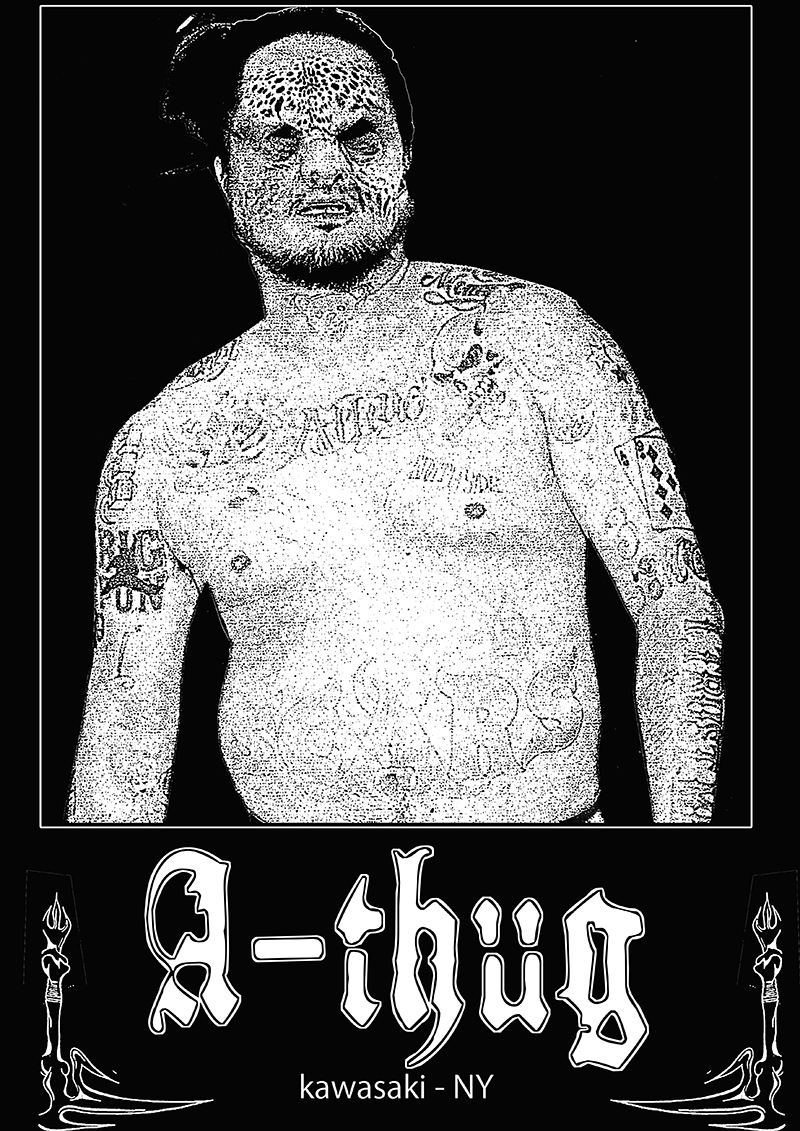

――バンド以外でもA-THUGさんのTシャツを作っていますが、これはohianaさんから提案したんでしたっけ?

「そうです。A-THUGさんがニューヨークに渡ってから、やっぱり当地の生活はなかなかハードだっていう話をしているのをYouTubeで見かけて。それに感銘を受けて、僕はA-THUGさんとInstagramで繋がっていたので“よかったら自分に何か作らせてください!”と申し出た感じです。ニューヨークは物価がめちゃくちゃ高いので本当に大変だと思うんですけど、このTシャツの売上で少しはサポートできたんじゃないかな。A-THUGさんとは“自分も稼いでニューヨーク行きます!”という約束をしていて、まだ果たせいないので、来年はがんばって稼いで直接お会いしたいですね。『DAWN』編集長の二宮慶介さんとSMAPのYAHMAN木村とも“ニューヨーク行きたいね”っていう話をしています」

――バンドのマーチのほかに、ウェア・ブランドにもデザインを提供していますよね。

「はい。KIDILLが一番大きいかな」

――セーラーかんな子さん(XIAN, 珠鬼 TAMAKI)が広島で、お兄さんがやっている「ふぁいん」というセレクトショップを手伝っているじゃないですか。そこの商品を紹介するインスタの投稿に、たまにohianaさんがタグ付けされていて「おや?」と思いました。

「ふぁいんは、今言ったKIDILLもそうだし、あとemaryとかBODYSONG.とか、自分のグラフィックを使ってくれているブランドの服を取り扱っていて。だから、かんな子ちゃんはけっこう僕のグラフィックをモデルとして着てくれているっていう」

――KIDILLの仕事は、どういうきっかけで?

「KIDILLは、デザイナーのヒロさん(末安弘明)が僕の展示会とかに何回か来てくれていて。“じゃあ、一緒に仕事しましょう”となったのが、2021年に僕がDOMICILE TOKYOで初めての個展(「Lucha Solitaria」)をやったときなんですけど、その個展の開催期間中に、僕が膝を骨折しちゃいまして」

――ああ、膝もやっていましたね。コロナ禍で入院しまくっている。

「そのとき、僕は本当に困窮していて、DOMICILEまで行く交通費すらなかったんですよ。そうしたら友達が“今、BUSHBASHにいるんだけど、BUSHBASHまで来てくれたら5,000円貸せるよ”と言ってくれて。夜の9時くらいに猛ダッシュでBUSHBASHに向かっていたら、縁石に足を引っかけて、一回転して左膝からアスファルトの上に落っこちて、膝の皿が粉々に割れちゃったという。でも、あれもいい経験でした。そう思い込むしかないんですよね。つらい経験も自分にとってプラスになっているって。めちゃくちゃ痛かったんですけど」

――手術したあとの写真を見ましたが、めっちゃ腫れていましたよね。

「今もすごいですよ。見ます?(ズボンの裾を捲り上げて見せる)」

――左右の膝の大きさが違う。でかくなっちゃった膝、気に入っていたりします?ohianaさんのコラージュには身体改造的なテイストもあるので。

「この左膝のモンスター感、すごく気に入っています。僕の左膝にはプレートが入っているからこういうかたちになっているんですよ。ということは、表現でもそういうことができるんじゃないか。だから最近、インプラントっていうんですかね、タトゥとかボディ・ピアスじゃなくて、皮膚の下に埋め込む系の身体改造をグラフィックで作るのも楽しそうだなと思っていますね。結局、僕が作りたいもの、もっといえば芸術に求めるものって、日常では見られないものなんですよ。日常と地続きの表現をギャラリーで見てもしょうがないじゃないですか。そうじゃなくて、日常とはかけ離れた、もっと劇的なものを見たいし、作りたい。もちろんこれは僕個人の好みの問題で、優劣の話ではまったくないんですが、日常のひとコマを切り取ったような作品よりも、ギャング映画とかSF映画のワンシーンみたいな作品に魅力を感じちゃうんですよね」

――過剰ですよね、ohianaさんの作品は。

「なんかもう、そういう過剰なものしか芸術として信じられない」

――その過剰さは、会うたびにタトゥが増えていくところにも繋がっていたりするんですかね?

「いや、タトゥに関しては、僕が開催期間中に膝を骨折したDOMICILEの個展で、何度か店番をしてくれたItsukiっていう子がいるんすけど……会ったことありますよね?」

――はい。会ったのはDOMICILEですが、ohianaさんが膝の皿を割った2021年の個展ではなくて、2023年にohianaさんがキュレートしたポップアップ「idolatría」で。若くて、めちゃくちゃセンスいい。

「そう、まだ20代前半とかで。そのItsukiに、初めて左手首の内側に“A.C.C”と彫ってもらったんです。もともと僕の左手首にはリストカットの跡みたいな縦線が入っているんですけど、これはリスカじゃなくて手術の跡で。しかも縦のリスカって、ガチ系なんですよ。逆に、横に刃を入れる人は本気で死ぬ気はないみたいな。要は、ガチ系のリスカ跡があると思われるのが恥ずかしくて、それを目立たなくするためにタトゥで覆ったという」

――あれ?それ以前から、肘のあたりに「A.C.C」というタトゥがありませんでしたっけ?

「あ、そうでした。最初のタトゥは磯崎隼士という現代美術家に手彫りで入れてもらって、ちゃんとした彫師に初めてマシンで入れてもらったのが手首の“A.C.C”ということになりますね。それをItsukiに彫ってもらってから、タトゥって気軽に、ふらっとコンビニに行くくらいの感覚で入れられちゃうんだなと思って。今やお金を稼げたらタトゥに投資する感じになっています。最近は、かっこいい絵を描く10代とか20代の若い子は、Itsukiもそうですけど、画家じゃなくて彫師になるケースが多いらしいんですよ。高校を卒業したら美大じゃなくてタトゥ・スタジオに行っちゃう。タトゥを彫るかたわら、グラフィックを描いたりTシャツを刷ったりブランドをやったりして、たまに自分の個展も開くみたいな。そっちのほうが手っ取り早いといえば手っ取り早いですよね」

――美大に行きながら、あるいは卒業してから彫師になるパターンは?

「いや、CCHくんという東北芸術工科大学出身の子によれば、まだ少ないみたいです。ちなみに彼は現代美術の作家で、展示もめちゃくちゃいいのでぜひ足を運んでほしいんですけど、タトゥの絵もかっこよくて。僕も首周りとか腕にいくつか彫ってもらっています」

――数としては、Itsukiくんのタトゥが一番多い?

「そうですね。彼のセンスも人間性も好きなので。タトゥを入れてもらっているときの会話とかも僕にとってはけっこう重要でなんですけど、Itsukiは嘘とか社交辞令を言わないし、彼が褒めてくれたらそれは本心から褒めてくれているというのがわかるんですよ。歳もだいぶ離れているのに、僕に対して気を遣いすぎないというか、適度な距離感で接してくれるバランス感覚もあって、人間的に信頼できる。だから、“GRIND STEROID”のフライヤーのタトゥも彼に入れてもらったんです。BISINGとか、出演バンドも彫ってある」

――2024年にやった、A.C.Cの7周年記念パーティですよね。2017年のラフォーレ原宿のポップアップから数えて。ohianaさんは“7”という数字が好きなんでしたっけ?

「そうなんですよ。自分の誕生日が7日だったり、“7”に縁のある人生だったので。A.C.Cって、服のパターンを起こしているわけじゃない、言ってしまえばグラフィックだけなので、独自の色が出しにくいと思っていて。よそのブランドとの差別化を図るために、ハードコアとかパンクとかメタルとか、自分の好きなバンドを呼んでパーティをやっているところもあります。そもそもA.C.C自体、バンドのマーチを発展させたものだと僕は考えているので、そこらへんの繋がりはずっと維持したいというか、見せていきたいなって」

――「バンドのマーチを発展させたもの」という考えかた、しっくりきます。

「バンドのマーチって、例えばTシャツだったら1万円とか2万円とかするようなものではないですよね。高級ブランドだとロゴをプリントしただけで3万円とかするTシャツもありますけど、そういうものに僕は懐疑的で。TシャツはTシャツらしい値段で売りたいんですよ。あとバンドのマーチって、そのバンドをサポートするために買うというカルチャーがあるじゃないですか。それってすごくいいと思うし、そういう感じでA.C.CのTシャツとかも買ってくれたら嬉しいというのはあります。だから買いやすい値段を考えてはいるんですが、自分の生活もかかっているので、そのバランスがちょっと難しいですね」

――今って、セレクトショップには卸しています?

「今は、ほぼDOMICILEが中心ですね。ただ、お店で売ってもらう場合、当然お店の取り分があるので、どうしても値段設定が高めになってしまって、A.C.Cの直販と同じ値段はつけられないんですよ。セレクトショップに置いてもらえるといろんなお客さんの目に触れるから、多少値段が高めでも売れはするんですけど、あまり高くなりすぎると自分が思う“バンドのマーチ”と乖離してしまう。そこは悩みどころですね。DOMICILEは大好きなお店だし、うまく折り合いをつけたい……あ、そのDOMICILEで、12月5日から個展(「Okura Natto」)をやるんですよ。前回のDOMICILEでの個展は、来てくれましたよね」

――入口のあたりにカベヤシュウトさん(aka whatman | odd eyes)からもらったDROPDEADのTシャツがかけてあったやつですよね。ohianaさんが膝をやる前に行けてよかったです。

「それ以来、東京では4年ぶりの個展になります。前回の個展の様子を記録として写真家のかたに撮ってもらっていて、たまにそれを見返すんですけど、あのときよりも絶対にいいものを作れるという自信がみなぎっているんですよ。この4年間でいろんな仕事をして、かなり鍛えられたという実感があるので」

――具体的な仕事で、特に「鍛えられた」と感じたものは?Dr. Martensのイベント「DR. MARTENS MADE STRONG TOKYO」やNIKEのCM「完璧じゃなくていい。」など、大きな仕事もやっていましたよね。

「Dr. Martensの仕事は大きな自信になりましたね。縦5m、横7mのコラージュを作ったんですけど、これはよく見ると一枚絵じゃなくて。各パーツを釘打ちで留めて、壁面上で組み立てた本当のコラージュになっているんですよ。そもそもこのサイズのコラージュを作った人もなかなかいないと思うし、Dr. Martensは有名ブランドなので権利関係も厳しくて。ネットで適当に拾ってきた画像とかを使うわけにはいかないから、必要な画像は有料のストック素材サイトから買っていいと言われたんです。それも経費扱いになるからと。そういうサイトの画像を使っても、自分で納得がいくものを作れるんだという自信もつきました」

――ohianaさんはコラージュの素材として、データだけでなく紙も使っていますよね。

「はい。だから神保町とかで、1970年代あたりの古雑誌の類いはけっこう買っていますね。あと、武器のカタログみたいなものも」

――それをハサミでチョキチョキ切って、糊でペタペタ貼っていく。

「今回のDOMICILEの個展は、チョキチョキペタペタが中心になります。例えばバンドTシャツのデザインって、最終的にはシルクスクリーンで刷るためのデータで納品するじゃないですか。でも、展示はデータじゃないので、紙と紙が重なっているところとかを見てもらえると嬉しいんですよね。やっぱり手で作るのと、Photoshopで作るのとでは手間暇が全然違っていて。手作業で培ったスキルがPhotoshopでの制作にも生きてくるし、手で作れないとPhotoshop上のアイディアも浮かんでこない。だからどちらも繋がっているし、どちらも大事なんですけど、自分としては手で作る行為のほうが尊いというか、手で作った作品のほうにより愛着を感じます」

――今回の個展では当然、前回の個展以降に制作された作品が展示されるんですよね。

「そういうことになります。ただ僕の制作のスタイルって、周りの人にはわかってもらえないかもしれないんですけど、どんどん変わっていて。しかも飽き性なので、3年前の自分の作品はもう見ていられなかったりするんですよ。だから、ここ半年とか1年ぐらいの間に作ったものしか展示しないかもしれません。自分で自分の作品を見る目は、けっこう厳しいほうだと思います」

――ちなみに制作ペースって、どういう感じですか?作れるときにいっぱい作るのか、あるいはコンスタントに作り続けているのか。

「一応、僕が目指しているのはコンスタントに作るほうなんですけど、頭の中で綺麗にイメージできないと全然手が進まなくて。だから、ペースはまちまちですね」

――イメージというのは、完成形の?

「完成形というか、なんとなく“こういう手順を踏んで、これをああすればできるよね”という設計図みたいなものがイメージできれば、パッと作れちゃうんですよ。そのイメージがどんどん浮かんでくるときもあれば、1週間以上浮かんでこないときもザラにあって。イメージが湧かないときも手は動かしているんですけど、湧いてこないものは湧いてこないので、もう死にたくなりますね」

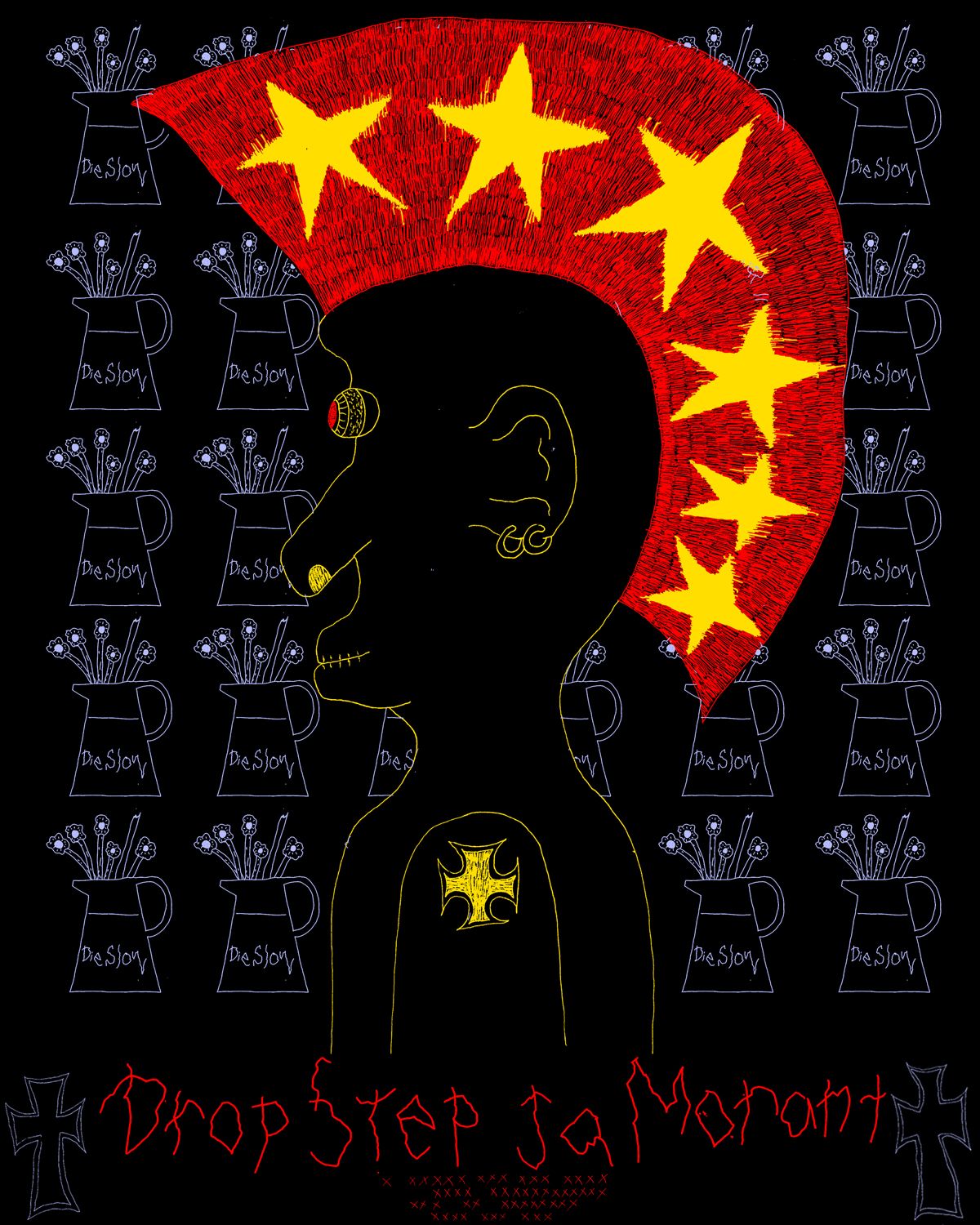

――何年か前にohianaさんと話したとき「コラージュだけじゃなくて絵も描きたい。その前に字を描きたい」と言っていて、実際にodd eyesのバンド・ロゴなどを描いていますよね。

「コラージュって、言ってしまえば借り物じゃないですか。この間、とあるイラストレーターのトレパクが問題になっていましたけど、コラージュはトレースよりもひどいことをしているというか。0から1を生み出す表現ではないという点で引け目を感じている自分がいるんです。コラージュは有り物の画像を使っているわけで、有り物の画像がある時点で10くらいの状態から始まっているみたいな。一方、イラストだったら0から1を生み出したことになるんですが、僕は、さっきも言ったように絵が描けないんですよ。大学も美術系の大学ではあるけれど、入試でデッサンとかはなくて。だから、絵の前にまずは字を描こうと思って、バンドのロゴとかも描かせてもらいました。まだ修行中とはいえ、昔と比べるとけっこう描けるようになってきましたね」

――ohianaさんはヒップホップも好きだから、サンプリング・カルチャーとしてコラージュを肯定していると思っていましたが、引け目を感じているんですね。

「ビートメイカーにも、サンプリングで作る人もいれば、自分で打ち込んで作る人もいますよね。仮に自分がサンプリングしかできないビートメイカーだったら、たぶん打ち込みで作れる人に嫉妬とか憧れを抱いちゃう。コラージュって自分でコントロールできないというか、自分が使いたいと思う画像に巡り合わないと作れないんですよ。ネットで探すにせよ、神保町で古雑誌を漁るにせよ。でも、イラストレーターは自宅で0から描けてしまうから、クリエイティヴのありかたが全然違うなって。僕の中では、コラージュはあくまで借り物で成り立っているという意識が強いし、その意識はたぶん一生消えないでしょうね」

――素材は借り物かもしれませんが、それを使ったコラージュは唯一無二というか、ohianaさんの作品はohianaさんの作品でしかないと思います。

「でも、もしあれが油絵とかだったら、もっと胸を張って発表できるかもしれないと思っちゃうんですよね。そういう問題に悩まされつつも、僕は平面の芸術の中でコラージュが一番好きだし、僕が一番インパクトのあるものを作れるのはコラージュだと思っているんです。それを“0から作った”と言えたら最高なんですけど」

――イラストも描いていますよね。最初は『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』とか。

「あれも借り物で、ソニックが描きたくなって描いたんですけど、そのまま描いてもつまらないので自分流のソニックを描いたつもりです。こういうのって権利の問題が絡んでくるじゃないですか。でも、例えばLAのグラフィティ系の人たちって、権利とかお構いなしにガンガンいくんですよね。そういうのを見てしまっているから、自分もやりたくなっちゃうのかも。『ザ・シンプソンズ』の絵とかもそうですね」

――もちろんオリジナルのイラストも描いていて。最近だと、DMB PRODUCTIONとFABRICK®がコラボした際のポップアップ・イベントで展示されていました。

「ああいうのは完全に自分の絵だと言えますね。そのDMBのやつも、さっき話に出たKIDILLに提供したやつとかもすごく気に入っているんですけど、それでも、まだ自分のコラージュは超えられていないと思っちゃって」

――それは、おもしろいと言っていいのかわかりませんが、我々にはわからない感覚ですよね。

「例えばPaleduskのために描いたゴブリンの絵は、なんかめちゃくちゃ褒められるんですよ。いや、このゴブリンは去年の年末年始に搾り出すようにして描いた、難産の末にできあがったものなので思い入れはものすごくあるんです。でも、イラストに関してはまだプロと名乗れるほど場数も踏んでいないし、自信もないので、褒めてもらえるんだったらオバマとかモヒカンのコラージュのほうが……」

――褒められているのだから、そこは素直に喜べばいいのでは?

「もちろん嬉しいは嬉しいんですけど、“あれ?”みたいな。とにかく自分のアウトプットとしては、それなりに場数を踏んできたコラージュのほうがオリジナリティがあると思っているんですよね。逆に言うと、手描きのイラストでオリジナリティを出すのは本当に難しくて。だからなかなか自信が持てないし、自分で自分の絵を見て“こういうの、どこかで見たことあるんだよな”とか思ったりしちゃうんですよ。それと比べるとコラージュでは、僕がやっているようなことをしている人は、僕はまだ見たことがないので」

――コラージュは借り物という意識があるのに、もっともオリジナリティを発揮できるという。

「そうそうそうそう。オリジナルじゃないのにオリジナリティがある。そういうパラドックスを抱えながら生きています」

A.C.C Instgaram | https://www.instagram.com/a.c.c.17/

■ ohiana solo exhibition

■ ohiana solo exhibition

Okura Natto

2025年12月5日(金)-10日(水)

東京 原宿 DOMICILE TOKYO ギャラリー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目28−9

12:00-20:00

[オープニング・レセプション]

2025年12月5日(金)

18:00-20:00

Live: SIMAXOX

DJ: NIGELTHREETIMES (US) / BIG-K (DMB PRODUCTION)

2025年12月5日(金)-11日(木)

東京 原宿 DOMICILE TOKYO

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目28−9

12:00-20:00

[出店ブランド]

emary / GB MOUTH / Glue Factory / Juan D Medina