自分の居場所は難しいよね

彼女が1990年代に発表した名盤『SHYNESS』(1993)と『LOVE ME』(1994)がヴァイナルとCDでリイシューされる運びとなった。これまでに日本コロムビア期のセレクション盤というかたちでのヴァイナル化はあったものの、アルバム単体でのヴァイナル化は両作品とも初。Momusと作り上げた背徳的な官能的サウンドの『SHYNESS』、ポップ・カルチャーと90年代ダンス・カルチャーが異種交配した『LOVE ME』、それぞれにたっぷりと魅了されていただきたい。

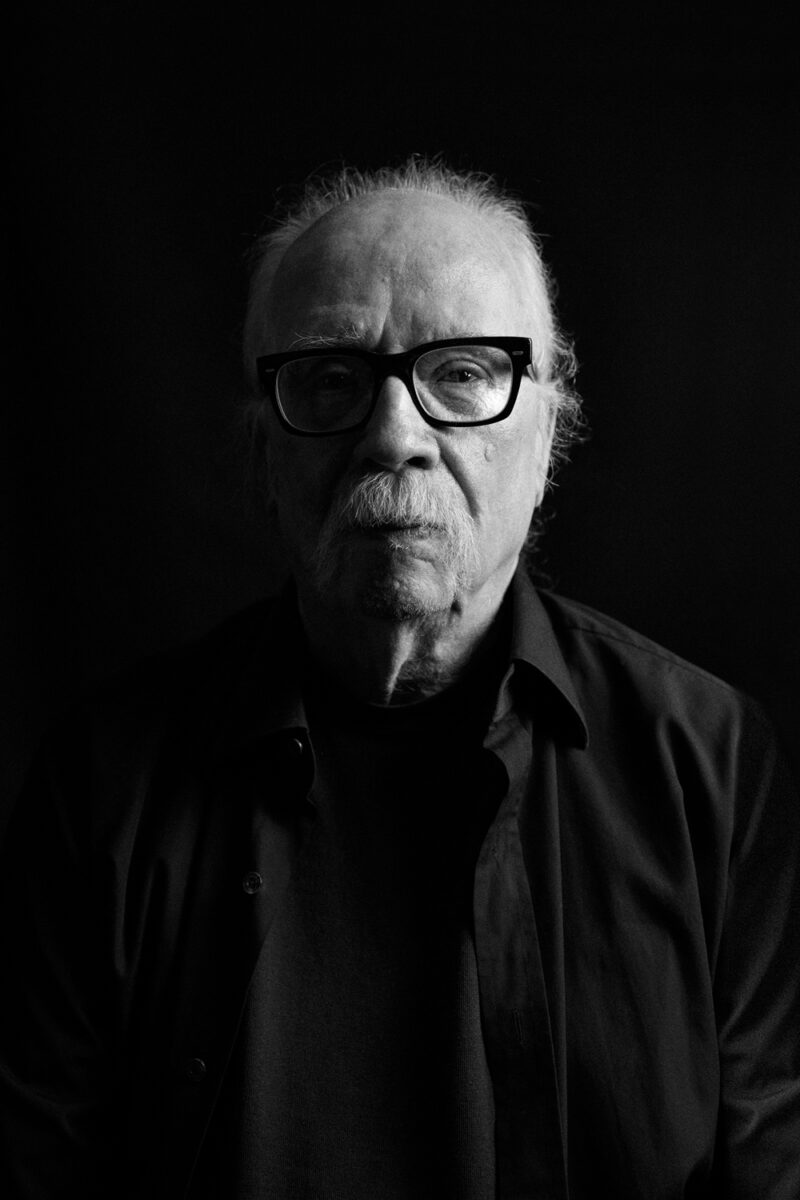

8月から9月にかけては、イギリス・ロンドン「RALLY Festival 2025」を含むイギリス、ドイツ、ポーランド、オランダ、ベルギー、フランスを回るヨーロッパ・ツアーの開催も予定されているPGF。90年代初頭の日本のクラブ黎明期から活動を始め、今やワールドワイドに活躍するnOrikOに、そのミステリアスな人生から、世界がPGFを“発見”するまでを語ってもらった。

取材・文 | 小暮秀夫 | 2025年7月

Main Photo ©1073 studio

――海外から作品のリリースやライヴのオファーが来るようになったのは、いつ頃ですか?

「何がきっかけかは、自分ではわからなくて。ただ、2021年に過去の音源の配信がスタートしたことで、最初はアメリカでカセット・レーベルをやっている子から、“カセットを作りたい”という連絡が来たんですね。それで“ビクターとか日本コロムビアが原盤を持っている音源はそっちに聞いてください”と言ったら、“じゃあインディの音源で”ということで、コンパイルしたカセット『Collection』が2022年くらいに出たんです。50本作って、24時間以内に売り切れてしまって。あと、NTS RadioでPGFの特集が組まれたのが2022年。放送があったことを知らなかったんですけど、“今度はあなたが選曲してくれないか”というようなメールをいただいたのが2023年。1回選曲したら、“6回だけレギュラーでやってくれないか?”というオファーをいただいて、月に1回やらせてもらって。だから最初はDJのオファーが多かったんです。PGFの音源が出たのは90年代だから、今もライヴをやっているとは思われていなくて。同じ2023年にサエキけんぞうさんから、Jane Birkinのドキュメンタリー映画『ジェーンとシャルロット』の日本公開を記念して“ジェーンとシャルロット・ナイト”というイベントを開催するから、ライヴで出てほしいと誘われて(*1)。そのときに中国の女の子が観に来てくれて、しばらく経ってから“中国でライヴをやりませんか?”というメールをもらって。そこでPGFはライヴやる人なんだと世界的に知られるようになったみたいで」

*1: 2023年8月2日に東京・下北沢 Flowers Loftで開催。POiSON GiRL FRiEND featuring 斎藤ネコ名義でライヴ出演。

――そこからライヴのオファーが来るようになった?

「アメリカのエージェントから“この間PGFがライヴをしたって友達に言われたよ。PGFの音が好きだけど、まさか30年経ってライヴやるとは思わなかった。アメリカでもぜひライヴをやってくれないか?”というメールが来たんです。でも私は日本でさえツアーはほとんどしていないのに、アメリカなんか行けるわけないじゃない!と思って、1ヶ月くらい返信しないで放っておいたの(笑)。でもその後何回もメールをいただいたので、“わかった。じゃあ、ちょっとマネージャーから返事させるから”と言って逃げていたんです。そのうちついに上海のライヴが決まって、アメリカからそのライヴを観に行くと言われて、上海で会うことになったんだけれど、スケジュールの1日違いで上海のライヴに来られないことがわかって。でも東京にも行くから東京で会いたいと言われて、2024年1月に会って。そのときも半信半疑で、“ライヴ・ツアーをやったことはないし、そんなに人なんて集まるかどうかもわからない”と言ったら、“いや、絶対大丈夫だ”とか言われて。そこからアメリカ・ツアーの段取りが始まり、昨年は10箇所でライヴをやったんですけど、来てくれる子たちはみんな若くて、ほとんど10代から20代。15から25歳がコアのファンでしたね。“学生証にサインしてください!”とか(笑)。みんなとても若い」

――ライヴはどれくらいのキャパの会場で?

「だいたい500から1,000人くらい。ニューヨークとロスは1,200かな。なぜか両方ともソールドアウトで」

――ライヴはワンマンですか?

「一応、私がメインで、オープニング・アクトに地元のバンドが西海岸と東海岸、それぞれ出てくれましたね」

――ライヴでのお客さんの反応は国によって違いますか?

「けっこう静かに聴いてくれているんですけど、終わった後の拍手とか歓声がすごくて。昔の日本で、グループ・サウンズのファンがキャーッって歓声を上げている映像があるじゃないですか。ああいう感じ。若い女の子が多くてすごかった。あとフランスはびっくりするくらいみんな一緒に歌ってくれて」

――演奏は、日本でのライヴと同じ編成ですか?

「そうですね。基本的に打ち込みの音を流して、そこにギターを加えて。アメリカはやっぱりちょっとイメージ的にギターがメインになったほうがいいんじゃないかと思って、アコースティック・ギターとエレキ・ギターの2本立てでやりました」

――nOrikOさんの生い立ちについて伺いたいのですが、幼少期にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで過ごしたそうですね。それはお父さんの仕事の関係で?

「そうです。仕事の関係ですね。3歳から7歳くらい」

――そこから日本に戻ってきて。10代でパンクやニューウェイヴの洗礼をリアルタイムで受けた?

「小学生の頃は、QUEENとSPARKSがすごく好きだった。やっぱりポップな音楽が好きだったのかな、今思えば。ただ、小学生の頃にSEX PISTOLSが出てきて、かっこいいって思って、それで習っていたピアノとかヴァイオリンをやめちゃった経緯もあり(笑)。やめなきゃよかった、って今は思うんですけど」

――SEX PISTOLSのファッションや音楽、すべてに衝撃を受けた?

「ファッションはかっこよかったけど、音楽的にはそんなに。(音の衝撃で言うと)どっちかっていうと、PIL(PUBLIC IMAGE LTD)のほうが好き。PILとTHE CLASHとTHE JAMが好き。その後はニュー・ロマンティックが出てきて、高校生の頃にはそれにすごくハマって、ツバキハウスの“LONDON NITE”、ニューロマ・ナイトとかに行っていました」

――メイクした美形の人たちが好きだった?

「いえ、ニューロマは最初にVISAGEの“Mind Of Toy”(1980)を聴いたときに、衝撃を受けて。私は音楽をやりたいんだと、そのとき初めて思ったのかもしれない。それまではどっちかというと生の音楽が好きだったけれども、VISAGEは完璧に打ち込みじゃないですか。で、打ち込みの音にハマってしまった。あとはADAM AND THE ANTSも好きでしたね。あのリズムが好き」

――当時、ジャングル・ビートとか呼ばれたリズムですね。

「やっぱりMalcolm McLarenはプロデューサーとしては本当にすごい人だと思いますね。その当時はMalcolmがプロデュースしたっていうことをそんなにわかっていなかったけど」

――パンク / ニューウェイヴに触発されて自分でもバンドを始めた人は多いですけど、nOrikOさんも?

「そうです。高校の頃にお友達とバンドを始めたんですけど、カヴァーが中心。一番最初にコピーしたのが、DEVOの“Whip it”。すごく好きで歌っていました。ちっちゃなリズムボックスを買って。あとはTHE CLASHとかSEX PISTOLS、PILのコピーとか」

――その頃、日本のバンドやアーティストではどんなのが好きでしたか?

「高校生の頃は戸川 純さんが好きでしたね。アルバム『玉姫様』(1984, ¥·E·Nレーベル)がすごく好き。あとは、梅林 茂さんのバンド・EXがうちの高校でなぜか流行っていて、EXのライヴはけっこう観に行きました。そのときにゲストでスーザンも出ていたから、スーザンも聴きました」

――YMOは?

「ほとんど聴いていないですね。プラスチックスも。ただ、80年代には原宿にピテカントロプス・エレクトス(*2) があって、月1くらいのペースで、日曜の昼間に1,000円くらいでライヴをやっていたんですね。それにMELONとかショコラータとかMUTE BEATが出ていて、それには毎回行っていました。とはいえ、MELONやショコラータって、おしゃれでかっこいい女性が歌っているじゃないですか。私は全然そういうんじゃなかったんで、こういう世界に行きたいというのは全くなくて」

*2: スネークマン・ショーの桑原茂一がプロデュースした、日本初と言われるクラブ。

――高校時代に始めたバンド活動はその後どうなったんですか?

「バンドは常にメンバーが変わるんですけど、高校の頃の先輩とか、だいたい高校の仲間で。デモテープも作ったんですけど、バンドで曲を作るのはなかなか難しくて。あるときやっぱりひとりで曲を作ろうと思って、最初にデモテープを作ったときはソロで。最初はもうちょっと暗かった。日本語をメインに歌っていたの」

――ゴスっぽい感じですか?

「でもやっぱりボサノヴァ系の曲もあったし、Brigitte Fontaineに憧れていたというのもあって、ボソボソって歌ったり、音楽的にとらわれない感じかも」

――ボサノヴァやフレンチなものに惹かれていったきっかけって、なんだったんですか?

「それは子供の頃にブラジルにいて、現地で流行っている音楽とかは普通に聴いていたし、『MELTING MOMENT』に入っている“THOSE WERE THE DAYS”(*3) は、ブラジルにいたときにリアルタイムで流行っていたのを聴いて、すごく心に残っていた。あと、母親がシャンソンなどを歌っていたので、その影響はすごくあります」

*3: Mary Hopkinのヒット曲。原曲は、20世紀前半頃のロシア歌曲「長い道を」。

――1990年にDJを始めるようになったのはどういう経緯で?

「私が同年代の人と比べてフレンチポップを好きで聴いていることを知っていた友達の友達が、六本木のPARADISOでDJをやっていて。そこはもともとディスコだったところを、DJブースだけを残してカフェ・バーにしたお店だったの。隠れたところに小さなDJ小屋があって、わざわざギャラを払ってDJを雇うというバブルなことをしていた。もともとそこのDJチームを始めたのは、Raphael Sebbag(United Future Organization)さんとかだったので、お店にはフレンチとかラテンのレコードがたくさん置いてあって。私がその辺りの音楽に詳しいから、そこのボス的な存在の人に“やってみない?”と言われて。そこで週3くらいやっていて。だから私が音楽でお金をもらったのはDJが初めてでした。それから今度は白金台のGiger BarにもDJを入れたいということで、PARADISOのDJチームがやることになって。不気味な音楽かけられるし、嬉しいなって」

――Giger Barではどういうレコードをかけていたんですか?

「(かかっている音楽は)なんでもよかったんです。だから、私はけっこうハウスとかかけてましたね」

――DJを始めるときは誰かに教えてもらいましたか?

「一切ないです(笑)。レコードの時代だから、最初はレコード盤に針を落とすときに指先が震えちゃって(笑)。でも慣れると本当に楽しかった」

――DJ活動と並行してPGFの活動も始まっていったんですか?

「その前に、nOrikO & The POiSON BOY FRiENDというバンドで活動しようと思ったことがあったのね。バックのメンバーが男の子だったから。でもそれだと長いから、The POiSON GiRL FRiENDという名前で3回くらいライヴをやって。それで1989年にロンドンに行ったらクラブがすごく楽しくて、一気にクラブ・ミュージックに目覚めてしまった。だから日本に帰ってきたときに踊れる音楽をやりたいという気持ちはすごくありましたね。もともとリズムボックスが好きだったから、最初はリズムボックスと、高校の頃からの友達のベースの女の子と、あと江藤直子さんと、一緒にバンドやろうみたいな感じでやっていたんですね。その頃、VOICE PROJECT(*4)に出会って、関根くん(関根信義 aka DJ BABY TOKIO)にこういうクラブでライヴやりたいなっていつも相談していて。ライヴハウスで、私はやる人、あなたは観る人、と別れているのがすごく嫌だったから。みんながただ単に好きな音楽で踊っているところでちょろっとライヴをやって、別に私のこと誰も観なくていいから、音楽が良ければ踊ってくれればいい、というのがやりたかったの。それで関根くん、CLUB CITTA'川崎で“クラブ・アンドロメダ”を始めたんですよね。ライヴとDJがあるイベントは今はあたりまえになっているけど、日本では走りだったんです」

*4: 90年代初頭の日本のテクノ黎明期に活動した企画集団。関根信義 aka DJ BABY TOKIOが主宰。

――関根くんとは、やっぱりクラブで知り合ったんですか?

「私が六本木でDJを始めた頃に、同僚のDJが近くの六本木のクラブでDJをやるというので遊びに行ったら、そこに“Club Psychics”のフライヤーが置いてあったんです。その頃のフライヤーって、かけている音楽のジャンルとかアーティストの名前が書いてあって、POP WILL EAT ITSELFとかSHAMENとかって書いてあって。それで、このイベントに行きたいと思って行ったのが最初で。六本木のクラブで1回だけ彼らがパーティをやったときに出会って、“いつも下北のZOOでやっているからおいで”みたいなことを言われて、それで通うようになって」

――そこから関根くんやDJ YASSくんたちと遊ぶようになったわけですね。

「そうそう。クラブで友達を作っていましたね。今はみんなSNSで友達を作るんですよね」

――そして1991年にはPGFのミニ・アルバム『The POiSON GiRL FRiENDS』がnOrikOさんのレーベル「PSYCHO PLANET」からリリースされます。このときはベースの女性とのふたり編成になっていますね。

「最初は江藤直子さんもいて、斎藤ネコさんのスタジオでレコーディングしたりとかもしていたんだけど、途中からGOK SOUND(東京・高幡不動)でレコーディングするようになって。その頃はお金がなかったから、DJの仕事をしながらお金を貯めて、お金が貯まったらスタジオに行って録音していました」

――まさにDIYなやりかたで完成させたんですね。その頃はPOiSON GiRL FRiENDSという名義でしたが、そこからnOrikOさんのソロ・プロジェクトとしてのPOiSON GiRL FRiENDへ移行していくのにはどのような背景があったのでしょうか?

「CDを出したら、メジャー・デビューしないかって業界人がいろいろと来るわけです。ふたりだからインディでやっていきたいからと言って断っていたんですけど、いろいろあって彼女はロンドンに行っちゃった。それで私はまたひとりになっちゃって、どうしようかと思っていた頃に、ビクターから話があったので」

――それでVictorのレーベル「Endorphin」から1992年に『MELTING MOMENT』でメジャー・デビューしたんですね。その一方で、93年にリリースされた『ANGELIC HOUSE』というコンピレーションにnOrikOさんはユニット・DARK EYED KIDで参加されています。DARK EYED KIDはいつ頃どのようにして結成されたのですか?

「『MELTING MOMENT』のライナーをNOBBY STYLE(宇野正展 | NObby uNO)が書いてくれたんだけど、彼が“WADAさん(DJ WADA)とアンビエントのバンドをやりたいから、nOrikOちゃんも参加してくれない?”と誘われたのがきっかけです。それで『MELTING MOMENT』をリリースした直後くらいからレコーディングを始めて。そのリリース・パーティのとき、私はちょうど『SHYNESS』のレコーディングでイギリスにいたから出られなかったみたいなエピソードもあります。『ANGELIC HOUSE』も海外でリリースしたいという声が今多いんですけど、原盤を持っている会社には当時の担当のかたはいないと思うから、なかなか話を持っていけなくて」

――『MELTING MOMENT』がリリースされて様々な反応があったと思うのですが、中でも一番のサプライズはMomusからの反応が次作の『SHYNESS』へと発展していったことですね。

「それは情報雑誌『シティロード』(エコー企画 | 1975-1992)さんのおかげ(笑)。あのとき『シティロード』で記事になっていなかったら、こんなに早くは進まなかった。私はあまり積極的ではないので」

――コラボレーションの経緯については今回の『SHYNESS』のリイシューCDのライナーに書いたのでここでは要約しておきますが、『シティロード』1992年8月号でMomusのインタビューをしたときに、Momusがお気に入りのアーティストとしてPGFの名を挙げたんですね。その記事の担当編集者だった僕が急遽nOrikOさんに取材してMomusの魅力を語ってもらい、同記事内に掲載したところ、Momusの日本の友人が英訳して本人に送り、Momusからレコード会社にPGFプロデュース企画案がFAXで届いた、というのが出発点です。

「そうです。あの頃はメールもなかった時代で、夏くらいにFAXが来て。“レコード会社はどうなるかわからないけど、いつかあなたと仕事がしたい”っていう手紙を書いたのが1992年の9月くらい。それで11月の終わりにロンドンへ行く機会があって、会ったときにはもうすでにデモテープが何曲かできていて。だから逆に、デモテープがあったから企画が早く通りやすいというんで、業界人の友達のひとりに相談したら、“本間さん(孝男 | 日本コロムビア洋楽部のディレクター)のところならやるんじゃない?聞いてみるわ”みたいな感じで、話を繋げてくれて。それでデモテープを持って12月にコロムビアでミーティングをしたんです。そうしたらけっこうとんとん拍子で企画を通してくれて、もう93年の1月にはロンドンへレコーディングをしに行きました」

――Momusとのレコーディングはどのように進めていったんですか?

「スタジオも全部私がロンドン行ってから決めたんですけど、ちょっとあまりにももったいないお金の使いかたをしてしまって。日本だったら、スタジオ代が高かったから(自宅で)ガチガチにプリプロをやったあと、スタジオでレコーディングするんです。Momusには、“もし自分がいつも使っているスタジオだと、このバジェットだと1年間毎日レコーディングできる。でも、もしPET SHOP BOYSが使っているスタジオだと、10日しか使えない”と言われて。やっぱりイギリスはメジャーとインディの差ってすごいんだと思いました。結局その中間地点で、行きやすいBerwick Street Studioを6週間ロック・アウトで借りちゃったの。CUTEMENがレコーディングしていたスタジオだから私も行ったことがあるし、ロンドンの中心地ソーホーにあって場所的にも良くて。それで休みなく、毎日スタジオに缶詰になっちゃうわけですよ。Momusがスタジオに来て1から打ち込んでいく作業をしているんです。今思うと、最初の1ヶ月は安いところでプリプロとかをやって、レコーディングの段階になったら普通のスタジオでやれば、MVを作る予算が残ったんじゃないかな(笑)。(Momusとは)きちんとリミックスも作らなかったし。だからこの時代に出したわりには、リミックスもMVもなくて。でもレコーディング時にいろいろなヴァージョンを録っていて、それがたまたま今回発掘されたので、CDにはボーナス・トラックとして入っています」

――Louis Philippe、Simon Fisher Turner、BALANESCU QUARTETといったゲストはMomusが決めたのですか?

「人選はMomusが。お友達っていうことでかな?」

――『SHYNESS』がそれまでのPGFの延長線上にあるのに対し、1994年リリースの『LOVE ME』ではダンス色が強まりますね。それはどういう理由からですか?

「私はその当時、もうちょっとクラブ・サウンドが好きだったので。『SHYNESS』は私が80年代にやっていたような、ちょっとアコースティック系の曲とか、そういうのにぴったりハマったというのがあって。だけど、当時の私はやっぱりもうちょっとクラブ系の音楽がやりたかったんです」

――『LOVE ME』はセルフ・プロデュースのもと、日本で制作されていますね。

「『LOVE ME』はお友達みんなに協力してもらって。これも最初はミニ・アルバムを作る話だったけれど、録音していくうちに入れたい曲が増えていって、最終的にはフル・アルバムになりました(笑)。これもメインはGOK SOUNDで録ったんですけど、GOK SOUNDがちょうど吉祥寺にお引っ越しの最中で録音が間に合わなくて、テープレコーダーをGOK SOUNDから借りて、バックトラックを友達の家でコンピューターからテープレコーダーに流し込んで、最終的にギターとか歌とかミックスとかはGOK SOUNDでやったんですけど、夏の暑い時期にマスターテープを持っていろいろ移動して大変でした。でも、それだけ満足のいく作品にはなったと思います。例えば一番最初の曲“Passage Brady”は、ちょうどトリップホップが出始めの頃だったので、絶対にトリップホップ的なものは入れたいと思っていて」

――1994年に『LOVE ME』をリリースした後、PGFの活動は一区切り。その後はkiss-O-maticでの創作活動に重点が移行していったのは、PGFという名前ではないほうがやりやすかったからですか?

「それはその通りです。『LOVE ME』でその当時自分がやりたかったことを全部入れたので。もちろん次も作る気満々ではいたものの、その翌年始まってすぐに神戸で震災があって、その後オウムの地下鉄サリン事件があって、制作意欲がなくなってしまった。それまでの人生、私は本当に音楽のことしか考えて生きていなかったので、世の中の動きっていうのは全く未知の世界。でもオウムは選挙活動で見ていたから特に衝撃的で、日本でこういうことが起こっているというのが、ちょっと信じられなくて」

――nOrikOさんの中ではDARK EYED KIDとkiss-O-maticはどう区別されているのですか?

「DARK EYED KIDはあくまでも私と宇野くんとDJ WADAさんとTANIくん(Heigo Tani)の4人でやっていて、DJ WADAさんとTANIくんはCo-Fusionで活動するようになって、kiss-O-maticはNObbyと私のユニット。あと、1995年くらいからハウスにハマり過ぎてしまって、あまり歌ものが聴けなくなったっていうのがあって。歌じゃない部分で感動が欲しかった。なぜだかわからないけど、あんなに大好きだったTHE SMITHSも聴けなくなってしまったんですね。だから、どうしても歌よりもリズムとかサウンドに興味を持っていて。kiss-O-maticも、もうちょっと歌も歌ってほしかったと言われることもあるけど、私自身が歌えなかったんです」

――kiss-O-maticって、William OrbitのユニットであるBASS-O-MATICから名前を取っているのですか?

「そうです。DARK EYED KIDもね、実はWilliamに名前を付けてもらって。“なんか良い名前ない?”って聞いたら、3個くらい挙げてくれて。大抵自分の曲目からなんですけど(笑)。DARK EYED KIDもWilliamの曲にそういう題名のがあるから」

――ということは、すでに90年代初頭にWilliam Orbitと交流があった?

「そうなんです。『MELTING MOMENT』もWilliamが気に入ってくれて、1曲毎に長いコメントを書いたものをFAXでガーッと送ってくれて。だから本当はWilliamともやりたかったんですけど、その頃って日本ではMomus以上にWilliamが知られておらず、レコード会社からOKが出なくて」

――Madonnaのプロデュースで有名になるのって、その後ですよね。

「そう、もっとずっと後です。だから『SHYNESS』のレコーディング中にもけっこうWilliamと電話で話したんですけど、“スタジオに遊びに来たらいいのに”と言っても、“でも僕もPGFのプロデュースやりたいって言ったのに、なんでMomusとやっているの?”って言われちゃって(笑)」

――Williamとはどうやって知り合ったんですか?

「Williamって、BASS-O-MATICのライヴで1回日本に来ているんです。そのときに初めて会ったのかな。ちょうどそのときにYELLOW(東京・西麻布 Space Lab YELLOW)で私たちがイベントをやっていて、DARK EYED KIDのライヴにゲスト出演してくれたの。Williamが大好きなシンセ、JUNO-106を用意して弾いてもらって。でもあの頃ってインターネットもスマホもないし、誰もカメラなんて持ち歩かない時代だから、証拠が残っていない(笑)」

――kiss-O-maticの活動は90年代後半くらいに終わり、その後はしばらく間が空いてしまいますね。

「間が空いたのは、3年半フランスに住んでいたから。音楽から離れたかったっていうのがすごくあって」

――音楽から離れたくなった理由は?

「やっぱり90年代があまりにも忙しかったっていうのもあるし、あとはkiss-O-maticの解散もあるし、疲れたんですよ、人生に(笑)。音楽以外の生活もしたいと思ったんだけど、結局また戻ってきてしまった(笑)」

――2014年にPGFとしては20年ぶりとなるアルバム『rondoElectro』がリリースされます。ここに至るまでにはどのような流れがあったのでしょうか?

「2004年にフランスから帰ってきて、しばらくは入院している父親の看病をしていたんですけど、2006年くらいから、そろそろまた歌いたいと思って。そのときにはもう機材は全部売り払ってしまっていたので、私の手元には何も残っていない。それでまたアコースティックな音楽をやりたいと思って、スローペースでちょこちょこっとライヴを始めたんです。ピアノをバックに、フランス歌曲のサティとかドビュッシーとかフォーレとかを歌うようになって。いい歳だし、そろそろその路線もやっていこうかと思っていたんですけど、1回ライヴをやるとすぐ疲れて凹んじゃうんで、なかなか継続できなくて。それと、他から話が来るのは、PGFのライヴやってくださいとか、DJやってくださいとかだったので、シャンソンみたいな音楽は望まれていないと思って。でも昔の仲間、ハゼモトキヨシくん(PC-8, interferon, Sigh Society)はずっと近くにいる。だから『rondoElectro』に関しては、昔からの友達の手を借りて、リハビリ・アルバムとして、20年ぶりに作りました。あとは高橋さん(コウジ | タカハシテクトロニクス, MUTRON, T2, PALOMATIC)との“2002 au japon”は昔リリースしようと思っていた曲。音源がMP3だったので、けっこうマスタリングが大変でした。“testype”もkiss-O-maticで作ったものだし」

――そういうリハビリから復帰して作ったのが、2018年リリースの『das Gift』?

「いえ、『das Gift』はNekon Recordsの田中圭一さんがプロデューサーなので、人選もわりと田中さんがやっていて、私はどっちかというと『SHYNESS』と同じように歌に徹しました」

――そろそろ新作を世界中のファンが待ち望んでいると思うのですが、新作の予定は?

「作りたいという意識と、もう本当に作らなくちゃいけないという意識がすごくあって。だけど90年代のノリではもう作れないから。時代的なものもすごくあるし。今はレコーディングの仕方も全部ハードディスクじゃないですか。でも私はそのへんにすごく疎くて、やっぱり卓でミックスしたいんです。小さなコンピューターの画面じゃなくて、フェーダーをいじりたい。実際のところ、私、自分がプロデュースした作品は上がってきた音を最終的なミックスダウンで消したり足したりとかやっているので、自分がマスターすればいいんだけれども、ハードディスク・レコーディングをマスターしつつ制作となると、膨大な時間がかかるというのもあって。今、PGFに一番足りないのはマニピュレーターさんです(笑)」

――でもnOrikOさんの周りには優秀なミュージシャンがいっぱいいるじゃないですか。

「だからそういう意味では、優秀なミュージシャンを集めて生音で録っちゃうというのはすごく楽なんだけれども、でもそれだとたぶんね、PGFの音にならないから。やっぱり打ち込みは大事だし。それと、昔は本当に好きな音しか入れないというか、嫌いな音は全部消していたんだけど、今はそれをできるかな……。昔だったら、ミュージシャンに対しても“これちょっと違うんですけど”ってガンガン言っていたのに、最近はちょっと遠慮するところもあるし」

――昔はそんなにジャッジが厳しかったんですか。

「斎藤ネコが私のことを、“今まで会ってきたミュージシャンで、スタジオの中でこんなのやだやだやだ!って飛び跳ねていた人は初めてだ”って(笑)。ライヴの度によく言っていたので、私の周りではすごく有名」

――それだけ今は大人になったということですね(笑)。

「そう、大人になっちゃったからどうしよう(笑)」

――海外のファンは若い子が多いですよね。

「世界中でZ世代の子たちが好きなんです。その子たちから“マザー”とか“クイーン”とか言われているんですけど、すごく不思議。ただ、意外と海外の子たちは歌詞を聴いてくれている。それがおもしろいですね。ただ単に90sサウンドが好きというわけじゃなくて、歌詞の世界まで聴いて。だから暗い子たちが多いんですけど」

――自分の居場所がなさそうな子たちが聴いてくれているというわけですね。

「そうそう。自分の居場所は難しいよね」

――やっぱりPGFは時代を超えて、そういう人たちを魅了し続けるんですよ。だってPGFの音って、90年代には居場所がなかったわけじゃないですか。

「だから当時としては、テクノの人たちからは“PGFはネオアコじゃん”みたいに言われてね。逆に渋谷系の人たちからは“PGFはテクノじゃん”って言われちゃう。どこにも入れてもらえなかったっていう意識はすごくありますね」

――でもPGF同様、日本で特定のジャンルに居場所のなかった音が今では海外で評価されているじゃないですか。そういう意味では、世界中に点在している、居場所のない子たちとPGFが繋がる時代がようやく来たと思います。今後の海外でのライヴは?

「この後は、ヨーロッパ。アメリカも一応あるはずなんですけど。あとオーストラリアからもオファーが来ていて、たぶんそれは来年。あと、中国はまた1月かな。中国もなぜかファンが多いんです。なぜかインドとアフリカからはオファーが来ていないですね(笑)。おもしろいのは、今はシティポップ・ブームで、日本のアーティストが東南アジアですごく売れているじゃないですか。でも私、東南アジアでは売れていないんです(笑)。来てほしいっていう声はあるんですけれども、正式なオファーはない」

――シティポップ・ブームの波に乗って評価されているわけではない?

「全く関係ない(笑)」

――海外の活動で今後も忙しいと思いますが、ぜひ日本での活動もお願いします。海外でのそういう反応を聞いて、日本の若い子たちにももっと届いてほしいと思いました。

「そうなんですよね。日本でも私をDJで呼んでくれたり、“ライヴして”と言ってくるのはやっぱり若い子なんです。高校生とか、20歳くらいの子とか。それはそれで、やっぱり尖った人には刺さっているんだと思いますね」

■ POiSON GiRL FRiEND

『SHYNESS』『LOVE ME』発売記念 サイン会

https://towershibuya.jp/2025/06/20/215087

2025年8月2日(土)

東京 渋谷 タワーレコード渋谷店 6F TOWER VINYL SHIBUYA イベントスペース

開場 13:30 / 開演 14:00

■ 2025年8月2日(土)発売

■ 2025年8月2日(土)発売

POiSON GiRL FRiEND

『SHYNESS』

NIPPONOPHONE

CD COCP-42495 2,300円 + 税

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5748/

[収録曲]

01. MADAME DE SADE

02. MISTER POLYGLOT

03. PURE SELFISHNESS

04. MULTIPLE CHOICE

05. DADDY MY DEAR

06. MONCHE

07. MORE I SEE

08. SHYNESS

09. DOOMED LOVE

10. THE END OF HISTORY

11. NOBODY

12. Mr. Polyglot (radio reconstruction mix) (from 『Mr. Polyglot Remix』) *

13. Dreamer's Ball (from 『Mr. Polyglot Remix』) *

14. Dreamer's Ball (hysteric ball mix) (from 『Mr. Polyglot Remix』) *

15. Heidi (from 『Mr. Polyglot Remix』) *

16. It's Impossible (from 『Mr. Polyglot Remix』) *

17. MONCHE (choppy mix) (Unreleased) *

18. NOBODY (intimate mix) (Unreleased) *

* Bonus Track | CD Only

[Vinyl LP]

[Vinyl LP]

COJA-9542 4,200円 + 税

https://shop.columbia.jp/shop/g/gR0245/

■ 2025年8月2日(土)発売

■ 2025年8月2日(土)発売

POiSON GiRL FRiEND

『LOVE ME』

NIPPONOPHONE

CD COCP-42496 2,300円 + 税

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5749/

[収録曲]

01. Passage Brady

02. Love Is...

03. Histoire d'O

04. Love Me, Please Love Me

05. Slave to The Computer

06. If You Wish

07. Ouragan

08. Tout est Rouge

09. Communication Breakdown

10. Secret Track

11. The October Country (2024年新曲) *

12. Tout, tout pour ma chérie (from 『プロヴァンスの休日』) *

13. Un homme et une femme (from 『プロヴァンスの休日』) *

* Bonus Track | CD Only

[Vinyl LP]

[Vinyl LP]

COJA-9543 4,200円 + 税

https://shop.columbia.jp/shop/g/gR0246/