自分が見ている世界だけがすべてじゃない

2023年11月には1st EP『beyond being』をリリースし、今年3月のGATECREEPER来日公演ではCOFFINSと共にサポートアクトを務めるほか、4月28日にはAZARAK、FIGHT IT OUTを迎えた自主企画「Neighbour's Chaotic Program」を控えている。

どこにも属さない、異形のハードコア・パンクともいうべき彼らのスタイルはどのように確立されたのか。2月某日、メンバーのDaisuke Tanaka(vo)、Takaki "Pugnus" Emura(g)、Koki "Fury" Kawana(g)、s4y4k4(b)、Haruka Kiyoyama(dr)のうち、ギタリストでコンポーザーのEmuraに、彼の自宅で話を聞いた。

取材・文 | 須藤 輝 | 2024年2月

Main Photo ©Takayasu Fukuda

――自宅にアンプがいっぱい置いてあるのって、ヤバいですね。

「この部屋にはギター・アンプのキャビネットが4台とヘッドが2台、寝室にもう1台キャビネットがあって、キッチンにコンボ・アンプが1台とベース・アンプのキャビネットが2台置いてあるから、普通だったら倉庫を借りるレベルですね。もともと僕はギター・アンプに加えてベース・アンプでも鳴らしたかったんですけど、だいたいのライヴハウスはベース・アンプのキャビネットを2台も置いていないので、自分たちで用意して」

――以前、SPREAD(東京・下北沢)でライヴを終えたBELMADIGULAが撤収しているのを見て、引越しみたいだと思いました。

「荷物多すぎですよね。僕らもなんでそうなったのか……僕に関していえば、昔から自分のアンプを持つことに憧れがあって、7、8年前、大学生のときにOrangeのアンプを買ったんですよ、ヘッドだけ。当時からバンドはやっていて、そのあとキャビネットもOrangeのやつを揃えたんですけど、だんだんアンプを持ち出すのもダルくなって。でも、BELMADIGULAをやるにあたり、せっかくだからライヴで使うことにしたんです。そうしたら“なんか物足りないね”と、僕以外のメンバーも自前のアンプを持とうという話になって。うちのもう1人のギターのKokiは、BELMADIGULAに参加するタイミングで楽器を始めたんですけど……」

――へええ。そうなんですね。

「僕は一応、10何年も楽器を弾いているので、おすすめのエフェクターとかの話をしているうちに、Kokiは最初にRolandのJazz Chorus(JC-120)という、よくスタジオとかライヴハウスに置いてあるアンプを気に入って。そのときから僕はアンプを2台使っていたから、彼も“2台で鳴らしたい”と、ギターを始めて半年も経たないタイミングでアンプを買うっていう。でも置き場所がないから、とりあえず僕の家に置いてみて、気付いたらこうなっていた感じですね。でも、ライヴのときはただアンプを積めばいいというわけではなくて、なるべく見栄えは良くしたいんですよ。現状、僕はOrangeのヘッドにHiwattのキャビネットを2台、Kokiは、今はジャズコじゃなくてMesa / Boogieの鉄板入りのヘッドとキャビネットの下に、Sunnのキャビネットをもう1台置いて、ごちゃごちゃしない感じにしていて。ベースのs4y4k4は、以前はHartkeとかのアンプを使っていたけど好みが変わったらしく売っちゃって、今はDarkglassというフィンランドのメーカーのアンプを使っています」

――見た目だけじゃなくて、音へのこだわりは?

「キャビネットをHiwattにしたのは、KING CRIMSONがRobert Frippの意向でメンバー全員がHiwattのDR103というアンプ・ヘッドとHiwattのキャビネットを使っていた時期があって、要はそれだけHiwattのアンプは音のレンジが広いんですよ。僕らはけっこうチューニングを下げて演奏するし、ギターとベースの中で僕が一番ファズっぽい音を、つまり倍音をよく使うので、レンジは広いほうがいい。あと個人的に、僕はイギリスのメーカーのほうが音が好みで、だから最初にOrangeのヘッドを買ったりしたんです。逆にKokiはメタルっぽい、アメリカっぽい音が好きなので、アメリカ製のMesa / Boogieに今は落ち着いている感じですね。だから2022年のデモ『in tenebras cadere』と、去年出したEP『beyond being』は、アンプが変わっているから各楽器の音の響きも変わっているんですけど」

――それはデモの録音に満足していないとか、そういう話ではない?

「例えばデモに入っていた“Cursed”という曲はEPでも再録していますけど、デモはデモで、僕は生感があっていいと思っていて。デモもEPも、全部自分たちでレコーディングしているんですよ。ただ、デモのときはスタジオの天井に備え付けの2本のマイクだけで録っていて、僕はたしかMarshallのヘッドにOrangeのキャビネットだったんです。スタジオにあったやつをそのまま使ったので。当時、Kokiはまだギターを弾けなかったのでデモでは僕が全部弾いているんですけど、僕のギターの音に対してベースのs4y4k4が“今まで聞いたことないくらいでかい”と言っていて。それに負けないようにジャズコとベース・アンプを繋いだりしたから、ベースは金属バットを振り回しているような音になっているんですよね。一方、EPでは自分たちの機材を持ち込んでマイクを何本も立てているし、Kokiもちゃんと弾けるようになっているし、僕の音も変わっているし、s4y4k4も落ち着きのある音を出すようになったので、そういった意味では全体的にバランスが取れているんじゃないですかね。あとドラムは……」

――2023年にメンバーチェンジがありましたよね。

「そう、デモとEPで叩いている人が違う。前任のドラマーはわりと勢い重視っていう感じで、それもハードコア・パンクっぽくていいんですけど、今のHarukaは冷静沈着で、マシーンみたいな」

――そのうえ音がバカでかいですよね。

「だからEPのレコーディングでもマイクの調整が大変だったんですよね。普通のセッティングだとすぐメーターが赤まで行っちゃう。Harukaは音がでかすぎて、僕らがいくらアンプ積もうが関係ない(笑)」

――BELMADIGULAって、どうやって結成されたんですか?

「発起人はヴォーカルのDaisukeで、彼が“スラッジとかドゥームを軸にしたハードコア・バンドをやりたい”と、SNSでメンバー募集しているのをたまたま見たんですよ。Daisukeと僕は10年くらい前からの付き合いで、しばらく会っていなかったけどおもしろそうだから“ギターやりたい”って連絡したら、そのときすでにDaisukeの大学の後輩だったKokiと、Daisukeの友達の前任ドラマーがメンバーとして参加していて。4人で“ベースどうしよっか?”なんて話していたところ、急にs4y4k4から連絡が来たんですけど、このs4y4k4だけは誰とも面識がない、まったく素性の知れない人間で。唯一の判断材料が、TOKYO CRAFT CLUBというクルーでヒップホップとかポップパンクのクロスオーヴァーみたいなことをやっているということだけだったんです」

――BELMADIGULAとはかけ離れていますね。

「だから“スラッジを何かと勘違いしているのかな?”とも思ったんですけど、1回話をしてみようということで、Daisukeが会いに行ったんです。そうしたら、初対面のDaisukeに対して発したs4y4k4の第一声が“僕、ACID BATHが大好きなんですよ”っていう」

――(笑)。

「“じゃあ、大丈夫だね”みたいな(笑)。それで、曲はDaisukeが昔書いた、デモに入っていた“Brutal Chain”と“Cursed”の原型みたいなやつがあったんですけど、とりあえずバンド名を決めようと。そのとき、僕がなんとなくシャルル・フレジェという写真家の『CIMARRON(シマロン) ブラック・アイデンティティ ―南北アメリカの仮装祭』(青幻舎)という写真集を開いたら、たまたまそのページに“BÈL MADIGRA(ベル・マディグラ)”と題された写真が載っていて。これはハイチ共和国のジャクメルという町で行われているカーニヴァルに登場する“ゾンビ”の一種で、“カラフルな衣装を着た陽気な生ける屍”だというんです。なんか語感もいいし、もともと僕自身が民族衣装とか好きで」

――BELMADIGULAの音楽にもどこかトライバルな感じ、ありますよね。

「そう、あれは完全に僕の趣味です。で、写真集のタイトルになっている“cimarron”はスペイン語で黒人逃亡奴隷のことで、ジャクメルのカーニヴァルも16世紀から17世紀にかけてスペインとフランスから入植者が上陸してきた頃から開催されているらしいんですね。当然そこには反抗運動という意味合いもあるし、そういう背景も含めて気に入って、そこにバンドマンみんなが大好きな“caligula”という言葉の“-gula”を組み合わせて、BELMADIGULAというバンド名にしたんですよ。それが、2021年の11月くらいだったかな。そのあと、毎年2月20日に大阪のSECOND TO NONEのワンマン・ライヴがあるから、そこでデモを配ろうという話になり、“とにかく練習して、さっさと録って、CD-Rに焼こう!”みたいな」

――じゃあ、BELMADIGULAは結成が2021年11月で、始動が2022年2月になるのかな。1stデモは後日、DEAD SKY RECORDINGSからカセットテープでリリースされましたね。

「僕らの初ライヴが2022年の7月にあったので、そのタイミングで出してもらいました。初ライヴの会場はB.B.street(神奈川・横浜)で、FIGHT IT OUTとかTear da Club Upと一緒に出たんですけど、各バンドだいたい25分くらい持ち時間があるじゃないですか。そこで、デモの2曲をやっても合わせて12分ちょいで終わっちゃうから、あと何やろうかと考えたとき、あえてデモの曲をやらないのはどうかという提案を僕がして」

――初ライヴに合わせてデモをカセット化したのに。

「このときはノイズから始まって、20分くらいあるポストブラックメタルみたいな曲を1曲やって、“Cursed”で終わらせたのかな。デモを聴いてくれていたお客さんからすれば、開始から20分以上も意味わかんない時間が続くっていう。あと、あの場にいたお客さんの多くはモッシュパートを期待していたと思うんですけど、みんな“モッシュできない……どうしよう?”みたいな顔をしていたのをよく覚えていますね。その3週間後に、大塚(東京)のスタジオ音楽館で2回目のライヴがあって。ALSEIDとVICE CITY SLAVEと僕らの3マンだったんですけど、冗談で“45分やっていい?”と言ったら“いいよ”とOKされちゃったんですよ」

――無茶しますね。デモの曲以外は何をやったんですか?

「横浜でやった20分の曲と、今回のEPに入れたけど当時は音源化されていなかった“Per Aspera Ad Astra”と、最後にMAYHEMの“Deathcrush”のカヴァーをやりました。この“Deathcrush”のカヴァーは僕のギター・ソロで終わる感じで、モッシーなリフとか全然なかったのに、なぜかものすごいモッシュが起きていて。あとで友達に“なんか漏れ出ちゃうんだよね、モッシュが”と言われたのがおもしろかったですね。そこから先はどんどんライヴが多くなっていったんですけど、ライヴの度に自分たちの課題が見つかって、それを次のライヴで改善していくというのを繰り返していたら、いつしか“BELMADIGULAは毎度ライヴの感じが違う”と言われ始めて」

――僕もそう思っていました。

「僕らとしては別に変わったことをやっているつもりはないんですよね。ライヴはエンタテインメントであって、お客さんはお金と時間を使って観に来てくれている。であれば、より良いライヴを提供し続けるというあたりまえのことをやっているだけで。その結果として変化しているんだと思うし、それはこの先もずっと変わらないでしょうね。もちろんメンバーひとりひとりも変わっていて、例えばKokiなんか、2年前はギター初心者だったのが、今や僕より機材とかに詳しいですからね」

――ハマっちゃったんですね。

「2人で出かけたときとか、道を歩きながら普通に“Emuraくん、このペダル・エフェクター見つけたんだけど、どうすかね?”とか聞いてくるし、ずっと携帯をいじっていると思ったら楽器のサイトを見ていたり。ちょっと気持ち悪いですもん。逆にベースのs4y4k4は、最初は機材へのこだわりが強かったんですけど、どんどんロックな感じの思考になり、最終的に“音が出りゃいいか”みたいな境地に至って。自分がライヴをしていないときは音についていろいろ考えているみたいなんですけど、いざステージに立ったらガンガンいくタイプなんですよね」

――ヴォーカルのDaisukeさんも、最近はシンセサイザーを導入したりして。

「ある時期から自分でマイクにディレイをかけたりしていたんですけど、初期の頃とは装備が全然違いますよね。ドラムのHarukaも、“シンバルはSabianしか使いたくない”みたいなこだわりを持っていて。だから自分でちょっとずつ買い揃えて、結果、また機材が増えるという。そういう面倒臭い奴らが集まっているんですけど、5人とも今までちやほやされたことがない、泥水すすりながら這いつくばって生きているような人間なので、音だけは地に足がついているんじゃないかな(笑)」

――現状、BELMADIGULAの曲はすべてEmuraさんが書いているんですよね?

「Daisukeのメンバー募集におもしろがって乗っかったはいいけど、蓋を開けてみたら曲を作れるのが僕しかいなくて。しかも僕はハードコアをまったく通っていなかったので、まずハードコアを知るところから始めたんです。Daisukeに“スラッジ系に限らずお前が好きなハードコア・バンドを教えろ”と、プレイリストを作ってもらったりCDを貸りたりして。日本のバンドだったらさっき話に出たSECOND TO NONEとか、ZENOCIDEとかKLONNSとかを聴いて、海外のバンドだと、僕はなぜかNEXT STEP UPだけ知っていたんですよね」

――90年代、ボルチモアのハードコア・レジェンドじゃないですか。

「そうやっていろいろ聴いていくうちに、ハードコア・パンクの精神みたいなものがだんだん理解できるようになって。もともと僕はスラッジとかドゥームみたいなジャンルを意識して聴いていなかったけれども、SLEEPやBLACK SABBATH、SWANSなんかは通っていたし、ブルーズっぽいゆったりしたフレーズとかも好きだったんですよ。だから、僕はBELMADIGULAの前はデスメタルのバンドをやっていたんですけど、遅い曲を作ることに抵抗がなかったというか、わざわざ遅くしようと思わなくても自然とそのテンポ感になるみたいな。究極に速い音楽って、究極に遅い音楽じゃないですか。ドローンとかも、速い音が揃っていって遅く聞こえるだけだと思っているので。でも、ただ遅い曲をやってもおもしろくないので、自分の好きなテクノの要素とかも入れたりしつつ、ハードコア・パンクであることは大事にしています。それは僕だけじゃなくて、メンバー全員がそう」

――ハードコア・パンクであるとは?

「簡単にいえば、逆張りですね。世の中で主流とされている考えかたとかに噛みついていく。僕個人としては、あるシステムを壊したかったら真っ向から反抗するんじゃなくて、そのシステムの中に入って、従順なフリをしながらじわじわ壊していくみたいなことを実践したくて。ハードコア・パンクという音楽そのものに対しても、内側から概念ごと破壊するのがパンクなんじゃないかとか、すごく抽象的なんですけど、そんなふうに考えていますね。もちろんなんでもかんでも逆張りすればいいというわけではなくて、そこで逆を行くことに意味はあるのか、何かクリエイティヴなことに繋がるのか、自問自答しながらやっているつもりです」

――Emuraさんはハードコア・パンクを通っていないが、どんな音楽を通ってきたんですか?

「メタルですね。きっかけは、小学4年生くらいのときに兄に無理やり聴かされたSLIPKNOTです。たしか『All Hope Is Gone』(2008, Roadrunner Records)が出たあたりで、たぶん兄は“小学生はこんなの聴けないだろ”と思って聴かせたんですけど、聴けちゃって。それ以前に触れていた音楽は、父が車の中でかけていたKING CRIMSONとかLED ZEPPELINとかEnyaとかクラシックで、その中では断然クリムゾンが好きだったんですけど、SLIPKNOTを聴いたときに“重いバンドもあるんだ?”みたいな感じになって、気が付いたらSYSTEM OF A DOWNをめちゃくちゃ聴いていたんですよ。今好きか嫌いか聞かれたら、別にどちらでもないんですけど。それで、中学生になってからは筋肉少女帯とMAYHEMばかり聴いていました」

――その頃からMAYHEM好きだったんですね。

「MAYHEMは、吹奏楽部にいた同級生の先輩経由で知ったのかな。“世の中にはこういう音質の悪いメタルもあるんだぜ”みたいな感じで、たぶん『Deathcrush』(1987, Posercorpse Music / Deathlike Silence Productions)の、Deadが歌っているヴァージョンを聴かせてもらって一発で気に入りました。あと、僕は中学ではクラシック・ギターの部活に入ったので、バッハとかも聴いていたというか、弾かされていたんですけど、バッハってよくメタルっぽいとか言われるじゃないですか」

――ワーグナーとかホルストもそうですよね。

「それもあってメタルというものにより抵抗がなくなって、スラッシュメタルもデスメタルもLAメタルもジャーマンメタルも、“メタル”と名の付くものは一通り聴いてみるみたいな。あるときCHILDREN OF BODOMのAlexi Laihoと誕生日が一緒だと気付いてチルボドばかり聴いていた時期もあったし、今思うとAlexiからはけっこう影響を受けているかもしれません。そうやっていろいろ聴いていくうちに、中3から高1にかけて、だんだん民族音楽系のメタルに走るようになって」

――ヴァイキングメタルとか?

「そうそう。最終的には民族音楽そのものを聴くようになっていたんですよね。当時、僕は楽譜が読めなかったのでクラシック・ギターも耳コピで演奏していたんですけど、リズムとか、より原始的なところに音楽の魅力を感じるようになって。だからTOOLとかも中3くらいで好きになったのかな。それで高2のときに聴いたDIABLO SWING ORCHESTRAっていう、スイング・ジャズを主体にしたスウェーデンのメタル・バンドが当時の自分にめちゃくちゃフィットして……今話しながら思い出したんですけど、僕は高2くらいの頃に、今の自分の音楽観みたいなものをかたち作るような、音楽的に重要な体験をいくつかしているかもしれません」

――例えば?

「2012年にMAYHEMのAttila Csiharが、ソロ・プロジェクトのVoid ov Voicesでジャパン・ツアーをやったじゃないですか。僕はeggman(東京・渋谷)で観たんですけど、サポートアクトがSIGHとかVampilliaで、このとき初見だったVampilliaにめちゃくちゃ食らったんですよ。なんかメンバーがゾロゾロ出てくるし、ヴォーカルのモンゴ(恋幟モンゴロイド)さんも前田敦子か何かの被り物を着けていて。特に“ice fist”の、ピアノから始まったと思ったらいきなり“バコン!”って音を投げつけられる感じに“うわ、なんだこれ!?”みたいな。それってBELMADIGULAでも大事にしている感覚で、音楽性どうこうじゃなくて、何も知らずに僕らのライヴを観た人に“なんだこれ!?”っなる体験を味わってほしいんですよ。そのほうが絶対に記憶に残るし、満足感もあると思うので、そういうライヴを心がけていますね」

――クラシック・ギターの部活からは、何か影響は?

「僕が通っていた学校は中高一貫だったので、高校でもクラシック・ギターを続けて、2年次は部長をやっていて。そのとき“ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン(現ラ・フォル・ジュルネ TOKYO)”という東京国際フォーラムで行われているクラシック音楽の祭典の、無料で観られるステージに出たんです。めちゃくちゃ緊張したんですけど、音響とかもプロのかたがやってくださったので、音の聞こえかたが全然違うし、これをきっかけに僕は“音”が好きになったんですよ。それまではリズムが好きだったのが、音が好きになったという」

――解体していった。

「結局、音がかっこよかったら全部かっこいいんじゃないかって。例えばクラシック・ギターのナイロン弦と爪が擦れて出るザリっていう音がエレキ・ギターの歪んだ音に似ているとか、歪んでいないほうが歪んでいるように聞こえるとか……そんなことばかり考えていたら、僕の通っていた学校は進学校だったんですけど、同級生と比べてだいぶランクが下の大学に行くことになって。その大学で、ある授業で隣になった男の子が急に“みんな偉い”と言いだして、“何が?”と聞いたら“授業を座って聞いていて偉い”と。その言葉に衝撃を受けちゃったんですよね。僕は座って授業を聞くのは当然だと思っていたけれど、そうじゃない人もいる。自分が見ている世界だけがすべてじゃないという、あたりまえのことを知れたのは、ハードコア・パンクに対する考えかたにも影響を与えているんじゃないかと思います」

――大学では、軽音サークルとかに入ったんですか?

「中高は軽音部がなかったので、大学でこそは……と思っていたんですけど、大学の軽音部にメタルを聴く人が全然いなくて。そこで“ジャズとか、かっこいいんじゃないか?”とジャズ研に入ったら、ジャズの楽譜はコードしか書かれていなくて驚いたんですよ。その頃にはある程度は楽譜が読めるようになっていて、クラシック・ギターでコードなんてほぼ使わないし、メタルも基本はパワーコードばっかりだから。このジャズ研はどちらかというと“楽しく演奏しましょう”みたいなユルい感じで、僕は演奏会のときにセッションに参加する程度だったけど、誰かが弾いたコードに対してどういう音を返せばハマるのか、逆に外れるのかということをずっと考えながら弾いていたんです。コードについてよくわかっていなかったから、理論的というよりは感覚的に。たぶん、そこから今の僕のギター・プレイが確立されていったんですよね」

――BELMADIGULAでソロを弾くときって、アドリブですよね?

「全部アドリブです。決まったフレーズを弾くよりも、その時々の雰囲気とかに合わせて自分ができる限界までやるみたいな。だからジャズ研でやったことは糧になっているんですけど、当時はどうしてもメタルをやりたかったんですよ。そうしたら、明治大学のメタル・サークルに入っていた先輩から“うちのサークル、本当はインカレはダメなんだけど、新入生が少ないからおいでよ”と誘われて。部室に行ったら、部長にギターを渡されて“弾いてみろ”と言われ、弾いたら“お前、明日から来ていいよ”と」

――おおー。

「やっとメタルができると思って、最初にEXODUSのコピバンを組んで“Bonded By Blood”とかを嬉々として弾いていました。もう、ずっと悔しい思いをしてきたんですよ。僕は中高でめちゃくちゃギターを弾いていたのに、学園祭に出るバンドとかに誘われたこともなくて、“俺のほうが絶対ギターうまいのに”と思いながら学園祭のステージを観てきたり。その鬱憤を晴らすようにいろんなメタル・バンドをコピーしていたら、メタルの曲の構成が体感として理解できるようになって。20歳くらいのときにパソコンを手に入れて、“俺、絶対いい曲作れるわ”みたいな」

――いい曲できました?

「全然ダメでした。初めて作ったのが、インターフェイスからケーブルを抜いたときに出る“ブー”っていう音だけを使った曲で。ゲインめっちゃ上げてホワイトノイズが鳴っている状態にして、そのとき思いついた言葉をモールス信号にして乗っけるっていう。そんなところから入ったんですけど、ちょうどこの時期、サークル外で自分のバンドをやりたいと思って、EPに入っている“Kage to Odoru”という曲を作ったんです」

――「Kage to Odoru」はEPに収録された5曲の中では比較的ストレートな、ノイズロックとかジャンクっぽい曲ですが、学生のときに作っていたんですね。

「その頃はノイズっぽいギターの音がすごく好きで、ENDONとかめっちゃ聴いていたんです。あんなにかっこいい音はないと思って、僕もギターは(Bossのエフェクター)HM-2フルテンで、ディレイとかリヴァーブかけまくってグシャグシャにしてリフを弾く、ノイズコアみたいなことをやっていて。そんな初期衝動だけで作った感じなので、演奏する側としてはめっちゃ気持ちいい曲なんです。そのあと、5拍子の曲を作ったんですよ。ジャズ研に入って、“Take Five”っていう有名なジャズのスタンダートをちゃんと聴いたときに“5拍子って、奇数拍子ってなんて美しいんだ!”と感動して、自分でも作ってみようと」

――ポップスやロックだと、5拍子の曲はあまりないから新鮮ですよね。

「そうやって、別にライヴでやるあてもないのに曲を作っていた時期に、ふと“日本っぽい音楽ってどんなんだ?”と思ったんです。よく“日本っぽいポップス”とか“日本っぽいロック”とか言われるけれども、結局は西洋音楽の影響下にあるわけで。じゃあ日本固有の音楽って……と考えたとき、僕は中高が仏教系の学校だったんですけど、中学に入学したてのときにお寺で雅楽を聞かされたのを思い出して、“これだ!”と。ピッチとかよりグルーヴを優先して、同じ音が“ブワー”って続いていく感じ。それをバンドとしてうまくやれないか、考えるようになったんです。でも、そのあとデスメタルのバンドでそれをやろうとしても全然うまくいかないし、理解してくれる人も少なくて。“なんだかなあ……”と思っていたときにBELMADIGULAのメンバー募集を見つけたんですよね。最初はそんなことは忘れて“スラッジだぞ、ハードコアだぞ”と思って曲を作っていたけど、だんだん僕が考えていたことがリフとかに滲み出てきて、それをメンバーがうまいこと理解して消化してくれるんです」

――BELMADIGULAは雅楽だった。

「雅楽だったんですよ。ドローンとかもそうじゃないですか。あと、僕は大学生のときに奇数拍子の美しさに魅了されたわけですけど、それ以前にポリリズムが好きだったことに気付いたんです。要は、拍がズレているのに合っているような状態を美しいと感じるんだと。そういう体感としての気付きが今のBELMADIGULAの音楽に生きているんじゃないかな。それプラス、ハードコア・パンクであること、つまり逆張りであること。同世代のバンドが絶対やらないことだったり、みんなが“こういうことはしないだろう”と思うことをあえてやる」

――EPの収録曲でいうと「Per Aspera Ad Astra」や「Utsurobanashi」は「いや、そうはならんだろ?」っていう曲ですよね。

「BELMADIGULAが初めてKLONNSと対バンしたときに、ベースの剤電さんにめちゃくちゃでかい声で“どうやって曲作ってるんですか!?”と聞かれて、びっくりして咄嗟に“えっ?悪ノリです!”と答えてしまったんですけど、あながち間違いじゃなかったですね」

――Emuraさん以外のメンバーの音楽的なバックグラウンドは?

「KokiとDaisukeはモッシュする音楽としてハードコアを聴いていたと思います。特にKokiはWEST SIDE UNITYというクルーに入っているくらいで。最初はお母さんの影響でMALICE MIZERを聴いていたらしいんですけど、そこからPay money To my Painとかラウドロック系を経由してニュースクールが好きになったみたいです。だから彼は僕と逆でメタルを通っていないんですよね。Daisukeもモッシーなハードコアが好きだけど、デスメタルもめっちゃ聴いていて」

――DaisukeさんはWITHOUT DEFEATでもヴォーカルをやっていますし。

「だからグラインドコアとかも好きだし、ヒップホップもめっちゃ詳しいんですよ。ただ、KokiもDaisukeも徐々に考えかたが変わって、BELMADIGULAに関してはモッシーである必要性がないというか、“モッシュさせるために音楽をやっているわけじゃない”みたいなことを話したりしています。s4y4k4は、もともと吹奏楽部でトランペットを吹いていたんですけど、彼はどちらかというとパンクが好きだと思います。さっき話に出たTOKYO CRAFT CLUBもバンドというよりはコレクティヴ感覚で、友達同士でクリエイティヴなことをやるために始めたらしくて。メンバーに小腸分裂でベースを弾いているYin N Yang Reverse Returnがいたりして、けっこうおもしろいんですよ。“そこで繋がるんだ?”みたいな。で、ドラムのHarukaはね、EXILEがめっちゃ好き」

――予想外すぎる。

「表向きは、“好きなバンドはLED ZEPPELINとTOOLです”って言うんですよ。気持ち悪いですよね。ドラムを始めたきっかけはJohn Bonhamだから嘘じゃないんですけど。ちなみにTOOLは僕が勧めたんです。Harukaは僕が通っていた明大のサークルの後輩で、ドラムをやるなら聴いたほうがいいと思って。最初は良さがわからなかったらしいんですけど、ドラムを練習するうちにリズムに対する解像度が上がって“ここは何分の何拍子でめっちゃすごい”みたいなことを言い始めるようになりましたね。でも、普段聴いているのはEXILEで、コンサートにも行っていましたからね」

――EXILEとTOOLって両立できるんですね。

「だからメンバー全員が共通で好きなバンドとかって特にないし、そういう話もしたことがない。むしろ“この音がいいよね”みたいなことしか言わないから、たぶんみんな音楽というより“音”が好き。僕自身も、曲を作るときにジャンルとかまったく考えていないんですよ。あくまで音の響きとリズム、あるいはグルーヴが先にあって、それに合うリフとかドラム・パターンをメンバーに渡すデモ用に打ち込んでみたら、たまたまそれがDビートと呼ばれるものになっていたりするだけで。もちろん、聴き手側は僕らの音楽を好き勝手にカテゴライズしてくれて構わないんです。ドゥームとかスラッジと言う人もいれば、ブラックメタルと言う人も、テクノとかトランスだって言う人もいるし」

――僕がBELMADIGULAのライヴを初めて観たのは2022年10月の「Discipline」(KLONNSのSHVが東京・小岩 BUSHBASHを拠点に主催していたパーティ / コレクティヴ)で、あのとき最後にやった曲は……たぶん「Utsurobanashi」だった気がするんですが、トランスだと思いました。

「聴く人によって受け取りかたが違うって、エンタテインメントとしてこれほどおもしろいことはないですよ。ただ、BELMADIGULAをBELMADIGULAたらしめているものは何かといえば、マインドとしてハードコア・パンクであること。それだけは絶対に曲げたくない。だから今年の1月にPitBar(東京・西荻窪)でcuntsと2マン・ライヴをやったとき、cuntsのucchyさんが“スラッジだと思ってたけど、めっちゃハードコア・パンクじゃん!”と言ってくれたのは、僕はとしてはすごく嬉しかったですね」

――cuntsとの2マンは僕も観に行きましたけど、普通だったら考えられない組み合わせですよね。しかも、cuntsはあれがラスト・ライヴだったという。

「あの企画はCRUCIAL SECTIONのドラマーのオカザキ(ユウジ)さんが組んでくださったんですけど、オカザキさんはご夫妻で、初期の頃からBELMADIGULAをずっと観てくださっていて。去年の11月に、GARDEN 新木場FACTORY(東京)でライヴをしたんですけど……」

――JESUS PIECEとSPYをヘッドライナーに迎えた「ROTTING NOISE TOKYO 2023」に出演したときですね。

「ああいう大きい会場ってお客さんがよく見えるから、僕らの演奏が始まった瞬間、出て行くお客さんがいるのも見えちゃって。もちろん人にはそれぞれ趣味嗜好があるし、途中で出て行くのが悪いことだとは思わないんですけど、やっぱり演者としては悲しいんですよ。でもそのあと、オカザキさんが“CORRUPTEDが初めて東京に来たときと、お客さんの反応が一緒なんだよね”と言ってくださって、なんか元気出ました。オカザキさんからすれば僕らは息子くらいの年齢だから、それもあって気にかけてくださっていると思うんです。cuntsとやったときも、僕らの演奏を聴いて泣くほど感動してくださったんですよ」

――EPの収録曲についてお聞きしますが、2曲目の「Cursed」は、デモに入っていた「Brutal Chain」と共に、原型はDaisukeさんが作ったんですよね?

「その2曲の原型が、ちょっと心配になるくらいダサくて。僕がDaisukeに“どういうリフ乗せたい?”とか“このビートでどう?”とか聞きながら、その場でギターを弾いたりドラムを打ち込んだりしてアレンジし直したんです。“Cursed”に関しては、めっちゃリフを刻んだあとスラッジ・パートになるじゃないですか。あそこもどうやって遅くするか2人で相談して、例えば急に遅くしすぎてもビートダウンみたいになっちゃうし……」

――あれはビートダウンを避けていたんですね。

「なんか、ありがちな展開になっちゃうんですよね。“はい、ここでモッシュしてください”みたいな。だからデモを出したとき、僕の知る中でも特に音楽に詳しい2人の友人から“何がしたいのかわかんない”“これを聴かせてどうしたいの?”ってボロクソに言われました。たしかに、当時は僕もDaisukeも深く考えていなかったんですけど、演奏していくうちにひとつひとつのリフにも、あのテンポに落ち着いたことにも意味がついてきて。“Cursed”って曲はおもしろくて、ライヴでは直前にやる曲によってテンポが変わるんですよ。だから必ずしもあのテンポじゃないとダメというわけでもなくて、例えばスラッジ・パートがめちゃくちゃ遅くなることもあるし、逆に速くなることもある。その時々の自分たちの心拍数とか、自分たちが気持ちいいテンポ感によって左右されるんですよね」

――「Cursed」は比較的わかりやすく「BELMADIGULAはこんな感じのバンドです」というのを表していると思いますが、5曲とも方向性がバラバラですよね。

「ほかにもライヴでやっている曲はあるから、どれを入れるかけっこう迷ったんですけど、1st EPということだったらこの5曲が一番いいんじゃないかなと。たぶん聴く人によって好きな曲がバラけるというか、そう仕向けたところもあって。通して聴いて“クソだ”と言う人もいるだろうし、“2曲目だけ好き”みたいな人も、“5曲ともたしかにBELMADIGULAだ”ってなる人もいると思うんですよ。タイトルの『beyond being』は直訳すれば“存在を超える”という意味ですけど、この“存在”にはいろんなものが含まれていて。例えばこのEPそのものも超えたいし、“僕らはそれだけじゃないですよ”と示すために、あえて最近のライヴではEPの曲をやっていなかったり」

――売る気ないの?

「ひねくれていますよね。だからリリース・パーティ的なこともやっていないし、そもそもバンドが音源をリリースするのはあたりまえのことだから、いちいちリリパをする必要性を感じていなくて。あと、それこそハードコア・パンクとか、ロックでもメタルでもなんでもいいですけど、そういったジャンルだとか“シーン”と呼ばれるものを超えていきたい。というかぶっちゃけて言えばシーンなんてどうでもいいし、今のシーンなんてあってないようなものだと思っているんですよ。だって、いつも同じようなメンツで企画を組んで、お客さんはパンパンに入っているように見えるけど、8割は身内みたいな。そんな仲良しこよしでやっているのは、マインドとして全然ハードコアじゃない。だから超えてやるぞと。まあ、自分で自分の首を絞めてもいるんですけど」

――企画に呼ばれなくなるみたいな話ですか?

「同世代のハードコア・バンドといわれている人たちからは、急に声がかからなくなりました。別にいいんですけどね。ハードコア・パンクに対するリスペクトを感じられないことも多いし」

――リスペクトを感じられないとは?

「バンドと友達とお客さん、この三者の間の線引きが曖昧なような気がして。もちろん友達だから、お世話になったからライヴに出るとか、友達が新しいバンドを始めたから誘うとか、そういうのはあっていいと思うんですよ。僕らもそうだったし。でも、毎回それでいいのかという話で、もしかしたらいつものメンツを集めておけばその友達の、いつものお客さんが来るだろうとか、短絡的な考えかたをしている人もいるんじゃないか。その結果が今言った8割身内みたいな状況で、ハコ代はペイできるかもしれないけど、全然冒険していないし、それって出演するバンドに対しても、お客さんに対してもリスペクトを欠いていると思うんですよ。そこでシーンがどうこう言われちゃうと、それこそ逆張りで、僕らがいろんなところに顔を出したり自主企画をやればいいんじゃないかって。いや、僕だってよく知らない場所に行くのは怖いですよ。転職するときとかも超怖かったし」

――あ、そこ繋がるんですね。

「そう、僕の中ではバンドも生活の一環なので。引越しとかも面倒臭いし、環境の変化は特に怖いんですけど、例えば水って、循環させないと濁るし腐るじゃないですか。いわゆるカルチャーも水みたいなものだと思っていて。アクアリウムをやったことがある人はわかると思うんですけど、ある程度の大きさの水槽になると、ちゃんとレイアウトしないと淀みやすい場所ができるんですよ。現代日本においてハードコアといわれる音楽が置かれている状況って、80年代とは全然違うわけだから、それに見合ったレイアウトを考えなきゃいけなくて。そんなときに馴れ合ったり、“モッシー”とか言ったりしていられないですよ」

――EP収録曲の話に戻すと、1曲目の「Decalcomania」は、いきなり10分の拷問系ドローンという。

「この曲はけっこう思い入れが強くて、ライヴでやるときは完全にアドリブなんですよ。デカルコマニーというのは絵画技法のひとつで、紙の上に絵の具を垂らして、二つ折りにして開くと左右対称の模様になるあれです。僕にとっては、偶発的で、やる度に意図しないものになるという意味合いもあって。なんでドローンなのかといったら、ライヴのときにその場でアレンジしやすいからで、なんでEPの1曲目にしたのかといったら、まずはこの音を聴いて没入してほしかったからなんです。ドローンって、ずっと聴いていると気持ちよくなるじゃないですか」

――人によるんじゃないですかね。僕はなりますけど。

「理想としては“Decalcomania”でズブズブに沈んでもらってから、2曲目の“Cursed”で爆発してほしい。現実は、みんな1曲目は飛ばして聴いているかもしれないけど(笑)」

――「Decalcomania」はライヴで演奏する度に変わるとのことですが、音源とライヴはどう切り分けているんですか?

「あたりまえですけど、ライヴのほうがよりエンタテインメント性があります。“Decalcomania”に関していえば、去年の9月に広島のALMIGHTYでやったときはセットの最後に演奏したんですけど、僕ら以外のバンドのときはめちゃくちゃ暴れていたパンク小僧みたいな子が、最前列で目をひん剥いたまま固まっちゃって、なんかすごい空気になっていましたね。逆に言えば、音源はあくまでも最低基準というか、“最低限、これはできますよ”みたいな位置付けでしかなくて。そもそも全曲一発録りだし、編集とかも加えていないですから。その意味では、3曲目の“Per Aspera Ad Astra”はBELMADIGULAの未加工の、生の姿がよく表れていると思います」

――「Per Aspera Ad Astra」はミックスが極端というか。序盤はローをカットしたような、ブラックメタル的なペラペラな音に聞こえるんですが、途中でリフが重くなった瞬間、実は音割れするくらいローが出ていることに気付くみたいな。

「僕らは全部DIYで、レコーディングもミックスも手探りでやっていて。“Per Aspera Ad Astra”を録ったあとスタジオで聴いてみたら、今おっしゃったリフが重くなるところでスピーカーが爆発するんじゃないかっていうくらいの轟音が鳴ってびっくりしたんですけど、むしろ“これはいいぞ!”と。だから基本的にバランスをいじったりせず、録ったまんまの状態でマスタリングまでしている感じなんですよ。もしかしたらもっと整えたほうがよかったのかもしれないけど、これはこれで背伸びしている感じがなくていいかなと。音量自体も、たぶん一般的な音源よりでかいと思う」

――でかいですよね。夜はスピーカーで聴くのを憚られます。

「僕らとしてはスピーカーで、とにかくでかい音で聴いて、自分がフロアにいるような感覚になってほしいんですよ。イヤフォンで聴く場合も、できる限り音量を上げてもらって。最近のバンドの音って、ハイレゾ化が進みすぎている気がするんですよね。それは決して悪いことではないし、むしろ音源としては望ましいことではあるんですけど、綺麗な音だろうが粗い音だろうが、バカでかい音で聴いたら関係なくなってくるんですよ。だからSWANSの『Cop』(1984, K.422) みたいに“This record is designed to be played at maximum volume.”って書いておきたいです」

――「Decalcomania」以外の曲も、ライヴで演奏するにあたって即興の余地を残していますよね?

「めちゃくちゃ残していますね。例えば“Utsurobanashi”の中盤の4つ打ちパートなんかは、入りだけ決めてあとはもうアドリブにしているから、ライヴによってあのパートは長さが変わったりして。あと“Kage to Odoru”も、僕のギターは全部アドリブなので毎回違います。そのへんはたぶん、ジミヘンとかRobert Frippの影響が強いと思いますね。さっき、“BELMADIGULAは毎度ライヴの感じが違う”のはライヴの度に課題を見つけて改善しているからだという話をしましたけど、それとは別枠で、即興的な部分に関しては意図的に、毎度違うものを提供しようとしています」

――ちょうど今お話に上がった「Utsurobanashi」は、どうやってできたんですか?

「これこそ悪ノリですね。僕が昔書いた曲が基になっていて、今言った4つ打ちのパートが注目されがちなんですけど、実は最初からレゲトンのリズムを入れているんですよ。だから全体を通してダンス・ミュージックが基盤になっていて、ずっとレゲトンだと冗長に聞こえるから、いっそ開き直って途中で4つ打ちにしちゃおうと。かつ、ここはベースが4/4じゃなくて3/4拍子なので、若干ポリリズムになっていて。そこに僕がもともとアドリブで弾いていたリフを固めて乗せて、Kokiはディレイをハウらせてノイズを鳴らすっていう。このときはモッシュという文化が嫌いすぎて、“絶対モッシュできないようにしてやろう”と思っていたんですよ」

――モッシュできそうな始まりかたをしておいて。

「絶対できない……と思っていたんですけど、初めてライヴでやったときに4つ打ちパートで信じられないくらいモッシュが起きて。ふとフロアのほうを見たらウィンドミル大会みたいになっているし、そのあと曲がもとのビートに戻るとステージタイヴが始まったり、予期せぬ光景が目の前に広がっていて、怖かったです。そのときから、わざわざモッシーなリフとかを考えるのをやめたんですよね。もっと根源的なところで、人体がどうしても動いちゃうような音とかリズムを引き出したほうがおもしろいと思って」

――先ほど「自主企画をやればいい」というお話があったように、2023年8月から自主企画を始めていますね。第1回が「Neighbour's Lawn Mower」、第2回が「Neighbour's Sound Art Program」、そして4月28日に予定されている第3回が「Neighbour's Chaotic Program」と、頭に「Neighbour's」と付けていますが……。

「これはそのまんま“隣人の”とか“隣の”という意味で。意外と身近なところでおもしろいことや変なことが起きていたりすることって、日常生活の中でわりとあると思うんですよ。そういう意味合いも込めつつ、“隣の人がなんかやってるぞ”みたいな。言ってしまえば悪ふざけですね。1回目はpool(東京・桜台)でやったんですけど、もともとはKokiが個人でメンツを集めていて、自主企画にするつもりじゃなかったんですよ。でもBELMADIGULAも出演することになったとき、Kokiの負担が大きくなっちゃうから、うちらの企画にしようと。poolは住宅街の一角にあるので、そんなところでうるさい音楽をやられたら迷惑だろうなと思って“隣人の芝刈り機(Lawn Mower)”にしました」

――去年の12月に行われた第2回では、BELMADIGULAは120分のセットをやりましたね。対バンしたKLONNSの人たちは「劇場版BELMADIGULA」と言っていましたけど。

「あの回は、アートとしての音楽をやるというので“Neighbour’s Sound Art Program”にしたんですけど、もはや僕らの日常をそのままお見せしちゃった感じで、若干の申し訳なさがありますね。しかも、“椅子とか持ってきて座っていいですよ”と言ったのに、みなさんずっと立ったまま聴いてくださって……僕らのライヴが終わったあと、お通夜みたいになっていましたよね?」

――だって耳が聞こえないんだもん(笑)。

「(笑)。なんか、僕としてはお風呂上がりみたいな気持ちよさがありました。僕は入浴という行為があまり好きじゃないというか、面倒臭いと思ってしまうんですけど、入ったあとはめっちゃ気持ちよくて。その感覚に近かったんですよね」

――この次に僕がBELMADIGULAを観たのが翌年1月のcuntsとの2マンで、60分のセットでしたけど、ずいぶん短く感じました。

「感覚がバグりますよね(笑)。僕も“あれ?もう終わりか”みたいな。だから、あれは貴重な体験ではありました」

――そして、第3回となる「Neighbour's Chaotic Program」はAZARAK、FIGHT IT OUT、BELMADIGULAの3マンという。

「たぶん、こんな組み合わせの企画は誰もやらないだろうから、“Chaotic Program”にしました。ただ、それぞれやっていることは全然違うけど、どこかしら通じる部分があると思うので、そういうのを楽しんでほしいなって。あと、最近はEPの曲をあえてやっていないという話をしましたけど、この日はEPの再現セットでやりますし、スペシャル・コラボレーションとして3バンドでのセッションも行います。なお、EP再現セットは今後は二度とやらないし、今回みたいなかたちでのセッションも次回以降あるかないかわかりません。でもとにかく、来てくださったかたは必ず満足させます」

――楽しみです。FIGHT IT OUTとBELMADIGULAは何気によく共演していますよね。

「そうなんです。FIGHT IT OUTはYangさんをはじめ、みなさんシンプルに“お前ら、好きだわ”みたいな感じで接してくださるんですよね。FIGHT IT OUTに限らず、横浜のバンドの人たちはすごく優しくしてくれて、PERSONA NON GRATAのニシナガさんもよく声をかけてくれるんです。東京の同世代のバンドは僕らのこと全然誘ってくれないのに。だからYangさんやニシナガさんから呼ばれたらどこでも行ってやるぞという感じですね。AZARAKも、ギターのIKUMAさんとはBAR 地底(東京・大塚)で一緒にセッションさせてもらいましたし、ベース / ヴォーカルのTTさんも、僕はベースも弾くので、よくお話しさせてもらっています」

――BELMADIGULAって、けっこう歳上の人たちから愛されていません? 先のCRUCIAL SECTIONのオカザキさんもそうですし、今年3月のGATECREEPERのサポートは、COFFINSのあたけさんが橋渡し的な?

「そうです。あたけさんもBELMADIGULAのことをすごく気に入ってくださって、僕らのライヴを初めて観たとき、泣いていらっしゃいました。ちょっとだけ怖かったですけどね(笑)。FIGHT IT OUTもそうなんですけど、海外のバンドが来日したときとかに、僕らのことを知らない人たちの前でパフォーマンスする機会を設けてくださる先輩方の存在は、本当にありがたいですね」

――今後については、この前ちょっと話したとき「今年はアルバムを作りたい」と言っていましたよね。

「作って、年内に出せたらいいなと。アルバムは無理でも、何かしら音源は出すつもりではいます。みんなが“えっ!?”ってなるやつを。10年後、20年後にBELMADIGULAの活動が続いているかわかりませんけど、振り返ったときに“このときの俺ら、めっちゃおもしろいじゃん”と思えるような作品を作っていきたいですね。もちろん、どんな作品であってもハードコア・パンクであることは変わりありません。それをなくしてしまったらBELMADIGULAではなくなってしまうので。と、ごちゃごちゃしゃべってきましたけど、僕が音楽を続けている理由なんて、今まで自分のことをバカにしてきた奴らを全員土下座させてやりたいというだけなんですよ。悔しい思いをたくさんしてきたから。だから負の感情に突き動かされて曲を作ったりしているんですけど、それを受け取ってくれた人たちには何かしらプラスに働いてほしくて。音楽はエンタテインメントだし、エンタテインメントは人を楽しませてなんぼじゃないですか」

BELMADIGULA Linktree | https://linktr.ee/belmadigula

Neighbour's Chaotic Program

2024年4月28日(日)

東京 新宿 NINE SPICES

開場 17:15 / 開演 17:45

前売 3,000円 / 当日 3,500円(税込 / 別途ドリンク代)

予約

[出演]

AZARAK / BELMADIGULA / FIGHT IT OUT

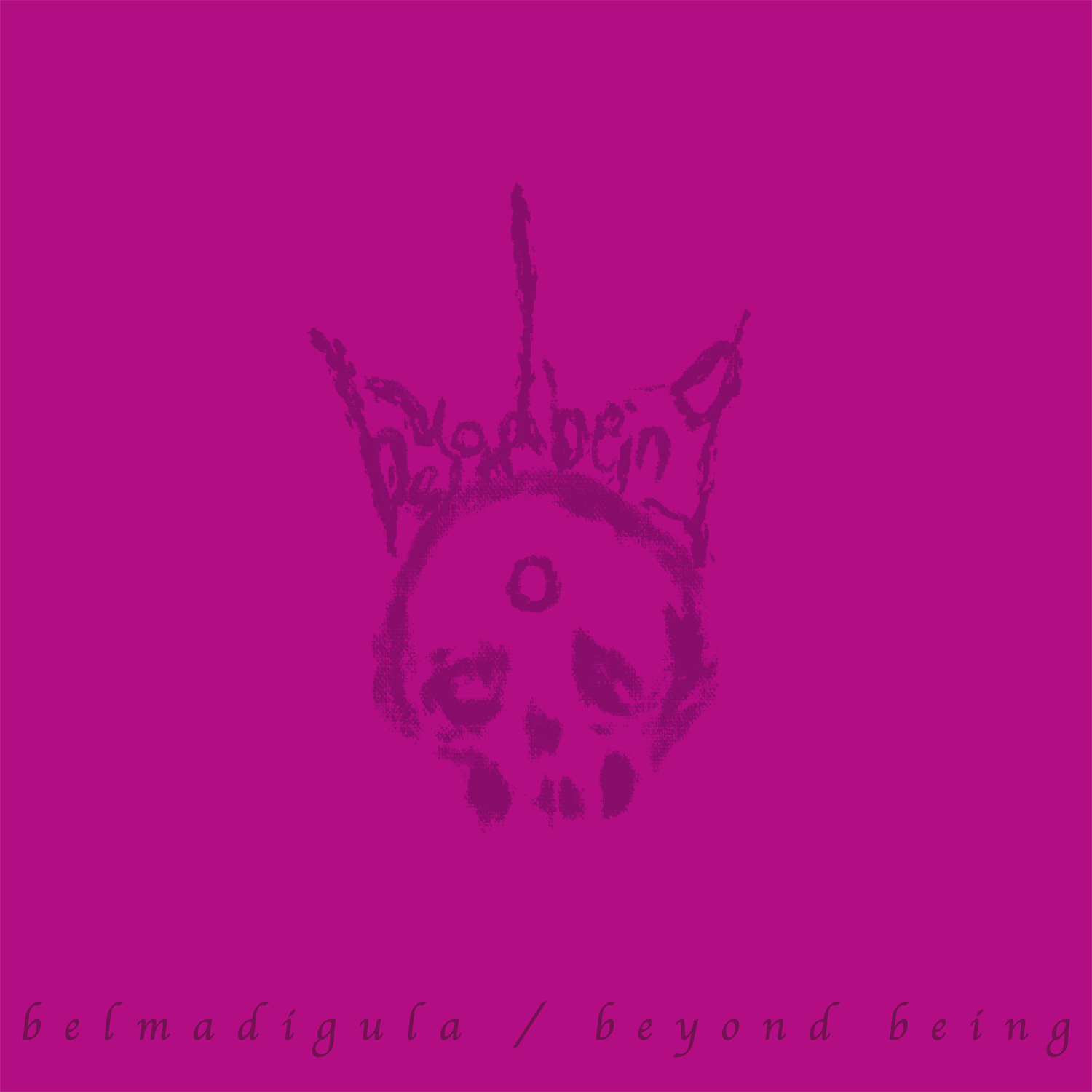

BELMADIGULA

『beyond being』

DSR-042

CD 税込2,000円

https://linkco.re/DBgsST8u

[収録曲]

01. Decalcomania

02. Cursed

03. Per Aspera Ad Astra

04. Utsurobanashi

05. Kage to Odoru