ラベルの貼れないカウンター

90年代のローファイ・インディ・シーンに端を発した活動初期から、2025年現在のアヴァンでフリーなダンス・ミュージック・パーティでのDJとして、大きく目立とうとはせずとも繋がりを絶やさず、あらゆる音楽やそれが鳴る場所を楽しみながら軽やかに羽ばたく坂田の遍歴を追うことで、大きな歴史には拾われることのなかった、東京および日本のマイナーな音楽シーンの特異な感性が浮かびあがってくるのでは?

4月19日には京都・錦林車庫前 外で自身初となるオープン・トゥ・ラストのDJを控える坂田律子(以下 S)。同じ時代を生き抜き、2000年代にはおそらく日本初のバイレファンキのDJとしても活動をしてきた露骨キット(以下 L)を相手役に迎えて話を聞いた。

取材・文 | 花澤 王 (MERMAID | Beer & Records) | 2025年3月

企画・協力 | oboco (慈母子)

撮影 | 久保田千史

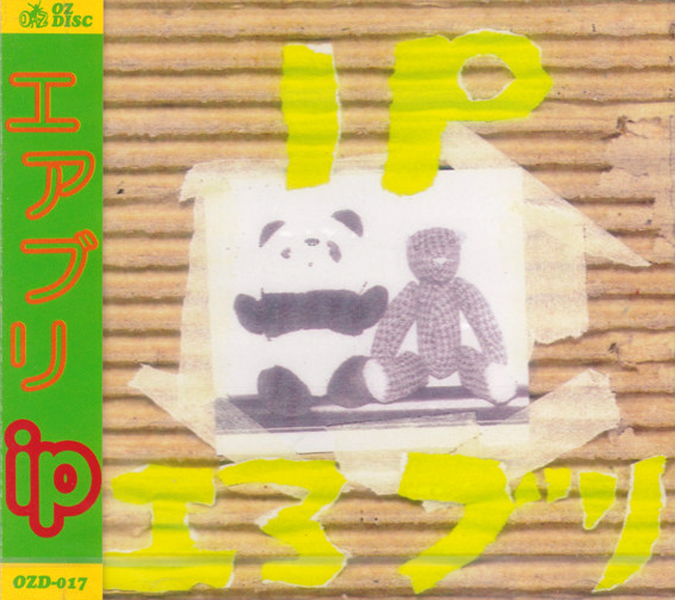

――まずは演奏家 / 作曲家としての話を伺いたいんですが、坂田さんは1994年にエアブリを結成。同年にリリースされた「Lost Frog」のカセットテープ・コンピレーション『Karaoke Bootleg』にはエアブリ名義で3曲が収録されています。

S 「その前、高校生くらいのときにLost Frogの人と仲良くなって、カセット・リリースの袋詰めを手伝ったりしていたんですけど、私はバンドをやるとかはなくて。自分でもやりたくなってきたときに、その頃はローファイ・ブームだったから、楽器が弾けなくてもできるんじゃないかな、ってギターを買ったけど、何もできないから最初からオリジナルを作って。2回目くらいのスタジオでカセットに録ったのをLost Frogの人に“こんなのできたよ”って渡したら、そのままコンピに入れてくれた」

L 「エアブリは何人組でしたっけ?」

S 「ギター、ベース、ドラムの3ピースで」

――全員女性。とはいえ、1994年におけるローファイ・ブームがどういうものだったか、あまりわかっていないんですが……。

S 「めちゃめちゃ流行ってましたよ。関西の楽器できない人たちの全盛期で……スーパーボールとか」

L 「何をしている人たちなのか、メディアでは謎。少年ナイフとかCIBO MATTOとか、女の人が自然体で変わったことをやっているような中で、一番ヤバいのがスーパーボール。ローファイを集めたコンピを買うと1曲入っていたりして」

S 「そうそう。聴いても“ピー”、“ガー”とか、“ABCD...”って言ってるだけとか」

L 「TIME BOMB(大阪・西心斎橋 | レコード・ストア兼レーベル | 1990年開店、2019年に南堀江の現店舗へ移転)周りに変な人たちがいる、っていう雰囲気は雑誌とかで伝わってくるんだけど、僕は東京に住んでいるからスーパーボールって何者なんだろう、聴いてみたいなって思ったりしていました」

S 「ライヴも毎回違っていて、オモチャを投げたりとか、音が出ているときもあれば、音なのかどうなのか、というときもあったり……あとその頃、日本だけじゃなくて世界的に“楽器ができなくても宅録でやる”という流れがあって、個人的にはPAVEMENTが売れたのが大きい気がする。あとはShimmy Disc、CAROLINER RAINBOWとか」

L 「もっとメジャーなところで言うと、BeckがMTRで制作したものが売れたというのもあったりして」

S 「K Recordsとかもあったり。カセットテープで作るのが身近で安くできたから、みんな宅録でやっていたのもあるのかな」

――当時の東京は?

L 「東京だと、LOS APSON?(東京・西新宿 | 1994年開店、2011年に幡ヶ谷へと移転後、2015年に高円寺の現店舗へ移転)で変なカセットテープが売られていましたね。(DJ / トラックメイカーの)Latin Quarterが空手サイコっていう名義で、テクノでもない、サンプリングのコラージュみたいなものを出していたりして、それを買って聴いて、自分でも何かできるんじゃないかってシーケンサーを買って録音して、LOS APSON?に持っていったり。バンド系の人はグシャグシャしたスカムみたいなことをやって、ひとりでやっている人はコラージュを作品として出したり、みたいな。DUMDUM TVとかもそうだし。その後、ハーシュ・ノイズをやるような人もコラージュ的なことをやっていた」

S 「LOS APSON?の周辺はデカい」

L 「あとはタコシェ(東京・中野 | 1993年開店)のカセット・コーナーとか、ディスクユニオンでもカセットを取り扱っていて。狩生(健志)くんのカセットは、ユニオンのカセット・コーナーで買ったんですよ。アルバムの1stと2ndがあって、200円とか300円で売っていたんだけど、狩生くんは自分の家のユニットバスの中で、ギターの弾き語りをテレコで一発録りしたみたいなことをやっていました。そのカセットに書いてある電話番号に電話して」

S 「そこでも繋がってくると」

――エアブリはライヴをやっていたんですか?

S 「20000V(東京・高円寺)によく出ていました。今の場所じゃなくてパル商店街の中にあったときで、B2Fが20000V、B1FにはGEARっていう別のライヴハウスがあって、どちらにも。あと、呼んでもらってLa.mama(東京・渋谷)とかSHELTER(東京・下北沢)とか……それと佐々木 敦さんが企画したP3(P3 alternative museum, Tokyo | 東京・四ツ谷 | P3 art and environmentへと改称後、固定の施設は閉館)でのUNKNOWNMIXに出たのは大きかったかも。バンド界隈じゃないところのライヴに初めて出た、というので」

L 「そのときは、ワケわかんない音楽を全部ローファイってまとめて言っていた雰囲気もありましたよね。UNKNOWNMIXは実験音楽の人たちが集まる場所なんだけど、A.D.S.(ASTEROID DESERT SONGS)とか、HOI VOODOOとか、そういったものも一緒くたにしてローファイと言われていた感じがあって」

S 「たしかに。(道を)外れた人たちの人数が少ないから、全部そこに集められたみたいな。あと、中原(昌也)さんの存在がデカかった。中原さんがメジャー・デビュー(1996年の暴力温泉芸者『OTIS』は東芝EMIからリリース)して、それとBOREDOMSも海外でツアーしたり」

L 「エアブリの音源はこの『Karaoke Bootleg』だけ?」

S 「Oz Discから『ip』(1994)とそのリミックス盤『Hong-Kong ip』(1995)が8cm CDで出てます。サーファーズオブロマンチカの宮原秀一さんがプロデュースしてくれて、そこがまた繋がってくるというか」

L 「あっ、これ持ってる!」

S 「西のBOREDOMS、東のサーファーズみたいな言われかたをしていて」

――この2作が「Oz disc」からリリースされた経緯は?

S 「私が高校生のとき、warszawa(東京・吉祥寺 | 1990年開店、2004年に渋谷、2010年に下北沢へと移転し、2011年閉店)がレンタルをやっていて、そこに通っていろいろCDを借りていたんですけど、warszawa主催のイベントにOz discのアーティストが出ていたので存在は知っていて。それでOz disc周辺の、水中、それは苦しいとか我々のライヴに遊びに行っていたら、そのあたりの人たちと仲良くなって、エアブリの2、3回目のライヴで、田口さん(田口史人 | Oz disc, 円盤)、サーファーズの宮原さんたちがやっていたラジコンのユニットが対バンで、その場でリリースしたいと誘ってくれたんです」

――エアブリ最後の音源が、パラダイス・ガラージ『ROCK'N'ROLL 1500』(1995, TIME BOMB | CD)に提供した「Telephone Candy」。このリリースのあと、pagtasになると。

S 「ドラムの子が抜けて、ベースの子と2人になるので、適当にそのへんにあるものの名前を組み合わせて“pagtas”にしました。ライヴをやったら、ヘタすぎて話題になったりして」

L 「そういう時代ですよね」

S 「2人組で、1曲が短くて、ライヴが10〜15分で終わるんですけど、それをタケちゃん(*)が見て、そこから『クイック・ジャパン』(太田出版)にインタビューされたりして……今でもたまに発掘して“クイック・ジャパン見ました”と言われることがあります」

L 「坂田さんはタケさんと交流があって、タケさんがやっているオーケストラ(Dub Sonic Starship Arkestra)にも参加していて、リリースにはクレジットもされているんですよね。あれは何をやっているんですか?」

S 「あれはタンバリンを叩いたりしているだけで、たいしたことは何も……。pagtasは音源を出す前に月1回くらいでライヴをやっていて。あと、Disco Or Dewっていう、カセット・レーベルをやっていた人が近所に住んでいて、そこで録音だけはすごいやっていました」

* 中里丈人。DUB SONIC、波動砲、Také Rodriguezという名義での音源リリースやライヴ、レーベル「SONIC PLATE」の設立と運営、またUPLINK FACTORY(東京・渋谷)ではブッキングを担当するなど多岐に亘る活動を繰り広げた。「不知火 / 360°」からリリースされたDub Sonic Starship Arkestra『魂絆 2/9 6/9 199996』へは坂田のほか、UPLINK FACTORYの常連が多数参加しているという。2004年没。

――そうした流れでリリースされたのがpagtasの1st『A CAT ONLY KNOWS....』(1996, Pop of Bob | Casette Tape)。DUB SONICのリミックスも2曲収録されています。この前に出たワンワンズとのスプリット『パグタス ワンワンズ』(1996, Lost Frog | Casette Tape)もそうですが、猫をテーマにした曲が入っていたり、ジャケが猫だったりしています。

S 「pagtasは最初、猫だけをテーマにしていたんですけど、だんだん変わっていって。ワンワンズとは犬猫対決、という感じで」

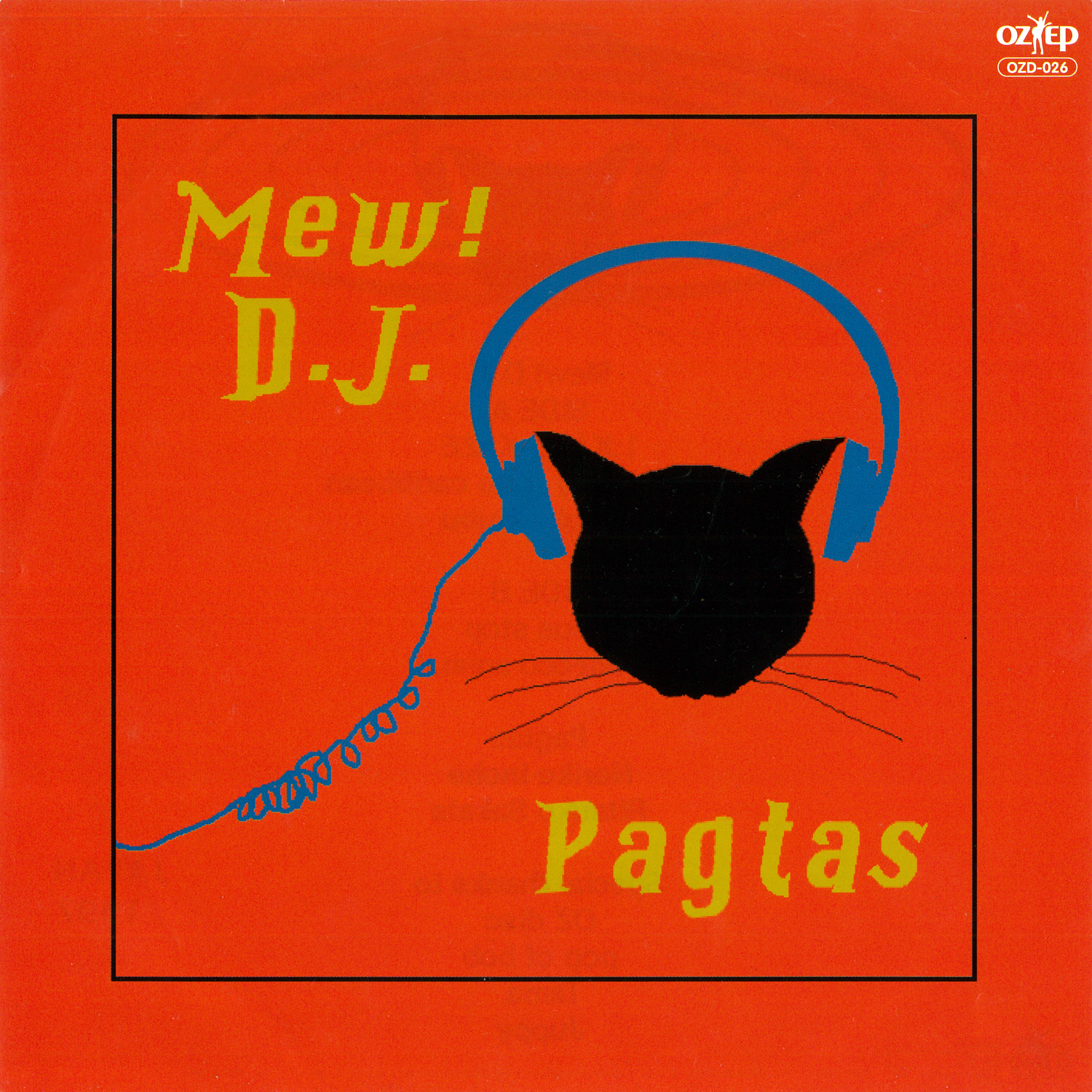

――『Mew! D.J.』(1997, OZ disc | 7" Vinyl)も猫ジャケです。

L 「当時は気付かなかったんですけど、猫ですね」

S 「ここまで猫推しで来たんだけど、ここで猫のネタが尽きたのかも」

――猫路線から変わって、CDでのアルバム『skyline』(1999, Oz disc)が出ると。

S 「これはすごいがんばって作った記憶がある。宅録で、KORGの『D8』っていうハードディスクのMTRを使って。スタジオ録音以外は全部家での作業で、7割くらいは私が演奏していたような。『Casiotone』や拾ったシンセも使ってます」

――ちなみに90年代の露骨さんの制作環境はどんな感じだったんですか?

L 「僕はシーケンサーだけだったんで、シーケンサーをスタジオに持ってって録音するかたちですかね。パラアウトでも出さず、2ミックスで出して録るとか」

S 「虫ミュージック、すごく良いですよ」

L 「MTRは持っていなくて、憧れ……スカムへの憧れというか。僕は演奏できないので、演奏できる人のグシャッとした感じがいいな、と思っていました」

――『SONIC PLATE 2001 SINGLE COLLECTION VOL.1』(CD)で聴ける「K.O.」がとても綺麗に鳴るので、どういう環境だったのかなと……。

L 「あの曲はひどい話で、シーケンサーをミニコンポか何かに繋いで、MDで録音したものを渡したんだと思います」

S 「いやでも当時、私もMDマスターを使っていました。デジタルですぐ録音できるものがMDしかなくて。ちゃんとお金がある人はDATを使っていたと思うんですけど」

L 「そういえば、MDでアブストラクトなコラージュみたいなものを作っていた時期があるんですよ。MDプレイヤーに“divide”と“combine”という機能があって、音を切ったり繋いだりして編集するっていう。適当にワーッと録って、一生懸命ディヴァイドとコンバインをして、分割したものをランダム再生して別で録って、とかやっていましたね。2時間くらいポチポチ手作業でディヴァイドしていたのを、間違って一括消去してしまうこともあって……今みたいにアンドゥできないから戻せない」

S 「大変だけど、それはすごくいい話だな」

――pagtasのこの次に出た『溶けない』(2004, TOREO | CD)では、編集を軸としたトラックメイクから、作曲と演奏に比重が置かれたように思います。ガラッと変わってシリアスな作風になりました。

S 「就職したりで環境が変わって、メンバーも抜けて……」

L 「そこからソロ・プロジェクトになったっていうことですか?」

S 「そうです」

――『溶けない』と同年に、流動的なバンド・トレオが全国各地で行ったライヴを収めたCD『LIVE IN NIPPON』(TOREO | CD)がリリースされています。トレオには坂田さんも参加されていて、そうした活動からのフィードバックもあったのかなと思います。

S 「トレオは“曲のある即興”みたいな感じで、メンバーが西日本に住んでいる人が多いから、そのときに集まれる人が集まってやっていて。田口さんもメンバーなんだけど……円盤(東京・高円寺 | 2024年に滋賀・彦根へと移転)って何年にオープンしたんだっけ」

――2003年です。

S 「その頃、田口さんが円盤を始める前に時間があって、私もちょうど同時期に会社をやめて、それがOz discの設立10周年のタイミングだったかな、“Oz disc VS 他のレーベル”みたいなので全国を回るツアーをやっていたんです。福岡だったらヨコチンレーベルとか。鳥取にトリ・レーベルというレーベルがあって……それがすごく楽しくて、“じゃあみんなで演奏しよう”となって次の日に岡山でやったのが、たぶんトレオのはじまり。トリ・レーベル、村岡 充さん(Test Pattern)のrev-node records、Oz discの頭文字を取ってトレオという名前になりました。プレスしたCDはあまりないけど、膨大な量のCD-Rがある」

――『溶けない』では固定メンバーは坂田さんのみ。他はゲスト・ミュージシャンを迎えるかたちを採っています。

S 「いろんな人に手伝ってもらってます。トレオの発想と同じなんだけど、トレオの発想の元はたぶんマヘル(MAHER SHALAL HASH BAZ)なのかな。あと、大人になってくると、固定メンバーでガッツリやるよりは、フレキシブルにやったほうが理にかなっているのかも。ちなみにlakesideの山口(一光)さんにも参加してもらっているんですけど、空手サイコは山口さんのレーベルからもリリースしてる」

L 「1枚目ね。lakesideのかたもイベントで会った気がするなあ」

S 「レコーディングが2003年って書いてある。これももう20年前……そして次でまたガラッと変わる」

――次のアルバムが『poi』(2010, Pedal Records | CD)。

S 「この頃、ロックがやりたいと思っていたら、素晴らしいメンバーに恵まれたんですよ。田畑 満さん(b etc.)、山本達久さん(dr)のトリオで、本当にありがたいことです」

L 「じゃあこれはロック・バンド?」

S 「めちゃくちゃロック・バンドです。ちゃんとスタジオで中村宗一郎さんに録ってもらったんですけど、曲が短くて、足りなかったぶんを宅録で埋めています」

――その後のpagtas最新音源がBandcampに出ている『row』。2020年のリリースと記載されてますが、録音は2013年。

S 「そうそう。わりとすぐクラシック・ギターに持ち替えて、メンバーも庄司広光さん(dr)、山田民族さん(eg)に代わって、録ってCD-Rで売っていたのをBandcampに上げました。このメンバーになって10年くらい同じ体制で、新曲はあるから“録らなきゃ”と思いながら、時間が過ぎていってしまう」

L 「ライヴは頻繁にやっているんですか?」

S 「今年はまだ1回しかやってないけど、3ヶ月に1回くらいはコンスタントにやってる。今後はのんびりやっていく感じかなと思っていますけど……」

――DJについても聞かせてください。昨年末にリリースされた坂田さんのミックスCD『Mágica Canária』はバイレファンキ等のブラジル音楽にフォーカスしていますが、露骨さんはどう聴かれましたか?

L 「超カッコ良かったです。前に出た、台湾の音楽だけで作られた『A Night In Taipei Vol.3』(2014, Out One Disc | CD)、トロピカルなレゲトンの『Mi Dembow』(2020, Beer & Records | CD)も聴いていたんですけど、その2作はどちらも自由で開放的なエキゾ感のあるミックスで楽しくてカッコ良くて。今回はバイレファンキ主軸のミックスだっていうから、バイレファンキにもいろんな方向性がある中でも、間抜けで楽に聴けるものを勝手に想像していたけど、めちゃくちゃアシッディでハードに攻めていて、“怖っ!”みたいな。楽しい要素もあるけど基本はずっとイケイケで、ビックリしました」

――「バイレファンキにもいろんな方向性がある」というのは……?

S 「ほんとなんでもありなので」

L 「“日本のロック”と一括りに言ってもいろんな方向性があるじゃないですか。それと同じで、バイレファンキには演歌みたいな曲もあったり、ハウス的なバイレファンキもあれば、ヒップホップみたいなものもあるし、そんなに厳密なジャンルじゃなくて……」

S 「というか、私が(バイレファンキの知識を)整理できたのは、露骨さんとバイレファンキかけ子ちゃんが出ていたDOMMUNEを見たのが大きくて」

L 「去年の5月、バイレファンキかけ子ちゃんが、サンパウロとゴイアニアで活動しているTTotenとKARAN!の招聘をしたときにDOMMUNEで告知番組みたいなのをやっていて。その2人は現行のバイレファンキの中でもうるさくて“ギャー”っていうような、怖くて激しいバイレファンキの人で。それを観てくれたんですよね?」

S 「そうそう。(そこで告知された)イベントにはDJで出てたんだけど、家で観ていました」

L 「番組の中では、バイレファンキかけ子ちゃんはわりとハードな方向、僕はオールドスクールで楽に聴ける方向のものを説明しました」

S 「私はインターネットでディグるだけで、それぞれの関連とかがあまりわかっていなかったんだけど、みんな研究して言語化されていたので整理できて。その中で出てきたブルシャリア(bruxaria = 魔術)っていうサブジャンルがあって、バイレファンキの中で一番ワケがわからなくて好きだったっていう。ブラジルの音楽はずっと好きだったけど、“ピャー”ってノイズが入っているようなブルシャリアとか、最新のものも含めてミックスに入れようと思ったらああなった」

L 「ブルシャリア・ミックスでしたね」

S 「バイレファンキの基本的なマナーはヒップホップに近いような……いや、私、全然詳しくないんですけど」

L 「僕も詳しくないです。好きで聴いているけど、裏が取りきれてない。裏が取れているものもあるけど、ほとんど裏が取れてない」

S 「もともとブラジルは人口が多いうえに、アーティストの数も多いし、土地も広い。全然まとめられない」

L 「まとまらないですよね。今はインターネットで簡単にリリースできるから、クレジットに自分のGmailのアドレスを入れたりして、その1曲しか出していない……みたいな人がたくさんいる」

S 「とりあえず、まずやる、というスタンスがあるのかも。TTotenとKARAN!も18歳とかだったし。あとブラジルは、政治や生活の状況が悪いので、西欧やアメリカよりも“音楽で一発当てたい”という欲が強いのかなと思います」

L 「音楽やって億万長者になれると思っているみたいですよね。ファベーラ(スラム街)は本当に貧しいから」

S 「貧富の差が激しい。高校に進学するのも難しいとか、そういうファベーラの状況を題材にした『Sintonia / シントニア』っていうドラマがNetflixにあるんですけど、それを制作しているのが、KondZillaっていうバイレファンキの大きなレーベルだったりして」

L 「僕が最初に掘り出した頃は、音質の悪いMP3で上げるような活動スタイルが主流だったんですけど、2010年代にKondZillaがMVを作ってYouTubeに上げ始めてから変わりましたよね。そこでMVが作られたアーティストは頭ひとつ抜ける、みんなそこに載りたい、みたいな」

S 「そうそう。すぐ何百万再生とかいく」

L 「それまでのバイレファンキは、売れた人たちがそれぞれプロダクション化していったんですけど、売れて規模が大きくなると、なぜかアウトプットが減る、という傾向があって」

S 「そうそう。歳を取ると、若手の育成とか、お金周りの方面に行ってるのかなと思ってるけど」

L 「シーンの最初期の頃は、アナログ、CDとフィジカルのプレスもあったんだけど、どんどんなくなっていって。今は配信で聴けて、iTunes Storeでも買えるようになったけど、その狭間みたいな時期にKondZillaのMVが出てきたなって思って」

S 「それとSoundCloud。あまり私は掘ってないけど、かけ子ちゃんがすごく聴いてる」

L 「SoundCloudはインターネットのトラックメイカーのシーンで、Apple Musicで配信されるようなメンストリームのアーティストとは乖離していて……ブルシャリアはバイレファンキの中ではサブカルみたいな?」

S 「そうそう、ブルシャリアはメインにはならない音楽。日本ではバイレファンキはオタクの音楽だけど、ポップな万人に向けたバイレファンキのDJの人が来日したりもしていますよ」

L 「セットの最後は、ムーディなサックスが入ったエモい歌もののソフトなバイレファンキでシメたりする、というのが王道のイメージ」

S 「まさにそんな感じでした」

――露骨さんが最初にバイレファンキに触れたのは?

L 「COMPUMAさんがTOWER RECORDSのバイヤーだった時代に、バイレファンキのCDを1、2枚入れていたんですよ、Furacão 2000のコンピとか。そうした中に、ヒップホップのサンプリング超連打みたいな曲が入っていて、“こういうのをもっと聴きたい”と思っても市場にはあまりないから、ネットで探して」

S 「はいはい」

L 「円盤が開店当初、深夜営業をしていたんですよ。そこでDJをやっていたときにそういうバイレファンキをかけていたら、マニュアル・オブ・エラーズ(東京・高円寺 | 常盤 響、岸野雄一らが立ち上げたモンドなレコード・ストア | 現manual of errors SONOTA)のブラジル担当の人が来ていて、“何かけてんの!それはブラジルで本当に下品なテレビ番組のBGMでかかるようなものだから、わざわざ買うようなものじゃない”って言われたので、“興味があって”って。そのときは20曲くらいしか持っていなかったけど、“買い付けにブラジルに行くときに、CD-Rが売っているのを買ってきてあげるから”って言われたので、いくらか渡したらゴッソリ買ってきてくれて」

S 「いい話だ」

L 「そのときにたまたま常盤 響さんもいて、“おまえはこれだけでDJをしろ”って言われたのでやっていた流れもあって、1枚目のミックスのジャケットは常盤さんにやってもらっているんです」

S 「すごい!」

L 「バイレファンキの探しかたもわかってきて、毎日500曲くらいダウンロードして選んで聴いているみたいな時期もありましたね。現地でバイレファンキは盛り上がっていて、チャートもあって有名な曲もあるけど、それがそのまま俺たちにマッチするわけじゃなくて。俺はその中でも、連打がすごすぎる曲とか、サンプラーのトリックがガタガタで笑っちゃうような変わった曲とかを集めて、身内でかけて喜んでいたんです。だから“これがバイレファンキなんですね”って言われても、自分がやっているのはリアルなバイレファンキじゃないんだけどな、って」

S 「その頃は日本でやっている人がひとりしかいなかったから」

L 「たまたまね。普通のブラジル発のラテン・フリースタイルのポップス、というのがバイレファンキの主流。当時の自分たちの感覚からすると“ちょっとパンチ足りないけど、これが現地のバイレファンキなんだ”と思って聴いていました」

――露骨さん周りでの受容のされかたは特異だったと。

L 「あと、当時の音源はビットレートも低くて、録音の時点で割れているような粗悪なものも多かったんだけど、そうした質感を“地獄だ!”みたいに楽しんでもいたんです。でも、DJ Marlboroっていうバイレファンキの始祖みたいな人が来日してDJしているのを観に行ったら“音が良い”って驚いて」

S 「ネットに上げる前の、元の音源を持っているから」

L 「俺たちの楽しんでいるバイレファンキはサブカルかも、という予感はなんとなくあったんだけど、やっぱりなという感じで」

S 「そうだ、円盤の話を聞いて思い出したんだけど、円盤が昼も夜もやっている時期があって、弾き語りの人からクラブのDJまで、あそこでいろんな人が自由にやっていたのも大きかった」

L 「たしかにそうですね」

S 「私はDJを始めたのがすごく遅くて、そのときはまだDJをやっていなかったんだけど、いろんな人に会えた」

L 「坂田さんがSuperDeluxe(東京・六本木 | 現千葉・鴨川 SupernaturalDeluxe)でDJしているというのをフライヤーか何かで見て、“pagtasの人だよな”って思いつつ」

S 「それはsuzukiiiiiiiiiiに誘われて。suzukiiiiiiiiiiが毎月SuperDeluxeでSOUNDROOMっていうイベントをやっていて、“何かやらない?”って言われたのでDJして、そこから楽しくなって始めたっていう」

――それが2009年。

S 「その頃はバイレファンキのことはあまり知らなかったんだけど、ブラジル音楽は全般的に好きで、ポップス、MPBとか……生演奏のものをよく聴いていたと思う」

――ブラジルに旅行に行ったときにはGilberto Gilのライヴをご覧になったり。

S 「そうそう。それが2002年とか。ワールドカップが日本であった年だったから、その話題でブラジルを乗り切った気がする」

――坂田さんがバイレファンキにハマったきっかけは?

S 「さっきも話に出てきたKondZillaのMVかなあ。バイレファンキは音数が少ないじゃないですか。私はもともと音数が少ない音楽が好きだったんですけど、“本当に音がないな”ってびっくりして。歌で持ちこたえている部分はあると思うんですけど」

L 「歌に思いがけないところで“ウワ〜”ってエフェクトがかかったりして」

S 「そうそう。あと、SoundCloudで一時期ダウンロードし放題のアーティストがいたりして、それにハマったのもあって。逆にMPBの人でもバイレファンキを取り入れてたりして、そこから入ってきたのもある。Caetano Velosoも息子のMorenoと一緒にやっていたり、素晴らしいんですよ。あとは中南米のベース・ミュージック、レゲトンやデンボウも好きだったので、そこから行ったのもある。デンボウはドミニカ共和国という島国の音楽なんだけど、ブラジルは国が広いぶん、オタク・カルチャーがある気がして。階層があるというか」

L 「ブラジルってすごく陽気な国かと思うんだけど、社会に闇があって、事件も残虐だったりするじゃないですか。陽気なときと同じような思い切りの良い残虐さがあるというか……ブラジルはゴスのファンが多くて、ゴスの人口もすごいの。orkut(Google | 2014年サービス終了)っていうSNSでバイレファンキのコミュニティに入ったら、そこで知り合った人がゴスのコミュニティにも入っていたりして、ブラジルのTHE CUREみたいなのを聴きながら手首を切る、みたいな感じというか。陽気さで解消できないものを、耽美で消化するのかな」

S 「メタルとかハードコアとかもめちゃめちゃ盛んだし、ブルシャリアはそこの部分が入ってる」

L 「入ってる。すごくブルータルな感じですよね」

S 「ジャケもみんな黒いし。そこに加えて、アニメのアイコンが出てきたりもして」

L 「ブラジリアンミク(ブラジル + 初音ミク)も出てきたし……とサブカルチャー的で。陽気でポップなバイレファンキもあるけど、一方でやけくそ感があるものもある」

S 「やけくそ感、たしかに」

――いまも露骨さんはバイレファンキでDJをされていますか?

L 「バイレファンキはずっと好きで聴いているけど、ずいぶん長いこと今もやっているのはフュージョンのイベントでのDJ。オーガナイザーのリクエストがあればバイレファンキでもやるけど」

――2000年代から現在の活動へはどう繋がってくるのでしょうか?

L 「2000年代はバイレファンキとイタロ・ディスコ、ラテン・フリースタイルの3つをよく集めていました。Diploの影響(2005年にバイレ曲であるM.I.A. “Bucky Done Gun”をプロデュースし、ヒットさせた)もあってバイレファンキの需要があったから、そういうDJをしていたけど、アニソン的なDJをしていたら『秋葉系DJガイド』(2013, リットーミュージック)っていうムックに載ったりもして。いろいろ好きで集めていているけど、ずっと継続して集めているのはフュージョン。あとたぶん、僕は基本的にロック・リスナーなんですよ」

S 「ふむふむ」

L 「クラブでDJはするけど、ロック・リスナーの視点から“こういうのかけたいな”みたいなものがあって。ダサい話ですけど、ロックってちょっと“カウンター的なところがカッコいい”っていうのがあるじゃないですか。坂田さんもそうなんじゃないかな?と思って」

S 「その通りです」

L 「クラブでバイク音をかけたりとか、クラブの本流じゃない。ちょっと違うことをするぞ、というロック・フィーリングみたいなもの。僕が南米の音楽をかけるのって、ヒップホップ、テクノ、ハウスとかじゃないビート・ミュージックの中に、クラブ的な自由な気風を感じることがあって、それをクラブで聴いて盛り上がりたいというのがあるんですよ。そういうロック的なカウンターを、坂田さんのミックスを聴いていると感じるんです。台湾、レゲトン、バイク音、今回のブルシャリアもそうで。共感というか、いいなあと思って」

S 「たぶん私は基本的にパリピじゃないんですよね。DJを始めたのも遅いし、テクノ、ハウス、ヒップホップとか本流のことをあまり知らないんです。四つ打ちとか逆にできないというのが最初はコンプレックスだったんだけど、最近は開き直って」

L 「いや、超カッコいいですよ」

S 「たまにテクノのパーティに呼ばれたりして、テクノっぽい電子音楽をかけてるけど、全然テクノじゃないなって思っていて」

L 「いやいや……僕は、フュージョンをテクノのルーツ・ミュージックのひとつとして聴き始めたんですけど、当時のキーボード・サウンド、ゲーム音楽も根っこではテクノに繋がっていて。それに、アメリカのマイアミ・ベースがブラジルに渡ったときに、同じビートで現地の人たちがラップしたのがバイレファンキの最初のレコードだったりするんですよ。それって、アフリカ・バンバータから続く系譜でもあったりして。フュージョン、ワールド・ミュージック、レゲトンとかも、すべてがエレクトロ・ミュージックに回収されているというのがあると思うんです。だから、坂田さんの音楽がクラブで鳴っているのはテクノと繋がるし、エレクトロだなって感じていて、カッコいいなって思います」

S 「ありがとうございます」

L 「あと坂田さんに聞きたかったのが、バイク音のDJはどういうつもりでやってるのか、ということ。カウンターのひとつだと思うんだけど……坂田さんはDJを始める前、エアブリやpagtasをやってきた時代からずっと同じ印象なんですよ。“私これ好きなんだよね”と柔らかく、レッテルの貼りにくいカウンターをバーンっとやるというか」

S 「バイクのDJで言うと、そもそも私はバイクのレースの大ファンなんですよ。毎年サーキットに行ったりしていて。レコード屋にもバイク音のレコードがあるな、と思って集めていて、ある程度集まってきたところで“DJでかけてみたいな”と思ってたときに、Forestlimit(東京・幡ヶ谷)のidealaで平日深夜にやってみたら、ナパーム(片岡 | Forestlimit)が喜んでくれて、それでナパームのところ(grayfield)からリリースになった(ミックスCD-R『rev』2017 | 2023年にBeer & RecordsがCDでリイシュー)。あと、それとは別で、takya(旧takuya)がBE-WAVE(東京・新宿)でフィールドレコーディングを聴くイベントをやっていたんですよ」

L 「ああ、田んボーイ(2011年に田んぼの音のフィールドレコーディング作『Sounds of Rice fields』を発表している)だから」

S 「そうそう、米を食べ放題っていう。そこでもバイクDJをやったりして、“やっぱりデカい音で聴くの楽しいな”と思って、そこで始まったのかな。この頃は、レコードの情報も欲しいし、バイクDJの仲間がいたらなって思っていたんだけど、“仲間はできない”っていうことがわかって」

L 「仲間はできないですよ。俺も音楽の趣味での友達いないもん、CHERRYBOY FUNCTIONくらいで」

S 「仲間はできなかったんだけど、バイクDJを演奏として見てくれる人がいて、セッションをやることも出てきて。野本(直輝)くんの電子音とのデュオでfuelphonicっていうユニットをやっていたり、ENDONに参加したりとか。それと、鈴鹿8耐にひとりで行ってレースを観て、録音をしたりもしていて」

L 「録音もしてるんだ」

S 「鈴鹿8耐が最高なのは、50台近いバイクが走っているから、ずっとバイクの音がしているところ」

L 「音が出るものとして聴いていますね」

S 「それと共にチームとかも調べて、“今年はここが良い”とか、レースとしても楽しんでいて。今年も良いチームが来るみたいで楽しみ」

――バイク音の収集はレコードとCDが基本ですか?

S 「YouTubeにもレースが大量に上がっているんだけど、キリがないので、バイク音としてはフィジカルとかiTunes Storeで買えるものに絞って聴いています。ただ、ライヴで傷ついちゃうから同じレコードを何枚も持っていて」

L 「急にちゃんとしたDJの話だ。急に本流」

S 「でも全部バイクのレコードっていう……なんというか、本流じゃなくてもいいっていうのは先輩がたが作ってくれたところがあって。Kuknacke、岸野(雄一)さん、湯浅(学)さん、LOS APSON?、円盤とか、私はめちゃめちゃ影響を受けているなって感じます」

L 「岸野さんとけっこう仲良いですよね?」

S 「台湾のミックスは岸野さんのレーベルから出ていて」

L 「そうだそうだ。買いました。繰り返しになりますが、台湾ミックスが開放的で明るいミックスで好きだったので、今回のハードでアシッディーなブルシャリア・ミックスに驚いて……どちらも素晴らしかったです」

露骨キット / loco2kit lit.link | https://lit.link/loco2kit

2025年4月19日(土)

京都 錦林車庫前 外

18:00-

当日 1,500円(税込)

[出演]

坂田律子 (fuelphonic, pagtas)

■ 2024年11月29日(金)発売

■ 2024年11月29日(金)発売

坂田律子

『Mágica Canária』

BRBM-06

https://www.instagram.com/p/DCq258ty9eX/

[販売店]

BUSHBASH | FunTricks Records | JET SET | LOS APSON? | MARKING RECORDS | naminohana records | PARALLAX RECORDS | pianola records