人と人を介して何かが生まれていくのが好き

取材・文・撮影 | Lil Mercy (J.COLUMBUS | PAYBACK BOYS | WDsounds | Riverside Reading Club | 以下 M)

取材・進行 | 今里 (以下 I) | 2025年9月

――M | 自己紹介を改めてお願いします。

「TRASMUNDOという店をやっている浜崎というものです。東京の下高井戸という場所で始めて丸23年経ちます。2002年の6月1日からスタートしまして、6月から24年目に入りました」

――I | お店を始めた動機ってなんですか?また、TRASMUNDO以前は何をされてましたか?

「TRASMUNDOをやる前は90年代の終わり位から、府中にあったいわゆる街の中古レコード屋で何年間か働いていました。自分がちょうど30歳くらいになるときに、自分で店をやってみたらおもしろいことをやれるんじゃないのかな、って感じて。働いていた店で学べたことはもちろんあるんですが、もっと自分なりに提示できるものがあるんじゃないかと思って。それでお店を始めてみようという感じでなんとかお金を貯めて。当時はこの物件の1Fに、自分が店を始める半年前くらいにオープンしたNICE TIME CAFEという有名なカフェが入っていて(2011年に山梨へ移転)。そこをやっていた中村(裕紀)君の友達が自分の友達でもあって、間接的に繋がっていたんです。それで、2階が空いているっていうのを聞いて一度見に来てみて、ちょっと中村君とも話をさせてもらったんです。ここの店舗は不動産屋を通しての物件としては出ていなかったんですよ。中村君が直にオーナーに連絡して借りたっていう話を聞いて、自分もオーナーの人を紹介してもらってお会いして、気に入ってもらえて借りることができました。その時点で今に繋がるのかもしれないけど、人と人の対面の感じが自分はちょっと向いているっていうか。そこが好きっていうか、それは今もずっと続いている気がします」

――I | 繋がりが広がっていって。

「そこから始めて。それが2002年ですね。もともと下高井戸は映画館もあってよく来ていたから、街並みもすごく好きだったんです。路面電車も世田谷線が走っていて、当時は市場もあったから、自分の出身の長崎になんとなく似ているところを感じていて。ローカル感があるというか、緩い空気感があって良い街だなと漠然と思っていて。他にもいろんな街で不動産屋とかを見てみたんだけど、あまりピンとこなくて。ここでやろうかな、っていう感じで始めました」

――M | その当時、お店の場所を決めているときはどこに住んでいたんですか?

「ほとんど京王線沿いに住んでいて、その頃は国領でしたね。下高井戸には、90年代頭くらいからちょくちょく映画を観に来ていて。上京して何年間かは千歳烏山に住んでいたので、マニアックなセレクトや単館系のものを上映する映画館が近くにあるんだなって。店をオープンしたときは日大通りにサニーっていう中古レコード屋さんがあって、TRASMUNDOのすぐそばには新品のCDやカセットテープを置いている街のレコード屋さんもあって。よろしくお願いします、って挨拶しに行きました。街に根差してずっとある商店みたいなレコード屋さんがすごく好きなんです」

――I | 働いていた府中の中古レコード屋さんはどんな品揃えでしたか?

「全部中古オンリーで、本はなかったけど、全ジャンルっていう感じです。映像系とCD、レコード、カセットテープが大量にあって。買取を強化している店だったから、良い内容の物がすごく入って来てました。売りかたとしては内容云々というよりも、この定価の商品はこの値段で、という一定基準の価格設定を設けて販売するやりかたを基本方針としていました。90年代はCDやレコードが売れていた時代だったのもあって、このやり方で業績を伸ばしていたんだと思います。それが徐々に90年代後半くらいから店の売上が下降してきて、自分もそれくらいのタイミングでそこに入っていたので、もっと内容が良いものには意味を付けて買い取ったり売ったりしたほうがいいんじゃないかなって、ちょっと考えもズレてきていて。でもそこで、いわゆる一般の人たちが求めているものっていうのはこういうラインなんだな、っていうことを知って。そのことはすごく自分のためになりました。その部分の影響もTRASMUNDOには出てるんじゃないかと思います。“この人たちに向けて、どう自分が良いって思っているものをちょっとでも薦められるか”っていうのは、今も続けてやっている感じがあります。何年かやってみて、自分がやれることはこういうことなのかもしれないなって。基本、自分の店も音楽がベースなのかもしれないけど、やっぱりカルチャーとして自分は見ているから。音楽も映画もそうだし、ファッションもアートも全部繋がっていると思っています。全体を通して何かをきっかけにいろんなものに興味を持ってくれたらな、と思って今もやっているのかもしれないです」

――I | TRASMUNDOって、一般的にはレコード屋さんっていう認識だと思うんですが……。

「自分でも上手く説明しづらいんですけど、音楽がメインではあるのでそうなんだと思います。なおかつ来たことがない人からは、今でもヒップホップとハードコア・パンクの店だというイメージを持たれているみたいで、それはある意味正しくはあるのですが、いざ来てみるとそんなに置いていないっていう(笑)。新譜に関しては知り合いのものか、知り合いに紹介してもらったものしか実は置いていないっていうのがあるので」

――M | 人によって何屋と捉えてるかは違いますよね。ひたすら本だけ買って行かれるかたもいますもんね。

「20年くらいずっとそういう人もいるし、レコードのジャズのコーナーだけ見ている年輩のかたもいます。でもやっぱり、いろんな人と話ができるのはおもしろいと思っています」

――I | 時々TRASMUNDOを俯瞰してみるんですけど、たぶん見つけ出す楽しみがあると思うんですよ。ここに何々がある、って必要以上に分類されているわけではないじゃないですか。だから“ピンポイントでこれだけを買う”っていう目的じゃなくても楽しめる気がするんですよね。

「自分がそういう感じで店に行っていた習慣が大きいのかもしれないですね。漠然と何かはあるだろうなっていう感じで行っていたから。何かリリースされていたりしないかな?っていう感じで行くのが今も好きで。どの店に行くにも、あまり調べないで行くほうが衝撃があって好きですね」

――I | 通販をしない理由を聞かせて下さい。今って、例えば欲しいものを検索して見つけて、それだけをピックして帰るっていうことも可能じゃないですか。だけどTRASMUNDOに関しては、逆って言うと語弊があるけど、自分自身で探して見つけ出して、なおかつ浜崎さんのお薦めとかも聞けるので、興味の範囲が広がる。対象と直線で繋がっているんじゃなくて、絞られる以前のいろいろなものに興味がある状態、広がったままの状態で訪れることができるっていうか。

「もちろん、何か入荷しているものを求めてここに来るのは当然だと思うし、出発点はみんなそうだと思うんだけど、何度か来てくれて話をするようになると、ちょっとずつ他にも興味を持ったり、知りたがっているのがわかってくるんですよ。そこはもちろん通販でも可能だと思うんだけど、興味を持たせて接続させるっていうところで何かに気付いてくれたら嬉しいな、っていうのが自分の中でずーっとあって。そこはやっぱり、何かに気付いてくれる瞬間を見たいっていうか……自分もそういう経験があるので。ちっちゃい頃とか、レコード屋のおじさんに“これ聴け”とか言われて、漠然と小中学生くらいだった自分がVELVET UNDERGROUNDのカセットテープとか渡されて(笑)。これがパンクの元なんだって言われて聴いてみても、いい曲だけど地味だなあと思っていて。そのときは全然わからなかったけど、あとになって“ああ、そういうことだったのか”と気付いて。とりあえず薦められたものには、自分の店じゃなくても他の店でもそうなんだけど、その人が薦めてくれるものには、絶対に意味はあると思っていて。そこに乗っかってくれたら嬉しいなっていうのもありますね。ゴリ押しとかではないんだけど、どこかで気付いてくれたら。頑なに何かひとつのジャンルを求めるのも全然間違ってはいないんだけど、それ以外にも自分の知らないところにこそ発見はあるし、感動するものはあるっていうことの、何かのきっかけになればなっていう感じは今もずっとあるかもしれないですね」

――I | 種を蒔いているっていうか、浜崎さんって来てくれたお客さんとの関係性をすごく重視していて、その人たちが欲しいものもすでにちゃんと置いてあるし、かつお客さんとの会話が取り扱うものに反映されるじゃないですか。時々「これ、誰々が欲しそうだから」っていう話をしていますよね。それってたぶん、こういう感じの距離感じゃないとできないですよね。

「ネット上でも何かしら接続することは可能だと思うんだけど、まだ人を通して……この人はこういうラインが好きなんだな、っていうのはある程度わかっているところがあるから。何かを求めてるような人に対して、じゃあこういうのも聴けるだろう、っていうことは店としてまだできるんじゃないかなと思います。ネット上だと関連性があるものであったり、配信だとオススメが出てくるけど、似たような感じのラインが出てきますよね」

――I | ジャンルとして近いのは出てくるけど、そうではなく、もっと感覚的なものとして。

「ちょっとズラせるっていうか。“こっちのラインもある”って提示することは、まだお店には可能なんじゃないかって。たぶん他の店もやってるような気がしていて、それはきっと同じ考えでやっているんだと思います。そこはまだ可能かなって。もっと、全体的に広げられる感じはなんとなくあるし、実際に何年も接してる人を見てきて実感もしていますので。そういう感じで捉えられるようになる過程を見るのが、自分はたぶん好きなんだと思います。それって、世の中のことを捉える上でも役に立つんじゃないかと思っていて。こういう立場の捉えかたの人もいる、とか考えることができるような気がして」

――M | 来ている人が浜崎さんの考えかたにも感化されていて、この間お客さんに、これ(MC BLVD)どうなの?って聞いたら、「マーシーさん好きだと思いますよ」って言われて、買って聴いたらすごく良くて。チカーノ・ソウルは買っている印象があるだろうけど、そんなに自分がチカーノ・ラップを聴いている印象ってないと思うし、実際そうなんですけど。だから浜崎さんの持っている感覚ってお客さんにも伝わっているんだろうなって。それをふと感じるときがあります。TRASMUNDOを通して知り合ったかたが「これ好きじゃない?」って本の話をしてくれたり。自分がそのことを話していなくても教えてくれて、間違いなく好きだったりするんですよね。

「わかります。感覚的な部分を共有できるだろうっていうところは、信じているのかもしれない」

――I | 『BLUE BEAT BOP!』(山名 昇 編・著 | 1991, タキオン | 2001, アスペクト | 2013, DU BOOKS)の中で本根 誠さんが、世の中どんどん合理的になっていくけど、音楽を通した人と人との繋がりや姿勢を我々は信じ続けちゃっていて、ちょっとシニカルな感じで「でもそんなのは負け犬すよね」みたいなことを書かれていて(笑)。そういう感覚的なものって、意識していなかったら失われていったりするじゃないですか。削ぎ落とされていっちゃう。だから、お店に足を運ぶとそういうものに直に接する機会があって、それはすごく恵まれてることだなって。

「利便性がどんどん加速していく中で、失われるものもやっぱりあると思うんですよ。失われつつあるものを今も信じてやっているところはあるんだと思います。身近な人たちって、やっぱりそういう視点があるから一緒に立てているっていうのもあると思う。共有できることで、何かしらひとつの自分たちの社会になるといいんじゃないかな、っていうのはずっとあるかもしれないですね」

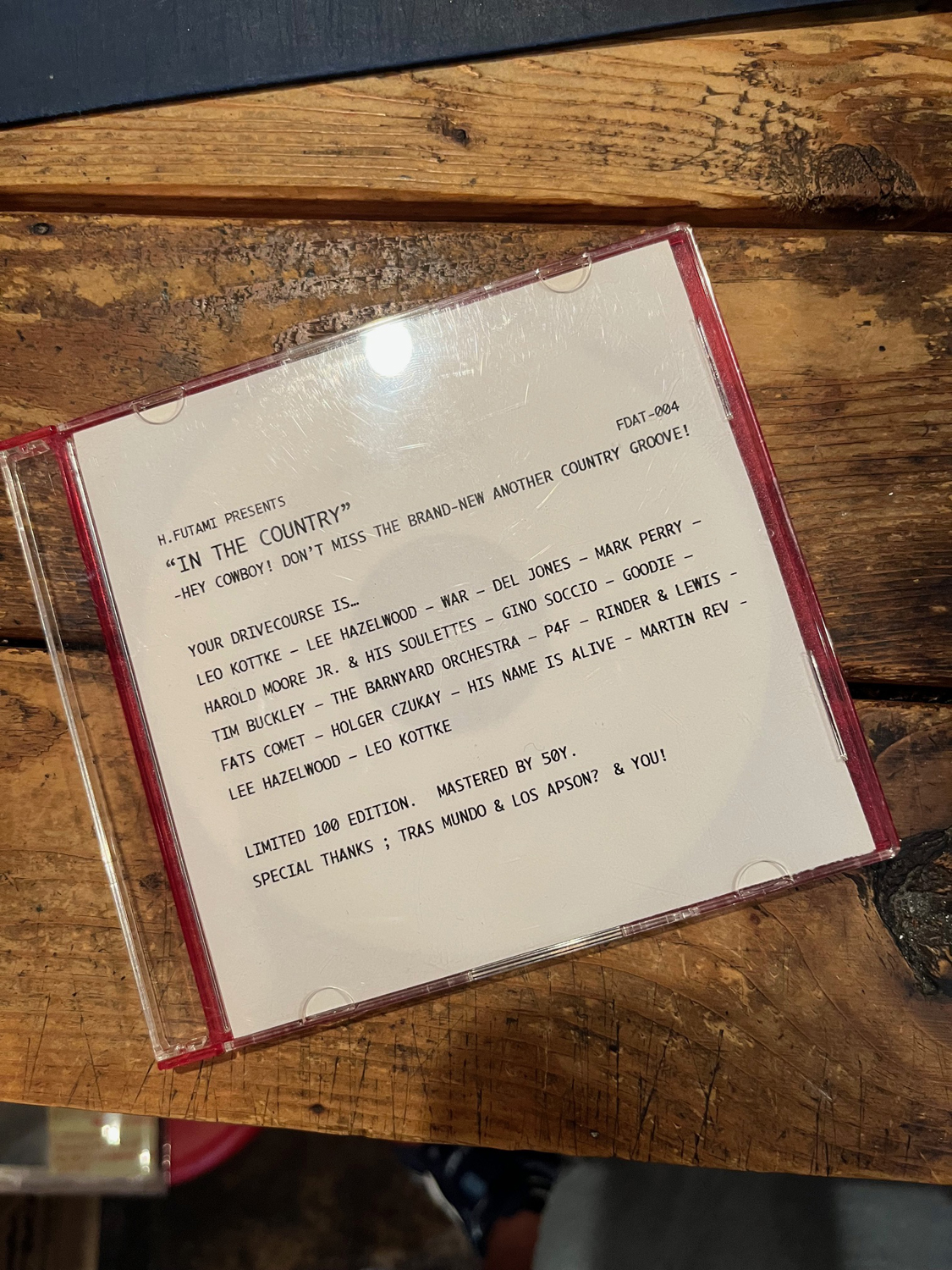

――M | CD-R作品って、今浜崎さんが話していた感覚で作られてるものが多いと思うんです。TRASMUNDOくらいCD-Rが置いてあるお店って今ないじゃないですか。CD-R作品が多かった時代っていう時期的なものはあると思うんですけど、それが今も続いているっていうのがすごいと思うんです。自分たちも作品を作ったときにすぐ持ってこられる。

「CD-R作品とかミックスCD-Rは自分もすごく好きで、その人のタイミングで持ってきてくれるし。最初に言った話に繋がるけど、何かを挟まなくても、その人と自分との関係性で成立するのがすごく好き。そこの良さはあるし、自分の関わってる人たちには絶対的な信頼を置いてるから。その人が作ってきた作品の説明をするっていうのがこの店での自分の役割だと思っていて。これはどういうものでどういう音楽なのか、っていう説明はできるから、ここに来る人はそこを信用して買ってくれて、少しずつ枚数が増えていくっていう感じになっていけたらとても嬉しいですね」

――I | 古い言葉で言うと目利きみたいな、誰かのお薦めって必要じゃないですか。それをずっと続けているんだなと思いました。

「自分で気付けていなかったです(笑)。そこは振り返って考えてみると、やっていることはあまり変わっていないんだろうなと思います。この人はこれを聴いてくれたら“良かった”って言ってくれるんだろうな、っていうことをけっこう前からやっていて、次に来た時に“すごく良かったです”って言われるのが一番嬉しい」

――I | 逆パターンもありますか?

「あります(笑)。“ちょっとピンとこなかったです”って」

――M | そういう人がいないと、時間が経たないと良さがわからない音楽と出会えないじゃないですか。

「それは自分らも経験してることだから」

――M | 自分も買って10年くらいしてから良いと思うようになった音楽がたくさんあるし、買っておいてよかったですよね(笑)。

「それが10年、20年とかっていうスパンも超えて、30年、40年経って、あ、これいいね。ってなって(笑)。紹介してくれた人は当時、今の俺よりはるかに歳下だったりするから(笑)。自分の経験とかを蓄積したものとなるのかな」

――M | それこそ、この間浜崎さんがくれた渋谷陽一のラジオ番組(サウンドストリート「ロック大賞 1981」)の録音を聴いて、LED ZEPPELINってけっこう自分の好きな感じだって思いました(笑)。それがなかったら自分はそんなことを思っていない可能性があるから。

「ファンクっぽいから(*)。あの感じがね」

* 浜崎さんは筆者をファンクっぽい感じがある音楽が好きだと思ってくれている。

――I | 紹介してくれる人によって聴きかたが変わるみたいなのってありますよね。

――M | 自分がもらった CD-RはTRASMUNDOのお客さんたちにも昨年末に渡していると聞いたんですけど、渡すのは、それを共有したいっていうのがありますか?

「過去の音楽、自分がなんとなく説明できるのは70年代後半以降で。その過去の音楽をどう説明すればいいのかな?とかを考えていて。少しは説明できるから、ニューウェイヴが登場したときとか、その時代の音楽をちょっと聴いてもらいたいっていうのがまずあって。時代背景も込みで、その当時は最新のものとして聴いていたわけだし。そこを踏まえるとまた捉えかたが違うんじゃないかな?みたいな。その時々の最新のものがあのラジオではかかっていて、それを追っていた1981年の自分がいて。当時の時代背景なりを説明して、どんな状況でこの音楽が生まれたっていうのを知ってもらえたらなと思って。それは今現在リリースされている音楽も今の時代の音楽でしかないから、それはたぶん10年後くらいに改めてわかってくるというか。絶対(現在の)空気がパッケージされてるはずだから。例えば、2000年代頭の日本のヒップホップって今聴くと当時の空気が入っているじゃないですか。サウンドの作りであったり、ラップのスタイルであったり。あの感じは今だと説明がつくっていうか、そこに居合わせているときはそれが最新だからわかっていないこともあるんだけど、過去を振り返るときは、やっぱり当時の時代性も込みで説明できたらなっていうのを、この何年かで思えるようになったっていうか。まだ自分がちょっとは説明できることがあるかなと思っています」

――M | そう思うようになったきっかけみたいなものはあるんですか?

「年齢を重ねたからじゃないですかね(笑)?簡単に言うと。本当にそう(笑)。それと自分自身を改めて振り返れるようにもなって。実際に今来ている20歳前後の子たちはこの店よりも若いわけじゃないですか。そういう子らと接する機会が増えていく中で、どう説明していけばいいのかなって。ヒップホップひとつとっても、2004、5年生まれの子からすれば、例えば10年前のこととか、自分らにとってはつい最近の話なんだけど、その子らは全く知らない世界だから、そこをどう説明すればいいかなって。今の若い子たちに、例えば誰かのクルーだったり、その先輩にはどういう人たちがいるのかっていうことを伝えたり。説明することがだいぶ増えてきました(笑)」

――M | 以前だったら、この人たちは〇〇の人たちの周りの人だよって説明するところを、その〇〇についても説明しなければいけないっていうことですよね。

「もうそんなに辿り着かなくても済むようになっちゃったんだと思います。名前が入っているところだけを追って、そこと関連しているアーティスト、それで手いっぱいになるみたいで。横にはどんどん広がっていく情報があるんだけど、深く地下に掘るっていう行為自体が難しくもなっているんだな、と感じています」

――I | 以前は全然知らない土地の音楽を、例えば『blast』(シンコー・ミュージック)とかを読んで、この人はこの街で活動していて、そこにはこういうクルーがあって、みたいにわかったんですけど、今って情報のメインがSNSとかだから、そこまで長文は載っていないし、誰かが書いたとしても長っ!ってなるだけじゃないですか(笑)。レーベルとかのリリース・インフォにしても簡潔にっていうか、売り文句しか載っていないものもあったりするから、そういった記事の役割を浜崎さんが対面でやって、情報を補ってくれている感じなのかなって。

「ネットが登場して、色々検索できてすごく便利でいいことでもあるんだけど、不親切な側面もあると思っていて。例えば『blast』とかもいろんな記事があったから、直接的に関係ない情報にも興味が持てた。そこから何か違うところに飛べたっていうか、ヒップホップの情報を見ているんだけど、ソウルやジャズやブルーズとかを紹介してくれている人がいたりとか。そういう飛ぶことができづらくなったんだな、っていうのはお客さんを見ていてここ何年かすごく感じていたんだけど。そこに対して何かきっかけを、どう付けるかっていうのも、さっきの昔のラジオ番組とかに通じるのかもしれないですね。ニューウェイヴとかヘヴィメタルが登場してきたあのくらいの頃の感覚って、今聴いたら曲によってはダサい音楽にも聴こえるのかもしれないけど、当時はあれが一番新しいっていう。その感じの説明をちょっとはできる。後に繋がる何かにはなっているわけだから。その当時の空気感っていうのを若干は言えると思います。あのラジオの録音を2、3年分取ってあって、自分が好きだったものがどんどんメジャーになっていく変化がわかるっていうか、ヒリヒリしたものがどんどんバブルな方向性に行くっていう流れもわかると思います」

――I | CD-Rの話になるんですが、現在を意識した作品っていうのは、どうしても時代を反映しちゃうんだろうなっていう。個人レベルでいうとミックスCDをずっと作り続けていて20年前のものとかを聴くと、当時あんな出来事があったなぁ……とか。

「振り返るとわかるじゃないですか。こういうことがあったなあとか。DJ HOLIDAYも定期的に作っているから、今はこの感じのラインなんだなっていう確認もできて、自分はすごく好きで。作ってきてくれる人の音源を聴くっていうのは。“このときこういうことを考えてるんだな”とか、“こういうことに興味があるんだな”っていうことを、CD-Rはそのときそのときで確認できるのがけっこう重要ですね。特にサンプラー・アーティストのBLAH-MUZIKとかもこれだけのタイトル数を定期的に作ってくるので、そのときそのときで今こういうラインなんだな、っていうのが追い続けているとわかるっていうか」

――I | シリーズでCD-Rを作ってお店に置き出したのは、ECDの『Private Lesson』からじゃないですか?2003、4年くらい?

「たぶん自分が店出してすぐくらいで。2003、4年くらいでしたね」

――I | ECDさんは最初はふらっときた感じですか?

「どうだったかな……何かのイベントで自分から挨拶して、それから来てくれるようになったと思います。それで『Private Lesson』とか『最近のライブ』とかを置かせてもらうようになって、っていう感じでしたね。正確にはもう少し後の2004、5年頃から」

――I | あれこそまさに、時代を反映していますよね。タイトルが『最近のライブ』っていうくらいだから(笑)。

――M | CD-Rの置きかたですが、BLAH-MUZIKとかは塔みたいになっているじゃないですか。お客さんは「これなんですか?」みたいになりますか?

「かなり手に取る率高いですよ。手に取って“これなんだろう?”って」

――M | 顔に近いところにありますからね(笑)。

「“これ一枚ずつタイトルが違うんですか?”ってギョッとしたり(笑)。DJ HOLIDAYのミックスも“全部違うタイトルなんですか?”ってよく聞かれます(笑)」

――M | こういう陳列であまり売られてないじゃないですか。高積みされている、売れてる本とかはありますけど。

「新刊とかは積んでいるのって同じタイトルだもんね」

――I | 常連さんみたいな人は店内のどこに何があるか、なんとなくわかりますけど、初めて来た人はTRASMUNDOに入って一周して、「いろんなものがあるんだな」って気付いて楽しいんじゃないかっていう。

「本当はもっとわかりやすくフォーカスしたほうが逆に親切なのかなと思ったり……。今は時代的にもそのほうが提示しやすいっていうか、買い物も見やすいんだろうなとか思ったりもしていて。こういう混沌とした店って、自分が最後なのかもしれないなってたまに思ったりします(笑)」

――I | レコードとかCDに限った話じゃなくて、映画とか本とかに関しても。

「やっぱりそこは、なんて言えばいいのかな……ちょっと広げたい意識はあるのかもしれないですね。何かしらに反応してくれたらな、って思いはずっとあるのかも。ひとつのジャンルでここの店をやっていたら、そのジャンルが好きな人とずっと交流が続いてたかもしれない。それはそれで全然いいと思うんですけど、自分はそういうタイプではないんだろうな、っていうのはなんとなくわかっていて」

――I | ちょっと違う話かもだけど、自分とかは「音楽何聴くの?」って聞かれて困るときがあって。

「わかります。自分もよく聞かれて、何が一番好きですか?映画は何が好きですか?って(笑)。それ一番困るんだよなっていう(笑)」

――M | 最近何聴いてるの?とか最近何観た?は話せるじゃないですか。そういう会話はここでもよくさせてもらってるんですけど。

「でもさ、それは自分たちはわかるじゃん。マーシーを知ってるから、それ好きなんだな、とか。でも、まだそこまで深く知らない人にそう質問されたら、そういうのだけが好きな人なんだって思われかねないから、自分は返答に困るときもあって。例えば映画だと「そのホラーだけが好きな人」って思われそうで(笑)。そういうことじゃないんだけどね、っていう会話はここでもよくあります(笑)。たぶん、音楽とかカルチャーの根本にある哲学とか思想っていうのがやっぱり一番好きっていうか。そこに反応している、っていうことしか言えないですね。また難しい話になるのかもしれないけど、そこはいろんなものに対してずっと変わっていないです。例えば映画だったら監督が考えている思想とか、何を伝えたいのかっていうところが……作品を通して伝わってくるものが好きとしか言えない。DJミックスとかも。例えばDJ HOLIDAYのミックスだったら、その一貫した世界、考えを感じ取りたいというか。そういうのが自分らは好き、っていうのがずっとあるのかもしれないですね」

――I | 良くも悪くもそこが一貫していたら反応しちゃう。

「そうそう。これは何かありそうっていう感じのものに反応しているのかな。ジャンルがどうこうじゃなくて。ポップスでもいいし。これはよくできてるな、とか」

――M | 売れているものでも、これは何かありそうって思うものもあれば、何もないものもありますね。

「何もないものは感覚的にピンとこないですよね」

――M | それによって、そこから先まで聴くか、とか聴きかたは変わってくると思います。

「たぶん自分はいろんな人のDJミックスを聴いて、さらにそういうところも理解していって……自分自身がそういう解釈や捉えかたをしているんだな、っていうことを理解できたのが大きいかもしれないです。人のミックスを聴くのがすごく好きだから、その人を知りたいというか」

――I | 浜崎さんは映画も好きじゃないですか、例えば映画のサントラだったりからも派生していって、みたいな。映画音楽とか原作の本とか、そういうものがお店の中でお互いに作用し合ってる。

「特に映画は音楽も映像もストーリーも全部入っているから、そういう影響はやっぱり大きいですね」

――I | TRASMUNDOの店内だけで、いろいろな置いてあるもの同士が作用し合っている感じが、すごくおもしろいなって。

「嬉しいですね。それがいろんな人に伝わってくれたらなっていうのがありますね。宮田(信)さん(MUSIC CAMP, Inc. | BARRIO GOLD RECORDS)がずっとやっていらっしゃるチカーノの音楽とかも、カルチャーにまで興味を持ってくれることが、宮田さん自身も一番嬉しいと思うし、そこにちょっとでも接続できることを自分はやれたらなっていう感じですね。音楽を通して」

――I | 下高井戸シネマが近くにあったりとか、BARBER SAKOTAが近くにあったりとか、例えば迫田(将輝)くんがお店に来たりとか、コミュニティができているなって思います。

「さっきもお店にいたCENJUの店(DANCING MOOD)もあって。20何年前はもう、ほとんど下高井戸シネマくらいしか関係性はなかったから、ちょっとずつ増えていってるのは嬉しいですね。何か連動してちょっとずつ動きができていってるっていうのは。以前とは違う流れと繋がりだと思います」

――I | 学生の街だったりするから、他のお店とかでお薦めを聞くことも絶対あると思うんです。例えばBARBER SAKOTAで髪を切ってる最中に、「今かかっている曲なんですか?」とか。それで、あそこにTRASMUNDOってお店があって、とか、その逆もあるじゃないですか、TRASMUNDOのお客さんにBARBER SAKOTAを紹介して、とか。そういうのもすごくいいなと思います。

「いくつか関係性を持つ人が増えたおかげで、そういう流れをこの下高井戸という街でやれているのは嬉しいなって思います」

――I | それが世田谷線沿線や経堂とかにも広がってきていて。

「ここで買ってくれたDJミックスやアルバムをお店でかけてくれていて。それがきっかけで経堂のカットハウスからここに来てくれる子もいて、それってすごく嬉しいです。本当に」

――M | 誰かが作って持ってきたものを、浜崎さんが自分で考えて売ってくれるじゃないですか。自分とかもTRASMUNDOだけにしか置いていないものがあるのは、別に作りたくて作っているだけだから、もし売ってくれる人がいるんだったらその人に売ってほしいというか。自分はただ作りたいだけだから、作ることに専念できるというか。TRASMUNDOに持ってくれば伝えてくれるっていうのはすごいことだなと思ってます。

「それは自分がやれることで、なんて言えばいいんだろう……役割っていうか。そこはすごくあると思います。噛み砕いて説明する役割っていうか。興味を持っている人がいっぱいいるのは自分でもわかっているから、やっぱりかたちにしてくれたほうが自分は説明しやすいですね」

――M | 作った物があれば説明できるということですよね。

「そうですね。かたちになってくれているほうが好きかな。その人が作ってきたという思い入れも込みの何かになるのかもしれないですね」

――M | 今って1人で作って配信するんだったら、家から出なくてもいいじゃないですか。でも、かたちにすることで売るっていう行為が必要になってきて、売る人がいて伝わっていくと思う。TRASMUNDOがあるから、そこで伝えてもらうことで売れて、だから「かたちを作って持ってくるだけでいい」ってなると、作る側はより集中して物が作れていいのかなって最近思うんです。

「たぶん、人を介して何かが起こるのが大好きなんだと思います。人が喜んでくれる姿を見るのが嬉しいとか、この人が良いって思ってくれるのがすごく嬉しいとか。伝わってくれそうな人たちと共有したいんだと思います。それが繋がっていって何かしらかたちにしてもらえたら、自分は店をやっていて、それを売るっていうことができる場でもあるわけだから。やっぱり人と人を介して何かが生まれていくのが好きなんだと思う。それが楽しいっていうか、伝わってくれるともっと嬉しいですね。イベントとかもそことは似てるというか、同じだと思ってる。反応がもっとわかるというか。だから、ずっと継続的にやりたいですね」

――M | こういう風にやったらどうなるんだろう?とか。

――I | 音楽とかじゃなくても、誰かに知り合いを紹介して、そこが仲良くなったりとかして広がってくのっておもしろいですよね。

「見ていておもしろいです。そことそこが一緒にやるんだ、っていうか。それが見たいっていうのもあったり。ここのお客さんが良かったって言ってくれるのもそうだし。ダイレクトに反応を見るのが好きなんでしょうね」

――I | 個人的に聞きたかったんですが、Discogs以前の価格の相場って、だいたい決まってはいたかもだけど、完全に可視化はされてなかったじゃないですか。

「本来は店をやっている人の価値観だと思うんですよね。それがすごく好きというか、そういう店が好きだったのもあって、それを今も自分なりにやっているんですけど、バランスが変になっているときがありますね(笑)。たまに安っ!とか言われたり笑 逆に自分の思い入れで他より高いものもありますし。それが自分の中で一番難しいところで……今の時代の流れで言うと実際難しくなってきてますね。自分は中古のレコードやCDを探す楽しさって、自分の価値観で“これは安いな”って思って買えるところだった。それが最大の喜びだったのが、今は調べれば値段がわかっているから、どこもその値段設定というか相場になってしまった時点で、それを全てやるのはちょっとおもしろくないんじゃないかなっていうのが心のどこかにあるから、あまり極端にはしないようにしています。ある程度は調べて、それよりはちょっと安くしたいというか、来てくれた人が見て、“やった!”ってなってくれないかなっていう思いでやってます。だけどそれが難しいところでもあって、例えば情報がパッて表に出ると、根こそぎ買われてしまう可能性もあるから、どう提示すればいいんだろうって。それは宮田さんともたまに話をしていて。情報ありきの今だと消費される速度があまりにも早いので、難しいところもありますよね。こういう情報を全部表に出してしまうと、その分なんか、言いかたが悪いかもですけど、情報提供している人で終わりかねないというか。そこだけ抜き取れてしまうというか」

――I | 届くべき人に届かなくなってしまう?

「自分は極力やっぱり、店舗を構えている限りは、なんとかがんばって来てくれた人が“やった!”って思ってくれたら一番嬉しいですね。でも、そういうときに限って、抜群のタイミングで謎の人が登場してサッと抜くときがあって(笑)。おわっ!……なんて思いながらも、まあまあまあ、っていう(笑)。売れてくれることはもちろん嬉しいんですけど、モヤモヤしたりしています(笑)」

――I | DEV LARGEさんがお店に来られたときの話とかいいですよね。

「突然現れましたね。あの丸いサングラス姿で。全部見て、大量に買っていってくれましたね。すごいなこの人って。自分はあまりタメの人がいないんだけど、DEV LARGEさんがタメなのは知っていたから、自分から話をして。やっぱり感覚的に合うところがあって、気に入ってくれたんだと思います。けっこういろんな話をして。この人いいなあって思いました」

――I | 二見裕志さんが最初に来られたのっていつくらいですか?

「2002年のオープン当初ですね。それも中原(昌也)君(HAIR STYLISTICS)から“謎な店ができてる”って聞いて来てくれて。最初は、この人見たことある人だなあって(笑)」

――I | 二見さんのミックスも置いていましたよね。

「CD-Rですね。あれは自分が二見さんに話を振ってみたら、“じゃあやるよ”って言ってくれてシリーズ化になりました。自分も二見さんによく言ったなと思って(笑)。ちょっとミックス作りませんか?とか言って(笑)」

――I | あれもまさにCD-Rで時代性を反映しているというか。

「二見さんも楽しんでくれていた感じはけっこうあったと思います」

――I | かなりコンスタントに出てましたよね?

「けっこうやってもらいました。10タイトル以上はあると思います。マスタリングもちゃんとされて」

――I | カウンターの中でよく2人で一緒にお茶していたりして(笑)。

「カウンターにまだこんなに物がない頃ですね。だいたい昼間にコーヒーを飲んでいて。ボサーッと2人でしていました(笑)」

――I | そういう、人との関わりがすごく重要なお店なんだなと思います。

「お客さんもそうだし、アーティストもそうだけど、その人がどういう人でどういう考えなのかを知りたいっていうのが昔からあって。それが例えば作品化されたら、自分の中で説明ももっとできるところがあって。その人が何をどうやって捉えて考えて提示するのかっていうのが、そういうところまで話をするのが好きっていうか、それがけっこう重要かなあと思っていて。そういうのがない状態で、ありがたいことにたまにサンプル盤とかを送ってもらえるんですけど、掴みづらいところがあるときもあって(笑)。作品だけでしか判断できないとなるとハードルが高くなってしまって、自分に引っかかってくるポイントが相当ない限りは難しいところもあって……別にその人を嫌っているとかではなくて、もっと背景や意味なりを知った上で提示できればある程度までは売ることができるっていう自信があるんですけど、ちょっと時間がかかってしまうというか。最近、若い世代の人って配信でできてしまうから、かたちにしてくれる人が極端に少なくなってしまって。本当はもっといろんな人を知りたいんだけど、ちょっと接点がなくなってるのも寂しいっていうか。きっかけが自分自身なくなってるというのもありますね」

――I | 作品に丁寧なレビュー的なのを書いてくれるじゃないですか。こういうのって何か作っている人間からしたらめちゃくちゃ嬉しいです。ちゃんと聴いてくれたんだ、っていうのもあるし、それをどう解釈してくれたのか、それは賛否両論含めて手に取ってくれた人全員がそれぞれ思うことだから。それを知ることができるのはものすごく嬉しいですね。

――M | お店があると、作品とそれをお店の人が解釈したものも含めて聴くことができるから「ここの人がお薦めしてるから、こう説明してくれるから買おう」ってなると、作品にその説明も乗ってくるじゃないですか。そうすると、聴いた人っていうのは広がりがあるというか、違うと思うんです。

「絶対あると思います。記憶っていうか思い出にも残るよね。あのお店で買ったとか。自分もけっこう思い出しますね。あそこの店で買ったなとか。何年後とかにも絶対残ってますからね。作品と一緒にそのお店の人の顔とか、街の風景とかも込みだもん。あとなんか、あー、あの街に行ってあそこで買ったな、とか。あれは大きいですよね」

――M | 買った作品が20年前のものでも、その当時の瞬間の思い出として残りますもんね。

「年末に配ったラジオ番組とかも思い出すもんね。あの当時の部屋の匂いとか」

――M | ここであのCD-Rをもらった人も、「当時浜崎さんはこういう部屋で聴いていたのかな?」とか思いながら聴いているわけじゃないですか。

「独り寂しく聴いていましたよ(笑)」

――M | こ自分の中で、部屋は畳っていう設定なんですけど(笑)。

「完全にそうですよ(笑)。正座して聴いてましたよ、小学生の自分が(笑)。お店とかもずっと残るっていうことではないと思うから、永遠には。いつかは終わるものだから、そのときそのときの買ったものの記憶に残る行為っていうのは、なんか意味がある気がします。実際に、もう今はない店とかでも思い出すから。そこにはまだ、音楽じゃなくてもかたちになっているものと、そこまで行ったっていう行為はすごく意味があるんじゃないのかなって思いますね。うん。昭和的ですかね(笑)」

――M | 辿り着くまでの、“こういうことがあった”っていう経緯が大切だと思うので、お店ってそういうことを知ってくれるところっていう意味を受け止められたりする。

「お店は各いろんな街にいっぱいあるわけだから、そこの土地土地の何かしらのストーリーは絶対あるじゃないですか。そこが大切だなっていうのはありますね。イベントをやっている場所もそうだし」

――I | そういうのってなんとなく肌感覚でわかるんですけど、昨日ちょうど宮田さんとラジオを収録してきて。宮田さんがAretha Franklinのカヴァーをかけてくださって、「演奏した人がAretha Franklinを好きだったこともわかるし、どうニュアンスを汲み取って、かつ誰に伝えようとしてたのか、その演奏を聴いただけでわかるっていう音楽なんですよ」っておっしゃっていて。聴いてみてやっぱりそう思った。宮田さんのその説明がなかったらそこまでは解らなかったかもしれないですけど(笑)。でも言われてみると「確かに!」って。

「それは今里くんからしょっちゅう体験してますからね。その人の解釈なり背景も知っていて、それを聞いた上で聴くと、“あーっ”って思うところ、もっと心に刺さる何かが残るから。そこはすごく大切なことだなって」

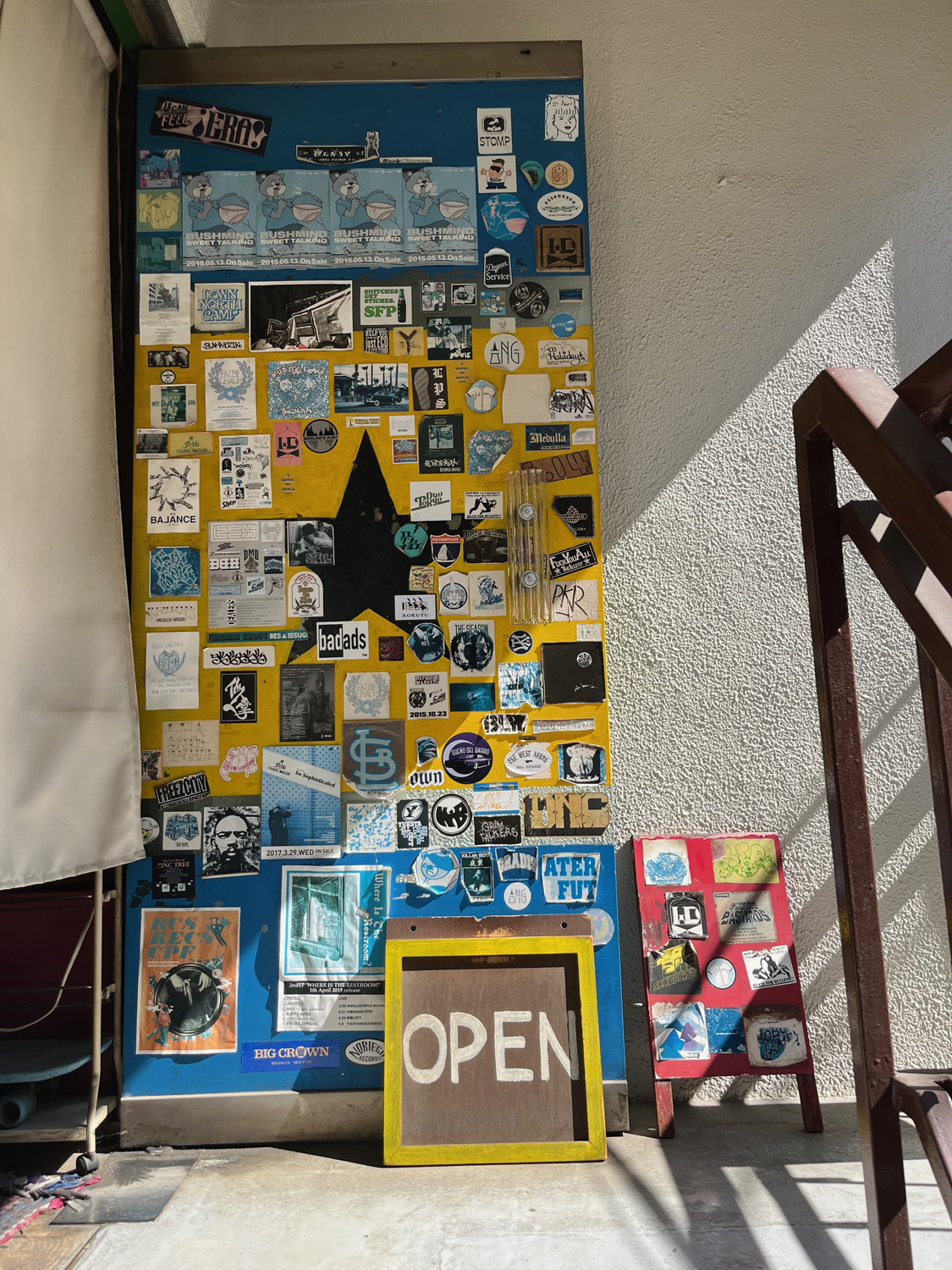

■ TRASMUNDO

〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-46-6 香松ビル2F

12:00-22:00 | 第3木曜定休

☎ 03-3324-1216