文・写真 | コバヤシトシマサ

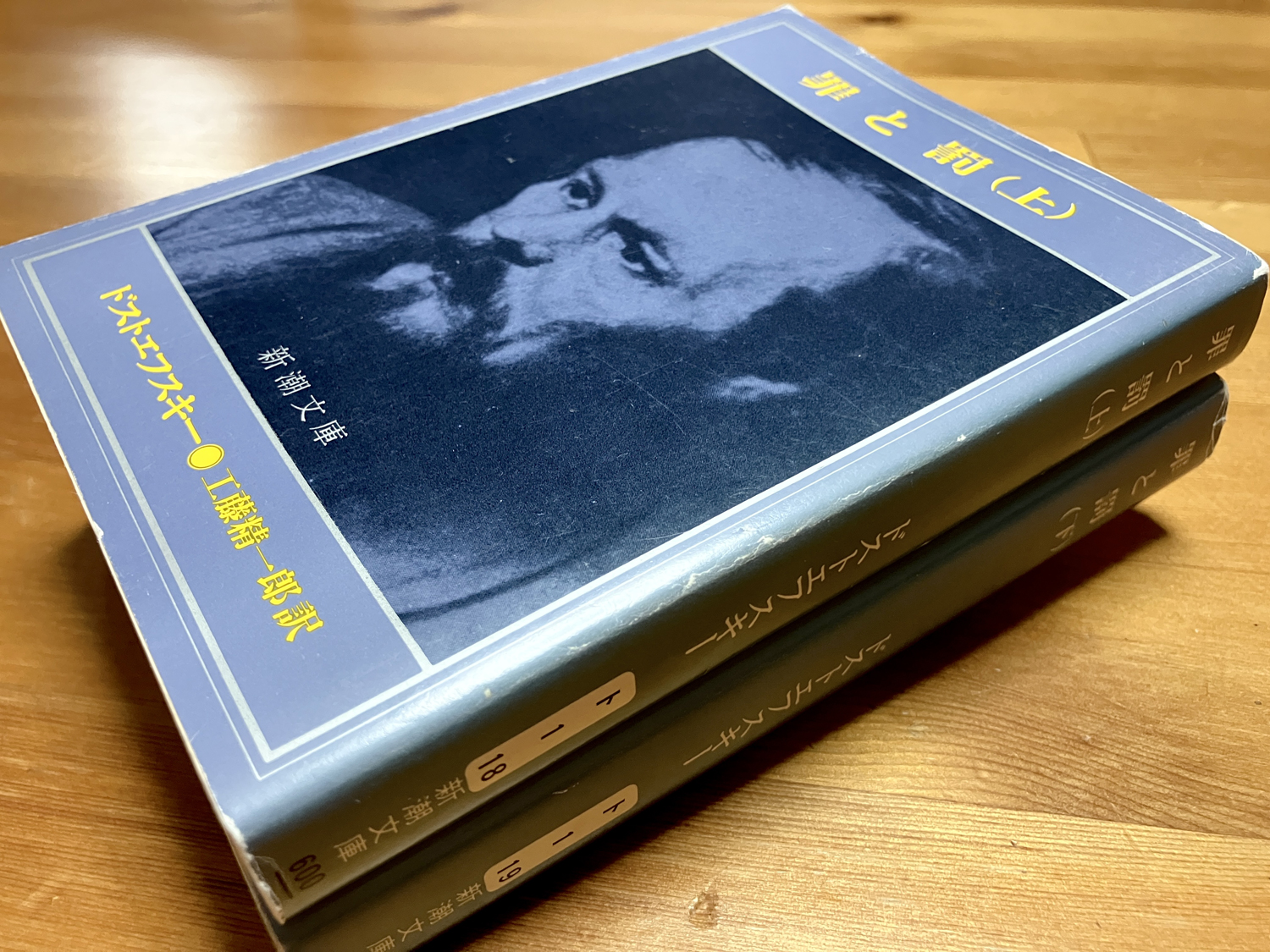

フョードル・ドストエフスキーの『罪と罰』は、1866年から雑誌での連載が開始されている。帝政ロシアで最初の皇帝暗殺未遂が起きるのが同じく1866年。その後も皇帝暗殺事件は未遂で繰り返され、とうとう1881年には皇帝アレクサンドル2世が暗殺される。そしてロシア革命が1917年。本書の内容を知っている人なら、こうした不穏な連鎖がまったくの偶然とは思えないはず。実際この小説がテロリズムや革命の萌芽であったとの論調も多いようだ。本書は主人公であるラスコーリニコフのある凶行を中心に据えて進むが、小説に書かれたこの“凶行”と、出版同年に実際に起きた皇帝暗殺未遂とは、偶然とは思えないほど共振している(このあたりの事情については、亀山郁夫・沼野充義『ロシア革命100年の謎』(2017, 河出書房新社)に詳しいです)。

そうした背景を踏まえつつ読了したが、しかし一番印象に残るのは主人公ラスコーリニコフの捉えどころのなさ。ラスコーリニコフとは何者なのか。物語の結末に至ってなお、彼の真意は判然としない。彼はある種のテロを決行するし、その目的についてはっきり述べてもいる。彼はそこに崇高な理念を掲げるわけだけれども、素直に読む限り、それは空っぽな言葉だ。ラスコーリニコフは観念的な人間で、行き過ぎたその衒学的態度は、いまの言葉で言えば極めて厨二病的でもある。彼の言葉が血や肉を伴ったものとは到底思えない。どこか浅はかで、そもそも彼のキャラクター自体が、内面を欠いた空虚な人物として描かれている。

そうした背景を踏まえつつ読了したが、しかし一番印象に残るのは主人公ラスコーリニコフの捉えどころのなさ。ラスコーリニコフとは何者なのか。物語の結末に至ってなお、彼の真意は判然としない。彼はある種のテロを決行するし、その目的についてはっきり述べてもいる。彼はそこに崇高な理念を掲げるわけだけれども、素直に読む限り、それは空っぽな言葉だ。ラスコーリニコフは観念的な人間で、行き過ぎたその衒学的態度は、いまの言葉で言えば極めて厨二病的でもある。彼の言葉が血や肉を伴ったものとは到底思えない。どこか浅はかで、そもそも彼のキャラクター自体が、内面を欠いた空虚な人物として描かれている。

そうした捉えどころのなさは、この小説全体にも通底している。物語は時系列に沿っており、人物の具体的な会話や行動の記述によって描かれる。その意味で本作はごく一般的な小説の体裁を持ってはいる。しかし随所に夢や幻想の場面が挟みこまれ、そうした場面が訪れるたび、物語は不気味な暗礁へと乗り上げることになる。狂気的な夢や幻想を描くことにおいて、ドストエフスキーはかなり偏執的だ。例えば冒頭付近にあるラスコーリニコフが見た馬の夢のエピソード。その夢では大人たちが鉄の棒を使って馬を殴り、それは馬が息絶えるまで続けられる。夢の中のラスコーリニコフは泣き叫び、無残な馬を憐れむのだけども、そうした一連の流れが極めてシャープに描写されるため、読者にとっても大変にショッキングな体験となる。あるいはスヴィドリガイロフの見た3つの夢。結末近くでスヴィドリガイロフという人物が拳銃自殺を図るが、そこに至る前、彼は立て続けに3つの夢を見る。自分の寝ている布団にねずみが侵入してくる夢。自殺した少女が、誰にも聞かれぬ、はげしい絶望に満ちた最後の叫びを、真っ暗い夜に投げつけながら、自分の身を亡ぼし

(新潮文庫版 下巻 p415)て、棺に納められる夢。母親に折檻され泣きじゃくっている5歳の少女がおり、彼女を自分のベッドに寝かせるが、ふと気付くとその少女が娼婦の笑いでこちらを見つめる夢。こうした悪夢を書くとき、ドストエフスキーの筆は冴えまくっている。そしてこうしたダークなイメージが本書全体に影を落とす(余談ながら、衣服が皮脂で汚れるだの、居酒屋の店内に酷い悪臭が立ち込めるだの、汚れや悪臭についての描写が本作には頻発する。ドストエフスキーは汚れや悪臭に関する、何か強迫観念のようなものを持っていたのだろうか……)。

主人公ラスコーリニコフは無法者といっていい。そもそもこの小説には狂気に触れたような人物が次々に登場し、そうした人間のダークサイドを描くことに、著者は情熱を持っているかのように見える。悪が存在するということ。しかしそうした悪と対照に描かれるのがソーニャだ。彼女は信仰心の厚い敬虔な女性で、ラスコーリニコフとは正反対の人格を成す。しかしこのふたりがある絆で結ばれ、この二者の関係こそが物語の重要な鍵であり、謎めいた秘密にもなる。彼女は彼に宗教的な再生をもたらし、それは表面上は本作の主題のようにも見える。しかし本当にそれは本作の主題なのか。一通り読み終わった後も、判断がつかないでいる。

ソーニャがラスコーリニコフに聖書を読み聞かせる印象的な件がある。ラザロの復活の場面を、彼女は震える声で読み上げる。この場面を読んでいてハッとしたのだけれども、著者は唯一この場面でのみ、一度だけ、ラスコーリニコフを殺人者、ソーニャを娼婦と呼んでいる。ふたりが殺人者と娼婦であることは読み手には周知の事実だし、そこに曖昧さはない。しかしここで初めてそう名指されるので、思わずギョッとしてしまった。気になったのでその後意識して読み進めたが、この長い小説の中で殺人者、娼婦とはっきり呼んでいるのはこの場面だけ。これは何を意味するのだろう。聖書という永遠の書

(新潮文庫版 下巻 p94)の前でのみ、彼らは罪を負うのだろうか。

ラザロの復活のモチーフは、結末部でもう一度繰り返される。シベリアで刑に服すラスコーリニコフの前にソーニャ(の幻影)が現れ、そこでも魂の再生のようなものが示される。しかしラスコーリニコフが本当に再生を遂げたかどうかは疑わしい。そもそも彼は救いや再生を求めたのだろうか。そうは思えない。厳格なリアリズムと、悪夢のような幻想とが混然とするこの小説の形式自体が、事態をさらに攪拌する。これはドストエフスキーによる確信犯的な罠なのか。いずれにせよこの小説には、宗教的な救いと、無差別テロの喚起のようなものが、まだらなグラデーションとなってごろりと横たわっている。この後、現実のロシアでは皇帝が暗殺され、やがて革命が全土を覆うことになる。そうした予感を、幻惑とともに書き記したのが本作『罪と罰』だった。ドストエフスキーの天才は、19世紀のロシアの広大な地平に向けて、そうした大いなる霊感を解き放った。文学が人間にとって何なのか、社会にとって何なのかという問いに、全くの極北から、ドストエフスキーは応答している。これは文学の可能性を開くものであるけれども、しかし恐ろしいことではないだろうか。