文・写真 | コバヤシトシマサ

流行りものが好きで、わりとミーハー体質なところがある。長年そう自負してきた。ところが最近、案外そうでもなくなってきた。歳なんだろうか。年齢とともに流行についていけなくなる現象が、ついにわが身にも……。実際の感覚としては、ソーシャル・メディア以降とでもいうべきか、短いサイクルでのバズり消費のような状況に飽き飽きしたというのはある。それはカルチャーに限らない。社会全般に同様の傾向があって、そういう不毛からはちょっと離れたいという心情が少なからずある。その結果、短いサイクルで消費される文化“以外”へと興味の対象がシフトしていく。端的に言うと、音楽であれ、映画であれ、長い年月を経て残ってきた古典作品へと興味の軸足が移っていく。“いまここ”よりも、長い年月を見据えてものを見るようになったわけで、それ自体、歳を取ったということではある。いやはや。そんな経緯もあって、最近、古典文学を読むようになった。流行りものが好きなミーハー体質の自認からすれば、これは大きな変化。それに加えて、もともと小説はほとんど読まないほうだったので、二重に大きな変化と言える。自分でも驚く。

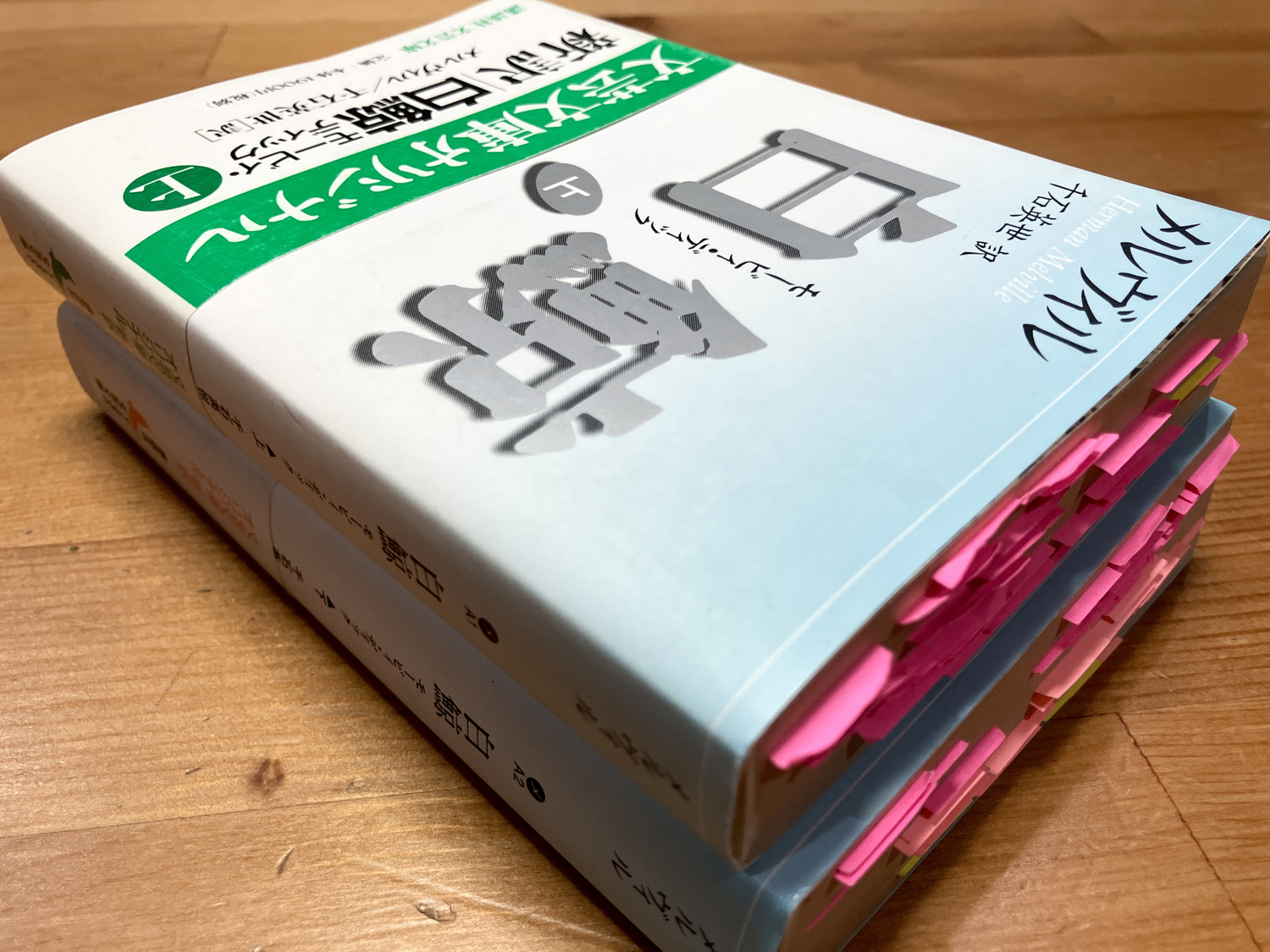

自分語りはこれくらいにして。先日の読書体験についてお伝えしたい。ハーマン・メルヴィル の『白鯨』(1851)について。よっ、古典文学。そう、本が好きな人ならタイトルくらいは知っているあれです。調べたところ複数の翻訳があるようで、今回は千石英世訳(講談社文芸文庫)を選んだ。これがまさに“体験”と呼ぶに相応しい読書となり……。

まずもって実に奇妙な小説と言える。というか、はっきり言ってこれは小説ではない。短い章が断章形式で連なりつつ、全体としては破格に長い。そもそも章立てが変わっていて、例えば「抹香鯨の頭」とか「白い鯨の白さについて」などと題されている。そう題された章に、では一体何が書かれているのかというと、これが「抹香鯨の頭」や「白い鯨の白さ」について書かれているのだ。しかし、それはただ書かれているわけではない。大胆な詩的装飾と共に記されているのだ。この奇妙な章立てと、徹底して詩的な記述とが、本書を他に例のない芸術たらしめている。大袈裟にいうと、それらの“形式”が、“内容”を凌駕してしまっているというか。19世紀の半ばに書かれた本書が、そのような境地に到達しているのにまず驚いてしまった。詩的な装飾は本文1行目から始まり、全編を貫いている。例えば「檣頭」と題されたセクション(上巻 p373)。“檣頭”とは船のマストの先端部分のことで、捕鯨船ではここに必ず見張りが立つことになっている。海洋を行く鯨を見つけるためだ。マストの上に立つこの仕事について、本章は飛躍的な連想を展開している。曰く、それはバベルの塔であり、エジプト人にとってのピラミッドであり、パリのヴァンドームの円柱の頂きに立つナポレオンでもあると。詳細は本書を参照されたい。こうした飛躍的な論述は、作品の醍醐味のひとつとなっている。

聖書からの引用も多い。聖書の具体的な内容に言及した部分もあれば、注釈によって聖書からの引用が指摘される部分もある。引用がはっきり明示されているわけだが、その最たるものとして、登場人物自身が、本書と聖書との類似を指摘する場面すらある。物語はイシュメールという名の語り部によって語られるが、エイハブ船長率いる捕鯨船に乗り込む前、彼は風変わりな人物に出会う。これからエイハブの船に乗ろうとしているイシュメールに対して、この人物は不吉な予言のようなものを口にするのだが、この男に名前を尋ねたイシュメールは、その返答に驚くことになる。

「おい、あんたの名前だけでも聞いておこうか?」

「イライジャ」

イライジャだって?おれは一瞬思った――聖書の中ではエイハブの敵ではないか。

――ハーマン・メルヴィル『白鯨』2000, 講談社文芸文庫 上巻 p248

そもそもエイハブという名前自体が聖書からの引用である。船長エイハブにまつわる不吉な前途が予告され、そしていま書かれつつあるこの物語が聖書からの引用であると、語り部自身によって示される。これは小説としては破綻といってもいい。しかしそれが破綻にならないのは、聖書がそうであるように、本書もまた書かれた内容がその主題ではないからだ。そうではなく、それによって示される畏怖や畏敬、その超克が主題になっている。随所に比喩やほのめかしがあり、エイハブも、その船ピークオッド号も、単なる人物や船ではないかのようだ。エイハブはモービィ・ディックという名の白い巨鯨に取り憑かれているが、彼が本当に取り憑かれているのは、おそらくそれではない。それをほのめかす隠喩もそこかしこにある。エイハブは独白する。おお、死よ、(中略)おまえの言葉はわたしには、真実に過ぎるのだ

(下巻 p478)、わたしの病こそ、我がもっとも望ましき健康なのだ

(下巻 p555)、第二の棺桶台はどこにある?どこにあるというのだ?

(下巻 p636)これらエイハブの言葉は、書かれた物語とは別の場所へと読者を連れ出す。

『白鯨』は神話、冒険譚、捕鯨に関する百科全書、そのどれでもある。ある章で舞台劇が始まったかと思えば、次の章では鯨に関する疑似文献学が展開される。それらが総じて詩的な飛躍によって書かれる。20世紀以降、文学とは何か?との問い自体が文学作品のテーマになった。その手のいわば“ポスト文学”なる文芸ジャンルがあるとして、メルヴィルの『白鯨』はすでにそれを成している。それだけではない。現代に通じるテーマも多分に含まれている。例えば語り部イシュメールの同志となるクィークェグ(Queequeg)という男について。ふたりはどちらも男性だが、ひとつのベッドでともに寝起きする。19世紀に“クィア(Queer)”との語があったかどうかを知らずとも、“クィークェグ”との名前はどうしたって“クイア”を連想させる。他にも、抹香鯨を英語ではスパーム・ホエール(Sperm Whale)と言い、Spermが精液を指すとの言及もある(上巻 p337)。あるいは、鯨の油を皆で精油する仕事に際し、しっかり皆で手を握り合い、皆で揉みしだき合おう。いや、自分自身を握りしめ自分自身を揉みしだいて互いのなかへ溢れ出よう、さあ、友愛の乳汁となり、親愛の鯨脳油となって宇宙に溢れ出よう

(下巻 p315)なんていう描写もある。こうしたクィア的なモチーフを、メルヴィルは現代に先んじて描写している。

『白鯨』はアメリカ文化を透視する地図でもある。例えば本作はボブ・ディランにも、リチャード・ブローティガンにも、多大なインスピレーションを与えただろう(たぶん、おそらく、霊感によれば)。ブローティガンに関して言うと、鯨大全ともいうべき『白鯨』の意匠を借りたかたちで、鯨を鱒にすり替え、いわば鱒大全ともいうべき掌編『アメリカの鱒釣り』(1967)を彼は書き上げている。詩人たちの創造を呼び込む海が、『白鯨』にはあるのだ。ここに本書中もっとも美しい一節を引いておく。『白鯨』の広大な海洋の内にあって、最も印象的なそのテキストは、捕鯨船が停泊する太平洋について書かれている。

さざ波たちのかすかに囁き交わす声だけが水面に戯れる。あたかも、ここは五月の爽やかな昼下がり、いまは遊び疲れた子供たちの午睡の時間、森の花畑では花が摘まれている。と、そういわれてもこの静けさにそれを疑う人はいない。こうした静けさの全量が、深い神秘を思う心の全域に滲みわたる。そうして、事実と空想が遭遇し、やがて行き交う中間地帯で相互に浸透し、継ぎ目のない一つの全体を作る。

――ハーマン・メルヴィル『白鯨』2000, 講談社文芸文庫 下巻 p467

わぉ。ところで物語の内容についてあまり書けなかった。しかし上に述べたとおり、物語の内容以上の含みが、本作の主題である。悲劇が描かれながら、それは字義どおりの悲劇ではない。なんともややこしい説明になってしまうが、しかし物語を物語として語らない本作の形式がそうさせるのだから、仕方がない。本書はその最終部で告げている。いままさに沈んでいくエイハブの船、いまこのときこそは、五千年という長い年月の滞留でもあると。だとするなら、大いに霊感を研ぎ澄ませるしか、この本を読む術はない。