文・写真 | コバヤシトシマサ

古今東西の名作と呼ばれる文学作品を読むようになって、あらためて気付いたことがある。やはりどうも自分には外国文学のほうがしっくりくる。というか、日本の文学に対する苦手意識のようなものさえある。好きになれないものも多い(無論、大好きなものもありますが)。これは単に好き嫌いの話で、なにも特殊な事情があるわけではないし、まあ好きなものを読めばいい。しかし本の虫を自認するひとりの本読みとして(?)、これくらいは読んでおかないと、みたいな基礎教養科目(??)があったりもして。「漱石くらいは読んでおかないと」みたいな。実際のところ、例えば人文系の本を読むときなど、夏目漱石の著作やその時代背景が前提となった議論があったりする。そこを押さえておかないと読めない種類の本というのがあるのだ。そんな事情から、時々は日本文学を手に取って読んでみる。課題図書のようにして。

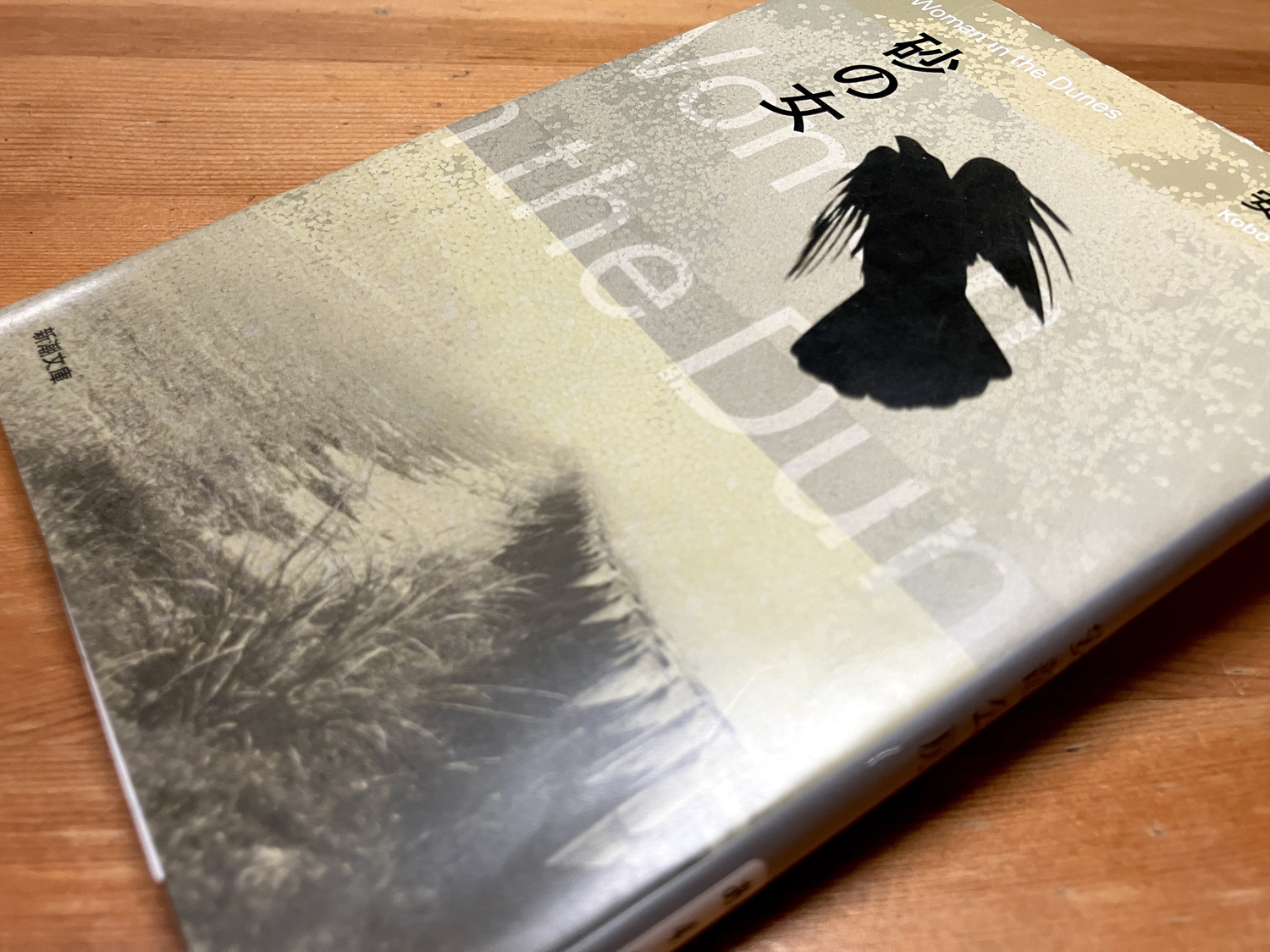

というわけで、安部公房である。『砂の女』(1962)。映画化もされた彼の代表作。映画のほうも名作なので、そちらで知っている人も多いかもしれない。ある男がひょんなことから砂に埋もれた村落へと入り込み、そこにある家屋から出られなくなる。そんな話。こうして書いてみて気付いた。この小説の大枠の説明は、ほぼこれだけで十分だ。砂だらけの家から出られなくなる男の話。本作はそれのみを描いている。なぜ出られないのか、幽閉されたその生活がどんなものなのか、男はそれに満足しているのか、逃げようとはしないのか。そうした事情は作品内で語られ、総じて詳らかにされる。しかしあくまで本筋は、砂だらけの場所から逃げられなくなる男のこと。そのことが繰り返し描かれる。

砂は風に舞い、視界を曇らせ、目や口に入り込む。日々堆積していく砂は、掻き出さないかぎり、やがて人も住居も飲み込んでしまう。砂を掻き出す労働の過酷さについて。あるいは夜露に湿った砂の重さについて。乾きや痛み、苦役。砂はそうしたものを象徴している。それらの仔細が何度も書き連なることで、読んでいるほうもまた、生きることの本質的な不毛さに感じ入るようになる。極めて限定的なシチュエーションを作品に課すことで、その効果はより大きなものになっている。

一方で、それらの描写があまりに厳密に過ぎるとも感じた。頭脳明晰な著者が頭のなかで構想したイメージを、そのまま紙面にトレースしているような印象がある。砂は空虚であり、疎外であり、不条理であると。その事実が隙間なく綿密に展開される。逆にいうと、本書にはそれ以外の余白がほとんどない。曖昧さがなく、読者が思いを巡らせるためのスペースがほとんどないのだ。理路整然とした文体と、緻密な構成だけがあり、メッセージは淀みなく伝わってくるのだが、しかしその淀みのなさが、作品を平坦にもしている。作者の解釈がすべてを統括してしまっているとでもいうか。不条理を描きながらも、わけのわからない部分というのがほとんどない。わけのわからなさみたいなものこそ、小説の醍醐味だと自分などは思うのだけど。本書からそうした場面を挙げるとすれば、赤犬が現れる場面だろうか。村からの逃亡を試みる主人公の前に、突然あらわれる大きな赤犬。この場面を読んだとき、デヴィッド・リンチ『マルホランド・ドライブ』(2001)の、ダイナーの駐車場に突然現れる化け物(?)のシーンを連想してしまった。

小屋の後ろにまわりこもうとしたとたん、中から黒いものが這い出してきた。豚のように、ずんぐりとした、赤犬だった。[中略] 片耳がちぎれ、不相応に小さな眼が、いかにも陰惨な感じだ。

――安部公房『砂の女』1981, 新潮文庫 p197

解釈を拒むようなこうした場面が、もっとあっていいと思うのだが。

誤解なきよう言い添えておくと、本作がつまらないわけではない。文体のレベルでの意欲的な試みも多い。本筋とは関係なく、主人公の読んでいる新聞記事の見出しが唐突にカットインされるだとか、あるいは現在の描写から、説明なく時制が切り替わって過去の回想が始まるとか。村とその外部、あるいは現在と過去が、段落を跨がず瞬時に繋がることで、いま読んでいるこの事実の根拠が揺さぶられるような感覚を覚える。そもそも本作は男の独白のような私小説的なスタイルでありながら、当の主人公は「彼」との三人称で呼ばれる。私小説的でありながら私小説ではないような奇妙な二重性があり、それは作中において主人公自身が蟻地獄についての物語を構想するという自己言及的なエピソードにより極まる。

実はもう、題まで考えてあるんですが……ほう、どんな題です?……《砂丘の悪魔》か、さもなければ《蟻地獄の恐怖》

――安部公房『砂の女』1981, 新潮文庫 p124

ところで本書には性描写かけっこう多い。微に入り細に入りの描写もありで、好みが分かれるところか。自分はあまり乗れなかった。常々思うのだけれども、ある種の日本文学に、陰湿な性描写がこうも多く登場するのはなぜだろう。自分の偏見だろうか。少なくとも『砂の女』も、その例外ではなかった。まあ網羅的な統計を取ったわけではないし、単に自分の思い過ごしの可能性もある。もう少し議論を一般化するなら、日本の文学、とりわけ私小説的な作品で、自我をこじらせたタイプの人物(たいてい青年期の男性)の逡巡を描いたものに、実はあまり積極的な興味が持てない。その上じめじめと性描写が続いたりするならなおさら……。まあ完全に好みの問題ではありますが。

『砂の女』を読み始めてすぐ、自分はカフカを連想した。たまたま直前にフランツ・カフカ『城』(1922)を読んだところだった。ここでは詳述しないけども、「閉鎖的な村」「理不尽な法」「不条理な顛末」といった題材は、そのまま両者に共通している。安部はカフカから着想を得たのだろうか。いずれにせよ両作品を比較すると、『砂の女』の特質がかなり際立つのは間違いない。長大かつ散漫、そのうえ未完である『城』を、緻密に再構成し、高度に圧縮したのが『砂の女』と言えるか。その見立てで考えると、やはり安部の筆致は尋常ではない。ほとんど解釈の余地を残さず、すべての升目を執拗に埋め尽くすかのようなその徹底は、小説としてのひとつの極北ではある。