文・写真 | コバヤシトシマサ

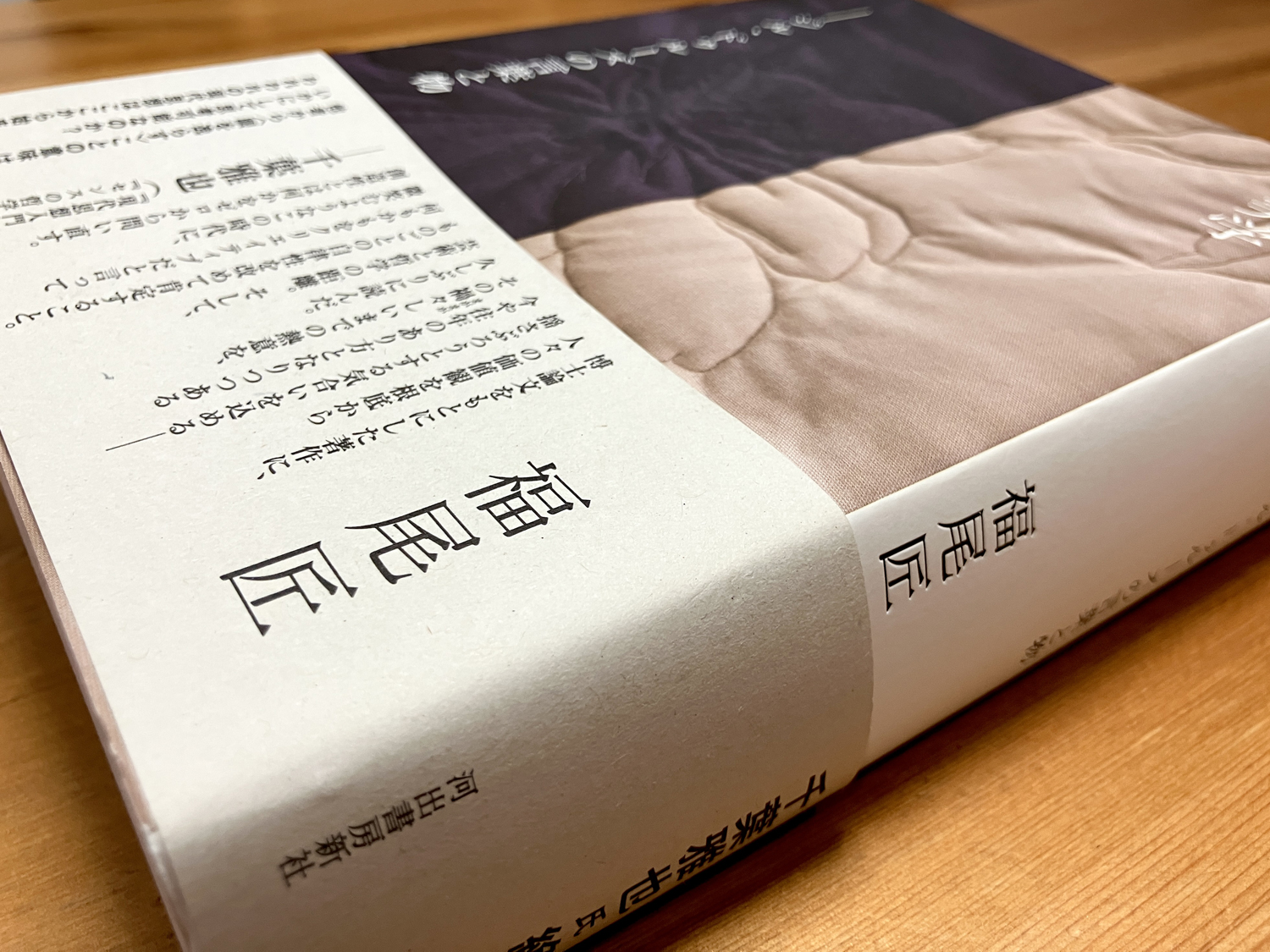

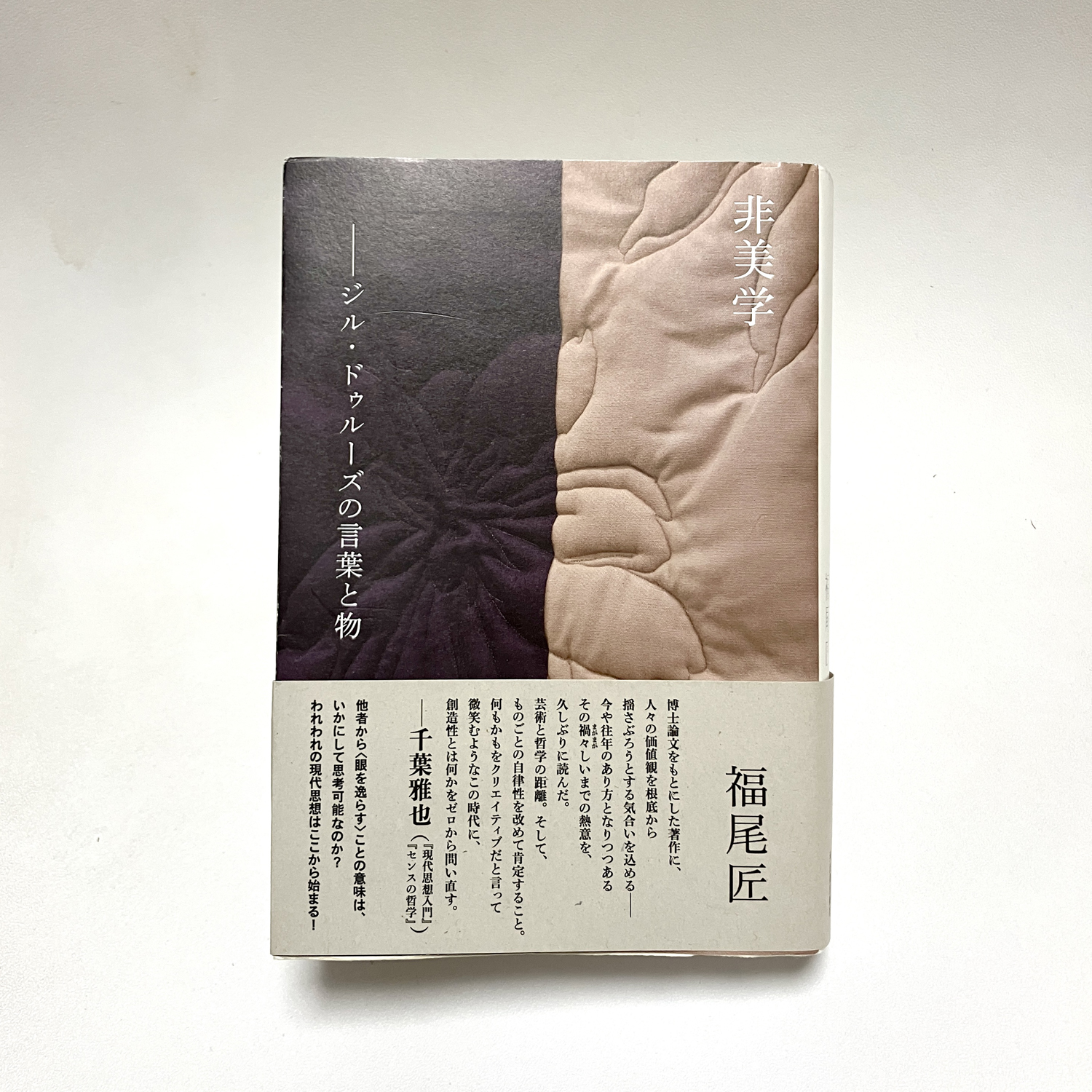

現代思想にいくらか関心があるので、これはちょっと外せないぞと思ってはいたものの。かなりの難読書との評判もあり、発売からしばらくは躊躇していた。福尾 匠 『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』(2024, 河出書房新社)。帯には千葉雅也氏 絶賛!

の文字。えいやっと手に取って、ともかく終わりまで読み通したのが2ヶ月ほど前。異物を噛み砕くかのような文章が頭の中にぼんやり残っている。とても咀嚼できたとはいえないけれども、奇妙な旅を思い出すようにして、本書へのガイドを綴ってみる。

難読書との評判は正しかった。界隈向け(?)に説明するなら、東 浩紀『存在論的、郵便的』(1998, 新潮社)、千葉雅也『動きすぎてはいけない』(2013, 河出書房新社)よりも、本書のほうが難しい。正直、これには驚いた。『存在論~』も『動きすぎ~』も、本書では何度も言及されているし、なによりこの本は先行する東 浩紀 / 千葉雅也 / 平倉 圭の議論を批判的に検討しつつ、それを乗り越えようとの意欲に満ちている。とくに大きく紙幅が割かれるのは東 浩紀だろうか。彼の『存在論的、郵便的』が画期的だったのは、晦渋なデリダの理論を理系的に解説してしまう明晰さゆえだった。その乗り越えを図った本書が、(あえて?)明晰さを捨象したようにも見え、これには蛮勇を感じた。なぜかちょっと感動してしまったのだ。まあ実際のところは、なかなか理解が追い付かずに困り果てたのではあるけれども。

本書は書名のとおりドゥルーズ哲学の読解を主旨としている。主題となるのは、哲学における“理論”と“実践”の関係について。あるいはこう言ってもいい。哲学の“理論”とその“実践”とは、どのような関係を結ぶべきか、あるいは結ばないべきか。理論と実践の関係を探るにあたり、著者は“哲学”と“芸術”の関係に特に力点を置いている。いずれにせよ哲学と実践との間になんらかの関係があるとして、哲学の理論が実践を単にうまく説明するだけなら、それは無意味だというのが著者の立場。たしかに哲学が文学や美術を、あるいは政治や社会をうまく説明するだけだったら、哲学自体にはなんの意義もないといえる。本書はドゥルーズの言葉を借りて宣言する。哲学とは〈概念〉を創造する実践

(p12)だと。ではそうした概念の創造は、現実とどう関係するべきなのか。

著者は理論と実践とは互いにもたれ合うべきでないと警告する。理論は実践を説明するものではないし、実践は理論が用意したシナリオの実現でもない。では具体的にどうしたらいいのだろう。本書からその解答を引き出すなら、「外在するな、内在せよ。しかし超然と内在を言うな」となる。うーん。少々わかりにくいだろうか。言い換えてみる。「外在するな、内在せよ」とは、つまり「部外者たるな、当事者たれ」。続く「しかし超然と内在を言うな」は、「しかし当事者であることを特権視するな」。つまり「部外者然とせず当事者たれ、しかし当事者であることを特権視するな」。さらに言い換えてみる。「上から目線で語らず現場を知れ、ただし現場だけが特別なわけではない」。少々意訳に過ぎるかもしれない。でもニュアンスは通じると思う。理論と実践とが孕むこの危ういバランスを巡っての長い旅こそが、本書だ。この綱渡りは相当に難儀なもので、当のドゥルーズでさえ、ときに足を踏み外してしまう。ドゥルーズ自身、ときに超然と内在を言ってしまうのだ。著者は適宜それを修正しつつ、そのさきを語ろうとする。本書はドゥルーズ哲学の、そのさきを語ろうとしている。

ところでなぜ、超然と内在を言ってはいけないのだろう。

内在を「何かの内にあること」とした途端に、内在の座である当の「何か」が超越的な概念にすり替わってしまい、平面つまり思考に権利上属するものは概念のひとつの属性になってしまう。

――福尾 匠『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』2024, 河出書房新社 p204

何事かに内在したなら、やがて外部は消え去り、内部だけを絶対の指針にせざるを得なくなる。それはいわば理由なき基準であり、つまり批判的視点を欠いた規則になってしまう。そこにあるのは創造ではなく服従だろう。だからあくまで内在しつつ、しかし超然と内在をいってはならない。“非美学”とは、内在の美学を拒否する態度ともいえる。そしてその困難さはドゥルーズ自身の哲学を貫く問題でもあった。著者はドゥルーズの哲学を、安易に美学に堕さないための用心の哲学だと言う。

批判的であることはすなわち予防的であることなのだ。その意味でドゥルーズの哲学は「用心」の哲学なのだ。

――福尾 匠『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』2024, 河出書房新社 p148

前述したように、ときにドゥルーズも用心を欠き、足を踏み外す。しかし本書を通読するに、ドゥルーズ哲学を緻密に読みつつ、ドゥルーズの踏み外しをひとつひとつ修正していくかのような著者の手さばきこそ、“用心の哲学”の究極とも思える。もっとも感じ入ったのはフランソワ・ラリュエルによるドゥルーズ批判の件だろうか。ラリュエルは「非哲学」を提唱する哲学者。彼はドゥルーズ(に限らない多くの哲学者たち)が、内在を謳いながらも、一方で内在を超越化 = 神秘化していると批判した。著者はラリュエルによるドゥルーズ批判を紹介しつつ、ドゥルーズはだいぶ分が悪いように見える

(p347)としながらも、その批判に応えようとする。著者のこうした態度は、用心を超えた、ある種のドグマのようにすら見える。

さてドゥルーズ哲学はほんとうに創造たり得るだろうか。哲学が概念の創造なのだとして、それは芸術にどう与するのか。哲学はほんとうに実践たり得るのだろうか。実践というのが実際の行動である以上、それは理論のように書きつけることはできない。本書にも実践は書き込まれていない。本書の最終部をそのような結末として読んだとき、ふと思った。実践は書き込むことができないとのこの状況は、『存在論的、郵便的』の結び、この仕事はもう打ち切られねばならない

に少し似ていないだろうか。目を逸らさなければ書けない

(p294)ように、実践のためには書くのをやめなければならない。それはポジティヴな打ち切りと言っていい。著者はそうした躊躇のない清々しい言葉によって、本書を結んでいる。

■ 2024年6月24日(月)発売

福尾 匠 著

『非美学 ジル・ドゥルーズの言葉と物』

河出書房新社 | 2,700 円 + 税

四六判 | 466頁

ISBN 978-4-309-23157-0

ドゥルーズにとって諸芸術はどんな意味を持つのか。美学を適用するための倫理を探りながら、日本批評の「否定神学批判」の射程距離をも探る。俊英による日本現代思想の新たな展開がここに!