自分の良さは、自分で決めればいい

取材・文・撮影 | SAI (Ms.Machine) | 2021年8月

――自己紹介をお願いします。

「雑誌『Fine』(日之出出版)『warp』(トランスワールドジャパン)の元編集長で、今はフリーマガジン『FLJ』の編集長をしています。1964年生まれで57歳になります。西横浜で生まれ育ちました」

――ありがとうございます!いつもインタビューさせていただくかた、初対面じゃないことが多いんですが、大野さんとお会いするのは初めてで、緊張します。

「そもそも『FLJ』はどこで最初に見つけたんですか?Ho99o9のインタビューの号のときに編集部にご連絡いただきましたもんね」

――カフェで見つけました!私が最初に手に取ったのは違う号なんですが、Ho99o9にハマっているときに『FLJ』に掲載されているのを知って取り寄せたのを覚えています。

「その後たまたまSpotifyを見ていたらMs.Machineが出てきたから、“あれっ!あの時連絡くれた人だ!”と思って。それからまた連絡を取り合うようになりましたね」

――そうですね!私がElle Teresaさんのインタビューをするときに資料として読みたくて、ご連絡しました。

「引き寄せましたね(笑)」

――さて、大野さんがどんな少年時代を過ごしていたかを掘り下げたいです。お生まれは西横浜なんですね。

「はい。生まれ育ちが西横浜で、実家は居酒屋です。居酒屋の客はカーディーラーと町工場の人が多く、特に何もない地元でした。通っていた高校の近くにアメリカン・スクールがあって、そこに通っている子と付き合ったりしたんですが、そこは横浜らしかったな、って思いますね。後々知るんですけど、横浜って音楽カルチャー的には戦争が終わったときにはやっぱり最先端だったし、その女の子の住んでるところにいくと、南区方面に抜けていく本牧のほうはいきなり道幅が4倍くらいになって、庭付きのアメリカの家があって。そのときに“日本はアメリカに戦争で負けたんだな”って思いました。ただ、アメリカの空気を身近に感じられたのはすごく良かったのかな、って思います」

――リトル・アメリカを10代の頃に経験していたんですね。

「米軍で働いてる人たちの子供もいっぱいいて。横須賀基地も行ったし、座間基地も行ったけど、中に入ると当時日本ではあまり見かけないスケートのランプがあったり、ヒップホップのクラブもあったんですよ。それでDJと仲良くなったりして。基地の中は完全にアメリカだったんで。アメリカ文化に触れるチャンスはあったんじゃないかな、って思います」

――そんな少年が学生時代、クラスではどんなキャラクターだったか知りたいです。

「浮いてましたね」

――どういう感じで浮いてたんですか?

「例えば、好きな音楽とか映画が違うんですよ。高校生の頃はパンクとかブラック・ミュージックを聴いている奴がほとんどいなかった。“変な奴だ”って言われたし、周りとあまり馴染めないのが中学、高校まで続いて。大学に行ったら少しは自由になるかと思ったんだけど、サーフィンとかパンクとか好きな人にしても、いろいろルールが多かったりして。自由なものを選んだはずなのに、なんて不自由なんだ、って思ったこともありました」

――そこから社会人になるわけですよね。

「はい。それで22歳のときに『Fine』編集長と初めてカリフォルニアに行ったんですけど、そのときに、みんなが自由にやっているのを見て“なんだ、これでいいんだ”って思ったし、逆に自分の変な部分もアメリカ人はおもしろがってくれて。“自分の良さっていうのは、自分で決めればいいんだ”って思ったんです。なおかつ、最初にアメリカで友達になったのがドッグタウンとかヴェニスのスケーターで、彼らと仲良くなってハングアウトするうちに“世界中の奴がヴェニスに憧れてるけど、結局は地元の文化なんだ”って気づいて。だから、僕らも憧れているだけじゃなくて、東京でこういう地元の文化を作ろう、と思ったのがその後の雑誌編集者としてのひとつのミッションになったのかもしれません」

――大野さんは『warp』『Fine』の編集長でしたが、なぜ出版社でお仕事をしたいと思ったのでしょうか?

「こんなこと言うとがっかりするかもしれないですけど、目標がなかったんですよ。何になりたいとか。バンドもやっていたんですけど、パンクだから、これは食えないと思って。ただ、せっかく親が居酒屋の息子を大学まで行かせてくれたので、一応就職はして。してみてダメだったらダメだったって言えばいいなって」

――そうして入社した出版社で編集長を経験した後に『FLJ』を創刊しようと思ったきっかけや過程について教えてください。

「大学卒業後に日之出出版という出版社の『Fine』編集部に入ってから、28歳で編集長になって、31歳で会社と合わなくて辞めて、アメリカのロサンゼルスに住もうと思ったんです。アメリカに滞在して3ヶ月くらいしたときに、知り合いから、アメリカのTransworldっていう出版社から出ているサーフ / スノーボード / スケートボードに特化した『warp』という雑誌があって、“日本版を作りたい”という話が来て、もう一回雑誌をやろうかな、と思いました。それで日本に戻ってきて創刊して、9年やってやめたんです。そのとき雑誌は引退しようと思ったんですよ」

――一度、雑誌の現場から離れたんですね。

「はい。そこから音楽と広告の仕事を2年くらいやったんですけど、その仕事のひとつにPUNKSPRINGとSPRINGROOVEというフェスがあって、CREATIVEMAN PRODUCTIONSの清水(直樹)さんという社長と共同で考えてブッキングとかもやっていたんですね。その2年目、NOFXとかKen Yokoyamaとかをブッキングしたときに、みんなを集めて表紙を撮りたいな、って思ったんですよ。“雑誌は引退したはずなのに、まだ雑誌やりたいんだ”って自分の中で疑問が出てきて、その気持ちを突き詰めてみたんです。“結局、やりたいんだ”って。それで“どうしよう?”って思って」

――まだご自身が雑誌のお仕事への情熱を持っていることに気づいたんですね。

「そのとき、雑誌を作っているアメリカの友人を何人か訪ねて、どんな感じ?って話を聞いて、紹介された人がすごいかっこいいフリーマガジンをやっていて。こういうの日本にはないな、雑誌が売れない時代なら売らなきゃいいじゃん、って思って。それで、日本に戻ってきて真剣に考えて。フリーでかっこいい雑誌を作ったらいいんじゃないの?っていうのと、『Fine』も『warp』もやってきたことはほとんど同じで、サーフィン、スケート、スノーボード、音楽もパンクとヒップホップが中心なんですよ。基本的にストリート・カルチャーだったんで、その雑誌をフリーマガジンでやろうと思って。『Fine』も『warp』も社長の意向と合わなくて辞めているので、誰かの下で働くのは嫌だから、自分で会社をやろうと思ったんですよ。そういう感じで『FLJ』を創刊しました」

――『Fine』『Warp』でどのように社長と意向が合わなかったのかが気になります。

「知りたいですか(笑)。結局、社長って経営者だから、現場をあまり理解しているわけではないんですよ。例えば、お題目がサーフィンだとして、社長が決めたのは“太陽と青い空と海と~”みたいな感じで。もちろん僕は雑誌の内容にサーフィンも入れたんですけど、ヒップホップとスケートボードも入れたんで、けっこう嫌がられて。“だって、暗いじゃないか!不良じゃないか!”みたいな。サーファーだって不良なんですけど(笑)」

――なるほど……(笑)。

「とにかくすごく反対されて。それから結局、売る雑誌だと、表紙でセールス・ポイントを稼がなくちゃいけないので、売れてる芸能人とか、アイドルとか、お笑いの人とかを出すことが多いんですけど、それをやれって言われて。やりたくないじゃないですか。それはけっこう戦っていましたね。あとは、他の雑誌が売れると社長が真似したくなるんですよ。例えば昔『LEON』っていう雑誌が売れたときは“ハイエンド・ファッションをやれ!”みたいな。真逆じゃん!って思うような理不尽なこともあったりして。最終的には“だったら他の人にやらせればいいじゃん”って思うようになりましたね」

――私は学生時代マガジンハウスでアルバイトしていたんですが、てっきり編集長に全ての権限があるのかと思っていました。

「マガジンハウスの場合はもしかしたら編集長に権限があるのかもしれないですね……。やっぱり、号によって販売部数が変わるんですよ。ちょっとでも下がるとすぐ芸能人とかグラビア・アイドルを出せとか言ってくるから(笑)。でも僕は絶対出さない!なぜかと言うと、読んでくれている人たちは絶対“ダサい”ってガッカリするじゃないですか。そんなことすると一瞬は売れても、長い目で見ると読者を失うから。違うんじゃないんですか?って言うんですけど、経営者は目先の数字も見なくてはいけないので」

――『FLJ』がピックアップしているミュージシャンは若い世代が多いですが、編集部のかたは20~30代のかたが多いんですか?

「年齢はいろいろいますね。周りには10代から、50代の先輩もいるし。でも結局ストリート・カルチャーって若い人が作るものじゃないですか。上の世代の人が昔話ばっかりしてるのはぜんぜん載せたくないんです」

――なるほど。そういう意識の下に『FLJ』は作られているんですね。

「ただ、若いアーティストやスケーターと話していると、昔のことをぜんぜん知らないんです。それはもったいないことだと思っていて。例えば何年か前にBAD HOPを取材したときも“ヒップホップは日本に根付いたことがなかったから、俺らががんばる”って言っていたんだけど、いやいや、90年代末から2000年代初めってみんなめっちゃ売れて儲けたし。アメリカだったらドキュメンタリーや本があって、けっこう上の世代のことも学べるんですけど、日本はそういうドキュメンタリーもないし、そういうことを繋ぐ人もいないから。だから、若い人が知るべき本当にすごい上の世代の人もちょこちょこ載せてます」

――ヒップホップとかの赤裸々なドキュメンタリーって日本であんまりないですよね?タブーなものが多そうですし。

「いざやるとなると大変ですからね」

――『FLJ』を読んだときに、イギリスのアパレル・ショップにあったフリーペーパーを思い出したんです。インディペンデントのアーティストのインタビューもロング・インタビューですし、写真もレイアウトもすごくかっこよくて。Elle Teresaさんのインタビューも他のメディアにはあまり載っていないですし、そういうアーティストのロング・インタビューが載っているところもいいな、と思っていました。

「『Fine』とか『warp』は芸能人を出せっていう意見もあったんですけど、これからブレイクしそうな人たちを出していたんですよ。それが重要だったんだな、って思って。今は余計に、広告費も入らないし、本も売れない。だから付録を付けたり、有名人を出したり、ってなってるんですね。例えばインタビューにしても、お金をもらわないとインタビューしないっていうのがあったりとか。いっときはどの雑誌を見ても表紙が同じ人で、同じインタビューが載っていたりして。それってパブリシティだから。でも本当に大切なのはパブリシティじゃなくて、編集者が“こいつやばいぞ”っていう奴をフックアップするっていうことだから。フックアップは絶対だと思っていて。Elle teresaも最初に出てきたとき、こいつやばいぞって感じでクラブで声をかけて、インタビューの話が決まりました」

――あの、パブリシティってなんですか?

「宣伝のことです。宣伝費があるレーベルとかアーティストは、今度アルバムが出ますっていうときにメディアにお金を払って掲載してもらうんです。宣伝費を持っているアーティストは一挙に露出するじゃないですか。でもそれだと、そうじゃない、かっこいい人たちが出られなくなるから。それは関係なく、努めてやろうとしているところですね」

――なるほど……とても良い話を聞けました。

「雑誌ってキュレーターみたいな役割でもあるじゃないですか。ストリートってニッチもあるし、ど真ん中もあるし、売れ線もあるし、いろいろだと思うんですよ。だけどメインストリームもアンダーグラウンドも認めさせるくらいの感じって、あるじゃないですか。ストリートで言えばど真ん中みたいな。僕の雑誌を見てくれれば何がイケてるかわかるよ、っていう指標にはなりたいですよね。だから、実はそんなにどマイナーなのもやらないし、超売れ線なのもやらないけど、一番イケてるのはこいつだよ、っていうのはやりたくて。それはずっとやっているつもりでいます」

――フリーマガジンはどういうシステムで制作するんでしょうか?

「基本的に、雑誌を作るプロセスっていう意味では同じなんです。雑誌の収益っていうのは、広告と販売なんですよ。フリーマガジンは販売がないだけで、広告があれば成り立つんです。あと違うのは配本。これは、売る雑誌だと取次が何社かあって、そことやり取りするんですよ。そこから全国の書店とかコンビニに配本するんですけど、『FLJ』の配本先は創刊当時にいたスタッフと相談しながら決めました」

――どんな場所に配本するかをどのように決めているのか気になります。

「『FLJ』はカフェやサーフ / スケートのショップ、アパレル・ショップに配本してますね。昔のショップって、例えば店長が主催したパーティにお客さんが来るとか、カルチャーの基地みたいになっていて、そこでスケートとか音楽を教えてもらうようなことがあったんです。だから今一度そういうショップを基地にできたらいいんじゃないかって思って。でも重要なのが、あまりおしゃれなところは興味ないんですよ。業界の人とかに評価されたいという気持ちはゼロで、それよりも地元で読んでたキッズがインスピレーションを受けて何か始めた、ということのほうが重要だと思ってるんで。だから超地元の店でもいいんですよ。あまりかっこいいところは特にアプローチしてないです」

――たしかに、10代の子が行ってフリーでもらって「こんなカルチャーあるんだ」って知ることができますもんね。

「そうなんですよ。編集長するのは『FLJ』で3つ目ですけど、メッセージはひとつだけ。“やれ!!”ってことだけなんですよ。人がやっているのを見ているだけじゃなくて、自分もやればいいじゃん、って。どんなかたちでもいいんですよ。別にプロのラッパーにならなくても、ちょっと音楽をディグるだけでもいいし。スケートボードのプロにならなくても、ストリートで滑って仲間を見つけるのでもいい。ひとつ行動が始まると、世界がガラッと変わる。そういうきっかけになったらいいなあ、と思ってやっています。綺麗事ばっか言ってますが(笑)」

――いえいえぜんぜん。すごく共感します。インタビューをするお仕事を始めて、ウェブで情報を探すよりも、現場に行くのがとても大事だなって感じました。ライヴハウスだと、例えばラッパー、バンドマン、編集をやっている人とか、いろんな人が集まっていたりして、情報が一気に集められるし、人と人が繋がるというか。コロナウイルスの影響でライブに行く機会が少なくなってきたので、余計に感じます。

「おもしろいのは、本当に大切なことって、まだネットに出てないんで。やっぱりフェイス・トゥ・フェイスでの人との繋がりのほうがまだおもしろい世界なのかな、って思うし。それこそ、最近取材したスケーターのクルーも10代とか20代前半なんですけど、“もうそろそろYouTubeとかインスタに載せるのやめね~?”みたいなことを言っていて」

――へえー!

「スケートビデオのDVDを作って、試写会やってみんなで飲んで騒いで。そっちのほうが楽しいか、みたいなことを言っていて」

――なんだか時代が戻ってますね!

「渋谷のマークシティの近くにセブンイレブンがあるんですよ。そこに若い子が溜まっていて、たまたまスケート・クルーの子がいたんですけど、ハードコア・パンクとかグラフィティの子とかも溜まっていて。そういうのを見ていると、変わんないな、って。僕が22歳で『Fine』編集部に入ってから見てきたものって、本質は変わってないな、って。ずーっと同じものを見ている気がしていて、人間ってそんなに変わらないし、こういうことが好きな人たちって変わらないんだな、って思って」

――たしかに。私は今年、上の世代の気になるかたにインタビューしてとても感じました。みなさん根本にあるDIYパンク精神みたいなものが一緒というか。

「だから、そういう子たちってSNSもちゃんと使ってるんだけど、そうじゃないものもちゃんと残したいみたいなのがあるみたいで。そういうのは大切だな、って思って。だって現実がおもしろくなかったらVRとかでもいいわけだし。でも、そんなつまらないことないですよね。ずーっと同じことやっていて、ずーっとそういうのを見られているのが幸せです。それが一番のやりがいかもしれないですね」

――最後に読者に一言ありましたら教えてください。

「読者に対しては“見てるだけじゃなく、自分でやれ!”っていうのを伝えたいですね」

大野俊也 Instagram | https://www.instagram.com/toshiyaohno/

DBX Instagram | https://www.instagram.com/dbxtokyo/

■ 2022年1月30日(日)配本

■ 2022年1月30日(日)配本

FLJ #81

http://fljtokyo.shop-pro.jp/?pid=166366400

[内容]

| FEATURES

006 CrazyBoy

014 SLASH

020 The Heart Project

028 Earl Sweatshirt

032 IVO aka IVOKOROLI × BUGGYE.

036 Liberaiders®

042 HELLS ANGELS MC

| IN EVERY ISSUE

004 DSWA

■ 2021年6月1日(火)発売

■ 2021年6月1日(火)発売

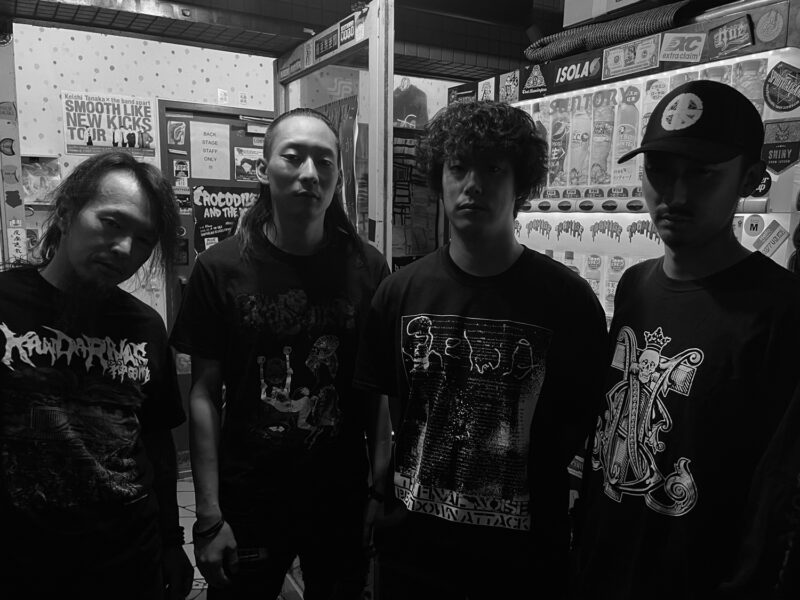

DBX

『DEMO 2021』

https://linkco.re/eSDZA07H

[収録曲]

01. Free At Last

02. Daydreaming A Nightmare

03. Get Your Ass Up

04. Love Our Freedom

05. Endless Swag

06. We Are The World

07. Aerial Attack