自分たちが持っているもの、つまり何もない状態からやっていくしかなかった

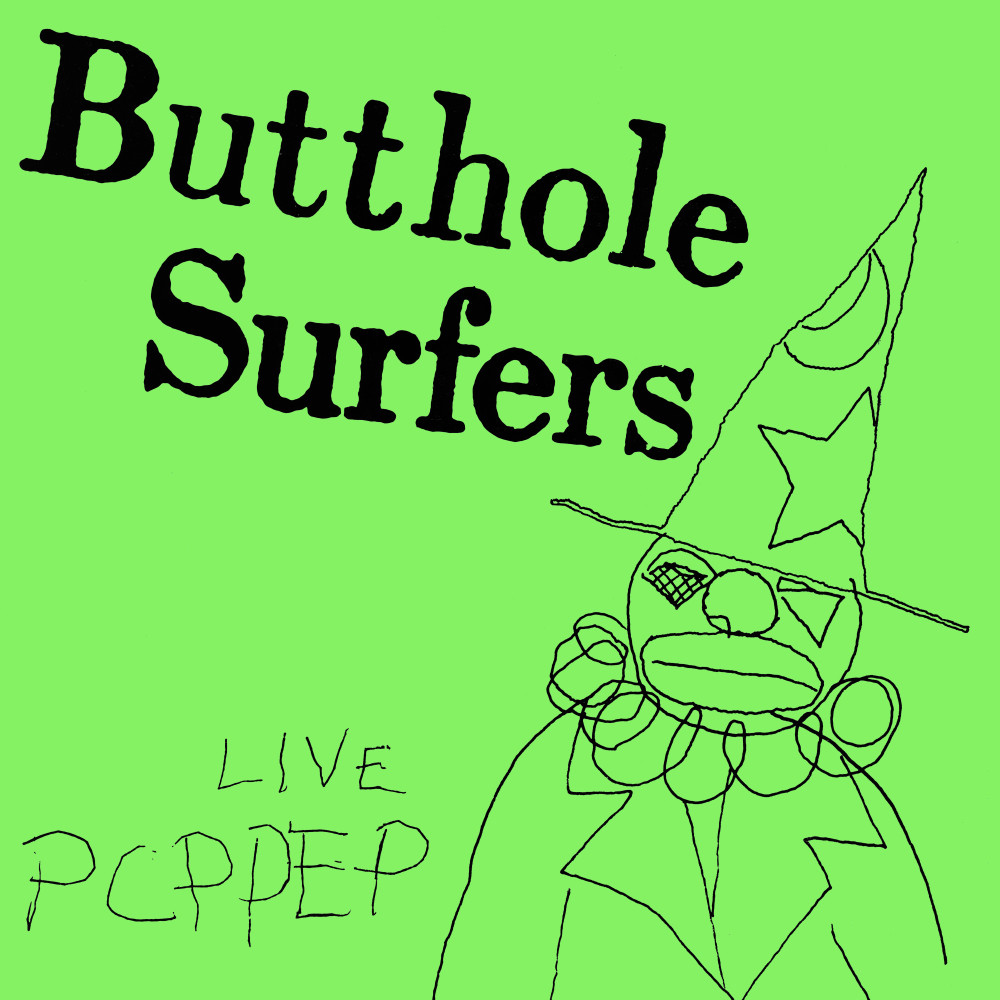

まず、老舗レーベルの「Matador Records」から、バック・カタログのリイシューが決定。すでに『Psychic... Powerless... Another Man's Sac』(1984, Touch And Go)、『Rembrandt Pussyhorse』(1986, Touch And Go)、『Live PCPPEP』(1984, Alternative Tentacles)の初期3タイトルが発売され、以降もメジャー・レーベルから出たもの以外は順次リリースされていくそうだ。さらに、バンドとは古い付き合いのトム・スターンによるドキュメンタリー作品も来春の公開を目指して絶賛制作が進行中とのこと。2001年のアルバム『Weird Revolution』(Hollywood Records)を最後に、何度かツアーは実現しているものの、とうとうニュー・アルバム完成の夢は叶わなかったというが、今回の再発見プロジェクトが世界的に盛り上がっていけば、もしかしたら再チャンスもあるのではないか……と一縷の望みを持ち続けたい。

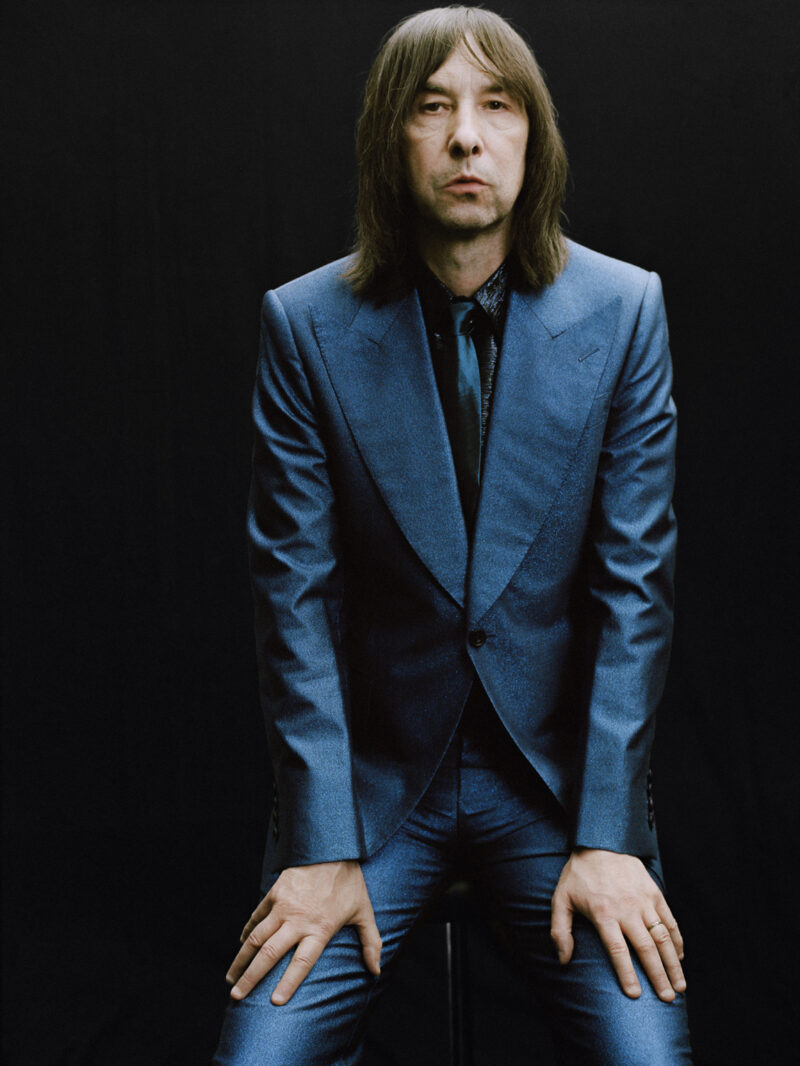

そして、ここ日本でもBUTTHOLE SURFERSに対する再評価を呼び起こすべく、バンドのギタリストにしてプロデューサー・Paul Learyへのインタビューを実現させた。彼こそ、現在進行している数々のプロジェクトの中心人物だ。バンドの狂気を象徴するシンガー・Gibby Haynesとは最高のコンビネーションを発揮しながら、洗練された知性と音楽的才能、誠実な人間性でバンドを支えてきたLearyの言葉を、ぜひ読んでほしい。

取材・文 | 鈴木喜之 | 2024年4月

Main Photo ©Pat Blashill @B.O.S.S. Studios, San Antonio TX, July 1984

――まずはじめに、今回「Matador Records」から、BUTTHOLE SURFERSの作品が再発されることになったのには、どんな経緯があったのでしょう?

「俺たちの面倒を見てくれている弁護士事務所のパラリーガルが、Matadorと繋いでくれたんだ。MatadorのGerard Cosloy(元Homestead Records)が、うちのドラマーのKing Coffeyと仲がいいことも助けになったね。Gerardはオースティンに住んでいるから、時々一緒に朝食に行ったりもするよ。Matadorは素晴らしいレーベルだし、彼らと契約できたのは幸運だった」

――再発される作品は全てバンド自身の監修の下でリマスターされたとのことですが、過去のマスター・テープをチェックし、聴き返し、手を加えるという作業は、現在のあなたにとってどんな体験だったでしょうか?

「俺たちは何十年もの間、空調管理された倉庫の奥にたくさんのテープを保管していたんだ。俺はついに、そのスペースを空にすることを決意して、それらのテープをすべて家に持ち帰った。1/4"のミックス・テープ、1"の8トラック・テープ、1"の16トラック・テープ、それにDATテープもいくつかあったよ。それらのテープのほとんどは、再生するときボロボロにならないように、まず低温でムラなく焼き上げる必要があった。焼くこと自体がひとつのプロセスになったね。その後は、デジタル・データに変換する作業もあった。今回の復刻は、ほとんどオリジナルのミックス・テープからリマスターされたものだ。ヒドいマスタリングの古いCDからリマスタリングされたものもあるけどさ。あと、いくつかマルチトラック・テープからミックスし直したものもある。俺は、これらの古い録音に関して、可能な限り最高のヴァージョンを再リリースすることを目指したよ。当初、この作業は俺にとって憂鬱なものだった。古い音源を聴くと、俺たちが貧しくて苦労していた時代に引き戻されたから。だけど、しばらくしたらそれを乗り越えて、バンドが何年もかけて成し遂げてきたこと、特にすべてが困難だった初期の頃に感謝の気持ちを持てるようになったんだ。未リリース音源を再発見するのは楽しかったし、そうしたものをまとめる作業もまた楽しかった。俺たちのバック・カタログには、まだまだ楽しみなものが残されている。バンドのドキュメンタリーが公開される来年の春までに、もっと多くの作品をリリースしたいね」

――続いて、『Locust Abortion Technician』(1987, Touch And Go)、『Hairway To Steven』(19887, Touch And Go)、『Double Live』(1989, Latino Bugger Veil)、『piouhgd』(1991, Rough Trade)、さらには未発表音源のリリースが計画されているそうですね。ちなみに、93年にインタビューしたときも、そして今でも、あなたは「一番好きなアルバムは『Locust Abortion Technician』だ」と断言していますが、その理由は?

「『Locust Abortion Technician』は、スタジオを借りることなく、自分たちだけで完全に作り上げた最初のアルバムなんだ。俺たちは当時、古い真空管のAmpex 1" 8トラック・テープ・マシンとマイク2本を買ってね。そのテープ・マシンは高さが6ftもあって、マイク・プリアンプが内蔵されていたから、マイクをマシンの後ろに差し込むだけでよかった。一度に2トラックしか録音できなかったけど、それを最大限に利用したよ。借りたスタジオで時間に追われることもなく、バカげたマネをしようとしてスタジオのエンジニアに睨まれることもなく、解放感があった」

――1992年の演奏を記録した2枚組ライヴ・アルバムもリリース予定だそうで、93年の初来日公演と近い時期のショウが作品化されることを、とても楽しみにしています。ちなみに来日公演ではセットリストをもらったのですが、曲名は全部「BOO」とか「PON」とか、変な絵が書いてあるだけでした。あれはやはり、いつものライヴではセットリストなど用意せずにやっていたのに、日本のプロモーター(もしくはレーベル)からリストをよこせと言われて、冗談で作ったものだったのでしょうか?

「日本でどんなセットリストを用意したかは覚えていないけど、曲にはよくくだらないコードネームを付けていたね。そして、2回も日本へ行けたことは、とても楽しい思い出だ。日本には大好きなところがたくさんある。まずは食べ物かな。日本食は世界中でも特に好きな食べ物だよ。それに、日本で会った人はみんな優しかった」

――2002年に「FUJI ROCK FESTIVAL」に出演したときの思い出を教えてください。

「3日間のFUJI ROCK FESTIVALが終わったときに、驚いたのを覚えている。終了後、7万人の観客が会場をゴミひとつ落ちていない状態にしたんだ。タバコの吸い殻ひとつ落ちていなかった。アメリカ人も、もっとそうだったらいいのにな。日本人を心から尊敬するよ。あのフェスで一番の思い出は、George Clintonと2日続けて朝食を食べたこと。たいていのミュージシャンは寝坊するけれど、彼と俺は早起きだったんだ」

――1996年にCIBO MATTOとツアーしたことも、あなたにとって素敵な思い出になっているそうですね。

「ツアーを計画していて、同行してくれるサポート・アクトが必要になったとき、CIBO MATTOは当時の俺のお気に入りのバンドだったからお願いしてみたら、快諾してくれたんだよ。普段はオープニング・バンドを観ないことも多いけど、彼女たちに関しては毎晩ステージを観たよ。ハトリミホは並外れたシンガーだ。俺は彼女をDiana Rossと比較している。彼女たちと一緒に過ごす時間も、とても楽しかった。ある晩、Sean Lennonと死刑について語り合ったことを憶えている。彼にとっては自分の父親が殺されたことを思い出す状況になったわけだけれど、それでもなおSeanは死刑制度に反対していた。話の途中まで、俺は彼の父親がTHE BEATLESだった事実をほとんど忘れていたんだ」

――ところで『piouhgd』という謎のアルバム・タイトルの意味は、“psynoid”という造語をひっくり返したものだという説がありますが、本当なのでしょうか?

「『piouhgd』っていうアルバム・タイトルは、汚れた靴下をコンピュータのキーボードに投げつけたことで生まれたんだ。俺たちはいつも不条理やダダのファンだった。自分たちが何をしているのか、それはなぜなのかについて、あまり考えすぎたくないんだよ」

――John Paul Jonesにプロデュースされた時のことを、Gibby Hainsはあまりいい思い出として持っていないようですが、『Independent Worm Saloon』(1993, Capitol Records)のレコーディング現場には、どんな緊張があったのでしょう?

「実際には、GibbyはJohn Paul Jonesとの仕事をとても楽しんでいたよ。まあ、俺たちのレコードをプロデュースしてもらうために彼に支払った前金の額について、ひどいジョークを言ったりしていたからね……でも、Johnとの仕事はとても楽しかった。あのアルバムは、カリフォルニア北部の高級レコーディング・スタジオでレコーディングしたんだ。俺たちは、それぞれ自分専用のキャビンを用意してもらってね。プールやビリヤード台もあったし、シェフが食事を作ってくれたし、スコッチ・ウイスキーが無限にあった。John Paul Jonesがもう永遠に酒を飲まないと誓ったほど、俺たちは飲みまくった。Johnからは音楽制作について多くを学んだ。彼はスタジオで周囲に気を配りながら、いつもコントロール・ルームにいた。あのアルバムのための最後の一音がレコーディングされるまで、彼はそこに留まっていたんだ。アルバム制作期間を通じて、俺はJohnと親友になった。『Zooma』というアルバム(1999年にリリースされたJohn Paul Jonesの初ソロ・アルバム)では、俺にギターを弾かせてくれたよ。だけど悲しいことに、彼はもう俺と話をしない。Gibbyがプレスにあれこれ言ったからなのか、オースティンでJohnがプレイしたとき、ショウの前に俺が彼の乳首をつまんだからなのか、理由はわからない。彼との友情が恋しいよ」

――BUTTHOLE SURFERSは、スタート時点からパフォーマンス・アートの性格を強く持っており、それがステージでの奇妙な映像、ストロボ、火炎、ストリッパーなど、そのほか様々な要素を取り込んだユニークな演出に繋がっていったようですが、そもそも、そういった資質は、どんなところからもたらされたものなのでしょうか?

「俺たちの最初のショウは、サンアントニオにあるアート・ギャラリーでやったんだけど、それは音楽に合わせたパフォーマンス・アートだったんだ。バンドが演奏している間、Gibbyは台所用品やマクドナルドの食べ物が詰まった人形を引き裂いてた。パフォーマンス中にフロアを見たら、Gibbyが口からミートパティをぶら下げながら転げ回っていたことを覚えている」

――さて、先ほども話に出てきましたが、現在トム・スターンによるドキュメンタリー映画の制作が進行中とのことで、こちらも本当に楽しみです。日本でも公開されてほしいのですが、見どころを教えてください。

「俺たちとトム・スターンは、1980年代からの友人なんだ。彼とアレックス・ウィンター(『ビルとテッドの大冒険』) は、YouTubeでも観られる『Bar-B-Que Movie』(1988)という短編映画を俺たちと一緒に作った。それを作った目的は、BUTTHOLE SURFERSを主役にした長編映画の製作を後押ししてもらうためだったんだけど、結局その権利はFOXが獲得し、俺たちに代わってキアヌ・リーヴス、ブルック・シールズ、ランディ・クエイド、ミスターTといったオールスター・キャストを起用して撮影された。映画のタイトルは『ミュータント・フリークス』(原題 Freaked | 特殊メイクはスクリーミング・マッド・ジョージが担当)だよ。映画が完成したところでFOXのトップ(89年から20世紀フォックスの会長に就任したJoe Roth)が会社を去り、新しいトップは作品を嫌って棚上げにした。この映画は、今ではカルト・クラシックになっている。君もコピーを手に入れることができたらいいね(2005年と2013年に発売されたDVD / Blu-rayはどちらも現時点で廃盤になっており、コレクターズ・アイテムと見なされている)。それはさておき、俺たちのところには何年もの間、数多くの映画制作者が、バンドのドキュメンタリーを作りたい!とアプローチしてきた。トム・スターンが訪ねてくるまで、俺たちはずっと渋り続けていたんだ。今この映画は、製薬会社Modernaの共同設立者であるDerrick Rossiという人物から資金援助を受けている。 Derrickは、彼が大学生だった頃、トロントで俺たちのライヴに来てくれたんだって。この映画では、オリジナルのライヴ映像に加え、再現アニメーションや人形劇もフィーチャーされている。それに、複数の関係者に対する興味深いインタビューも見られることになるよ」

――映画には、David Yowも出演するようですね。あなたがたの活動初期に、SCRATCH ACIDとは、どのような交流があったのでしょう?SCRATCH ACIDやTHE JESUS LIZARDは、あなたにとってどんな存在でしたか?

「SCRATCH ACIDとBUTTHOLE SURFERSは、テキサス州オースティンというホームタウンを共有していたから、昔は何度も一緒にライヴをやった。大好きなバンドのひとつだったし、親友でもある。Bret Bradfordが使っていたFender Concertのギター・アンプを買って、彼のような音を出したいと思ったこともあった。SCRATCH ACIDのライヴのモッシュピットで、悪名高いスキンヘッドに気絶させられた、なんていうことも経験したっけ。それ以来、俺はモッシュピットには近づかないようにしているよ」

――そのSCRATCH ACIDをはじめ、あなたが影響を受けたというDICKS、BIG BOYS、STICK MEN WITH RAY GUNSといったバンドは、いずれもテキサスのバンドで、さらにMEAT PUPPETSはアリゾナのバンドです。当時の南部には、やはり東海岸や西海岸とは全く違う、独自のシーンがあったのでしょうか?あなたが体験したシーンがどんな様子だったのか教えてください。

「ミュージック・シーンっていうやつは、ほとんどが東海岸と西海岸のことだった。テキサスは “第三の海岸”のようなものだと考えられていたんだ。俺たちには、ほかの海岸のように、何かに合わせなければならないというプレッシャーがなかった。レコーディング・スタジオやライヴ会場といった、サポートしてくれる産業も整っていなかったから、自分たちが持っているもの、つまり何もない状態からやっていくしかなかった。その結果が、君の挙げたようなバンドを生み出したわけ。DICKS、BIG BOYS、STICK MEN WITH RAY GUNSが輩出した州の出身であることをとても誇りに思うよ。アリゾナについても、テキサス西部の延長線上にあるような感覚を持っている。MEAT PUPPETSは、活動初期の俺たちに絶大なインスピレーションを与えてくれた。彼らの7"シングルで、“Out in the Gardner”と“In a Car”を聴いたことを今でも強烈に覚えている。そのサウンドはまるで列車事故のようで、自分もその一部になりたいと思ったものだよ」

――ところで、あなたのプロデューサーとしてのキャリアはMEAT PUPPETSの『Too High To Die』(1994, London Records.)やDaniel Johnstonの『Fun』(1994, Atlantic Records)といった作品を手がけたあたりからスタートしているように思います。当時はBUTTHOLE SURFERSも活発に活動していた頃ですが、プロデューサーやエンジニアの仕事もやるようになったのには、どんな経緯があったのでしょうか。ギターを弾いたり作曲するだけでなく、いわゆるスタジオワーク、サウンド・プロダクションに関するスキルはどのようにして身につけていったのですか?

「最初は、BUTTHOLE SURFERSのためにレコードのプロデュースを始めたんだ。当初は、自分のやっていることがプロデュースっていうものだとはわかっていなかったけどね。最初のレコードを録音していたとき、スタジオの裏にある道具小屋に住んでいたことがあって、夜中になるとスタジオに忍び込んで、自分たちの音楽を作っていたんだ。そこでエンジニアリングの基礎を学んだようなもんだよ。そのうち、音楽界でのキャリアは往々にして非常に短いっていう現実を意識するようになり、自分の賞味期限を延ばす方法としてプロデュースに目を向け始めたんだ。ちょうど当時の俺は、BAD LIVERSというオースティンのブルーグラス・トリオのファンになって、彼らの曲を全て覚えてしまうほど、ライヴに通い詰めていた。彼らは素晴らしかった。バンジョー奏者のDanny Barnesは、バンジョー界のJimi Hendrixだ。ある夜、ライヴが終わった後、俺は彼らに近づいて、もしアルバムをプロデュースさせてくれるなら、スタジオ代を肩代わりしてもいいって申し出た。そうして完成した『Delusions of Banjer』(1992, Quarterstick Records)が、俺が公式にプロデュースした初のアルバムになったんだ。それがリリースされた直後、俺はMEAT PUPPETSの連中から、彼らの次のアルバムをJohn Paul Jonesにプロデュースしてもらえないだろうか?って働きかけられた。『Independent Worm Saloon』のレコーディング中、俺はJPJにMEAT PUPPETSを何度も聴かせたよ。彼がその話を断ったのには驚いたね。仕方なく俺は、MEAT PUPPETSに悪い知らせを伝えたら、じゃあ代わりにプロデュースしてくれないかって頼まれた。彼らは『Delusions of Banjer』を気に入って、それだけでその仕事が決まったんだ。俺がMEAT PUPPETSのためにプロデュースしたアルバムは『Too High To Die』というタイトルで、俺にとっては初めてギャラをもらってプロデュースした作品になる。このアルバムからは“Backwater”がラジオでヒットして、ゴールド・ディスクを獲得した。それをきっかけに、今度はSUBLIMEから声がかかって、彼らのセルフタイトル・アルバム(1996, MCA)をプロデュースすることになり……そんなふうにして、俺はレコード・プロデューサーになっていた。早い時期にタダ働きしていたおかげだよ」

――U2のミキシング・エンジニアを務めたこともありましたよね(「Elevation (Tomb Raider Mix)」2001 | アンジェリーナ・ジョリー主演『トゥームレイダー』主題歌)。そのときにプロデューサーだったChris Vrennaとの繋がりで実現したそうで。彼とは、どんなふうに知り合ったのですか?なお、ChrisはNINE INCH NAILSの初期メンバーですが、「Who Was in My Room Last Night?」(『Independent Worm Saloon』収録曲)のリミックス(プロモ盤のみ存在する)をTrent Reznorがやってましたよね。あのリミックスをGibbyは気に入らなかったようですが、あなたの感想はどうだったか聞かせてください。

「俺たちはNINE INCH NAILSと一緒に、一番最初のLollapaloozaツアー(1991)に参加したんだ。その後、俺は彼らのエージェントと仕事をしたんだけど、そいつがChris Vrennaを紹介してくれた。Gibbyが“Who Was In My Room Last Night?”のTrentによるリミックスに対して不満を持ってたかどうかは知らない。俺自身については、そのミックスを一度だけ聴いたことがある。ハリウッドのジョニー・デップの家で聴いたんだ。ジョニーは高級ステレオを持っていて、1/16のキックドラムが左右に激しくパンされていたのを覚えてる。クールだと思ったけどな。なぜリリースされなかったのかについてはわからんね」

――BUTTHOLE SURFERSのスタジオ作品では、かなり早い時期からサウンドを加工する工夫を取り入れていますし、後期の作品になると、エレクトロニック・サウンドの割合が、どんどん増していきましたよね。シンセサイザーやコンピュータ、その他エレクトロニクス機材について、いつ頃からどのようにして取り入れようと考え、それを実行していったのでしょうか?

「1987年頃にMacintosh Plusを購入し、アルバム制作に取り入れ始めたんだ。当時は全てがMIDIだったね。実際のオーディオ・レコーディングには、俺たちが使える以上のストレージが必要だった。Macを買ったとき、ハードディスク・ドライヴは付属していなかったし、10MBの外付けハードを買う余裕もなかった。それを買う余裕ができた頃には20MBに進化していて、これが最後のハードディスク・ドライヴになるだろうと思ったよ。現在、俺のホーム・スタジオのコンピューターには、約64TBのハードディスクが接続されている。とにかく、俺たちは古いMacでPerformerというプログラム(1985年発売のMOTU社製MIDIシーケンサー・ソフトウェア)を動かしていた。アルバムのレコーディングにコンピュータを使ったとお袋に話したら、“あら、ボタンを押しただけなのね”という反応だったことをよく覚えている。でも、そのコンピュータを何のために、どうやって使ったのかは、もはや何も覚えていない。そのMacは、今もまだうちのクローゼットの中にあるはずだ」

――ヒット・シングルとなった「Pepper」(1996『Electriclarryland』収録曲)や、最後のアルバムとなった『Weird Revolution』収録曲などからは、ヒップホップ的な要素も感じます。RUN D.M.C.から影響を受けたそうですが、あなたにとってはヒップホップとはどんな音楽ですか?

「1980年代後半、俺たちはテキサス州のドリフトウッドという小さな町の近くに引っ越した。そこでNWAを知って、大好きになった。ドリフトウッドで最初にNWAを聴いたのは自分たちだ!って自慢したよ。NWAは、RUN D.M.C.以上に俺たちへ影響を与えたと思う。ヒップホップでは、その手法が何よりも重要だったね。サンプラーが本領を発揮し始めた頃で、俺たちもそいつに手を出した。ただ、ヒップホップの何たるかについては、個人的にほとんど知らない。音楽業界で起こっていることに、あまり影響を受けないよう常々努力してきたから。ヒップホップは、俺にとって音楽以上の意味はない。あと、『Weird Revolution』について言えば、もともとは『After the Astronaut』というタイトルで、Capitolからリリースする予定でレコーディングしたんだけど、レーベルとの関係がこじれて、発売前に俺たちは契約を解除されてしまってね。その後Hollywood Recordsに拾われて、彼らがそのアルバムを『Weird Revolution』に作り直したんだ。作品の評判は良くなかったね。あのアルバムを作るのは、とても辛い経験だった。Capitolのために作ったオリジナル版は、俺たちが切られる前に作ったプロモーション用のCDやカセットテープのかたちで存在している。俺は今、オリジナルの2"マルチトラック・テープからオリジナル・アルバムをリミックスしているところだよ。来年には、Sunset Blvd. Recordsからリリースされる予定だ。本来の意図通りにみんなに聴いてもらえることにとても興奮している」

――BUTTHOLE SURFERSの曲は、主にどんな作曲プロセスを経て完成していったのでしょうか?全員でジャム・セッションをしながらが多かったのか、それともあなたがだいたいの曲を作ってきて、それにGibbyが歌詞を書いて歌を乗せるような感じだったのか、だんだんコンピューター・プログラミングの割合が増えてきて、バランスが変わっていったりしたのかなど、大まかな流れを教えてもらえますか?

「Gibbyはバンドの最初の2〜3曲を書いた。俺は早い時期からソングライティングに参加していた。ドラマーの家でジャム・セッションしているうちに曲が生まれることもよくあったね。俺がマイクに向かって叫ぶだけで、みんなが何を歌っているのか推測するようなこともあった。そうして、彼らが推測したものが歌詞になったんだ。何年もの間、俺たちは互いに曲のアイディアを出し合い、その過程に貢献し続けた。まあ、俺たちの曲作りのプロセスは、だいたい行き当たりばったりだったんだよ」

――数年前に試みられたBUTTHOLE SURFERSとしてのニュー・アルバム制作は失敗に終わり、結局『Born Stupid』(2005, Shimmy Disc)というあなたのソロ名義の作品となったそうですね。うまくいかなかった一番の原因は何だったのでしょう?あなたとGibbyとの関係性が心配になったりもするのですが、その後の再発やドキュメンタリーのプロジェクトに関してはうまく協力できていますか?

「本当は最後のアルバムを作って、バンドを最高のかたちで終わらせたかった。でも、それは無理だった。結局、俺はそいつを諦めて、曲のアイディアをソロ・プロジェクトにしたんだ。Gibbyと俺はいつだって、生涯にわたる兄弟だよ。彼はヤングアダルト小説の作家として新たなキャリアを築いているし、ヴィジュアル・アーティストとしても成功を収めている。Gibbyは音楽だけに留まるには、才能がありすぎる。リイシューの件については、俺が中心になって奮闘している部分が大きいね」

――『Born Stupid』には、凄腕のセッション・ドラマーとして知られるJosh Freeseが参加していますね。以前Joshにインタビューしたとき、「俺はBUTTHOLE SURFERSの大ファンだから、Paulとの仕事については、バーベキューだけ奢ってくれればギャラは一切いらないって言うんだ」と話していました。彼との仕事はどうでしたか?

「実際、俺はJoshを雇ってはいなくて、彼のほうから志願してくれたんだ。これには驚かされたよ。彼と一緒に過ごすのは、とても楽しい。俺たちはいい友人になった。共通の知り合いもたくさんいるしね。Joshは今FOO FIGHTERSで叩いているから、ついでにDave Grohlとの交流に関して言うと、昔NIRVANAがシアトルで、俺たちのためにオープニング・アクトをやってくれた頃にまで遡る。Joshは物事を覚えるのが電光石火のように速い。素晴らしいアティテュードの持ち主だし、Joshが『Born Stupid』の制作を手伝ってくれた時間を大切に思っているよ」

――MELVINSのアルバム『Hold It In』(2014, Ipecac Recordings)に参加することになったのは、Jeffrey Pinkusがベースを弾いていた縁からだと思いますが、あのアルバムでのレコーディングはどうでしたか。あなたが作曲にクレジットされている3曲だけ、Brian Gardnerがマスタリングしたのには何か理由があるのでしょうか?

「MELVINSは一緒にいるのも、一緒に仕事をするのも楽しい連中だ。そのアルバムのために何曲か書くことを許可してくれたし、俺の貢献に対してとても好意的だった。Brian Gardnerを起用したのは当時たまたま一緒に仕事をしていたマスタリング・エンジニアだったというだけだよ。Brianとは、SUBLIMEのアルバムのマスタリングで知り合ったんだ」

――昨年には、Kramerとの共作シングル『Laments』(Joyful Noise | Shimmy Disc)も発表されました。かつて彼がBUTTHOLE SURFERSに参加することになった経緯を教えてください。Kramerは以前、「当時BUTTHOLE SURFERSの朝食は、シリアルにLSDを振りかけたものだった」と発言していましたが本当ですか?

「Kramerは話を盛るのが好きなんだ(笑)。俺たちは80年代に彼がやっていたバンド、SHOCKABILLYのファンだった。そのバンドがテキサスに来たとき、彼らのライヴへ行って知り合ったんだよ。しばらくニューヨークに住んでいた時期もあったんだけど、そこでKramerが、彼のNoise New Yorkスタジオでレコーディングしようと誘ってくれた。ちょうどその直後、またベーシストが脱退しちゃってね。Kramerはヨーロッパで演奏するのが好きだから、俺たちがヨーロッパに行くならこのバンドで演奏すると言ってくれたんだ。そうして一緒に、イギリスとオランダでツアーを成功させたんだ」

――現在は、THE COCKY BITCHESとしての新作に取り組んでいるようですね。このバンドはどんなふうにして結成され、新作はどんなものになりそうなのか、日本のBUTTHOLE SURFERSファンにも、あなたの現在進行形の創作活動についてアピールしてください。

「THE COCKY BITCHESは、俺のもうひとつのバンドで、ドラマーはCOLDというバンドで演奏していたSam McCandless。シンガーは彼の妻で、通称The Baroness。彼女は実際に男爵夫人で、その家系は13世紀の黒い森ドイツにまで遡る。俺たちの音楽はダークだ。アルバムを完成させるのが待ちきれないよ。Kramerが、彼のレーベルShimmy Discからリリースしてくれるはずだよ」

■ 2024年3月22日(金)発売

■ 2024年3月22日(金)発売

BUTTHOLE SURFERS

『Psychic... Powerless... Another Man's Sac』

Matador Records Vinyl LP OLE2056LP

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13884

[収録曲]

01. Concubine

02. Eye of the Chicken

03. Dum Dum

04. Woly Boly

05. Butthole Surfer

06. Lady Sniff

07. Cherub

08. Mexican Caravan

09. Cowboy Bob

10. Gary Floyd

■ 2024年3月22日(金)発売

■ 2024年3月22日(金)発売

BUTTHOLE SURFERS

『Rembrandt Pussyhorse』

Matador Records Vinyl LP OLE2057LP

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13885

[収録曲]

01. Creep in the Cellar

02. Sea Ferring

03. American Woman

04. Waiting For Jimmy to Kick

05. Strangers Die Everyday

06. Perry

07. Whirling Hall of Knives

08. Mark Says Alright

09. In the Cellar

10. Moving to Florida

11. Comb

12. To Parter

13. Tornadoes

■ 2024年3月22日(金)発売

■ 2024年3月22日(金)発売

BUTTHOLE SURFERS

『Live PCPPEP』

Matador Records Vinyl LP OLE2062T

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13886

[収録曲]

01. Creep in the Cellar

02. Sea Ferring

03. American Woman

04. Waiting For Jimmy to Kick

05. Strangers Die Everyday

06. Perry

07. Whirling Hall of Knives

08. Mark Says Alright

09. In the Cellar

10. Moving to Florida

11. Comb

12. To Parter

13. Tornadoes