気持ちは常に僻地

取材・文 | 須藤 輝 | 2022年9月

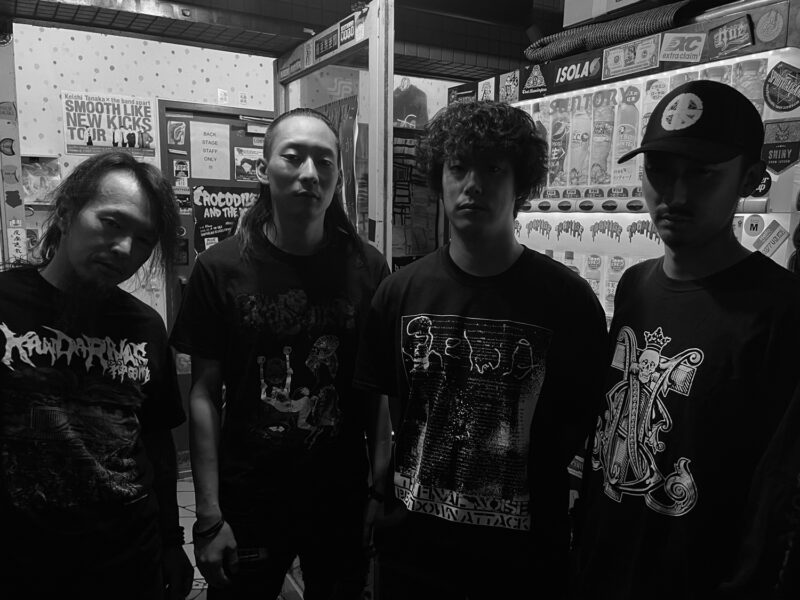

撮影 | 久保田千史

――4thアルバム『愛 FOR YOU』ですが、端的に言って会心の出来なのでは?

「たぶん、今までより時間をかけたのが大きかったというか。2021年の12月から録音に入っていて、従来はベーシックなところは全曲まとめて録っていたんですけど、今回は作りかたを変えて、全10曲を5曲ずつに区切って録る時期も分けたんですよ。だから、まず5曲に集中して歌入れもダビングもやって、それが終わったら残りの5曲に挑むという感じで、半年かけていろんなアイデアをじっくり実践できた。そういう意味では会心の出来だと思います」

――なぜ5曲ずつに分けたんですか?

「前作の『FEEL THE BEAT』(2020)では、ライヴでやらないままレコーディングに入った曲が何曲かあって。レコーディングのときはいい感じでも、いざライヴでやってみたら“ちょっと違うな”と思うこともないわけじゃなかったんですよ。その反省じゃないけど、全曲をライヴの場である程度やってから録りたかっというのもありますね。特に“恋愛EVOLUTION”とか“V0ID WEEKEND”とか“FALLIN' ANGEL”とか“MORE THAN HIGHER”はライヴでかなりやり込んでから録音に臨めたので、バンド・サウンドのまとまりという意味でも会心の出来かな」

――今挙げた曲は2021年の夏頃からライヴでガンガンやっていましたよね。

「今回は全曲書き下ろしで、2020年末にマキシ・シングル『4D』を出したあと、要は2021年の頭くらいから作り始めた曲を収録したので、それまで寝かしていたネタを引っ張り出してきたということもなく、まっさらな新作が出せたなって。今までの作品って、録ってから時間が経てば経つほど“ああ、ここはもう少しこうすればよかった”と思うことが多かったんです。でも今回に関しては、後悔とかがゼロじゃないですけど、レコーディングにおいてはベストな選択ができたんじゃないかな。当然それは俺だけの力じゃなくて、メンバーのアンサンブルだったり、エンジニアの中村宗一郎さん(Peace Music)の差配によるところが大きいと思っています」

――曲作りをしていたときはGREEN DAYをよく聴いていたと、以前おっしゃっていましたよね。

「GREEN DAYって、自分がパンクとかハードコアを聴き始めた頃には『Nimrod.』(1997)とかを出していて、もうすごいビッグバンドだったんで……あ、ビッグバンドって大所帯っていう意味じゃないですよ」

――モンスター・バンド的な。

「“TOWER COUNTDOWN”(テレビ東京系列で放送されていた“JAPAN COUNTDOWN”の前身番組)とかでもMVが流れていたので、なんとなく聴かず嫌いしていたんですけど、俺の最も尊敬するアーティストである氷室京介が、90年代以降で一番好きなバンドはGREEN DAYだと公言していて」

――へええ。

「だから『American Idiot』(2004)から三部作の『¡Uno!』『¡Dos!』『¡Tré!』(2012)くらいまではリアルタイムで追っていた時期があったんですよ。それ以来久しぶりに、初期のLookout! Recordsから出た『39/Smooth』(1990)と『Kerplunk!』(1991)も含めて聴き込んでいたときに曲作りを始めたので、例えば“V0ID WEEKEND”とか“薔薇色のRENDEZVOUS”、あと“MORE THAN HIGHER”あたりにはそれがフィードバックされているかもしれませんね。歌メロにコードを当てるというよりは、リフで作っていった感じなので」

――僕はGREEN DAYを熱心に聴いてはいないのですが、なんかシャッフル・ビートのイメージがあって。

「ああー。そのへんのフィードバックはもしかしたら“D'LIVE”とかに」

――「D'LIVE」もそうなんですけど、個人的には「太陽も泣いてる」にGREEN DAYっぽさを感じたんすよね。

「あ、“太陽も泣いてる”は……ごめんなさい、さっき嘘つきました。実はこの曲だけ、僕がまだDEATHROというプロジェクトをやり始める前、2010年くらいに現THE BREATHのMASA岡村と一緒にとあるユニットをやっていたときに作った曲が原型になっていて。当時レコーディングもしたんですけど、お蔵入りになったんですよ。ついでに言うと、この曲は配信でリリースした『LOV ME』(2021)っていうシングルのB面にしようと思ってベーシックだけ録音したんですけど、それもお蔵入りに……」

――2回もお蔵入りにになったんですか。

「2回目のときは、それまで自分がやったことのない感じのビートにしたくて、ちょっとディスコっぽい、BLONDIEの“Heart of Glass”(1978)みたいなアレンジにしていたんですよ。それがしっくりこなくてボツにしたんですけど、今回シャッフルにしたらようやくハマって、三度目の正直で日の目を見たのが“太陽も泣いてる”なんです。だからこの曲はGREEN DAYの影響下にあるというよりも、干支一回りして自分からのフィードバックがあったというか。たぶん、曲作りのときにUP-BEATとかも聴いたりしてたんで、“Rainy Valentine”(1990)をモチーフにしてる感はあるかなって」

――先ほど「GREEN DAYっぽさを感じた」とは言いましたけど、どの曲もDEATHROミュージックになっていると思います。

「それがちょっとね、悩みでもあるんです。やっぱりDEATHROのコード進行でできあがっているので、今回はステレオタイプの集大成みたいな感じですけど、そうじゃないほうに逃げていくというのもやってみたくて。もちろん『愛 FOR YOU』に関しては、自分としては捨て曲がない……というか、作る前に何曲か捨てたんですよ。要はとりあえず10曲かき集めたんじゃなくて、10曲以上作った中からセレクトしてるんで、マスタリングが終わった2022年夏の時点で、過去最高作ができたと思っています」

――DEATHROさんは、例えば1stアルバム『PROLOGUE』(2016)ならMerge RecordsやSub Pop的なガレージ・パンク、2ndアルバム『NEUREBELL』(2018)ならTHE SMITHSっぽさのある90年代ヴィジュアル系と作品ごとに音作りを変えていますが、今回は何か目指したものってあるんですか?

「明確には決めていなくて、わりとシンプルにライヴのセッティングのまんま録ろうという感じでしたね」

――ギターにディストーションもリヴァーブもかけないデッドな録音は、オブスキュアなV系バンドサウンドを狙ったシングル・ヴァージョンの「STARDUST MELODY」(2018)に近いのかなと。

「そこは最近の自分の好みというか、過度にエフェクトをかけたりせず、裸に近い感じで、ちょっとドライで分離してるくらいが自分で聴くぶんにはしっくりくるんですよ。だから完全に自分の嗜好をみなさんに押しつけています。もっと装飾的なギターのほうが当時の音、つまり20世紀末のJ-ROCKに近い感じがするかもしれないけど、DEATHROはそのパロディとかコスプレをやってるわけじゃないんでね」

――当時の焼き直しではない。

「だから、よくギターの小野寺陽多くん(DAIEI SPRAY, ソドム)とかに“独特だ”って言われるんです。普通はもうちょい全体的にリヴァーブをかけて音を厚く聴かせたがるところを、わざとしょぼく……って言うと言葉が悪いけど、そのへんは中村さんのやりかたとも合うのかなって。中村さんはレコード時代の耳の人なので、中域に寄ったミックスで、分離よくまとめてくれるんですよ。ひょっとしたら、今のリヴァービーに盛ったコンプバキバキの音に慣れている耳だと『愛 FOR YOU』はちょっと物足りなく感じるかもしれないけど、騙されたと思って通して聴いてもらいたくて。30分通して聴くにはベストな耳馴染みになってるし、また1曲目の“MORE THAN HIGHER”が聴きたくなる。そういうふうに作っているので」

――実際、取材用の音源をいただいたとき、普通にリピートしました。

「ちょうどレコーディングしているときに、中村さんと坂本慎太郎さんの対談記事を読んでいて。そこで、どちらの発言だったか忘れちゃったんですけど“トレンドの音像は時間が経てば古くなるけど、変な音像はいつまで経っても変だから古くならない”みたいなことを話していて、なんか腑に落ちたんですよ。たぶん、中村さんがそういうスタンスで考える人だったから、『4D』と『愛 FOR YOU』は時代を特定できない感じの音像になっているのかなって」

――言われてみればそうかもしれないです。

「まあ、『4D』は70sパンクとかBOWWOWっぽい感じの音に寄せていたところはあったんですけど、その時代まんまの音ではないし、かといって今の音でもない。例えばU.G MANのマイクロCD(『UG Mania』1993, Less Than TV)とか、いつ聴いても変な音じゃないですか。しかもクセになる。この『愛 FOR YOU』もそうあってほしいと思います」

――『愛 FOR YOU』は、キーボードの丸山鮎子さん(THE DROPS, EDDIELEGEND'S SPOOKY SHOW)とギターのIxTxOxPさん(CROCODILE COX AND THE DISASTER, fUGUE)が加入して、6人編成の“D6”になってから初のオリジナル・アルバムでもあります。まず鮎子さんのシンセの音色のヴァリエーションが、再録ベスト・アルバム『up"d"ates』よりはるかに豊かになっていますね。

「『up"d"ates』はもともとあった曲の上にシンセを乗せてもらった感じなんですけど、今回はアレンジの段階からシンセありきで考えたので。ただ、それでも自分自身にシンセとか鍵盤の知識がほぼない状態だったんで、最初のうちは音色とかを鮎子さんにリクエストするにしても何をどう伝えればいいのかわからないところもあったりして。それを見た中村さんが“DEATHROくんも何か1台自分で買って、触ってみたほうが早いんじゃない?”と言ってくれたので、ハードオフでRolandのD5っていう、バンドブームの頃に発売されたエントリー・モデルみたいなやつを買ったんですよ。それを自分でいじくり回してみたうえでアイディアを出したり、鮎子さんに任せるところは任せたりして、レコーディングでも半分はそのD5を使って録ったんで、そこは『up"d"ates』から劇的に変わりましたね」

――「D'LIVE」と「with PAIN」ではブラスの音も使っていますもんね。

「あれは鮎子さんのオハコというか、彼女はスカのバンドとかもやっているので。ちなみに“with PAIN”は、たぶん作っていたときにペルーのJAS(ハス)っていうロック / スカ・バンドをよく聴いていて。けっこうおもしろいバンドで、ちょっとニューウェイヴっぽい、JOY DIVISIONとかU2みたいな曲もやってたりするんですけど、そこからのフィードバックがあるかなっていう感じがします」

――「with PAIN」でスカをやっているのは、僕はGREEN DAY→Lookout! Records→OPERATION IVYみたいな流れを連想したんですけど。

「いや、OPERATION IVYはちゃんと聴いたことがなくて。やっぱり世代的に、いわゆるスカコアに対してシニカルなところがあったんですよね。でも、よく考えてみたらBOØWYの1stアルバムとかにもけっこうスカの曲があって。あれはTHE SPECIALSとかMADNESSの影響なのか……いずれにせよビートロックのカテゴリーにおいて、スカのビートって邪道じゃなくて正道なんですよね。今回はそれを思い切ってやりました」

――一方、ギターのIxTxOxPさんは以前からライヴのサポートで度々弾いていましたし、DEATHROさんも「D6の大黒柱」とおっしゃっていますよね。

「ギターも2本あることを前提にアレンジしていて、今回、ギター・ソロ的なパートはほぼ陽多くんにお任せしているんですけど、イトーちゃん(IxTxOxP)はまさにD6の精神的支柱というか、いるだけで安定感が増すんですよ。メンバー間のコミュニケーション面でもバンドのアンサンブル面でも、いい感じにみんなの接着剤になってくれていますね」

――そしてリズム・セクションはベースにYUKARIさん(Limited Express(has gone?), ニーハオ!!!!)、ドラムに川又 慎さん(Not It? Yeah!)ということで……。

「盤石ですね。2人とも勝手知ったる感じなので、安心して任せられるというか。こないだ遠方に住んでいる友達に会ったら“機嫌よさそうにやってるな”って言われました。あの、今年の8月にBASEMENTBAR(東京・下北沢)で、D6からDEATHROを抜いた“マイナスD”が主催したイベントがあったじゃないですか」

――「DEATHRO音頭de夏祭り」ですね。僕は現場に行けなかったのですが、マイナスDの演奏をバックにDEATHROさん以外の人たちがDEATHRO楽曲を歌うという。

「そこに僕もお忍びで、というか変装して潜入したんですけど、フロアで“めっちゃ演奏うまいな!”と思いながら観てました。自分がD6の中にいるときは気付かなかったんですけど、本当にいいメンバーに恵まれましたね。やっぱり“DEATHRO”というプロジェクトなんで、みんな最終的には僕に委ねてくれるし……仮にこれがバンドだったら、このメンバーをまとめる自信はないですけど」

――D6はバンドという認識ではないんですか?

「僕がずっとやっていたバンドというのは、曲作りの時点からメンバーみんなでスタジオに集まってセッションするとか、そういう感じだったんですよ。今はそこをすっ飛ばした状態で、自分1人で作ったデモをみんなに渡してコピーしてもらっている感じで。だから、たまにバンド時代が恋しくはなりますね。毎週スタジオに入ってたりしていると、刺激があるじゃないですか。とはいえ、繰り返しになりますけど、この6人でゼロから曲を作るとなったらまとまる気がしない」

――『愛 FOR YOU』というアルバムタイトルはわりと早い段階から、少なくとも去年の12月にDEATHROさんと話したときには決まっていましたよね。

「2021年の9月に『up"d"ates』を出してからちょっと経ったくらいに、親友の井上貴裕くん(SHUT YOUR MOUTH)と、今や誰もやっていないClubhouseで雑談してたときに出てきたタイトルだったと自分では記憶しています。『愛 FOR YOU』か『県央愛LOVE YOU』かで迷ったんですけどね」

――後者はBUCK-TICKのアルバム『極東 I LOVE YOU』(2002)のオマージュですね。

「結局、『県央愛LOVE YOU』はツアー・タイトルに回して。ただ、どうやって『愛 FOR YOU』に辿り着いたのかは忘れちゃって。たぶん曲を作っているときに、どの曲の歌詞にも“愛”っていう言葉が出てくるなと思ったからか……例外があったらすいません。まあ、いつか使いたいタイトルではあったんですけどね。ZI:KILLもLUNA SEAも曲名にしてるんで(前者は“I 4 u”、後者は“I for You”)」

――『愛 FOR YOU』というタイトルからラヴソング集的なものも想像したんですけど、必ずしもそうではないですね。1曲目「MORE THAN HIGHER」と2曲目「D'LIVE」はプロテストソングと言ってもいいですし。

「うん。でも、プロテストソングもラヴソングだと思っていて。プロテストって、自分たちの人生とか生活に対する愛情から生まれてくる行動でもあるから」

――「MORE THAN HIGHER」はDEATHROさんの、大袈裟にいえば思想とか哲学みたいなものが簡潔にまとめられていると思いました。

「たぶん、そういうのが無意識に出たのかな。“こういう歌詞を書こう”と意識しているわけじゃなくて、トランス状態で言葉が出てくるので。この曲はね、YUKARIちゃんとFUCKER(谷ぐち順 | Less Than TV)の家で、たしか共鳴(YUKARIと谷ぐちの息子)と『大乱闘スマッシュブラザーズ』か何かをやってるときに降りてきちゃって。共鳴にゲームを中断してもらうように頼んで、YUKARIちゃんのベースを借りてあのメロディを作りました」

――そんな状況でできたんですか。

「今回は、自宅じゃないところで作った曲も何曲かあります。3曲目の“21世紀のイノセンス”も、このアルバムのアートワークとか“MORE THAN HIGHER”のMVを手がけてくれた親友のKOHEI(鏡, RASHŌMON)と、同じく親友でBLACK HOLEレーベルのTakashiがシェアしてる家に遊びに行ったときにできた曲で。ちょうどそのとき、あるカップルも遊びに来ていたんですけど、2人とも日本ではない国で生まれ育って、たまたま日本で出会って恋に落ちたって言うんです。それを聞いてあまりにもブチ上がりすぎてしまい、その場でKOHEIのギターを借りて曲の原型を作った覚えがありますね」

――その「21世紀のイノセンス」と、配信で先行リリースされた「恋愛EVOLUTION」はラヴソングらしいラヴソングですね。

「そうすでね。“恋愛EVOLUTION”も自宅じゃない場所で思いついた曲で、とある新婚さんお二方の引っ越しを手伝っている最中にパッと浮かんだんですよ。ただ、ちょっと残念なオチがあって、曲を作ってからリリースされるまでの間に破局しちゃったんです」

――けっこうなスピード離婚ですね。「恋愛EVOLUTION」は、たしか井上さんもTwitterで言っていたと思うんですけど、「未完成のLOVE SONG」(『NEUREBELL』収録曲)へのアンサーのような。つまり「未完成のLOVE SONGしか唄えないぜ 『愛しか無い』と言える世界は遠すぎて」だったのが「世界が残酷だと気づいても ラヴソングを唄うよ」になっている。

「それも全然意識してないんですけど、その解釈でいいと思います。なんか、自分的には“ひねくれ”のモードが変わったというか。“未完成のLOVE SONG”を作っていたときは、このひどい世の中で“愛しか無い”なんて言えるわけがないと思っていたんですけど、今はむしろ“ラヴソングを唄うよ”と歌うほうがよっぽどひねくれてるんじゃないかなって。だから、ひねくれすぎて一周回った感じですね」

――アルバムでは、「恋愛EVOLUTION」のMVを監督した田島ハルコさんをフィーチャーして「大恋愛EVOLUTION (feat. 田島ハルコ)」に進化していますね。

「今年の4月にSHELTER(東京・下北沢)でシングル『恋愛EVOLUTION』のレコ発をやったときに、田島さんをゲストにお呼びして。ステージでコラボしたあとに“これ、作品で残しませんか?”って2人で盛り上がり、言ってしまえばノリで実現した格好ですね。田島さんも瞬発力の人なので、あの日も急遽“BE MYSELF”(2016)を一緒に歌ってくれたりして。なおかつフロアをブチ上げるツボを心得ているというのを思い知らされましたね」

――音源でも、田島さんが入ってくるとブチ上がります。

「いい異物感がありますよね。陽多くんのギター・ソロがなくなってしまったのは申し訳ないけど、ああやって自分以外のヴォーカルを入れるのはなにげに今回が初めてで。それを前もって計画するんじゃなくて、あくまでノリで、自然な流れでやれたのはすごくよかったです」

――今回の新曲の歌詞には「県央」という言葉もよく出てきますね。すなわちDEATHROさんの地元であり拠点である神奈川県央のことを歌っている。直球なのは「V0ID WEEKEND」でしょうか。

「“V0ID WEEKEND”は、相模原と町田の境に古淵というエリアがあって、そこは元ジャスコだったイオンモールとか、あとなんだっけ……」

――ドイト?

「そう、今はメガドンキになっちゃったドイト。この話、前もしましたっけ?」

――しましたけど、媒体が違うのでいいと思いますよ。イトーヨーカドーもあるんでしたっけ?

「あとコーナンとかニトリモールとかが連なっているんですけど、そのあたりを介助で電動車椅子のかたと一緒に歩いているときに思い浮かんで、その日のうちに勢いで作りました。しかも、それが土曜日の夜だったんですよ。土曜の夜に古淵にいるのはけっこう珍しくて、そこで感じたことをそのまま歌にしています。たしかに今回は県央ソングが多いですね。“薔薇色のRENDEZVOUS”も“YOUR SONG”もそうですし」

――「何もない様なこの県央が オレに唄を創らせる」(「V0ID WEEKEND」)、「取り残されたこの県央でまだ唄い続けるよ」(「薔薇色のRENDEZVOUS」)、「残されたこの県央に生きるのも悪くない」(「YOUR SONG」)といった歌詞にも表れている通り、県央のロックボーカリストという姿勢は一貫しています。

「それが嘘偽りのない自分の気持ちだし、やっぱり地元が好きなんで。友達はいないですけど」

――そういえばDEATHROさんの地元の友達の話って聞かないですね。

「いや、高校生のときに最初にやったANGEL O.D.っていうバンドのメンバーは友達なんですよ。ただ、みんな家を建ててお子さんがいる感じなので、30代後半になってもロックボーカリストをやっている人間とは距離ができてしまうというか。別に絶縁したとかではないですけど」

――僕も地元が千葉なんですけど、高校時代の友達とかはだいたい20代のうちに結婚して子供もいて。別世界という感じがします。

「あ、でも今回ちょっとおもしろいことがあって。田島さんが“恋愛EVOLUTION”のMVで用意してくれたコスの中に……あの、GALFYってブランドわかります? 犬をモチーフにしてるやつなんですけど」

――ああー。僕が中高生の頃、千葉のヤンキーとかヤクザがよく着ていました。

「そうそう。Twitterで、そのGALFYのオフィシャル・アカウントから“高校の同級生ことDEATHRO”っていうコメントが付いて、咄嗟に僕が“北高生のかたですか?”って聞いたら本当にIくんていう同級生だったんですよ」

――すごい。

「今、GALFYは若い子たち向けのおしゃれなブランドになってるんですけど、それを仕掛けたのもIくんらしくて。あと、これはその話のおまけとして毎回言うんですけど、Iくんは高校時代もかなりファッショナブルで、文化祭でBACK DROP BOMBのコピー・バンドとかをやっていたんですよ。その裏で、僕は後夜祭で1人でザ・スターリンの“ロマンチスト”と“爆裂(バースト)ヘッド”を弾き語りをしながらミチロウさんになりきって客席の生徒たちに突っ込んでいってドン引きされるっていう」

――ヤバいですね……。先ほど「大恋愛EVOLUTION (feat. 田島ハルコ)」では小野寺さんのギター・ソロがなくなってしまったというお話がありましたが、それ以外の曲では弾きまくっていて。でも、最近は「ギター・ソロ飛ばす問題」があったりするじゃないですか。

「歌だけ聴きたいからイントロとかギター・ソロを飛ばすというのは個人の聴きかたの自由なので、それに対してどうこう言うつもりはないです。ただ、ギター・ソロを入れまくるのが俺のフィロソフィかなって。陽多くんもDAIEI SPRAYではベースだし、最近はソドムでもギターからベースになって、彼のギターを聴けるバンドが現状ほぼなくなっちゃったんで、自分のところではめっちゃ弾いてほしいと思いますね」

――「with PAIN」のギターソロって、めっちゃ高音域でキュイキュイいわせていますよね。あれはどうやっているんですか?

「あれはDigiTechのワーミーペダルを使いました。90年代のヴィジュアル系の人とかが使ってたやつなんですけど、ペダルでピッチを変化させて、普通のギターじゃ出せない高い音を出していて。陽多くんが弾いている横で僕がペダルを踏むっていう共同作業でああなりました。ワーミーペダル自体はだいぶ前に買ったんですけど、やっと効果的な使いかたができたんじゃないかな。そういう飛び道具っぽいやりかたなら、ギター・ソロにもまだまだポテンシャルを感じますね。よく茶化されるのって、叙情的なソロとか速弾きじゃないですか。そうじゃなくて、PERSONZの本田 毅さんみたいなスタイルで」

――一方で、曲は短くなりましたよね。

「最近、短くするように気を付けています。アルバムもなるべく10曲入りで30分以内に、つまり1曲あたり3分以内に収めたい。今回は3分を超えちゃってる曲もあるんですけど、これから作る曲はどんどん短くなっていくかもしれないですね」

――それはサブスク対策ですか?

「いや、ライヴで1曲でも多くやりたいから。ワンマンだったら別なんですけど、やっぱり持ち時間30分とかになると、3分台の曲ばかりだとMC込みで6曲くらいしかできなくて。でも、2分台の曲をやればもう2曲くらい増やせる。単純に曲をたくさんやるために、持ち時間を増やすよりも曲を短くするという発想ですね」

――ちょっと話が戻ってしまいますが、プロテストソングである「D'LIVE」の歌詞に「生産性というゲームはドロップアウトして」とあって……。

「“D'LIVE”はギターを弾きながら作ったので、どちらかというと言葉のハマりを重視していて。もともと“生産性”という言葉は使いたかったんですけど、うん、いい感じにハマってくれました」

――杉田水脈の一件以来、“生産性”という言葉は特別な意味を持つようになってしまいましたが、そこから「ドロップアウトして」いい。要は、生産性とやらで人の価値を測るような奴らの土俵に上がる必要はないみたいな。

「うん、そうですね。でも、そこにもちょっと難しいところがあって。誰でもそう思えるわけじゃないというか、その言葉によって今も苦しめられている人もいるだろうし。俺はたまたまヘテロセクシュアルの男性の健常者だったから、そういう意味ではマイノリティでもなんでもなくて、むしろマジョリティど真ん中なんですよね。だから“ドロップアウトして”と言えるのはある種の特権でもあって、そのことに対して常に自覚的でいるように心がけています。100%それができているわけじゃないですけど」

――「MORE THAN HIGHER」も自分が特権側にいる、あるいは加害者になりうる可能性を自覚しているようなところがあるように思います。

「加害者になりうる可能性というか、すでに加害者になっていると思うんですよね。例えば今年の2月にロシアがウクライナに侵攻したとき、もちろん俺はロシア軍によるウクライナ市民への攻撃は否定はしますけど、この戦争がここまで注目されて、みんながみんな反ロシアになっているのは旧西側の大国の都合が関係しているというか」

――逆に、イスラエル軍による空爆が続いているパレスチナが無視されているのは、そういうことですよね。

「パレスチナもそうだし、ソマリアもそう」

――あるいはシリアやミャンマーの内戦も泥沼化していますが、もはや忘れ去られつつあるように思います。

「嫌な言いかたなんですけど、かつて“第三世界”と呼ばれた地域で戦争や紛争が起こるのは仕方ないと思われている節があるような。結局、大国にとって都合のいい戦争と都合の悪い戦争というのが明確にあるし、それによって戦争反対の声の大きさに違いが出てくるというのを痛感させられましたね。日本という国は大国側、もっといえばアメリカ側にいるわけだから、加害者の片棒を担いでいるとも言えるわけで。ただ、“FALLIN' ANGEL”も加害者性をはらんでいる自分について歌っているんですけど、それを嘆いたところで仕方ない気もするんですよ。だから、何かあればその都度立ち止まって考えていけばいいんじゃないか。実際、自分もそうだから」

――「with PAIN」における「痛み」も、そういう罪の意識みたいなものですか?

「いや、“痛み”というのは、自分の中で別の大事なファクターであって。さっき自分は男性である時点でマジョリティだという話をしましたけど、多数派に馴染めないという意味でのマイノリティ性が自分にあるとしたら、それは“ミスフィット”という言葉のほうがしっくりくるんですよ。システムにフィットしない感覚というか、その軋轢に痛みを感じるんです。それは1stシングル『BE MYSELF』のB面の“BOYS & GIRLS”からそうで、それこそある年齢に達したら家を建てて子供を育てるような、多くの人が選択している生きかたに馴染めない、ミスフィットな自分というのがひとつのテーマとしてあるんですよね。ちょっと厨二病っぽいですけど」

――その「多くの人が選択している生きかた」の裏には、同調圧力みたいなものが働いている気もしますけどね。“それが真っ当な生きかたである”という。

「マジョリティにはマジョリティなりのミスフィットがあるし、もちろんマイノリティにもマイノリティなりのミスフィットがあるだろうし。そのミスフィットな感覚は、抱いている人なら誰でもわかる……いや、わかりはしないけど、ある程度は察することができると思うんですよね。その感覚は今後も大事にしていきたい。……と、ぐだぐだしゃべりましたけど、歌詞はね、聴いた人が好きなように捉えてくれればいいんです」

――そのことを最後の曲「YOUR SONG」で歌っていますよね。「ガラスの郊外で産まれたこの唄は 今とき放たれオマエのモノになるよ…」と。

「そうそう。リリースされた時点でその歌は自分のものではなくなるので、それをどう受け止めるかは聴いてくれた人次第なんですよ。ちょっと老害っぽい発言になりますけど、最近のコンテンツってあまりにも説明過多で、自由な解釈をする余地がない気がしていて。それが窮屈だと感じることも多いんですよね。例えば、介助中にアニメ『鬼滅の刃』を全話視聴したんですけど、心情描写がめっちゃ多くてびっくりしたんですよ」

――ああ。主人公の竈門炭治郎が崖から落ちたけど、下に雪が積もっていて助かったシーンで「助かった…雪で」とか。見ればわかりますよね。

「でも、バラエティ番組のテロップもそうですけど、そうやって言葉で説明しないと“意味がわからん”で終わっちゃうのかもしれない。以前ほど、言葉では説明されない、バックグラウンドにあるものを探る余裕とか時間がないんだろうなって。これも老害発言なんですけど」

――何事もクリアにしておきたいというか、正解を求めがちな風潮はあるかもしれません。

「たしかに、自分でクリアにするのはかったるいというのもわかるんですよ。でも、ある種の思い込みってけっこう重要なんじゃないかと思っていて。例えば自分が10代のとき、特に海外のバンドに関する情報が今ほど整理されていなかったから、限られた情報の中で自分なりのストーリーみたいなものを練り上げたりしていたんですよ。そういう独自の思い入れ込みで音楽を聴くような体験はなくなってほしくないというか……まあ、それも老害的なノスタルジーなのかな。バンドをやっていた20代の頃は、ノスタルジーに浸ってる奴をめちゃくちゃディスってる曲とか作っていたんですけどね」

――『愛 FOR YOU』はCDでもリリースされますが、GEOの全店舗でCD買取が終了するなど、もはやCDもノスタルジーの対象になりつつあるというか。

「そうなんですよね。でもこのアルバムは、可能ならCDで聴いてほしい。さっきも言ったようにKOHEIにアートワークを一任しているんですけど、今回はCD黎明期のパッケージの雰囲気をリクエストしたり、細部までこだわって作っているので。まあ、好事家用のアイテムという気もしますけど」

――音楽によって合うフォーマット、合わないフォーマットがあると思うんですけど、DEATHROさんはCDで聴きたいです。

「僕もそう思います。やっている音楽的にもね」

――なんでもかんでもヴァイナルやカセットテープにすればいいってものじゃないですよね。例えばヴェイパーウェイヴはMP3で聴いたほうがいいし、MerzbowとかもCDで聴くほうが個人的にはしっくりきます。

「ヴァイナルにすることで付加価値が付く感じですよね。でも、ヴァイナルにしろカセットにしろCDにしろ、わざわざフィジカルを買って聴く。買ったからには無理やりにでも聴くっていうのは自分もやってきたことだし、そういう聴きかたも大事なんじゃないか……これも老害的ノスタルジーですね」

――と言いつつ、『up"d"ates』のピクチャー・レコードも楽しみに待っているんですけどね。

「それは、2022年の冬にも間に合いません。TakashiのBLACK HOLEから出すんですけど、レーベルのほうのリリースが詰まりまくっていて。しかもこのご時世なんで、海外でプレスするにしてもいつできあがってくるかわからなくて。なので、デビュー10周年くらいまで気長に待ってもらえたら……」

――ああ、もう10周年も視野に入ってくるんですね。

「4年後ですね。前のバンドのCOSMIC NEUROSEは10年やったんで、DEATHROは10年以上はやると決めているし、今のところ55歳定年制で考えているので、それまでは細々とでもやります。その間にどんどんノスタルジックになって、DEATHROの老害化が進むかも」

――歳をとれば誰でもノスタルジックになりますよ。“昔はよかった”的な保守主義をこじらせるとalt-right(オルタナ右翼)みたいになっちゃいますけど。

「“昔はよかった”と思えるところもあるかもしれないけど、今が一番いいです。なぜなら『愛 FOR YOU』が聴けるから」

――それは間違いないですね。

「やっぱり4枚目のアルバムということで、気合いを入れました。BOØWYでいうと『JUST A HERO』(1986)だし、氷室京介でいうと『Memories Of Blue』(1993)だし、BUCK-TICKでいうと『悪の華』(1990)なので。4枚目って、そのアーティストがどう化けるか、けっこう重要な局面だと思うんですよ」

――でも、そこで急に売れたりして、5枚目あたりから方向性が変わって迷走期に入るパターンもありますよね。

「あ、それも好きなんですよ。当時は迷走だなんだ言われていたけど、今になって聴き返すとけっこうよかったり。リスナーの業というか、例えば1stアルバムであまりにも鮮烈な印象を残すと、やっぱりみんなそのイメージを引きずるし、求めるし、以降の作品も1stと比較しちゃいますよね」

――最初のほうで「ステレオタイプから逃げたい」みたいなお話もされていましたし、あえて迷走してみるのもおもしろそうだなと、ちょっと思いました。

「ここから迷走するとして、どこに行けばいいんですかね?」

――ソドムがいきなりハウスになる感じ?

「いいですね。それか、SADIE SADSが急にファンクになるとか」

――めちゃくちゃいい。

「まあ、迷走とはちょっと違うけど、今後も変わった場所でライヴをやりたいという欲はけっこうあるかもしれないですね。だから今度のツアーで、愛知の金山ブラジルコーヒーでやるのが楽しみなんですよ。あと『BEATDAM』(神奈川・宮ヶ瀬湖畔園地野外音楽堂にて毎年開催されるDEATHRO主催の無料野外イベント)も定着してきた感があるので、また違う感じで……今、自分でサウンドシステムを集めていて、どこか僻地に持ち込んだりできないかなって。あ、次のキーワードは“僻地”かもしれない。自分で言っていてグッとくるものがありました」

――単純に僻地に行くだけでなく、僻地っぽい音楽をやるということ?

「それもありますね。僻地って、例えば日本なら東京とか、そういう中心とか中央みたいなものがあって初めて成立する場所じゃないですか。だから気持ちは常に僻地でいたい。それもさっきのミスフィットと関係していると思うんですけど、音楽もど真ん中じゃなくて、僻地のほうへ向かいたいですね」

■ 2022年10月5日(水)発売

■ 2022年10月5日(水)発売

DEATHRO

『愛 FOR YOU』

RS-25

CD / Digital

https://ultravybe.lnk.to/aiforyou

[収録曲]

01. MORE THAN HIGHER

02. DLIVE

03. 21世紀のイノセンス

04. 太陽も泣いてる

05. 大恋愛EVOLUTION feat. 田島ハルコ

06. V0ID WEEKEND

07. with PAIN

08. 薔薇色のRENDEZ-VOUS

09. FALLIN’ ANGEL

10. YOUR SONG

■ DEATHRO TOUR 2022

■ DEATHRO TOUR 2022

県央愛LOVE YOU

| 2022年10月22日(土)

大阪 難波 BEARS

DJ | Bressed Blood Vulva

開場 / 開演 19:30

前売 2,400円(税込)

23歳以下 無料

| 2022年10月30日(日)

愛知 名古屋 金山ブラジルコーヒー

DJ | Wes Anderson Fanclub

>開場 / 開演 17:30

前売 2,400円(税込 / 別途ドリンク代)

23歳以下 無料(別途ドリンク代)

| 2022年11月1日(火)

東京 青山 月見ル君想フ

Guest | 田島ハルコ

開場 20:00 / 開演 20:30

前売 2,400円(税込 / 別途ドリンク代)

23歳以下 無料(別途ドリンク代)

2022年12月23日(金)

東京 下北沢 BASEMENTBAR

開場 19:00 / 開演 19:30

前売 2,900円(税込 / 別途ドリンク代)

| 予約

[出演]

DEATHRO / おとぼけビ~バ~ / ゆっきゅん