文・撮影 | 梶谷いこ

コインランドリーの排気口から吐き出される空気は、懐かしい匂いがする。無香料の石鹸の油っぽい匂い、ドライクリーニングに使う有機溶剤の匂い、干したての布団のような、繊維が熱を含んだ匂い。私はときどき、コインランドリーの排気口の下に立ってその匂いを胸いっぱいに吸い込み、心の中で「ただいま」を言う。忘れていた記憶が、喉元までこみ上げてくる。

子どもの頃、私が小学校の授業を終えて帰る先は、家ではなくクリーニング屋の2階だった。母は結婚後も実家のクリーニング店を手伝っていて、私は母の仕事が終わるまで、その2階にある祖父の住まいで宿題をしたり、おやつを食べたり、テレビを観たりして過ごしていた。クリーニング屋では家族以外の人も働いているから、学校から帰ると何度も「ただいま」を言わなければならなかった。叔父さん、パートのおばさん、職人のおじさん、お母さん、おじいちゃん。それぞれに持ち場があって、持ち場ごとに違う匂いがした。ポケット掃除場、染み抜き場、洗い場、アイロンかけ場。そんな匂いひとつひとつを、私はコインランドリーの排気口の下に立つと思い出す。

中学に上がると同時に、私は鍵っ子になった。家の近所の金物屋で合鍵を作ってもらい、それをカバンのポケットに入れて学校に通った。鍵に付けるキーホルダーには、母による厳しい審査があった。華奢なもの、ぬいぐるみ、ぷくぷくしたエナメルでできたもの。すべて即却下になった。すぐ壊れたり、ちぎれたりする心配があるからだ。ぬいぐるみには、「バカっぽくて嫌だから」という母の主観に基づいた理由も付け加えられた。頑丈そうに見えても、分厚いプラスチックのプレートでできたものもだめだった。理由は地元の気候にあった。地元の鳥取は、冬になると雪が降る。雪が降り積もった地面にプレート状の平べったいキーホルダーごと鍵を落とすと、一瞬で雪に埋もれ、どこにあるのかわからなくなってしまう。母は一度それで痛い目を見たらしい。以来、キーホルダーにはある程度の立体感も求められるようになった。さらに金具の形状にも規定があった。必ず二重リングになっていること。キーホルダー本体と金具をつなぐ部品の数はできる限り少ないこと。取り外ししやすいフック状の金具は、うっかり外れてしまう可能性があるため許可が下りず、金具の部品数が多いものは部品の数だけ分離して壊れる危険性が高まるため許可が下りなかった。

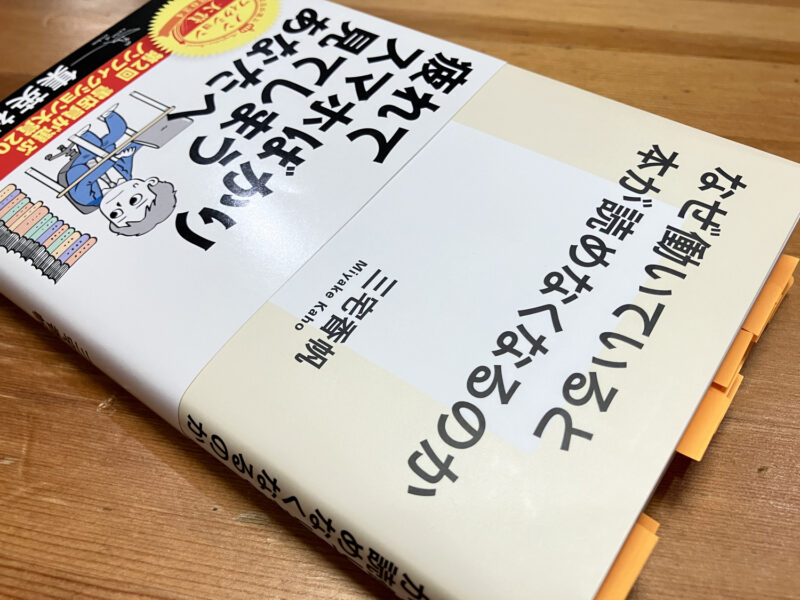

そんな母の厳正なる審査を通過した唯一のキーホルダーが、新潮文庫のキャラクター「Yonda?」のキーホルダーだった。小学校生活最後の夏、「Yonda?」は突然本屋に現れた。レジ横に掲げられたポップに目をやると、野性味あふれるパンダと目が合った。パンダは二本足で道端に立ち、プラカードを持って少し首を傾げ、会計をする客に問いかけていた。「Yonda(読んだ)?」それが、1997年の「新潮文庫の100冊」キャンペーンだった。キャンペーンでは、新潮文庫のカバーの角に印刷されたぶどうのマークをいくつか集めて送ると、その数に応じた景品がもらえた。一番応募しやすい景品は缶バッジで、マーク3冊分でもらうことができた。ほかには、携帯電話のストラップや、「Yonda?」の巨大人形、「Yonda?」が主役の短編映画のVHSという手の込んだ景品もあった。

その夏、私はこのキャンペーンに夢中になった。まず手始めに缶バッジに応募し、続いて携帯ストラップも手に入れた。そして最後に満を持して応募したのが、このキーホルダーだった。当時私が本当にそれだけ新潮文庫を読んだかは疑わしい。元々家の本棚にあったものをチョキンとハサミで切り落として応募したこともあった。そうして手に入れた「Yonda?」キーホルダーが、鍵っ子になった私の小さな相棒になった。

中学校生活は、腑に落ちないことの連続だった。雨の日でも学校指定のスニーカーを履いて登校しなくてはならず、学校に着く頃には雨が染みて白い靴下がスニーカーの水色に染まった。髪を結ぶのに色付きのゴムを使うと先輩女子から呼び出しがかかった。ピン留めに色がついていても、体操着の下に白のランニングではなくキャミソールを着ていても、同じように先輩女子から呼び出されて問い詰められた。

クラスに友だちはいなかった。理由もなく順々に誰かひとりを仲間はずれにしていく女子グループに入るのも嫌だったし、BL漫画にも興味が持てなかった。私のクラスでは、このどちらかのグループに入らなければ教室に居場所はなかった。そのどちらにも属さない私は昼休み、そそくさと弁当を食べ、ひとりで図書室に向かった。図書室ではずっと、辞書の文字を追って過ごした。「あ」から順番に、ひたすら言葉の意味を追っていった。“あ”が終わったら“い”を、“い”が終わったら“う”を。時間はたくさんあった。次の日の昼休みも、そのまた次の昼休みも、次の週の昼休みも、何の予定もなかった。

友だちがいなくて困ることはたくさんあったが、寂しいと思ったことはなかった。突っ張っていたのかもしれない。でも、いつかここを出て、心から友だちになりたいと思える人に出会ったときのことを考えると平気だった。そのために、たくさんの言葉と、その意味を知る必要があった。ここを出てどんな人に出会えるのか想像もつかなかったが、どんな人に出会ったとしても、どんな話でも、楽しく話せるよう毎日準備をしていた。私は至って前向きだった。

1997年から26年経って、私の家の鍵にはまだ「Yonda?」がぶら下がっている。母の厳しい審査の甲斐あって、今まで一度も壊れたり、無くしたりしていない。学生時代の下宿先を含めて、鍵は4回変わった。地元から京都に出てきて、新しい言葉もたくさん覚えた。少なくない数の人と知り合って、“帰る場所”も新しくできた。こうして20年以上前のことを思い出してみると、毎日のように辞書で言葉を引いていた頃となんにも変わらないような気もするし、何もかもすっかり変わったような気もする。私は今日も、四半世紀の付き合いになる小さな相棒を握りしめて家の鍵を開け、「ただいま」を言う。

Instagram | Twitter | Official Site

1985年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて、会社勤めの傍ら2015年頃より文筆活動を開始。2020年、誠光社より『恥ずかしい料理』(写真: 平野 愛)を刊行。雑誌『群像』(講談社)、『Meets Regional』(京阪神エルマガジン社)等にエッセイを寄稿。誠光社のオフィシャル・サイト「編集室」にて「和田夏十の言葉」を連載中。