MERMAID『DUBMAID』と過ごす秋

文 | MERMAID, 黒電話666, oboco, 大城 真, 坂口レオウ, テンテンコ

これを記念し、夏だ!レゲエ!ダブだ!という調子の特集記事が企画されたものの、AVEのゴミ編集部員・久保田の不徳により、夏は過ぎ、MERMAIDさんはリリース・ツアーを無事に終え……。しかしリヴァーブってなんだかんだ秋が一番ハマりませんか!? そんなわけで、MERMAIDさんご自身に加えて5名の選者に、『DUBMAID』と一緒に聴いたらきっと楽しいダブ作品を各々のテーマで5タイトルずつ選んでいただきました!

序文 | 久保田千史 | 2025年9月

MERMAID (Beer & Records)

『DUBMAID』を制作するうえで血肉となった大名盤をウェブで聴けるLPに絞って選びました。ロウ・ヴォイスで言えばNicodemusの存在が大きいのですが、インターネットにあまりない……。

だ Keith Hudson『The Black Breast Has Produced Her Best, Flesh Of My Skin Blood Of My Blood』 1974, Mamba

“ダブ創世記の四天王”のひとりとされる、Keith Hudsonによるヴードゥー的ナイーヴ・レゲエ。いわゆるバンドのレゲエを想像していると、肩透かしを食らいそうなくらいにスカスカで隙間だらけ。1曲目にCount Ossie & THE MYSTIC REVELATION OF RASTAFARIが参加しており、出音の一発目が強烈。時折ちゃんと成立させるバンド的アンサンブルの深部には、のちに初期ROOTS RADICSでも活躍するCarlton "Santa" Davisの軽やかながらアタック感のあるドラム。Bob Dylan「I Shall be Released」のカヴァーにたどり着く、コード展開の自由な拡張は、何度聴いてもオリジナルだと感心します。

ぶ BULLWACKIE'S ALL STARS『Free For All』 1975, Aires

ジャマイカ生まれながらニューヨークを拠点としてアメリカにレゲエを広めたBullwackieことLloyd Burnesによる、1975年に「Aires」からリリースされたダブ集。こちらもスカスカですが、Keith Hudsonとは違って、かなり大味で蛮性に満ちた、エコーがバシャバシャでおおらかなテイク。コードワークものんびりしていて、ラクに聴ける。ジャリジャリ & モワモワと劣化したような質感に説得力があって、やみつきになる。Lloyd Burnes絡みの作品で言えばTHE CHOSEN BROTHERS / BULLWACKIE'S ALL STARS / RHYTHM & SOUND『Mango Walk』(1998, Rhythm & Sound | Wackie's)も長く愛聴させてもらっており、採譜やアレンジ、細工などをしたカヴァー的トリビュート曲をライヴの中で披露しました(今回作ったLPには入っていないものの、制作面で大いに影響を受けました)。その曲で私はこう歌詞を付けて言ったんです……間違いが起きても不思議じゃないぜ!

と。

め Augustus Pablo『King Tubbys Meets Rockers Uptown』 1976, Yard Music

説明不要、ホームラン級のルーツ・ダブ名盤。『REGGAE definitive』(鈴木孝弥著 | 2021, ele-king books)によれば、メロディカ奏者として知られるPabloが制作したシングル盤において、Tubbyがダブ・ミックスを務めたサイドBを集めたアルバム。霊的にも思えるPabloの世界観を、「MCI」のコンソールでハイパス・フィルターをかますなどして解放していくTubbyのミキシングこそ、私が長く抱いてきた“ダブ”のイメージ。Tubbyはサウンドシステムを立ち上げた電気技師であり、スタジオやレーベルを運営した実務家であり、サウンドクラッシュに繰り出したお祭り男でもある。そうした極端な振り幅が、彼を非凡なミキサーたらしめているのかなと思っています。昨年、翻訳書が出版された『キング・タビー ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』(ティボー・エレンガルト著 / 鈴木孝弥訳 | ele-king books)は、Tubbyの軌跡を熱量たっぷりに追った本。特にダンスホール期の背景などは知らないことだらけで、とても参考になりました。

い Ernest Ranglin『Boss Reggae – Sounds Ranglin』 1969, FRM

日本ではいまは もう うごかない

の童謡でおなじみ「Grandfather's Clock」のカヴァーで幕を開ける、ジャマイカの名ギタリストがレゲエに取り組んだインスト・アルバム。2曲目の「Soulful I」(原曲はTHE UPSETTERS)も、とろけそうな名演。多重録音もサラッと乗りこなし、ジャズとレゲエの旨味がギュッと詰まっています。ちなみに『DUBMAID』というタイトルは“DUB IN MERMAID”の略で、『Guitar in Ernest』という氏のジャマイカン・ジャズのLPからの引用、言葉遊びです。もし彼が現代でダブ・アルバムを作ったら?という妄想もありつつ制作を進めました。「Dub Store Records」(東京・新宿)がRanglinの発掘リリースや再発を多く手掛けていて、非常にありがたい。『Ranglin Roots』(1976, Aquarius | Water Lily)のLPは「LOS APSON?」(東京・高円寺)の中古コーナーで入手。

ど にせんねんもんだい『#N/A』 2015, Beat Records | On-U Sound

在川百合(b)、姫野さやか(dr)、高田正子(g)による3ピースのインスト・バンドが、「On-U Sound」のAdrian Sherwoodをプロデューサー & ミキサーとして迎えて制作した2015年作。そもそも高田さんはディレイの使い手で、かねてよりギターの音をあらぬ方向に飛ばしてきた。在川さん & 姫野さんのリズム・セクションも横っ飛びというか、いま聴いてもフレッシュな感覚を呼び起こされます。ディケイが短めで過不足ないミニマル感、不可解かつプリミティブな音像は、まさにオリジナル。長々と書きましたが、単純に『DUBMAID』はこれをルーツ信仰のもとでやりたかっただけなのかもしれません。

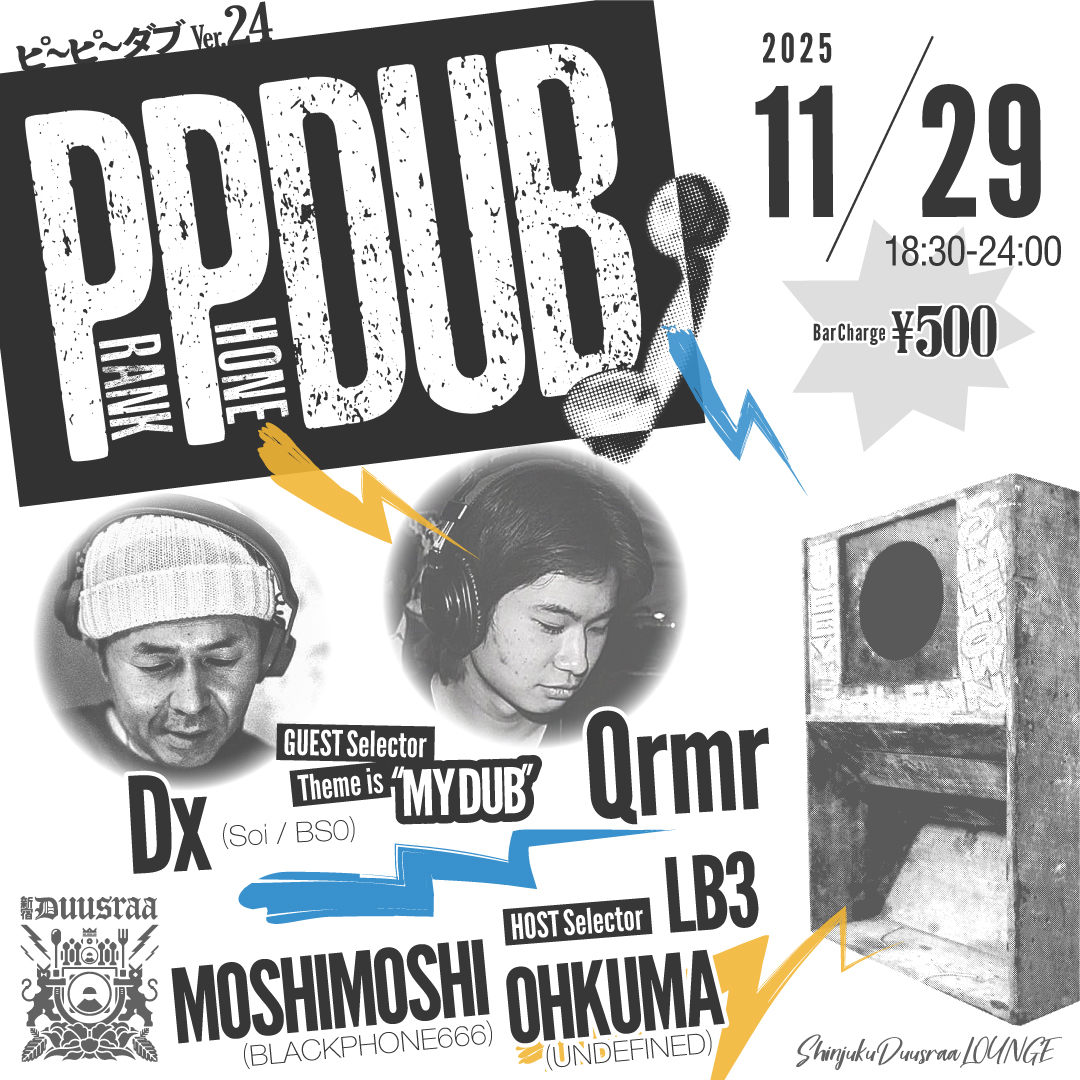

非レゲエに絞って探し出したところ、懐古色が強い結果になった。表題にある「PPDUB」とは東京・新宿のバー「ドゥースラー」にて自分を含めた3人で主催している企画のことで、DUBの様々な解釈を交信させようという、いたずら心が込められたラウンジ・イベント。“My DUB”というテーマのもと、ゲストには“自分なりのダブ”という選曲を依頼

を掲げている。要はゲストDJに自分がダブと思う曲(ジャンルは不問)をセレクトしてもらおうという主旨で、この記事の執筆依頼と同じだ。ということでこのイベントにおける自分のセレクト・ストックとして5曲を選出。現場でこれらを聴ける日がいつか来るかもしれない。

次回の「PPDUB ver.24」は、11月29日(土)に開催。ドラムンベース界から重鎮Dxとルーツ・レゲエ新星セレクター・Qrmrをゲストに迎え、世代間交信を試みる。

2025年11月29日(土)

東京 新宿 ドゥースラー

18:30-24:00

Bar Charge 500円(税込)

[Guest Theme is "My DUB"]

Dx (Soi | BS0) / Qrmr

[Host Selector]

LB3 / moshimoshi (Blackphone666) / Ohkuma (UNDEFINED)

だ Rope「Fellini」 『Rope Hotel』1998, Geist Records

日野浩志郎くん(goat)のGEISTではなく、Alec Empireの「Geist」からリリースされたアルバムから、「Fellini」というダークでミステリアスな楽曲。どんなコンセプトで“Hotel”というアルバム・タイトルをつけたのか、またこのジャケからも窺えるレトロフューチャーで謎めいた雰囲気は、Bandcampに添えられたタグ“future dub”と見事にリンクしている。

ぶ Drastik Adhesive Force「Stomach」 『Human Music』2010, Lo-Vibes

おそらく2000年中頃に「Jar-BeatRecord」実店舗(東京・吉祥寺)で買い求めた、ドラちゃんことDrastik Adhesive ForceのCD-Rに収録されていたこの楽曲は、時を経て公式アルバムに再録されている。今でこそゴルジェを背負って立つうちのひとりだが、初期から絶妙な“間”の使い手として強烈な粘っこさが印象的で、本人は意識していないであろうがものすごくくダブを感じさせた。今なお屈折した音楽を生み出していて、全世界の目に留まってほしい類稀なプロデューサーだと思う。

※ アルバムの6曲目「Blackphone」では黒電話666のノイズが無断使用されている。

め SNEAKER PIMPS「Wasted Early Sunday Morning」 『Becoming X』1996, Clean Up Records | Virgin

SNEAKER PIMPSは初回「FUJI ROCK FESTIVAL」(1997)の2日目に出演予定だったことで存在を知った(台風により未開催)。当時夢中だった「grooveracer」(テレビ神奈川)というカルチャー番組でもMVが紹介されており、緊張感と妖艶な雰囲気の融合が多感な時期の自分には新鮮だった。全体的に空間を感じさせる楽曲が多いが特に、という曲を選出。

い FKA twigs「Figure 8」 『M3LL155X』2015, Young

思い入れという点では他よりも劣るが、5選の中で最もダブっぽさを含んでいるのではないだろうか。このくらい手が混んでいる楽曲は今やあたりまえの仕上がりなのかもしれないが、ダブ処理に加えて実験性も垣間見え、そのあたりもポイント。卓越した才能はこの曲のライヴ・アレンジと、パフォーマンスのクオリティの高さからも窺い知れる。

ど Numb「鬼ニ」 『Numb』2002, Revirth

ど Numb「鬼ニ」 『Numb』2002, Revirth

We can't find it on the internet officially.

世代的憧れ上位に立ちはだかるNumbの1st。ダブテクノと言うべきなのかミニマルダブと言うべきなのか、もはや正しい表現はわからないが、ダンス・ミュージックとしての反復と没入感を断続的なディレイがけたたましく増幅させている。微かな光しかない漆黒のダンスフロアでひとり黙々と身体を揺らす姿を想起させるアルバム。

少し前に古本屋に行ったら、おそらく自動生成で作られたであろう、いわゆるローファイ・ヒップホップが店内BGMとして延々とかかっていた。どういうものかはなんとなく知っていたが、実際にしっかりと聴いたのは初めてだったのもあり、自然と意識が店の本棚よりも音楽に向くことになった。その音楽は、今まで自分が接してきたブレイクビーツ・ミュージックの肝のようなところに触れそうで触れず、でも、そつなく聴き通せるフィーリングが淡々と続いていき、なんともつかみどころがない。そうするうちに変な感覚に陥り、どんどんと思考力が奪われ、次第に本を漁る集中力が霧散してしまい、結局長く滞在することはせずに店の外へ出た。それは独特のぼんやりしたものに圧され、現実が少し歪んで滲んでいく時間だった。

『DUBMAID』を初めて家で聴いたときにもけっこう近い感じがあった。今までのMERMAID諸作からかけ離れた、おそらく意図的に漂白しきった打ち込みのダブ。聴いていると脳がパーっとジャケみたいに白くなっていく。ただ、どうしても消すことはできない半分人間なMERMAID味が潜んでいて、そこに取り付く島がある。本人はニュールーツ(レゲエ)を意識して作ったようだが、本場UKのニュールーツはいわゆるサウンドシステム、つまり野外や大音量に映える音造りになっている。しかし、『DUBMAID』はどちらかというとリビングのオーディオ・システムで、生活音と同居する程度のヴォリュームで再生するのが向いていると思う。実際、曲中でガス給湯器からと思われる「お風呂が沸きました」というお報せサンプリングなども飛び出すし。そういえばMERMAIDは「前の家で制作していて騒音問題で中断し、引っ越ししてやっとできたLP」とも言っていたので、『DUBMAID』はさしずめニュールーム・レゲエか。

ところでダブも、ローファイ・ヒップホップやアンビエントみたいに自動生成で作られて、延々とウェブにアップロードされているのだろうか。よくわからないけど、いろいろなダブ・エンジニアのフェイダーやツマミを捌くデータをデジタル卓から吸い上げて、それを基にジェネレイターを作成し、そこに様々な音楽のマルチトラック・データを投げ込んだらなんでもダブ処理されて出てくる、とかあったらおもしろそうだ。だから、なんかそういうのがもしあったとしたら、作られる音楽はこんなんかなと想像し、人間味少なめダブを5つ選んだ。ちょっと前に、キーワードから自動生成した悪夢じみた画像とか動画をこぞってSNS上にアップロードしおもしろがっていたが、なんとなくあの混乱していて破綻しそうなバランスがこれらの音楽にもある気がする。意外とDUBとAIは相性がいいのかも。そもそもダブはテクノロジーの産物なわけで、AI生成物もそれは同じ。とすると、AIは人間知性のダブという見かたもできるのでは?ということで、この原稿もせっかくなのでAIによる文章自動生成を駆使して構成(ダブ)してみた。ア~イ。

だ THE DETONATORS「Lift Off」 Victor Romero Evans / THE DETONATORS『At The Club / Lift Off』1980, Special Request

こちら、その筋では有名なB面のようです。プロデューサーはJohn CollinsというJanet KayからTHE SPECIALSまで手掛けたUKレゲエのカルト重要人物。英文インタビューを流し読みしたところ、電気工学出身で機材を自作したりする人で、おそらくこのダブ・ミックスもCollinsさんの手によるものと思われます。リリースは80年ですが、聴いてみてもらえばわかるようにベーチャン~リズサン通過後のトラックか?と聴き間違うかのような先駆的音響オーパーツ・ダブ。

ぶ LINE UP OONA「Casserole 2」 『Casserole』1989, Madagascar

ぶ LINE UP OONA「Casserole 2」 『Casserole』1989, Madagascar

We can't find it on the internet officially.

このバンド自体はベルギーのマイナー・ポストパンク・バンドで、自分はよく知らずにたまたま買ったレコードです。が、ギターとプロデュースでLuc Van Ackerというベルジャン・ニューウェイヴの重要人物が参加しています。と、さも知った風に書いてみましたが、原稿提出時に編集部・久保田氏から指摘があり、初めて知りました。A面のヴォーカルを抜き去り、ベースとドラムが淡々とストップ & プレイするのを土台に、寄る辺なき電子音が荒涼ミニマル・スチームとなって漂う、廃墟鉄骨ダブ。

め Spoonie Gee「Spoonie Rap (Atmospheric Version)」 『Spoonie Rap』1980, Harlem Place Records

め Spoonie Gee「Spoonie Rap (Atmospheric Version)」 『Spoonie Rap』1980, Harlem Place Records

We can't find it on the internet officially.

オールドスクール・ディスコラップ・クラシックのB面。「Sound Of New York」盤と「Harlem Place Records」盤があり、こちらのヴァージョンは「Harlem Place Records」盤にしか入っていないようです。どちらもプロデューサーのPeter Brownさん(P & P Records)関連のレーベルのようですが、経緯はよくわかりません。そしてこのヴァージョン自体もわけがわからない怪作。効果音電子音もテンコ盛りで、Spoonieのラップもエフェクトかかりまくり。尺も長くて、ディスコ・ミュージックの明るすぎて怖い感じがあります。顔面硬直狂い咲きダブ。

い Joseph Stepper / Singing Sweet「A2 (untitled)」「B2 (untitled)」 『Wife / When I See You Smile』1992, Gold Disc

い Joseph Stepper / Singing Sweet「A2 (untitled)」「B2 (untitled)」 『Wife / When I See You Smile』1992, Gold Disc

We can't find it on the internet officially.

レゲエの音楽としての個性と魅力が一番発揮されるフォーマットはジャマイカ盤7"。それはルーツでもダンスホールでも基本認識のように思われますが、ゆえにいっちょ嚙みの自分にはコンディションへの理解、ときに値段もややむずい……。必然的に安いやつ、80~90年代ダンスホールのUKプレス12"シングルなんかは300円コーナーによくあるので買います。で、そういうレコードには溝が余ってるからか、ヴァージョンが同じ曲の7"にはないのがよく入っていて、これもたぶんそういうやつです。なんか異常にベースだけが強調されていて、うっすら遠くにヴォーカルが丸々残っていたり、用途や意味が不明瞭。でもなんか業務用っぽい無骨な音像。印刷ミスとかテレビ放送のカラーバーみたいなダブ。

ど 角谷美知夫「テレパシーなんかウンザリだ」 『腐っていくテレパシーズ』1991, P.S.F. Records

ど 角谷美知夫「テレパシーなんかウンザリだ」 『腐っていくテレパシーズ』1991, P.S.F. Records

We can't find it on the internet officially.

今年発掘音源コンピが出て話題になった腐っていくテレパシーズ・角谷さんの代表曲(?)。その発掘音源発売に際して回想録や特集番組などがあり、一気に角谷情報が充実しました。自分もけっこう興味あるから読んだり観たりしたのですが、その中のエピソードで、生前の角谷氏の部屋のレコード棚にMark Stewartがあった、という(すでにうろ覚え)。実際に影響を受けているかは知らんけど、たしかにそれは通ずるとこあるかも。あとこの曲を初めて聴いたときに、ちょっとLee Perryっぽい気もした。音が唐突に切り込まれるコラージュ感というか。MarkとLee、その間にAdrian Sherwoodが出てきて、なにか角谷に導かれた気持ちに……(祝!来日公演)。そういうのウンザリですか?まあいろいろあるけど、純粋に録音を楽しんでいるようにも聴ける、ひらめき第六感ダブ。

『DUBMAID』をマスタリングしたご縁で僕も今回の特集にオススメを寄させていただきました。ダブだったりダビーな音楽は大好物で、かつ本職じゃない人によるそれっぽい音楽にも興味がずっとあり、拡大解釈したプレイリストを密かに作っていたりもします。MERMAIDさんも本職のかたではないにも関わらず、ルーツのみならずダンスホール・マナーにリスペクトを多大に払いつつの独自解釈で楽しく作業させてもらった思い出が。

そんな中からのチョイスで、気が付くとジャマイカンな要素が全くない感じになってしまい若干罪悪感もありますが、そんな脱線ダブ5選にお付き合いいただけたら。

だ HAT「Kubrick」 『Tokyo – Frankfurt – New York』1996, Rather Interesting

Atom Heart(Uwe Schmidt aka Atom™)、細野晴臣、Tetsu Inoueの3人がHAT名義でリリースした1996年作『Tokyo – Frankfurt – New York』からの1曲。このアルバムの他のトラックは密度の高いエレクトロなんですが、こちらだけ隙間の多いドビュッシー / ラヴェル的なハーモニーでかつダビー。ダブをやろうとしていたわけではなく、作っているうちにダブっぽくなってしまったのでは?と思っていて、でも実際どんなやり取りだったんでしょうね。リズムもなんか変なひっくり返りかたをしていて。SNSでも何度かつぶやいていますが、この3人による1st、2ndともアナログ盤で欲しいので、もし再発の予定がないなら僕のレーベルから再発したい!

ぶ Mœbius & Plank「Missi Cacadou」 『Rastakraut Pasta』1980, Sky Records

マルチトラック・レコーディングの手法に多大なる貢献をしたConny PlankとCLUSTERのDieter Moebiusによるダブ / レゲエを志向した何か。録音スタジオという場所、機材や使いかたなど、なんやらアツい考察ができるところはありますが、ジャマイカンな身体 / 文化的ボキャブラリーがコピーできないところもあって、自分らが内包しているリズムやハーモニーに置き換えたところで発生しているヘンテコ感が最高すよね。

め The Space Lady「Synthesize Me」 AMAZING THINGZ『The Space Lady』1990, Self

ボストン / サンフランシスコでストリート・ミュージシャンとして長年活動しているThe Space Ladyの代表曲(?)。Casiotoneのリズムと音色による演奏に、おそらくペダル系のディレイを足したシンプルなセットかと思われますが、ローファイだからってフワッと声にエコーをかけているわけじゃないんです。淡々と歌っているように聴こえるかもしれないけど、楽曲のエモーションに連動してディレイがどんどん変化していくんです。

い 喜納啓子, 徳田まさ子, 嘉手苅林昌, 小浜守栄, マルフクシンカーズ「ましゅんく節」 『ましゅんく節 / 仲里節・中作田』Undated (Estimated mid-1970s), マルフクレコード

い 喜納啓子, 徳田まさ子, 嘉手苅林昌, 小浜守栄, マルフクシンカーズ「ましゅんく節」 『ましゅんく節 / 仲里節・中作田』Undated (Estimated mid-1970s), マルフクレコード

We can't find it on the internet officially.

普久原恒勇のアレンジにて小浜守栄 + 嘉手苅林昌の名コンビ & マルフクシンカーズがバックで11歳の喜納啓子と徳田まさ子が歌う伊江島民謡。「ましゅんく節」はいろんな歌手やグループがレパートリーにする人気曲ですが、こちらの録音はゆったりとしたギターのイントロ & アウトロや三線 & ベースライン、遠くから残響と共に聴こえてくるパーカッション、それと歌者の声がねっとりとスワギーかつダビーに絡み合う。この時代の沖縄ポップスはアメリカ由来のポップ・ミュージックと琉球弧由来の歌の節、リズムや音階の折衷を探ろうとしてる中で奇跡的なグルーヴが発生していた気がします。

ど JUICY「Sugar Free (Deo / Super Dance Mix)」 『Sugar Free』1986, Epic | Private I Records

『DUBMAID』にはBrenda Russelの「A Little Bit Of Love」というBig Punも使った名曲のサンプルを展開した「Love」というトラックが含まれていますが、ヒップホップおじさんとしては言及したいトラックがこちらJUICY「Sugar Free」。AZというNasとほぼ同世代のブルックリン出身のラッパーがMiss Jonesをフィーチャーした「Sugar Hill」の元ネタで、ベースラインが脳裏から離れない。Eumir Deodatoがプロデュースということでさらに情報過多だと思いますが、これだってダブと言いたい。

お世話になっております。坂口と申します。なぜ今回ダブの特集にお声掛けいただいたかというと、先日「CORNER PRINTING」主催のフリーマーケットでダブ将棋をしたからです。

ダブ将棋とは、コンタクトマイクが仕掛けられた将棋盤で駒音にディレイとリヴァーブを効かせ、曲をかけながら対局をするというもの。記念すべき第1回の開催は2020年11月6日。東京・高円寺 Sound Studio DOMにて、ナミちゃん(penisboys)の発案により産声を上げました。つまり、ダブ将棋の始祖はナミちゃんであり、私はあくまで継承者です。

時は流れ、2025年。フリマ開催のお知らせを目にした私は、前回のフリマでフリー将棋スペースを出店した際に手応えがあったので、今回も将棋にしようと思いました。しかし前回と同じでは芸がないと悩んでいたところ、頭の片隅に眠っていたダブ将棋の記憶が蘇りました。早速ダブ将棋の始祖に継承の許可を取った私は、「今回はダブ将棋に特化した将棋盤を作成しなければ」という使命感に駆られ、2025年8月17日に世界初のダブ将棋盤を完成させました。

時は流れ、2025年。フリマ開催のお知らせを目にした私は、前回のフリマでフリー将棋スペースを出店した際に手応えがあったので、今回も将棋にしようと思いました。しかし前回と同じでは芸がないと悩んでいたところ、頭の片隅に眠っていたダブ将棋の記憶が蘇りました。早速ダブ将棋の始祖に継承の許可を取った私は、「今回はダブ将棋に特化した将棋盤を作成しなければ」という使命感に駆られ、2025年8月17日に世界初のダブ将棋盤を完成させました。

世界初の偉業を成し遂げた私の心は達成感で満ち溢れ、余韻に浸っていると、ふと、ある重大な事実に気がつきました……ダブを一度も聴いたことがない……。

だ King Tubby『Dub From The Roots』 1975, Total Sounds

さあ!ということで、フリマ開催まであと1週間!いろいろ聴くよりもひとつに絞ったほうがいいぞと思い、こちらの作品を繰り返し聴きました!お~!これがダブか!カッコいい!なんか気持ちいい瞬間がある!

Back Track: 『Soul Of Jamaica』 1968, Trojan Records

現在「CORNER PRINTING」の農業部門「CORNER FARM」にて大分県で農業を営んでいる大貴さんとの一局。約半年ぶりの再会で、楽しく会話に花を咲かせていたところ、大貴さんが何気なく8四飛と浮いた瞬間に、すかさず私が9五角と飛び出し王手飛車!一気に形勢が傾き無事勝利!「CORNER FARM」で採れたブドウがめちゃくちゃうまかった!

Back Track: AIWABEATZ + preparationset『AIWABEATZ vs. preparationset』 2021, AVE | CORNER PRINTING

ダンサーであり、シルクスクリーン・プリンターであり、その他諸々おもしろい男、高波くん。嬉野流の出だしから左銀を4四に繰り出し、飛車を5筋に回るという実に高波くんらしい展開!序盤に私の飛車が取られてしまい、内心焦りながらもコツコツと指し続け、なんとか逆転勝ち。また昼休みに将棋を指したいですね!

Back Track: Bunny Lee『King Of Dub』 1979, Clocktower Records

本日初、初対面のかたとの対局。私からの仕掛けが時期尚早だったのか、受け切られてカウンターをくらい、こちらの防戦一方となってそのまま詰まされ、負けました。鍛え直していつかリヴェンジを果たしたいです!

ど MERMAID『DUBMAID』 2025, Beer & Records

ど MERMAID『DUBMAID』 2025, Beer & Records

私にとって1975年以来のダブ。50年の時を一気に飛び越え、タイムスリップした感覚です。初心者の私でもとても聴きやすく、6曲目の「Love」でダブ将棋を指したいと思いました!今のところ夏にしかダブを聴いたことが無いので、夏以外も聴いてみたいです!次回は『DUBMAID』を流しながらダブ将棋を指します!

MERMAIDさん『DUBMAID』リリースおめでとうございます!!! かなり心地の良いかわいらしい音たちに、ユーモアたっぷりなメロディや展開っ。家でゆったり聴いても、クラブで爆音で聴いても良し!! な、なんとも最高のエレクトリック・ピコッ♪ダブ作品でした……!!!! ということで、『DUBMAID』リにも通じる(?)テンテンコ・チョイスの『ピコDUB♪作品5選』です♪

だ Prince Jammy『Computerised Dub』 1986, Greensleeves Records

ジャマイカ初のコンピューターを使ったレゲエ / ダブ作品とのことで……これぞピコダブの本家本元なのかい?! 現代のどこまでも行けてしまうデジタル・サウンド世界から見ると、この限られたロウビット・サウンドはかなり新鮮かつ刺激的……!! 連打される軽〜いクラップ音もたまらないし、シンセが奏でるぽにょんぽにょん音……そして、ポンポンと鳴るシンセ・ドラムも絶対に聴き逃さないでください!!!(特に3曲目「32 Bit Chip」、6曲目「Megabyte」、8曲目「Crosstalk」、9曲目「Modem」が最高!!)

ぶ THE TAXI GANG『Electro Reggae Vol.1』 1986, Mango | Island Records

1970年代からレゲエ・シーンのみならずポップスでも大活躍したリズムセクション2人組・Sly & Robbieが率いるTHE TAXI GANGの、かな〜りピコッ♪な作品!! そのタイトルからも想像できるエレクトリック世界は、超超超極上ピコンピコンうきうきサウンドがこれでもかと詰め込まれた、レインボーカラフル極楽ハイテンション温泉!! この地球最強のリズム隊が作るピコサウンドを前にして、私達は踊らざるを得ない操り人形と化す……。数々のスタンダード・ナンバー・アレンジもたまらんっ。

め 『Jahtarian Dubbers Vol.2』 2007, Jahtari

現行ピコダブ最強レーベル「Jahtari」!!!! Jah + Atari = Jahtariという、名前からしてありがとう……なピコダブの宝石箱〜!!! レーベル・オーナーDisruptの作品をはじめ、ここから出ているものは全てナイスピコなのでは?と思うので、個人的に大好きな曲が入ってるこのコンピをご紹介!!! 特にお気に入りで私もよくDJでかけているのが、10曲目のPupajim「International Farmer」!!! のっそりのっそりベースに鳴り響くシンセドラム……そこに乗ってくるハイトーン妖怪ヴォイスが超最高のデジタル・ダブ!!! どうやらヴォーカルはPupajim本人とのことで……!? 7"『I Am A Robot』でも披露していると思うけど、もっともっとヴォーカル作品……聴きたいです!!

い Nicolini『Penni's Palace』 2021, South of North

日本にも何度か来日しているアムステルダム拠点のNicoliniによるソロ・アルバム!!!! 全体的にかな〜りリヴァーブもっこもっこな中、重もったりリズム&丸みのある心地良いベース音が最高〜〜っ!!!! そして、終始エフェクトのかかった宇宙人的ヴォーカルに、みょ〜〜〜んにょほ〜〜〜〜んと響くアナログシンセサイザーの怪しい音色は、ヘンテコ・エレクトロ幻想トロピカル・ダビーな世界にぶっ飛ばしてくれます……♡

ど 『Elsewhere Junior I: A Collection Of Cosmic Children's Songs』 2019, Music For Dreams

世界各国のチルドレン・ミュージックをDJ / コレクターのsoFaがコズミックな視点でコンパイルしたコンピレーションアルバムとのこと!!(あれ……もしかして……そういう設定の作品……?)いわゆるダブ・アルバムではありませんが、ここに収録されていたダブ味のある曲が、かなり見逃せないヘンテピコダブ・ソングでした……♪ 特に2曲目の「Titto und Pippo」は、重く怪しいベースにピロピロピロ〜ンなシンセの音、そこに乗ってくる子供DJヴォイスがたまりません!!! そして、9曲目「Ich Bin Zornig」、10曲目「Kvirrevitt」も、温かいリズムボックスにたっぷりディレイな怪しい子供ヴォイス・ダブ……どうもありがとうございます!!!!

久保田千史 (おまけ)

『DUBMAID』に近い音楽ってなんだろう?KING OF OPUSみたいなエキゾ感よりも、もっとフツーの家の中っていう感じだし、テンコさんも挙げていらっしゃる「Jahtari」諸作も浮かんだけど、あそこまでヘヴィじゃないし……などとぼんやり考えている最中に頭から離れなくなってしまったのが、JOY DIVISIONの「She's Lost Control」でした。生涯で最も好きな曲のひとつだし、最近になって今更ながら『コントロール』(2007, アントン・コービン監督)を観たからなのかもしれないけど……。Stephen MorrisのドラムとPeter Hookのベースが中心にあって、タイトでスカスカ(矛盾した言い回し)だけど、アトモスフィアはモワついた何かでみっちり詰まっている感じ。“ダブ”と聞いて真っ先に連想するのは、10代の頃からの友人・シゲさんから教えてもらって以来ずっと聴き続けているTHE REVOLUTIONARIES『Earthquake Dub』(1976)なんだけど、あれもやっぱり、びっくりするくらいスカスカだけどみっちりしていて、レゲエはベースとドラムなんだなあ……って直感的に理解するやつだもんね。『DUBMAID』はそのラインにコンパクトに乗っていて、かつ楽しく聴ける。ジャマイカのレゲエに付き物のヴァイオレンスはないし、「She's Lost Control」にまつわるストーリーはみんな知っていると思うけど、そういう暗さもないですよね。

ただ、ここで言っている「She's Lost Control」は、「Atmosphere」とのカップリングで発売されたシングル(1980, Factory)のヴァージョンじゃなくて、1stアルバム『Unknown Pleasures』(1979, Factory)に収められているヴァージョンのほうなの。どちらも「She's Lost Control」としか表記されていないんだけど、ぜんぜん違うのよ。『Earthquake Dub』も、THE ABYSSINIANSやLittle Royと同じリディムを使っているけど、やっぱりぜんぜん違うじゃない?ダブって要はリミックスとほぼほぼ同義で、同じ曲の違いを楽しむという側面があって、それも魅力のひとつだと思うの。そんなわけで、リミックス / ヴァージョンに絞ったダブ作品を5つ、ぱっと思いついたところから選んでみました。

だ A.R. KANE「Is This Dub?」 『Love-Sick』1988, Rough Trade

Robin Guthrie(COCTEAU TWINS)のプロデュースで「4AD」からもリリースしていたシューゲイジングな初期から、どんどんアヴァンギャルドになっていった不思議なバンド。オリジナルの「Is This Is?」っていう曲もジャズのニュアンスとアフロ・ビートが印象的なAFRICAN HEAD CHARGEっぽいやつなんだけど、ヴァージョンでは飛ばしに加えてホーンのミックスも強烈になっていて、RIP RIG + PANICみたい。

ぶ SKINNY PUPPY「Tin Omen (Adrian Sherwood Remix) (Main Mix)」 『Remix Dystemper』1998, Nettwerk

Adrian Sherwoodのミックスって時代時代ですごく特徴があって、それぞれにかっこいいんだけど、我々世代が最も好きなのって、やっぱりMark Stewart、TACKHEAD以降のミッド80sからアーリー90sにかけてのはちゃめちゃな感じだと思うのよ。このリミックスがリリースされたのは1998年なんだけど、NINE INCH NAILS「Down In It」(1989, TVT Records)にかなり近い感じで作られていて、当時これよ~!これこれ!ってめっちゃ興奮しました(笑)。ギターをMINISTRYのAl Jourgensenが弾いているのもいいよね。

め Juan Atkins / Moritz Von Oswald「Electric Dub」 『Borderland』2013, Tresor

BASIC CHANNEL / RHYTHM & SOUNDとしての活動はもちろん、MERMAIDさんが挙げていらっしゃるKeith Hudsonや「Wackie’s」諸作のリイシュー仕事なども含めて、Moritz Von Oswaldの存在って1990年代以降のダブ・リスニングの環境をガラッと変えちゃったと思うんです。そんな彼がかつての盟友としばらくぶりで組んだやつ。10年代にこの2人がやったらそりゃこうなるわなっていう感じで、巨大な驚きはないんですけど、やっぱり素晴らしいです。でもオリジナル「Electric Garden」のほうがダブい気もする(笑)。

い aya「Think I'm Gonna Make A Move (Secret Dub)」 『too oh won nein』2020, Self

い aya「Think I'm Gonna Make A Move (Secret Dub)」 『too oh won nein』2020, Self

We can't find it on the internet officially.

今や「Hyperdub」の看板アーティストとなっているayaのミックステープより。LOFT名義から改名したタイミングらへんでリリースされたんだった気がする。BandcampにてNYP。オリジナルの「Think I'm Gonna Make A Move」はバイオメカニカルな質感とノスタルジックなムードが融合した素敵な歌物DNBなんだけど、リミックスはSEEFEEL『Succour』(1995, Warp Records)を思わせるビートレス・ダブ。ていうかこれ、SEEFEELのサンプリングなのかな!?!? 他の曲は大ネタ使いっていうかほぼマッシュアップも多くて、たぶん著作権クリアランスの関係だと思うんだけど、こんな素晴らしい作品がもうネットから姿を消しちゃってるんだよね……。こういうことがこれからますます増えていくだろうから、大好きな作品はちゃんとDLするなりしておいたほうがいいよみんな……。

ど NEW ORDER「Regret (Sabres Slow 'N' Lo)」 『Regret』1993, London Records

ど NEW ORDER「Regret (Sabres Slow 'N' Lo)」 『Regret』1993, London Records

We can't find it on the internet officially.

GET UP KIDSもカヴァーした90年代NEW ORDERのアンセムをAndrew Weatherallがむちゃくちゃドリーミーに料理した長尺リミックス。「Regret」のシングルはものすごくいろんなヴァージョンがあって(アートワークは全部同じ)、このリミックスは一部のUK / ヨーロッパ盤12"にしか入っていなかったから、当時必死に探して買ったんだけど、『Republic』(1993, London Records)の国内盤CDにもボーナス・トラックとして収録されていたみたい……。でも今サブスクリプション・サービスにはないんだね。Weatherallのリミックスワークの中でもベストだと思うから、もったいないことです。『Sabresonic』(1993, Warp Records)と『Haunted Dancehall』(1994, Warp Records)のミッシングリンク的な感じもあるかも!Dennis Bovellみたいなベースラインはフッキー自身が弾き直しているような気がするんだけど、どうなんだろう?詳しい人がいたら教えてほしいです!

Beer & Records Instagram | https://www.instagram.com/recordsbeer/

■ 2025年6月25日(水)発売

■ 2025年6月25日(水)発売

MERMAID

『DUBMAID』

Vinyl LP BRB-11 3,600円 + 税 | Limitation 300

https://beerandrecords.bandcamp.com/album/dubmaid

[Side A]

01. CHOPIN DUB

02. WATER

03. LONELY

04. FREE DUB

05. BUDDY

[Side B]

01. LOVE

02. HERB DUB

03. BODIES

04. LET IT DUB

05. BLOOD