歌の中に歴史が刻まれていることに意味がある

その意味でいえば、寺尾のニュー・アルバム『わたしの好きな労働歌』は彼女ならではの作品集ともいえるだろう。労働歌といっても労働運動で歌われてきたプロテスト・ソングではなく、農村や炭鉱、工場などで歌われてきたワーク・ソングが取り上げられている。ここには各地の図書館で寺尾自身が探り当ててきた「知る人ぞ知る歌」が収められており、かつてその地に生きていた人々の嘆き、喜び、悲しみ、怒りが生々しく刻み込まれている。寺尾は人々の息吹きを丹念に掘り起こしながら、現代に解き放つ。あだち麗三郎、折坂悠太、小林うてななど、多彩な参加メンバーも華を添えている。

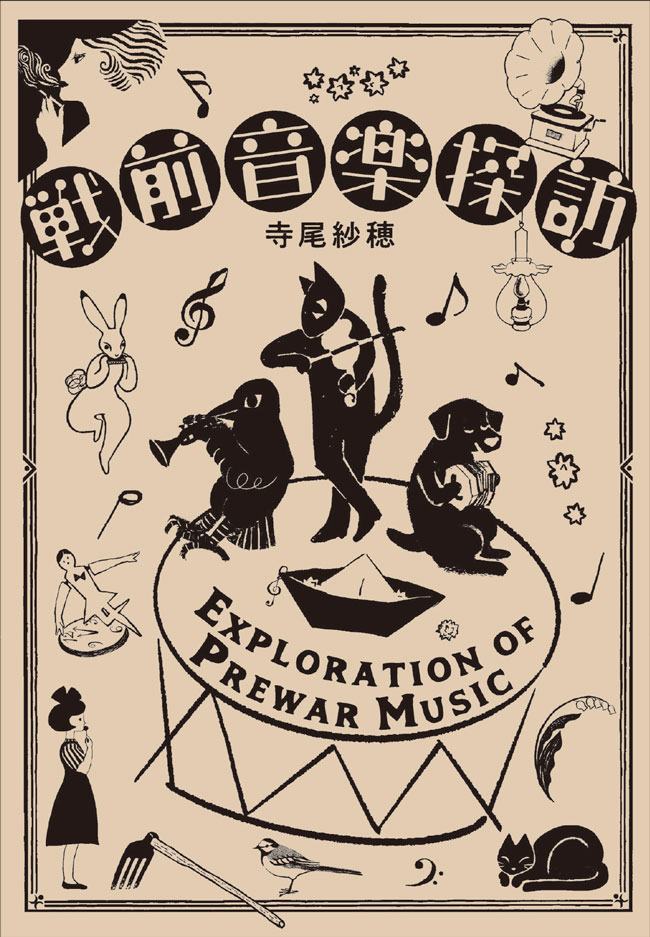

新作と同タイミングで雑誌『ミュージック・マガジン』の連載をまとめた新刊『戦前音楽探訪』も刊行され、音楽家・文筆家としての新作が出揃った今、寺尾にロング・インタヴューを試みた。全曲解説を通じ、日本各地で育まれてきたワーク・ソングの豊かな世界に触れていただきたい。

取材・文 | 大石 始 | 2025年6月

写真 | 土田 凌

――今回取り上げられている歌は各地の図書館や資料館を巡る中で出会った曲が多いのでしょうか。

「そうですね。ツアーで地方に行ったときに図書館を回ることが多いんですよ。そのぶん時間が限られていて、ライヴの始まる1時間前に調べて、可能であればその日のライヴで歌うということをやってきました」

――「お客さんにその土地の歌を知ってほしい」という思いがあって、そういうことをやってるんでしょうか。

「そういう思いはあります。例えば今回のアルバムに入っている“浜子歌”は今治でライヴをやったときに図書館で見つけたんですけど、(今治市の島である)大三島の歌なんですね。たまたま大三島からいらしているかたがいて、喜んでくれました。忘れられている歌ということもあって、その土地のお客さんの中には驚かれるかたもいるようです」

――その土地に伝わっている誰もが知る有名な民謡もあると思うんですよ。そういうものはあえて避けてる?

「そういう意識はちょっとあるかもしれないですね。他の人も歌っている歌は私が歌う必要はあまりないと思っていて。知られていないメロディを伝えたいという気持ちはあると思います」

――図書館を訪れるときのルーティーンというか、決まった流れみたいなものはあるんでしょうか。まずはこう調べる、というような。

「最初にその土地の市史や町史をざっと見ますね。だいたいどれも“民俗”の欄があって、運がいいと楽譜も残っていたりするけど、歌詞しか残っていないことが多いですね。結局、郷土資料の棚の端からずっと見ていくことが多いかな」

――「歌いたい」という欲求が出てきたものを歌うのでしょうか。

「そうです。わらべうたに関して言うと、中央から広まったものは似たような旋律が多いんですけど、そういうものはあまり取り上げないかもしれない。その土地で育まれた独自のメロディに興味があるんです」

――その土地の地域性がより色濃く出たメロディというか。

「そうですね。全然聴いたことはないけど、いいメロディだなっていうようなものを中心にピックアップしてます」

――その「歌いたい」という欲求とは音楽的な感覚なのか、あるいは「捨て去られた歌を蘇らせていろんな人に知ってほしい」という使命感に近い感覚なのか、どちらでしょう?

「音楽的な感覚のほうが強いとは思いますね。これをぜひアレンジしてみたい、そのメロディを伝えたいという気持ちのほうが先ですね」

――郷土資料のコーナーも図書館や資料館によって全く違いますよね。きちんと整理されているところもあれば、ぐちゃぐちゃのところもある。

「そうそう。赤穂(兵庫)の図書館には市井のかたが出してる論文集がいっぱいあって驚きました。赤穂には江戸期に製塩で財を成した層が生まれたという土地柄と関係あるのかもしれないんですけど、市民による歴史研究の厚みがありました。そういった郷土史家が中心になって作る、研究会が出しているような論文集も最近では作られなくなってきていますよね。各地で(地域の歴史研究が)途絶えているのはとてももったいないことだと思います」

――たしかに。地方の図書館で郷土史料を見ていても、20年くらいページをめくった形跡がないような資料と出会うこともありますよね。だからこそ、途絶えつつある伝承を受け継ぐ今回の試みはすごく重要なことだと思うんですよ。

「そうですね、ありがとうございます」

――これは出雲の山間の銅山で歌われていた歌ですね。「神戸行こうとわし連れ出して ここが神戸かヨー山の中」という歌詞が出てきますが、あの神戸ではなく、佐田町の神戸(かんど)川のことを指しているんじゃないかと『戦前音楽探訪』の中で寺尾さんは考察されています。

「そうなんですよ。私の予想ですけど、手配師が“神戸という名前の川も流れてるよ”と鉱夫を騙して連れてきたんじゃないかと。手配師に付いて行ったら“ここが神戸?”という」

――町の神戸のほうに連れていくかと思いきや、出雲の神戸のほうに連れていかれちゃったと。

「そうそう。ひどい話ですよね。東日本大震災のあと、ドヤから行先を伏せられて福島に連れて行かれた日雇い労働者たちがいたことも思い出します」

――「朝間とうからカンテラ下げて」というフレーズがありますが、これは福島の“常磐炭坑節”とも共通している歌詞ですよね。

「そう、共通しているんですよ。炭鉱と銅山の間を人が移動する中で伝わった可能性はありますね」

――この歌は子守歌とされていますが、元唄は船こぎ歌らしいですね。

「そのようですね。元唄である船こぎ歌をYouTubeで聴けたんですけど、メロディはかなり違いました。ただ、“エンヤマッカゴエン”というフレーズはそのままだったので、もしかしたら赤ん坊をあやすとき、“エンヤマッカゴエン”という船こぎ歌の一節だけを持ってきたのかもしれない」

――「エンヤマッカゴエン」というフレーズ自体、不思議な響きがありますよね。ちょっと呪文的な感じもします。

「力を込める感じが伝わりますね。この歌は歌詞もいいんですよね。行ってくるお父さんに歌いかけるような感じもするし、“まめでろやー”という言葉は出かけるお父さんが、赤ちゃんに向けて“元気でいろよ”と掛けるものでもあるんです」

――九州の広い地域で歌われていたわらべうたで、「ずくぼ」というのは、ツクシのことみたいですね。「ずくぼじょずくぼじょ袴履いてでてこんかい」と歌われてますが、なんで袴なんでしょうね。

「おそらくツクシのガクみたいな節の部分を袴に見立てたんだと思います。“ずっきん(頭巾)はいてでてこんかい”も同じ意味ですね。子供の視点からツクシを見ているんだと思います」

――ホーミーが入っていますが、ここにホーミーを重ねるというアイディアはどこから出てきたのでしょうか。

「最初はあまり考えていなかったんですけど、アレンジをする中で間奏のちょっと中東的なフレーズが浮かんできて、それをコーラスで入れてみたら、これ、ホーミーが合うかも?って。アレンジはそうやって直感で決まることが多いですね」

――この歌のことはどうやって知ったのでしょうか。

「細井和喜蔵の『女工哀史』の巻末に、(作曲家・音楽学者である)信時 潔が採譜したものが載っていたんです。墨田の郷土文化資料館の学芸員のかたが教えてくださって。採譜したのは東京みたいですけど、おそらく静岡の富士紡績にいたことのある女工さんが東京の工場にも出てきていて歌ったんだと思います」

――今回、女工たちが歌っていた紡績歌が何曲か取り上げられていますよね。寺尾さんの中でも紡績歌は近年テーマのひとつとなっているのでしょうか。

「そこまで掘り下げられてはいないですね。この歌もどこ出身のどんな人が歌っていたものが元になっているのかわからなくて。もしかしたら新潟あたりから静岡に行った人たちだったかもしれない」

――もしかしたらこの歌も一節ごとに違う女工さんたちのストーリーがまとめられているのかもしれないですよね。

「たしかに。ひとりとは限らないですよね。何人かで歌っていたのかもしれないし」

「これは『岩手のわらべ歌』っていう柳原書店の楽譜集に入っていた歌です。わらべうたとされているんだけど、本の中では行事歌の項目に入っていたかと思います」

――田植えの代かきを一関市では「あらぐれ」と呼ぶみたいですね。

「そうみたいですね。郷土史家の人たちが書いたものなんかを読むと、あらぐれ男みたいなイメージも重なっている感じのようです。十五夜の行事で一升瓶に豆の殻を入れて“あらぐれ”を歌いながら、雪原にまく東北の予祝行事があったそうです」

――この曲では折坂悠太さんがゲスト参加しています。ここに折坂さんを招いた理由は何だったのでしょうか。

「楽譜を見たとき、この力強い感じは私ひとりだと難しいと思ったんですよ。このダイナミックな感じを出せるのは折坂さんじゃないかと。歌ってもらったら、やっぱりはまっていましたね」

――そう思って歌詞を読むと、歌詞もちょっと折坂さんっぽい感じがしますよね。

「ああ、たしかにね。“豆の皮もほんがほが”とか歌いそうな気もします(笑)」

――ここではチェ・ジェチョル(崔 在哲)さんとデュエットされていますが、ジェチョルさんの歌声も素晴らしいですね。

「チェさんは力の抜けかたがいいんですよね。力強いんだけど、力が抜けてる。そこが絶妙で。これもちょっと男臭い労働歌なので、私ひとりじゃないほうがいいなと思ってチェさんを呼びました」

――この「浜子歌」は大三島の塩作りに携わってた労働者「浜子」の歌ですよね。労働の厳しさを単純に嘆くだけじゃなく、「浜子さんとは知りつつ惚れた 夜釜たきとは知らなんだ」という一節があるところにおもしろさがあります。

「この一節は浜子さんの恋人の視点なんだと思います。“夜釜たき”っていうのは夜を通して釜をかきまわす労働者のことで、夜釜たきの間、恋人は会えないんですよね。“浜子さんとは知りつつ惚れた / 夜釜たきとは知らなんだ”というフレーズは恋人になっても、夜に会えないことを嘆いているんですよ」

――なるほど、そういうことか。

「“浜子大名じゃ扶持がつく”という歌詞がありますけど、浜子さんは報酬代わりに大量の米飯と味噌と醤油をもらったそうなんですね。底辺の仕事だったから“浜子浜子とけなしてくれな”と歌っているんだろうけど、それ以上に、ご飯をちゃんと食べられる仕事でもあったからこそ“浜子大名じゃ扶持がつく”という言葉が出てくるんです。浜子さんたちのプライドが見える歌だと思います。似た歌は木挽き歌にもあったりしますね。百姓は麦しか食べれないが、木挽きは白飯が食えるぞと。きつい労働ほどそうやって人を集めていたということだと思います」

――うーん、おもしろい!

「おもしろいですよね(笑)」

――板橋の徳丸と赤塚で現在も行われている予祝の祭り「田遊び」で歌われているものですね。徳丸の田遊びは取材で何度も訪れているので、この歌も知っていたんですが、原曲のイメージとだいぶ違っていて驚きました。

「これも最初に楽譜を見つけて、今年の2月に初めて田遊びにも行ったんですよ。“田うない”はおじさんたちが歌うじゃないですか。先に田遊びで聴いていたら、これを編曲したいとは思わなかっただろうなと思いました。イメージが湧かないというか」

――楽譜から起こすからこそ、自由にイメージを広げられるんでしょうね。

「そうですね。実際の歌を聴き、それを再現することで本物に近づくという考えかたはあると思うんですけど、採譜されたものを起点にしてアレンジするという行為には、厳密な再現とは別の可能性があると思うんですね。“正統“ではないのかもしれないけれど、そこから広がるもののおもしろさももあると思っています」

――田遊びのおじさんたちの歌って、ひとりひとりバラバラでわりとゆるい感じですもんね。

「そうそう。ベース音がないことに加えて、大勢の男性の声で少しばらつきがある、そうするとメロディアスな印象よりも、語りというか掛け声のような印象が強くなる気がしました。私も歌いたい!という感じにはならないというか。そういう意味では、楽譜に先に出会えてよかったのかも」

――寺尾さんの中では楽譜通りに再現しようという気持ちもあるのでしょうか。

「再現しているつもりなんですけど、ライヴで何回も歌っているうちに変わってきちゃうんですね。“浜子歌”の“浜子浜子と見下げてくれな”という箇所も実は“浜子浜子とけなしてくれな”という歌詞だったんですよ。なんでいつのまにか“見下げてくれな”と歌うようになったか考えてみると、女工歌に“女工女工と見下げてくれな”という類歌があるんですよ。そのフレーズに影響を受けちゃったみたいで。結局、自分の心地いい感じとか歌いやすい感じに変えちゃっているんですよね」

――自然に寺尾さんの歌になってるわけですね。

「あまり開き直ってはおこがましいのですが……実態としてそうなってしまう。わらべうたや労働歌って口伝えで伝わってきたもので、人ひとり介すごとに、そういうわずかなアレンジというか変化が施されてきたんですよね」

――伝承歌って基本的にそういうものですよね。

「そうそう、そうやって伝わってきたものだし、そういうゆるさの中でやらせてもらっています。お師匠さんがいて、ひとつの形式を厳密に伝えていく有名な民謡の世界もありますけど、私はたぶんその世界ではできないと思う。私も楽譜を起点にはしてるんですけど、そういう伝承歌の続きをやらせてもらっている感じがしますね」

――徳丸のおじさんたちも寺尾さんの“田うない”をきっと許してくれると思いますよ(笑)。

「あはは、そうだといいですが……」

――この曲は奥三河の盆踊り歌ですが、「せっせ踊りは切ない踊り 腹のややこをもみさげる」というフレーズが衝撃的です。「腹のややこをもみさげる」というのは間引きを歌っているのではないかと寺尾さんは考察しています。

「私もこの歌について知ったときは衝撃を受けました。(民俗学者の)赤坂(憲雄)先生に伺ってみたんですが、“おそらく間引きのことでしょう”とおっしゃっていました。地元の資料では“腹のややこをもみさげる”という一節について“盆踊りを踊るため、帯を下にずらす”と説明されていたんですけど、それはお腹を第一に守りたい妊婦の感覚からしてもちょっと違うかなと。後の人が解釈を加えた感じがしましたね」

――なるほど。

「“せっせ”は奥三河の複数の地域で歌われていたわけですけど、どの地域でも最初の歌い出しは“せっせ踊りは切ない踊り 腹のややこをもみさげる”なんですよ。やっぱりここが主題なんだろうなという気はするんです。古い時代の盆踊りにおける鎮魂の側面を色濃く残している歌だと思いますね」

――この歌を今歌うことによって、ある種の供養をしたいという気持ちもあるのでしょうか。

「うーん、そこまで当事者的な感覚はないかもしれないですけど……間引きの問題って郷土史の中でもタブーの領域じゃないですか。削られている。だけど、歌の中にこうやって歴史が刻まれているということに意味があるんじゃないかと思います。私自身は思いを馳せるぐらいしかできないけど、こういう歌があるんだよということは、ちゃんと伝えないといけないですよね」

――この曲では歌島昌智さんのゴングやチベタンボウルが不思議な効果を生んでいますね。

「最初は盆踊りっぽい三味線の音を入れてくれていたんですよ。ちょっと違うなと思って、チベタンボウルを入れてもらいました。少し古い歌の気配を感じていたので、ただの明るい盆踊り唄にはしたくなかったんです」

「これも『女工哀史』の巻末に信時 潔が採譜したものが載っていたんです」

――歌詞がなかなか強烈ですよね。工場の中のことが生々しく歌われています。

「そうですね。工場の中ではいろんなことがあったんだと思います。麦打ち歌はせいぜい10人くらいで歌っていたと思うけど、工場だともうちょっと大人数だったと思うんですね。この歌もけっこう歌詞が長いですけど、大人数で代わる代わる歌っていたのかもしれない」

「この歌も柳原書店の楽譜集に入っていました。『私の好きなわらべうた』(2020)を作った頃から知っていて、いつか入れたいと思っていました」

――子守りもまた労働のひとつですよね。

「とりわけ守子歌はそうですね。労働歌をまとめたこの作品に入れるのにふさわしい気がします。守子歌の中でもこの歌は少しメロディが独特な感じがするんですよ。兵庫とか山形は独自の歌が多いイメージがありますね。広いことが関係しているのか、バラエティに富んでいるんですよね」

――この歌は田植え歌らしいリズミカルな節回しが楽しいですね。

「二拍子が苗を植えるイメージと重なりますね。この歌の中にはカラスに呼びかける“植えとうて廻るかよ”、“上がりとうて廻るか”というふたつの問いがあるんですね。“上がりたくて回るのか”というフレーズが意味を取りにくかったのですが、物理的に高い所に上がる、ではなくて作業を終えて、“仕事を上がる”という意味なのかな?と思っています。夕方、鳥たちはねぐらに帰る前に集まって飛びますよね」

――頭の上をぐるぐる回るカラスにそう歌いかけていると?

「そうです。(稲を)一緒に植えたくて回っているのか、1日の仕事を終わらせて帰りたくて回っているのか、と問いかけているのかなと」

――「夕暮れのこン鴉は田の端を廻るよ」というフレーズもありますね。夕暮れの水田の上でカラスがぐるぐる回っていて、仕事終わりの農夫がそれを見上げているという風景が浮かんでくるようです。

「そうそう。労働しているほうとしては、ぐるぐる回っているから田植えを手伝ってくれるのかい?と思いながら眺めているんだと思いますね。わらべうたのように、身近な生き物に対する素朴な親しみが表現されていて、とてもいいですよね」

「これはね、わらべうたの一種ですかね。“月が綺麗だから、浜でみんなで遊びましょう”という歌で、宜野湾や今帰仁のライヴでは何度か歌いました」

――美しい歌詞ですよね。ウチナーグチ(沖縄方言)の響きも印象的です。

「辺野古が見える大浦湾の浜辺を案内してくれたかたがいて、私の中ではその浜辺のイメージがありました。向こうに行ったとき、貝の研究をされている名和 純さんにお話を聞いたんですけど、沖縄では人工ビーチが多くて、自然の浜が少なくなっているというんですね。大浦湾にはまだ自然の浜が残っているんだけど、“辺野古が完成したら流れが変わってヘドロの海になっちゃうかも”と聞いていました。私はちょっと大袈裟な話なのかなと話半分で聞いてたんですけど、名和さんによると彼は与那原の浜が人工化されたことで、ヘドロの海になるところを実際見ているんですよね。 当時研究所に勤めていた名和さんは、死んで浮かんだ魚を1匹1匹標本にする作業をしていたそうなんですよ。そういうことを経験された上での言葉だったということで、私もちょっと衝撃を受けました」

――そういうことは透き通った海を眺めているだけだとわかりませんよね。

「そうなんですよ。人工ビーチの砂って慶良間諸島の海底の砂を集めてきて、1回全部消毒してるそうなんですよ。そこで生きていた貝や微生物を全部殺したうえで、命のいなくなった砂を敷き詰めている。 “だから、たしかに綺麗な浜だけど、あそこに命は何もないんですよ”という話を聞いて、すごくショックを受けました。そのぶん、“月ぬかいしゃ”に歌われている自然の浜の美しさについて考えさせられました。やっぱり見た目の美しさだけじゃなくて、そこに息づいていたもの含めての世界だと思うんですね」

――麦を脱穀するときに歌われていた棒うち歌は各地に伝わっていますが、これは“田うない”と同じ板橋の徳丸で歌われていたものです。

「この歌は西東京に越したころ、地元の図書館で見つけて知りました。ほとんどの棒うち歌は消えちゃっているんですけど、板橋の徳丸で歌われていたものは餅つきのときに歌われていたことで残ったらしくて」

――麦の脱穀はくるり棒という農具を使うわけですけど、あれって扱うのがすごく難しいんですよね。でも、昔の人たちはくるり棒をリズミカルに操って、見事に脱穀をしていた。この歌にはそのリズムの楽しさも盛り込まれていますね。

「麦の脱穀もきっと7、8人くらいでやっていたと思うんですね。だからレコーディングのときも同じくらいの人数で掛け声を録りました」

――麦の脱穀は現在ではコンバインでやるように、労働のかたちも時代の移り変わりと共に変わっていきますよね。その一方で、この作品を聞いていると、歌の中に刻まれる人々の喜怒哀楽はそれほど変わらないという気もします。今回労働歌というテーマにあらためて取り組んでみて、どんなことを感じられましたか。

「“宿毛田植え歌”なんかは子供が歌ってもおかしくないような世界観じゃないですか。カラスに呼びかけるということも含めて、そういうものが日常の中で歌われていたということが素敵だと思うんですよね。“板橋の棒うち歌”のほうは板橋が江戸に近いからなのか、“お江戸で流行る紅絞り あれほしや ヨホホい”なんていう歌詞があったりして、俗っぽい感じもある。亭主の浮気をぶちまける歌詞も出てきたり、どの歌にも人間味がありますよね」

――それぞれの歌を通して、そのとき生きていた人たちの感情に直接触れるような感じもしますよね。

「本当にそうですね。私も民俗学的なことに興味をもって調べるまで、武蔵野が麦畑だらけだったということは全然知らなかったんですよね。じゃあ、今はなんでこんなに輸入小麦ばかりになっているんだろう?と考えさせられますしね」

――そうやって現代の問題とも繋がっていくと。

「そう思います。都市化とともに畑が減ったことは仕方ないとしても、国産小麦の需要が高まっているわけですし、日本の農のこれからを考えた時、かつてそこで栽培されていたものがそこの土に合うものなわけですから、過去の風景を知ることには意味があるだろうなとも思いますね。わらべうたと同様、調べているとどんどん楽譜が出てくるので今後も労働歌というテーマで作品を作っていく可能性はあります。今回入れられなかった曲もあるので、次回作もあると思います」

■ 2025年6月25日(水)発売

■ 2025年6月25日(水)発売

寺尾紗穂

『わたしの好きな労働歌』

KHGCD-005 3,000円 + 税

https://linkco.re/84y3gD39

[収録曲]

01. 島根「佐津目銅山鉱夫歌」出雲市佐田町

02. 山形「エンヤマッカゴエン」最上郡真室川町安楽城

03. 福岡「ずくぼじょ」八女市豊福, 大牟田市

04. 東京「ひとつとせ」

05. 岩手「あらぐれ」和賀郡和賀町山口

06. 愛媛「浜子歌」今治市大三島町口総

07. 東京「田うない」板橋区徳丸

08. 愛知「せっせ」豊田市稲武

09. 東京「籠の鳥より」

10. 兵庫「宍粟の守子歌」宍粟郡千種町奥西山

11. 高知「宿毛田植え歌」宿毛市仲市

12. 沖縄「月ぬかいしゃ」八重山地方

13. 東京「板橋の棒うち歌」板橋区

■ 2025年6月23日(月)発売

寺尾紗穂

『戦前音楽探訪』

ミュージック・マガジン7月増刊号

株式会社ミュージック・マガジン | 四六判 | 288頁 | 並製 | 2,000円 + 税

ISBN 4910084800754

http://musicmagazine.jp/published/mmex-202507sot.html

https://sahoterao.thebase.in/items/110001810

[目次]

| まえがき

| 古謡の世界

移民口説 / 「安里屋ユンタ」の変遷 / 「かっぽれ」の周辺 / 竹富のプライドと「新安里屋ユンタ」 / 山梨の「えぐえぐ節」 / 海を渡った「五木の子守唄」 / 「炭坑節」をめぐって / 盆歌に残る間引きの記憶 / 「三九郎の歌」 / 「浜子歌」 / お前さんとならば / 「月ぬ可愛しゃ」 / 性と死の盆歌 / 逗子の「七草なづな」 / 古謡と童謡のはざま / 「北海盆唄」と卑猥歌

| 「世界」との出会い

海を渡ったマルフクレコード / 中国民謡「太湖船」と軍楽隊 / 「大きな古時計」 / 宮城道雄の朝鮮体験 / 堀内敬三 / 日本版「虹のかなたに」 / ドヴォルザークと賢治

| 明治から昭和へ

鳥取春陽 / 女工たちの歌 / 中山晋平の土着性 / ハーモニカの隆盛 / 田辺尚雄と『平安朝音楽レコード』 / 服部良一を育てた大阪 / 小唄勝太郎 / 浅草オペラ / 武井守成 / 読経のSPレコード

| 戦争と音楽

「隣組」 / 長谷川一郎 / 「象徴」になった平成天皇の歌 / 好戦歌にも発展した「梅が枝節」 / 岡本一平の「翼賛親子」 / 満洲国国歌と戦時歌謡 / 音楽に罪はないのか──「君が代」と「海道東征」 / 「支那の花嫁」 / 灰田勝彦の歌 / 永田絃次郎の玄海の歌 / 「李さん王さん」 / 「爆弾位は手で受けよ」 / 特攻隊が作った替え歌 / 「めんこい仔馬」 / 幻の花蓮港音頭 / 村の常会とSPレコード / 音楽が利用されるとき / 桃太郎とラジオ体操 / 「南から南から」 / 上野駅と東北 / 北原白秋のナチス礼賛 / 時雨音羽の「チンライ節」

| つれづれなるエッセイ

人は太古の昔から集い、歌い踊ってきた / 「愛してる」と歌うこと / 「聖者の行進」 / 『この世界の片隅に』 / あきれたぼういず / 『椿の海の記』 / 忘れられた歌姫 / 二人の女性作曲家 / 明治のオルガニスト / 生者と死者 / 著作権の野蛮

| 解説(大石 始)