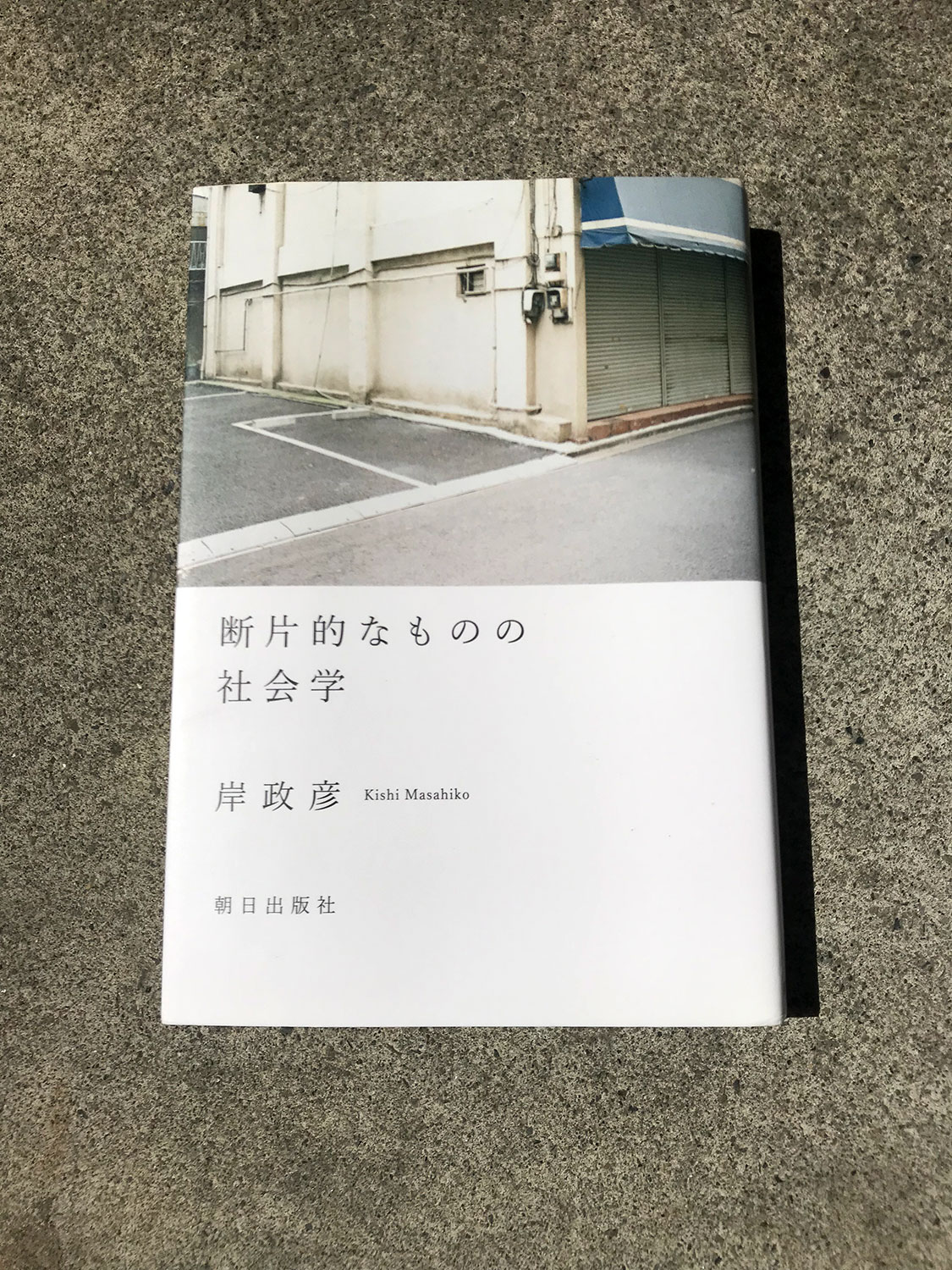

文・撮影 | 後藤祐史

朝日出版社, 2015

私たちは孤独である。脳の中では私たちは特に孤独だ。どんなに愛し合っている恋人でも、どんなに仲の良い友人でも、脳の中までは遊びに来てくれない。

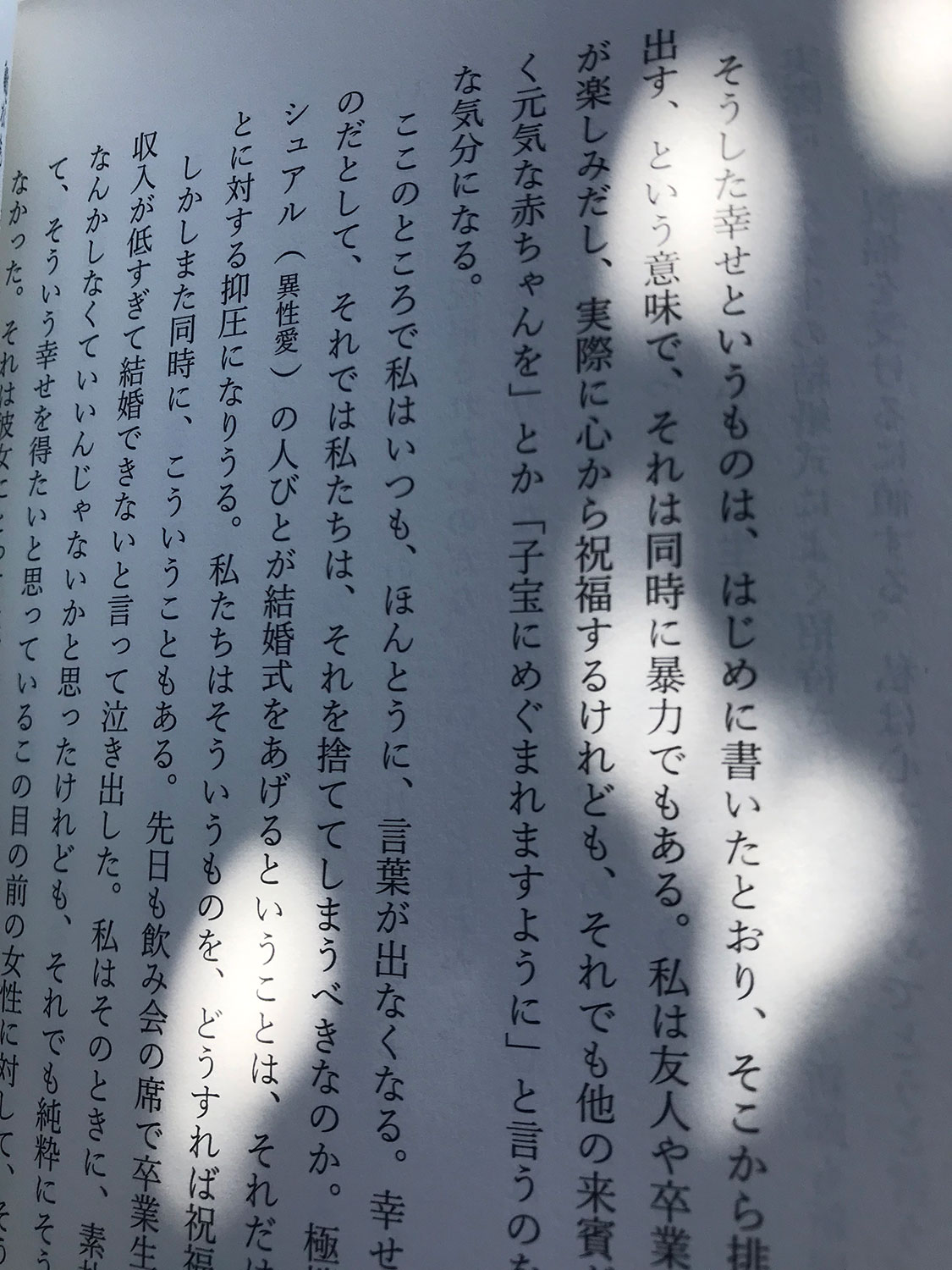

――P134 5項

人々にとって最も身近なことのひとつに、日常生活があります。日常生活の中では様々なことが可能です。その中で一番簡単で誰でもできる行為のひとつが、何かを考える、何か話す(ひとりごとでも会話でもいいです)。1秒でできます。私はそのことに非常に魅力を感じます。誰でもできて、最も広い可能性がある行為だからです。真実も、もちろん虚構も含め、言葉を扱うということは、その人自身と、語りを受けた人のどちらにも経験として体内で堆積していきます。私たちは生涯、人生の大部分を言葉と共に過ごします。

『断片的なものの社会学』は、著者の岸 政彦氏と、彼が出会った様々な人々の語りで構成された、生活史・エッセイとして展開されます。

私は知らない誰かの話を聞いて、他人事だ、自分に関係のない話だ、ということをあまり考えたことがなく、どこにでもどんなに小さいことでも勝手に普遍性を感じ取ろうとする性格です。ここで言う普遍性は、一般性とは異なります。人はドキュメンタリーにしろフィクションにしろ、自分の人生で出会ったことのある経験と言葉、自分に累積している言語と物語に共感を感じる動物です。共感・感動は人と人の繋がりを感じさせてくれる記号です。人は孤独であるからこそ、記号(繋がり)に異常な執着を見せます。共感を感じたときに人は、これは自分のことだ、と感じます。自分の言葉以外で語るということはとても難しく、仮にそれが出来る器用な人がいたとしても、それは本質的なことであると私は考えません。それはあくまで共感を覚えた人が感じる一般性であり、物事の普遍性とは全く異なるものだからです。

私が思う普遍性は共感でも、自分と似た物語でもなく、誰もが持っているその人固有の物語です。とてつもなく小さな出来事、誰もが持ち得る個人的な生活史と感情こそ、最もリアルなことだと感じます。誤解を恐れず言うならば、私にとって、リアルである、ということはなんてことない、と同義かもしれません。しかし、それと同時にここにおいて描かれる“なんてことなさ”ということは、限りなく純度の高い、それぞれの社会の蓄積と世界線のあり方の提示であるとも言えるのではないでしょうか。

私たちが生きている世界は、実はなんてことない。しかしなんてことなくたって、生活の中には辛いことや悲しいこと、嬉しいことも、様々あります。本書に登場する人々の極々個人的な話それ自体には、私は共感も感動も覚えません。そこに確かにいた、けれど、誰も知らない、という、ただそれだけです。それ以上でも以下でもない世界の一端をただただ目にするのみなのです。その色々、それぞれにおけるそれぞれの生活史から、慎ましく世界の一端を理解し、少しだけ掴もうとする本書の試みに私は強く惹かれています。

私たちは自己の観点で物事を判断し、思考します。私が私である意味は、私が何かを考え、自ら何かをしている、ことです。そして私の存在を知覚している他者が必ずいます。他者の存在と視点のみでは私は成立せず、自己と他者、それぞれの存在を語るにはお互いの観測者が必要になります。

先述に矛盾するような言い方をすると、私は自分にとっての私であると同時に、私を知らない人にとっては何も知らない、何者でもない、つまり私ですらありません。しかし、それは私が知らない他者にも同じことが言えます。どこで何をしているかわからないもの、誰も知らないもの、たしかにあったはずなのに証明できないもの。全ての実存は知覚と存在の範疇を行ったり来たりしながら、世界線における不確実性の中で各々存在しています。

私はひとりで生きてきたわけでも、これからひとりで生きていかなければいけない、と決まっているわけではありません。同じように、“私”を生きている存在が無数にいます。紛れもなく私はその中のひとつでしかなく、他の“私”たちも同じなのです。人は何かであろうがなかろうが、すごかろうがすごくなかろうが、皆、存在としては変わらないのです。

世界はこうしただだっ広い普遍性で出来ているものなんだ、ということを本書は提示してくれます。私にとってなんてことなく、誰かにとっては起きてることさえ知られていないこと。個人的な生活史、それは間違いなくドラマであり、そのドラマには私が感じる普遍性がこの本には狂おしくあふれています。

何も特別な価値のない自分というものと、ずっと付き合っていかなければならないのである。(中略)ただ、私たちの人生がくだらないからこそ、できることがある。

――P194 11項

私は人と他愛もない会話をするのが好きではありません。というよりもむしろ、人と調子を合わせたり、なんでもない会話をするということが、本当にどうするべきなのかわかりません。よく何を考えているかわからないと言われたり、私の言動で自分が思っていることと全く違う捉えられかたをすることがあります。これは全て自分のせいなのですが、それでも自分以外の世界を恨みたくなります。そんな自分を本書は現在も私を救い続けてくれています。たとえ自己肯定感が地に着くんじゃないかというくらいに落ち込んでいても、自分の小さな癖が周りと乖離していても、

この本に出てくる様々な世界の断片とその中で生きているという紛れもない事実。私が勝手に親近感を感じている、それぞれの“私”たち。その全てが何も言葉をかけることなく、ただそこにある、というかたちで自分の存在を肯定してくれているように思うからです。

ALX THE EMPIREっていうバンドをやろうとしている

ALX THE EMPIREっていうバンドをやろうとしている

LTD Ink

https://www.instagram.com/inkjet.department.cp/

https://twitter.com/LTDInk1