大文字のヒップホップと自分との距離

本稿では、ビートメイキングを担うAIWABEATZが、2021年のインタビューからスイッチするかたちでラッパーのYVKI TVMVNXにデュオ内取材。これによって、6LVCK H3RXNが個人と個人の集いであるがゆえの音楽であることを詳らかにします。

取材 | AIWABEATZ | 2025年10月

序文 | 久保田千史

――よろしくお願いします。まずは我々の関係性の説明からがいいのかな。バンド方面の若い子たちから、玉野さんのことはもちろんZENOCIDEやUCGMで知ってるし、アイワさんのDJも聴いたことあるんですが、お2人の関係は?って聞かれることがあって。先日のK/A/T/O MASSACREでのリリパのときもNEGATIVE SUNのメンバーから尋ねられたしね。

「関係は岩さん(AIWABEATZ)のインタビューに詳しいけど、6LVCK H3RXN以前にもラップ・グループをGEGFっていう名前でやっていたんだよね。2010~2013年くらいかな?若かったから体感時間が長かったけど、今思うとけっこう短期間だね」

――そうだね、振り返るとけっこう短い。我々と、当時はChaosmongersやM.G.T.で活動していた元YKZのタツゾーさん(TZ, 小川達三)、それからペインターのMA。3MC、1DJでやっていたんだよね。ただ、ZENOCIDEやUCGMのユウキ、または歌人 / 詩人としてのユウキを知っている方は多いと思うんだけど、ラッパーとしての活動を知らない人も多いと思う。ユウキ自身はやめたっていう感覚はなかったのかもしれないけど、GEGFやScissorSonzでの活動が一段落したあと、次に曲を作ったのがSKMとのEP(SKM & LOWTIDE BOYS『Blanket EP』)のときだから2021年だよね。あのときはどういう経緯で再開したんだっけ?

「あまり覚えていないけど、やっぱりトラップとかエモラップとかのダウナーでノイジーなラップが勃興してきたタイミングで、これなら自分でもコミットできると思ったのかもしれないという気がする……」

――『Blanket EP』収録の「Tzlami」はまさにそういうイメージで作った曲だよね。この曲は6LVCK H3RXNのライヴでもやってる。

「『Blanket EP』の前にOH!KISS、EASTERN.Pと3人でLOWTIDE BOYSっていうグループで何曲か出したんだけど、そのときはdotphobのビートで、それこそけっこうダウナーでエクスペリメンタル的なアプローチだったんだよね。それが『Blanket EP』に繋がっていく感じかな」

――EPの収録曲は、SKMの2023年リリースのフル・アルバム『Space Killer Mark』に収録される流れに。

「EPを作るっていう話の前に、“Over Tha Day Remix feat. Yvk1 Tamano”を作ったんだよね。あれもなんでやったのかはあまり記憶にない」

――「Over The Day」のリミックスをやる流れは、酒の席での会話からだったと思うよ。SKMの2人もユウキくんのラップ聴きたいって言っていたし、ユウキもまあ多少酔った勢いもあったかもしれないけど、全然やるよ!って感じだった(笑)。

「そうだったっけ(笑)」

――そうそう、新宿で飲んでるときだったと思うな。

「じゃあ今日の6LVCK H3RXNがあるのもSKMのおかげっていうことになるね」

――そうとも言える(笑)。再開のタイミングから名義も今と近いYvk1 Tamanoに変えてたよね。

「『Blanket EP』くらいで今のポエトリーっぽいというか、平熱的であまり脚韻に拘らないフロウが完成した気がする」

――以前の名義でラップしていたときとはまた違って。

「でも今聴き返してもあのバースはけっこういいね。リリックの内容的にも6LVCK H3RXNでやっていることにかなりリーチしてる」

――平熱的であまり脚韻に拘らないフロウ

というのもそうなんだけど、GEGFやScissorSonzのときよりも明らかに言葉のチョイスが変わったと感じた。言語感覚が。

「それはまあ完全に現代詩 / 短歌とかモダニズム以降の詩の影響がすごくあるね。あと、自分はラップってやっぱり本物のラッパーというか、そういう覚悟がある人がやるものだと思うので。自分はいろいろ手を汚しているし、ラッパーですって言えないから、いわゆるヒップホップのタームとか符丁は意図的に排除しているっていうのがある」

――となるとGEGFやScissorSonzの活動に区切りを付けたのはその“覚悟”の部分が大きかったのかな?もちろんほかにも要因があるとは思うんだけど。

「いやそれは、単純になんかおもしろくなくなっちゃったんだと思うんだけど……でも大文字のヒップホップと自分との距離みたいなのはずっと思うところはあるかも。ただ、現行のラップ・ミュージック自体が良い意味でそういう“本物”以外も許容するムードに変わってきたっていうのがあるよね。そのへんはそれこそ岩さんのインタビューでも少し触れているけど、岩さんの『LIKE NO OTHER 2』とかはそういう意識あったでしょ?」

――たしかに。自分もトラップやUKのベース・ミュージックとかを自由に取り入れてやっていいんだ、凝り固まったブーンバップ的な日本語ラップから離れていいんだっていう考えかたには当時助けられた気がする。あと、ユウキがあのときなんでラップから離れることになったかよりも、あたりまえだけどなぜ今また新しく始めることになったのかに興味があって。再開というよりは、新たに始める、のほうがしっくりくると思うんだけど。

「それはやっぱり口語の言語表現というのが自分の中で常にアポリアとして存在しているからだと思う。ZENOCIDEだと、やっぱり良くも悪くも歌詞を書いてもわざとぼかしているのもあって、音響のレベルだと伝わらないし。歌詞ありきの歌唱っていう表現方法っていうものに対して心残りがあったというのがラップへの復帰理由としては最終的な回答になると思う」

――そこが改めて知りたかったところで。となると、現代詩や短歌での活動からのフィードバックや、ZENOCIDEではできない歌唱法へのトライっていう部分がキーだよね。

「実はZENOCIDEのアルバムでも、けっこうはっきり日本語の歌詞が聞き取れる曲とか、叫ばないで歌っぽい歌唱の曲もあったんだけど、結局歌いかたを変えたり、曲ごと落としたりでリリースには到らなかったんだよね。そのへんの心残りが6LVCK H3RXNの結成に直接か関わってきているところでもあるんだけど」

――4人組のバンドである以上、今ユウキがやりたいこととZENOCIDEでやりたいこととは直結しない部分も当然出てくるよね。とはいえZENOCIDEは常に音楽性を変化させているかなり柔軟なバンドであるのは間違いないと思うけど。

「6LVCK H3RXNは2人組なのがいいよね。持論だけど、全員が自分の好き勝手できるのって2人組までだと思うんだよね。3人以上になると誰かしらが我慢しちゃう。我慢というか譲り合いが発生する」

――それはそうかもしれない。自分もGEGFのときは今と違って、曲作りに自分のアイディアを落とし込めていなかったと思う。ところで、ユウキは昔からいろいろやっているけど、今現在ZENOCIDEやUCGM、短歌、ラップといったそれぞれの活動から整合性が感じられて。以前は、名義もやっていることもバラバラだったと思うんだけど。おそらくこのへんは、名義の統一化とも関係しているよね。

「名義はそうね。今も表記揺れとかはあるけど。昔いろいろな名義で活動していたのかは、やっぱりある種の分裂が自分の中に存在していたからで、今はその統合が成されていると言っていいかもしれない。あと諦念。年齢的にも玉野勇希は玉野勇希くらいのことしかできないしっていう諦めがある(笑)」

――我々は世代的に∈Y∋さんの影響をモロに受けたきたわけだけど、あの山塚アイだって近年は∈Y∋って言う名義で統一しているしね。∈Y∋さんも年齢的なものや時代性などいろいろ関係しているとは思うけど。

「∈Y∋さんも面倒になったんだろうね(笑)。逆に岩さんは今まで様々なラッパー / シンガーと客演で仕事をしてきていて、実際コラボのかたちでまとまった作品を作ったこともあると思うけど、グループとして名付けて活動しようっていうアイディアはなかったの?」

――実はGEGFの活動が一段落した時点で、今後はどのグループやクルー、ユニットにも属さないつもりでやってきたんだよね。あえてレペゼンするものがあるとしたら自分の家族だけ、っていう感覚で。だから6LVCK H3RXNは少し例外的。でもユウキが言うように最少人数の2人っていう部分は大きいかな。名前としては6LVCK H3RXNでやっているけど、あくまでYVK1 TVMVNX + AIWABEATZって意識でやっているよ。AIWASTONEに関してもそうかな。

「まあそうだよね。このチームは独立した個人 x 2っていう感じで。だからお互いのソロ活動が大前提になっているっていうのは自分も理解しているというか」

――ソロ活動といえば、ユウキが現代詩や短歌に興味を持ったのはいつくらいになるのかな。

「2019年とかかな。真面目にやり始めたのは2020年から」

――きっかけは?

「それ以前は人文哲学とか精神分析関係とかの本を乱読していた時期があって、その流れで批評っぽい感じから接近していったと思う。当時傾倒していたハイデガーがヘルダーリンっていう詩人を称揚していたっていうのもあって。あとアルトーとか。松本卓也の『創造と狂気の歴史』(2019, 講談社)っていう本でプラトンからハイデガー、ヘルダーリン、アルトーとかまでを系譜的に論じていて、それはすごく影響を受けた」

――そういう経緯だったんだね。ユウキの哲学への傾倒も自分としてはとても興味があって。これも何かきっかけとかあるの? そもそも読書量が昔と全然違うと思うんだけど。書物への関心というか。

「ハイデガーの後期は言語学的にいかにドイツ語という言語が哲学的優位かとかを論じていたり、あるいはヘルダーリンとかの詩作とかにも触れていたりして。そういうのを調べるうちに西田幾多郎とかハイデガー影響下の日本の戦前の哲学者とかに辿り着いて、西田は短歌も読んだりしてるからそういう流れがあったと思う。なんだろうね(笑)。本を読むのは昔から好きだったとは思うけど。10代の引きこもりだったときも図書館だけは行っていたし。東 浩紀が何かの本で“哲学は必要な人のところにだけ訪れる”みたいなこをと言っていたのでそういうことかもしれないし(笑)。でも、タイちゃん(那倉太一)とかはもともと精神分析とか哲学に詳しかったから、最初の頃いろいろ教えてもらったかな」

――自分が何かに興味を持ったときに、すでにそれに関して詳しい人が近くにいるのは大きいよね。もちろん、ユウキにとって“必要”だったからこそ今に至るわけだと思うんだけど。人文哲学や精神分析関連と、短歌や現代詩が、自分の中でうまく結び付いていなかったんだけど、説明を聞いてなんとなくイメージできた。

「でも岩さんももともとゴリゴリ文系だよね。卒論は安部公房だっけ?」

――そうそう、安部公房の『箱男』(1973)だね。でも学生時代で興味が止まってしまったな。短歌や詩も恥ずかしながら、寺山修司や彼の紹介するものくらいしか触れたことがなくて。ただ、ちょっと話が逸れるけどラップへの関心からライミングや脚韻への興味はここ1、2年でかなり増していて。日本語ラップのシーンでかたち作られてきた押韻と、そもそも英語のラップや英語詩におけるライミング / 脚韻に差が生まれてきているので、その違いはかなり気にしている。厳密に言うと、違いを埋めるにはどうしたらいいかという部分だね。

「自分はあまり関心もってチェックしているわけではないけど、やっぱりトラップ以降でラップの韻律というか、脚韻のアプローチもかなりムードが変わってきている感じがあるよね。より本来的な意味で“口語”的になっているというか。そもそも歌詞を書かないでフリースタイル・レックとかになってるから、紙とボールペンの時代からしたらそりゃ変わるでしょっていう話なんだけど」

――USだとLil Wayneとかがそのスタイルの象徴として扱われているよね。ただ、脚韻に関しては揺り戻しもあって、今の若い子たちのほうが感覚的に英語でのライミングのルールを理解している気がする。そこは完全にWatsonの存在が大きいと思うけど。あとこれはルールじゃなくて、本来的に脚韻が持っている効果の部分だと思うけど、フリとオチのセットであることを意識している人も増えているように思う。“口語”的になったのがKOHH以降で、本来の英語詩や英語のラップ的な脚韻への意識が高まったのがWatson以降っていうのが自分のざっくりした認識かな。

「自分はあまりそのへん明るくないから、雰囲気みたいなレベルでしか影響を受けていなくて。というか現行のラップ・ミュージック自体拾い聴きみたいな感じだからアレだけど。本作で言ってもパンチイン・ラップっていう技法自体知らなかったから、岩さんに教えてもらって初めて知ったしね。あれはけっこうアルバムの制作に革命をもたらしたよね」

――これまではライヴでの再現性っていうものを、無意識にでも念頭に置いてリリックを書いていたと思うんだよね。息継ぎとかの問題で、またはより良いテイクを選ぶ関係でパンチインで録音することはこれまでもあったとは思うんだけど。

「昔のラッパーは16小節のラップの15小節目でミスったら最初から録り直していたっていうからね」

――そういう価値観がむしろ普通だったんだよね。それでライミングに関してはちょっと矛盾するところではあるんだけど、6LVCK H3RXNというかユウキのラップにおいては本来的な脚韻のルールは必要ないかなと思った。それよりも最先端のパンチイン・ラップを聴いて、それを取り入れたりするほうが重要な気がして。それと、ユウキが歌人 / 詩人として培ってきた言語感覚を優先したくて。言語感覚と、あとスピード感だね。

「それゆえこのフリースタイル・レック全盛の時代にめちゃくちゃちゃんと歌詞を書いているからね(笑)。ただし脚韻っていうのはあまり気にしていなくて、一行ごとの言語の斡旋とかのほうに意識がある。あとラップと“ラップ的にも聴こえる歌唱”の中間くらいのことがやりたいっていうのはけっこうずっと考えた」

――そこはやはりラップ / ヒップホップと同じかそれ以上に、様々な種類の音楽を我々が共有しているのが大きいだろうね。今の時代、ヒップホップしか聴かないっていう人のほうが逆に珍しいかもしれないけど(笑)。ところで、短歌とか俳句ってパンチイン感あったりする?例えば、五・七・五の真ん中の七を他の句から持ってきて交換するとか。あと、声に出すのを前提としない字余り感を許容するとか。

「もちろん人にもよるけど、パンチイン短歌みたいなのはめちゃくちゃあるんじゃないかな。下句だけあって、それにあとから上句を足したり。自分は詩を書くときとかはコラージュ的に書いておいたフレーズをエディター上で切り貼りして作ったりはするけど、短歌や俳句の定型詩だとあまりないかも。作っても納得いかないことが多い」

――なるほど。定型詩だと単純に文字数も少ないし、コラージュ的なパンチインは世界観を出しにくいのかもしれないね。

「逆に6LVCK H3RXNでラップをやり始めてから定型詩以外の行分け詩や散文詩への理解が深まったというか、新たなパースペクティヴを獲得した感じすらあるかも(笑)。これは最近書いた行分け詩だけど、もはや6LVCK H3RXNの歌詞となんら変わらないんだよね」

――これは6LVCK H3RXNまんまの感覚だ(笑)。実際に同じ言い回しも出てきてるね!

「ところで、Playboi Cartiが(現名義での)最初のミクステ(2017)でSeditionaries着ていたりとか、あのへんからヒップホップらしいヒップホップに対する潮目って明らかに変わった感じがあるよね」

――Cartiのセディショナリーズと、Kanye WestのMARILYN MANSONだとどっちが先かなあ。まあKanyeが先か。ユウキとタイちゃんによるVitoくんのインタビューでも話に出ていたと思うけど、確実にムードが変わったよね。よくラッパーのロックスター化みたいな話があるけど。ってかKanyeの『Yeezus』(2013)のほうが全然前だよね。Cartiのセッズはまたちょっと別のフェイズかな、ファッションとして。

「カニエがやっぱ早いよね。結局Cartiもその門下生という側面もあるだろうし。『Yeezus』がなければレイジっていうジャンルも生まれてなかったかもしれないしね~。Cartiが着ているセッズのデストロイのシャツは鉤十字が描いてあるから、また別の側面のやばさはあるけどね……」

――あれ、でも消してるんだっけ?鉤十字のとこは。

「丸見えではないけどね!でも以前のゲームチェンジャーっていうと個人的にはA$AP RockyとClams Casinoが組んだときだと思う。あれで一気にアブストラクト的なアプローチがまたありになったというのがあって」

――クラウドラップだ!

「COMPANY FLOWとかINDOPEPSYCHICSとか好きだったから、一気に生きやすい空気になった(笑)」

――クラウドラップが出てきたときには点と点が繋がっていなかったけど、俯瞰してみるとanticon.もプレ・クラウドラップとして捉えられて、また重要性や異端性が浮き出てくるという。

「ほんとそう。ゼロ年代はそのへんまじで虐げられてたからね」

――赤石くん(IRONSTONE)とも最近インドープ、ヤバイ!っていう話になったけど、失礼を承知で言うと、インドープ的な複雑さがナシだった時期が我々の中にも確実にあったよね。

「正直そう。これは一旦今じゃないなっていう時期はあって。RAMM:ΣLL:ZΣΣとのやつ(『This Is What You Made Me』2003)とかめっちゃ聴いてたんだけど。でも今完全に現場でいけるでしょ?」

――そうそう、それでこないだインドープのアルバムを聴き返してみたら完全に“今”だった。めちゃくしゃヤバい。それで一応自分も、あの時代のIDMの音響的な複雑さを今の感覚でやろうとして『100BPM ONKYO HYPHY EP』っていう作品を昨年末に出したんだけど、フーヤくん(M28)はインドープ好きだったのを思い出したって反応してくれてたなあ。6LVCK H3RXNでもオートチューン以外のヴォーカル・エフェクトの部分で援用できた気がする。

「やっぱ先を行きすぎてるんだよね。あと岩さんのイルビエント復興運動も個人的にはけっこう食らったかも。あのへんも今Hyperdub的な文脈で再評価できるっていうのもすごく納得があったし」

――そこはSensational先輩が現役でヤバいからね(笑)。ASPARAくん、obocoくんのイルビエント感も3人それぞれズレていておもしろかった。EBBTIDE RECORDS(大阪・西心斎橋)のミチオさんとnaminohana records(大阪・谷町)のインベさんから触発されたものもかなり大きくて、お2人にも感謝しています。そしてイルビエントといったら、そもそも我々が前提として共有している大きなもののひとつだよね。ASPARAくんとobocoくんとのイルビエント再考にユウキが反応してくれたのも、よく考えたら当然の話で。我々はお手製のWordSoundブート・キャップを被っていたくらいだから(笑)。CORNER PRINTINGより前の話だね(笑)。

「たしかにマーク・フィッシャーとかを引用して反応した気がする。ブートのキャップを被っていた結果、Koyxen(Kohei Matsunaga)から本物のWordSoundキャップを贈呈されたっていう熱い話もあるしね(笑)」

――そうそう、懐かしいね(笑)!

「SpaceGhostPurrpも大きいんだよね。4ADとサウスを接続してゴスノイズヒップホップを産んだ大罪人として」

――SpaceGhostPurrpの1st(『Mysterious Phonk: The Chronicles Of SPVCXXGHXZTPVRRP』2012)のリリースが、GEGFをやっていた頃とおそらくギリギリ重なるか重ならないかくらいだよね。もちろんお互い当時聴いていたはずだけど。

「6LVCK H3RXNのアルバムは最新のムーヴメントに目くばせしているようで、実は僕たちにとってはアーカイヴの中から引っ張り出してきたような手法がけっこうあるよね」

――そうだね、イルビエントやフォンクのような我々のアーカイヴから引っ張り出してきたものと、パンチイン・ラップのような最先端のもの、それにユウキの短詩作家としての活動以降の言語感覚が組み合わさってできているよね。そう考えると、間違いなく今このタイミングだからこそできた作品なんじゃないかと思うな。

■ UNCIVILIZED GIRLS MEMORY + hades mage presents

■ UNCIVILIZED GIRLS MEMORY + hades mage presents

KRiNiQUE+

2025年10月25日(土)

東京 新大久保 EARTHDOM

開場 18:00 / 開演 18:30

前売 2,000円 / 当日 2,000円(税込 / 別途ドリンク代600円)

[Live]

黒電話666 [PROTOTYPE038] / hades mage / Karnage / SELFLESS SERVICE / UNCIVILIZED GIRLS MEMORY

[DJ]

AIWABEATZ / soguragura

■ 2025年4月16日(水)発売

■ 2025年4月16日(水)発売

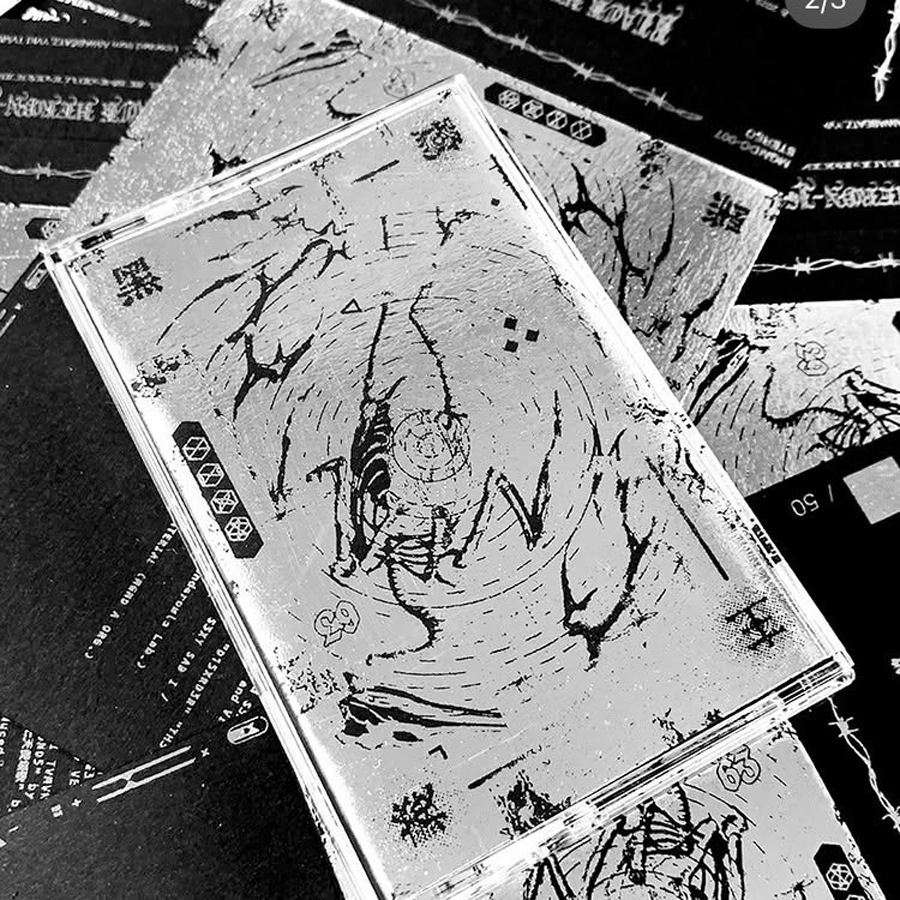

6LVCK H3RXN

『666LVCK TVP3』

MGMDC-007

Cassette Tape | Limitation 50 (Numbering) | 銀箔仕様

https://aiwabeatz.bandcamp.com/album/666lvck-tvp3

あらゆる生者に於いて翼とは常に一対である。

左にAIWABEATZ、右にYVKI TVMVNX、

6LVCK H3RXNが“666LVCK TVP3”と名付けたアルバムをリリースする。

販売元は工業音楽専門製造機関、MGMD A ORG.

この芸術の価値を、恐らくはたった一人が、或いは666人が、或いはXXXXXXX人が理解するだろう。

爆心地は幡ヶ谷FORESTLIMIT、無尽数の人間と獣が集まる魔窟。

ここから黑鷺の儀式は始まる。

6LVCK H3RXNとは少なくとも音楽ユニットなんかではない。

漆黒の翼の黒鷺主義。

この思想のうえでは勧善と懲悪、

WHITE HOUSEとMOBB DEEP、

DECONSTRUCTED-CLUBとRAGE、

これらを隔てることは不可能となる。

ただ断絶された時間の並列/連続

必要なのは電気信号が神経を刺激することだけだ

SHURE58がハウリング寸前の悲鳴をあげる

エフェクターペダルのノブを17時に合せる

スピーカーがウルトラLOWのベースを吐瀉する

光まみれの呪詛と聖句

黒いカセットテープ=聖・拷問装置を享楽せよ

[Side A]

01. D15XRD3R

02. TH3 3ND

03. NX FR13ND3 feat. S3XY SAD I

04. KVSXGV

05. VVH1T3 XVT feat. Vito Foccacio

06. SVD M3, SVD VNG3L

07. 第七天使頌歌 feat. Vito Foccacio

[Side B]

01. D15XRD3R (Drumless Ver.)

02. TH3 3ND (X-Ray Ver.)

03. NX FR13ND5 (Inst Ver.)

04. KV5XGV (Inst Ver.)

05. VVH1T3 XVT (Drumless Ver.)

06. 5VD M3, 5VD VNG3L (X-Ray Ver.)

07. TH3 3ND (Naked Ver.)