文・撮影 | 久保田千史

※ 90%フィクションです。

決して褒められた趣味ではないのだが、壁ひとつ隔てた隣人、久住千尋が給与の大半を注ぎ込んでいるのは、デザイナーズAIのコレクションだ。ヒト思考形態AIの分野におけるデザインは、インフォモーフ・ベースでの構築が業界の主流となって以降はコーディングの技術に加えて、ある種の芸術的な感覚が不可欠になっている。発生までのプロセスに費やす労力をある程度スキップできる環境が整備されているが故に、むしろ芸術に相当する要素の比重がより大きくなっているのかもしれない。久住曰く、そこに可能性を感じるのだそうだ。実際、AIデザイナー人口は5年前と比較しても間違いなく増加傾向にあり、サイバーパンクを地で行く状況だ。しかし、人間の欲望は限度を知らない。実在の人間から剥がしたインフォモーフは欲望の対象となり易く、思いつくかぎりの猟奇的なカスタマイズが施された。あらゆる拷問、性的倒錯、心理実験の類は、ストレージ内でほぼ試されたと言って差し支えないだろう。ヒューマン・ライツ団体が主張するインフォの人権は、黎明期こそハードラインであったものの、ボディの技術革新に伴って一般的な概念となりつつある。AIのディガーが眉を顰められるのはそのためだ。一昨年、臓器切断の身体イメージがデフォルトでループに設定されたAIを小児型ボディに実装した男が摘発され、人権を争点に現在も裁判が続いている。回復が見込まれない指定難病を持つ子の親が、苦悩の末にインフォを作成したのだが、男は業務を通じて不正にコピーしたそのデータをカスタムしたのだ。裁判が横領事件というよりも障害事件として進行しつつある点に、世相が顕在化しているのは間違いないだろう。事件以降、おしなべてディガーへの風当たりはかつてなく厳しいものになっているのだが、久住は犯人に対して独特の嫌悪感こそ示せど、世間の目については意に介していないようだ。一般家庭向けのヒト思考形態AI市場でトップシェアを走るのは、対話インターフェイスを搭載した非ヒト型ボディのスタンドアロン・モデルだ。インフォ由来のAIはネットワーク環境下の情報過負荷で崩壊する個体が多いため、市販品は念を入れてクラウドベースではなく、身体イメージを消去した上で接続機能をオミットしたハードウェアにインストールされるケースが現時点ではほとんどなのだが、住環境と相まって小型モデルの人気が特に高い。久住に言わせれば、それこそ合意なき切断オペレーションにほかならない。

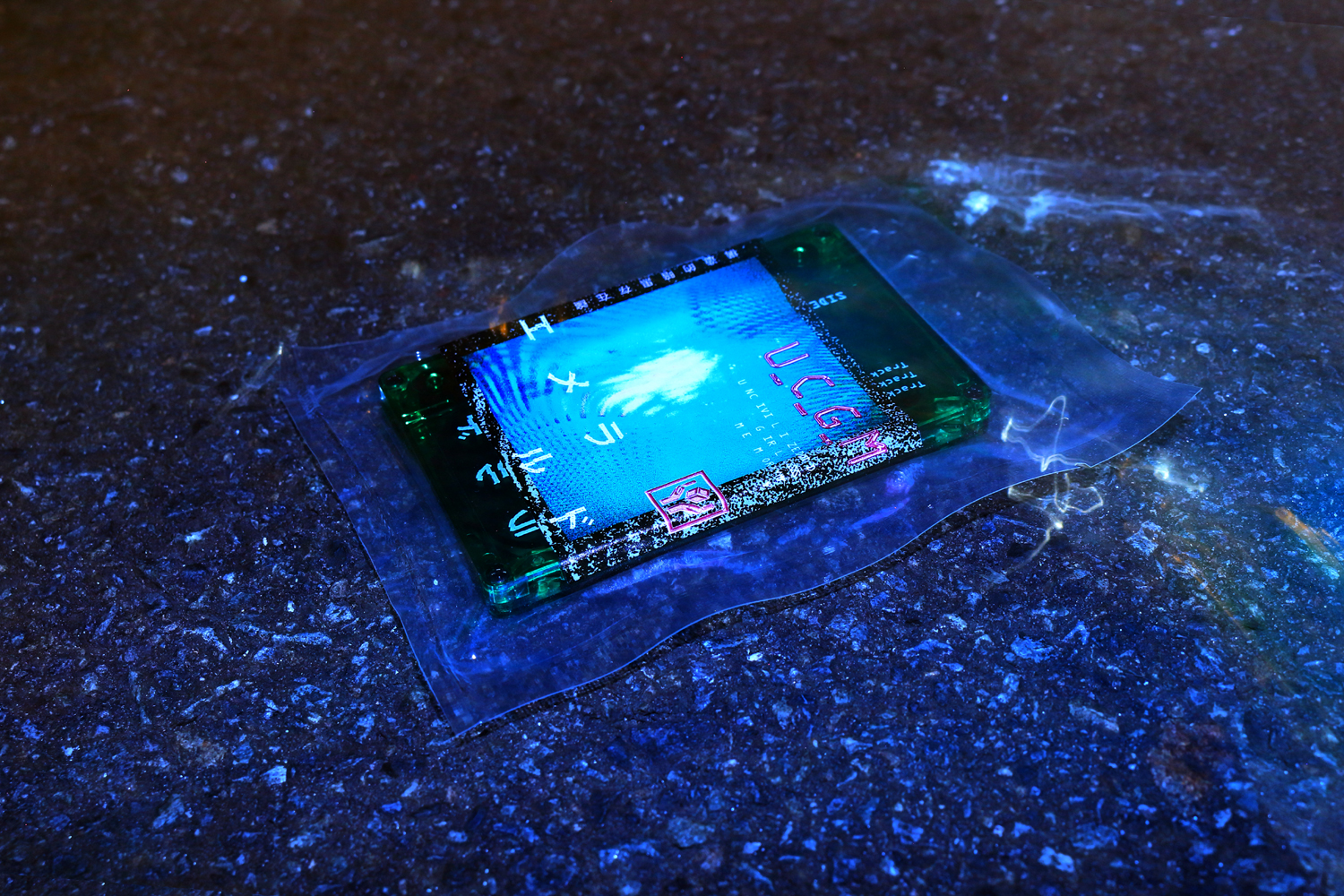

「玉城の新作に会わせてあげる」。珍しく久住から誘いのDMがあり、隣室に赴いた。こちらとしてはAIに“会う”という表現に未だ違和感があり、気味の悪さすら覚えるのだが、短い文面から零れる久住の高揚には抗えない。“玉城”というのは、久住の最近の推しである玉城瑞希と名乗る気鋭デザイナーのことだろう。玉城の作風は、高度なコーディング技術を用いて現時点におけるインフォの限界に挑むようなビルドで、ともすればビザールの極北として扱われがちなのだが、意図的に哲学的なメタファーが立ち上がるよう仕向けた設計思想や、なぜかノスタルジックなメランコリーを感じさせるインターフェイスが魅力なのだと折々で聞かされてはいたが、“対面”するのは初めてだ。頻繁に出入りする久住宅のセキュリティ・ナンバーはとうに暗記してはいたが、無断で立ち入るまでの間柄ではない。最近では珍しいカメラ非搭載のインターフォンを押して暫し待つと、無駄に増設しているロックとドアチェーンをガチャガチャと騒々しく外して久住が現れた。瞬間的に嬉しそうな笑顔を見せたが、ほぼ同時にペタペタと部屋の奥へ進んでいる。スリッパは履かない派だ。在宅中の久住は眼鏡を着用しているのだが、いつ見てもダサいと思う。少なくとも、雑に養生テープで留めた右目のレンズは修理すべきだ。部屋へ上がると、久住はスカートの裾を膝の裏に挟む格好でしゃがみ込み、軽く前髪を押さえながらラックに几帳面に並べられたテープカートリッジから当該作品を取り出そうとしているところだった。ハイウエストのミドル丈スカートはベンタブラックのファブリックであつらわれていて(交通事故の多発で回収騒動になったブランドのものだと思う)、ラックの前に踝から先だけが取り残されているように見える。00年代だったか、足先のみの遺体ばかりがカナダの海岸に漂着するなんて事件があったっけ。などと連想している間に、久住は10数本のカートリッジをドライヴに挿入し終えていた。大容量データの長期保存は、DNAメモリをガラス粒子で硬化させるのがトレンドになっているのだが、久住によれば、そんなことができるのは一部の裕福なコレクターだけなのだという。久住のようなディガーの間では、テープストレージで保存して、カートリッジをバキュームパッキングするのがイケているそうだ。

玉城瑞希による対話型AIの最新作『エメラルド』は、どういう技術を使っているのか見当もつかないが、5人分のインフォを統合して、単一自我として機能させるスタイルで構築されているのだという。身体イメージの大半はデリートされ、残りはグリーンの透過多面体を模したCGにアサインされている。CGはフォトリアルではなく、ゲーム機のビット戦争が終結を迎えた2000年前後のものを思わせる。それがCGに由来するものなのか、AIの挙動に起因するものなのかは一見して判断はできなかったが、多面体はグリッチィなテクスチャを常時変化させているようだ。暫し見入っていると、久住に「話しかけてみなよ」と意地悪そうな口調で促された。そりゃそうだ。対話型AIのほとんどは、ユーザーの発話によって起動する。この作業は特別に苦手だ。そもそも生身の人間との会話すら不得手な上、AIへの発話に対して生ずる違和感の正体が、トランスヒューマンへの差別意識なのではないか?と自問してしまうのが嫌なのだ。意を決して調子はどう?的な内容を絞り出すと、キッチンでコーヒーを淹れていた久住が鼻で笑った。他意はなく、癖のようなものだとわかってはいるのだが、何度やられても不愉快だ。その軽い苛立ちを掻き消すように、デヴァイスに繋がれたB & Wのエントリー・モデルが嘶くが如き音を発し始めた。声?なのだろうか。少なくとも、人語の帯域を利用した発声ではない。ヒトと認識できる声での咆哮も加わるが、強いて言えば、それも含めてある種の音楽だ。1990年代後半からMaxやSuperColliderといったソフトウェア / 言語を用いて制作され始めたノイズ・ミュージックの質感がある。90年代初頭に膨大な量のハードウェアが用いられていたテーブル・ハーシュのPC版。レゲエ風の形容詞を当てはめればコンピュータライズドだが、その方法論はUPICを用いたクセナキスや湯浅譲二のコンポーズにまで遡ることができよう。マシンパワーの限界まで現実のトレース以上のアイディアをスタックできる魅力は、ハイアートの分野からフロアにまで波及した。実際、アーティスティックに作りこまれた『エメラルド』の音はハードリスニングにうってつけだろうが、ルーピーなパートはグルーヴと言ってよいであろう躍動感をも創り出している。始終抑鬱からの脱却を求めてもがくかのような音圧が占めるだけに、脈動(throbbing)と表現したほうが妥当かもしれない。しかし決して怨念を終始撒き散らすようなアングラ感を伴わないのが不思議だ。聴者それぞれに固有の情景が浮かぶであろうキーも散りばめられている。PCノイズの黎明期において、Merzbowはずばり『Scene』という名の作品を残しているが、その苦悶するヴァージョンという趣きもある。だが問題は、これが調子はどう?への回答なのか?ということだ。5人の総意なのか。5人であった1人の思考なのか。そのアウトプットがノイズである理由は、『アーティフィシャル・ヴェイパー・エンサイクロペディア』誌に語ったところによれば、作者である玉城自身にも定かではないのだそうだ。肺疾患を誘発する有毒物質・ベリリウムの化合物であるエメラルドは本来、無数の微細なクラックや不純物を含む鉱物だ。インフォのドナー開示は法律で固く禁じられているのだが、5人の人物像が気になって仕方がなくなってきた。暫し呆然としていると、横から顔を覗かせた久住が、こちらの顔をニヤニヤと眺めながら、小馬鹿にしたように「虎よ、虎よ!」と囁いた。心底ムカつく奴だ。