ルーベン・モリーナ「Chicano Soul DJ and Talk Session in Japan」直前対談

対談の直前に届いたというビデオをまず観てほしい。

進行・文 | COTTON DOPE(WDsounds | 以下 C) | DJ HOLIDAY(以下 H) | 2023年4月

M 「今日まさにさっき届いたビデオがあって、観てもらってから始めようと思います。ルーベン・モリーナさんがSOUTHERN SOUL SPINNERSっていうDJ クルーをやっていて、その記録映画を撮ってるんですよ。約6分弱のやつで、当日流すんですけど、今回のイベントに使ってくれって届いて、それがね、すごく良いんですよ。これを観ると、もう何をやるべきかっていうのはすごく明確になってきますね。彼らもこれをやるつもりで来ると思うんですけど、彼らが持っている、非常にアンダーグラウンドな思いをシェアするっていうことなんですよ」

S 「うん」

M 「単なるDJ大会じゃなくて、“今までずっとアンダーグラウンドにあったものをみんなで、わかっている人たちだけでシェアしよう”っていう考えかたで、さらにその仲間を増やしていこうっていう。だから今回もそういう哲学というか、スピリットみたいなものは、受け入れる俺たちも理解しないとまずいかな、と思っていて」

――H | 仙人掌がLA行ったのっていつだっけ?

S 「2022年の10月くらいですね」

――H | 何回目?

S 「LAに行ったのは初めて」

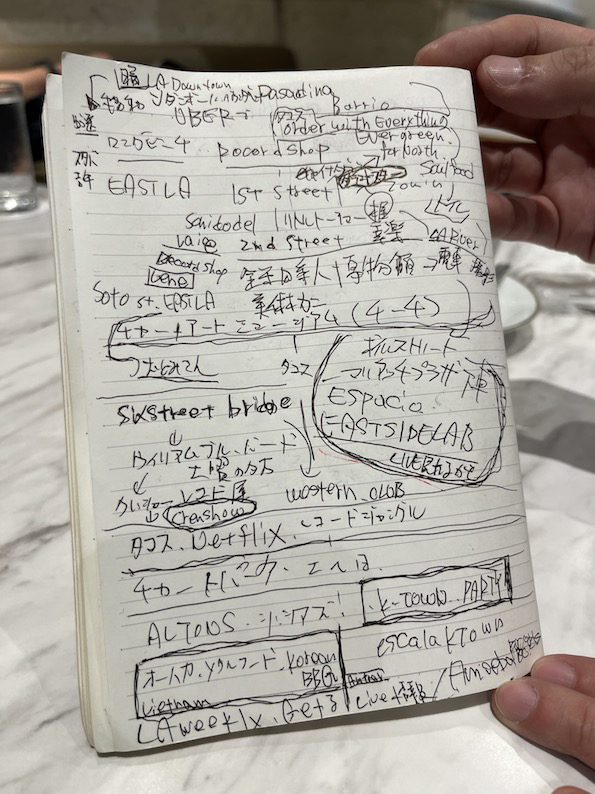

――H | LA に行ったのがなんとなく意外だと思って。行こうと思ったきっかけは?

S 「どういうきっかけだったかはわからなかったんですけど、行ったことのないところに行きたかったっていうのがあって。そこでちょうどOYGが現地の日本人のかたを紹介してくれて、“この期間だったら時間も空けられるから、いろいろケアするよ”っていうことを言って下さって、もうこのタイミングしかないと思って。それで行こうって決めて、すぐにTRASMUNDOに行って浜さん(浜崎伸二)に“ちょっとロスに行くことになって、宮田さんにいろいろご教授いただきたいんですけど”って話しました。そしたら、そのタイミングをセットしてくださって、もう本当に1時間くらいの間だったんですけども、めちゃめちゃいろんなことを教えてくださったのがこれ。何が書いてあるのか全然わからないけど、でもこれを基に本当に到着した翌日くらいからいろんなところを回らせてもらって、本当にちょっとした片鱗だけだと思うんですけど、いろいろ触れることができたと思います」

――H | どの辺に滞在してたの?

S 「僕がいたのはダウンタウンLAっていうところだったんですけど、都市部。それで宮田さんから教えていただいたイーストLAとかのエリアまで、もう歩いていって 」

M 「歩いて行ったんだ。やばいですね。歩いて30分くらい?」

S 「そうかもしれないですね。あの端っこの墓地まで行って戻ってくる、みたいな。でも自分の足で、やっぱり実際に感じたりとか大事かな、と思って」

M 「歩くと全然違うものが見えてくるんです。俺も一度、Ray Sandovalっていうアーティストのプロモーション・ビデオを撮影するために、やっぱり同じように端から全部、墓のあたりまで歩いて。そしたら普段見ているのとは全然違う風景が見えて。あと自転車でも。自転車借りて一周回ったな。それもすごく良かったですね。家と家の間にある、あまり普段は目立たなかったようなところに描いてあるものとか。匂ってくるんですよね」

S 「ローカルのショップとかもたくさんあるような、セサール・チャベス(César Chávez)という通りがあって、その先に宮田さんが住んでらっしゃったということを伺って歩いていたら、本当にアミーゴの人たちがすごくたくさん居て。壁画とかも、やっぱりそういうローライダーのカルチャーがかなり根付いている場所がたくさんあったりとか」

M 「“CULTURE IS POWER”」

S 「そうですね、“CULTURE IS POWER”」

M 「あれはEstevan Oriolが描いたり写真を撮ったりした有名なものです。僕は観たことがなかったんで、このあいだ行ったときに“どこにあるんだろう”と思ったらすぐ見つかって。ど真ん中じゃないですか。それで写真を撮って歩いていたら“Shin!”っていう声がして、振り返って見たら、EL HARU KUROIのDominique(Rodriguez)が横のハンバーガー屋でブリトー食ってた。それくらいローカルな場所で」

S 「何年くらい住まれていたんですか?」

M 「いや1年しか住んでないんですけど。でも頻繁に、1年に2回か3回は通ってた」

S 「LAで実際にそのチカーノ・カルチャーに触れて、レコードのディストリビューションとかを始める前にいろんなことがあったと思うんですけど、何年くらいから行かれてるんですか?」

M 「 一番最初に行ったのは1984年の3月なんです。もうビビリながら。21歳とかですね。やっぱり怖かったですけどね」

――H | 当時、日本から行っている人って他にいましたか?

M 「日本人でイーストLAを見に行っていたのはイラストレーターの河村要助さん。河村さんの一派がみんなでLAに行ってるんですよ。1975年にイーストLAで撮った写真があって。イーストLAを観て、その後ダウンタウンに行って、そこが“あまりにもアメリカじゃない”っていう文章を残していて。あと、85年くらいにLAに住んでいたときによく通っていたRECORD INNっていう伝説的なレコード屋さんがあって、そこのJohn Ovalleっていうすごいオーナーはパチューコの時代からずっと見てきた人で。お客さんもそういう人たちで、地元の演奏家たちをずっとプッシュしていた人なんですよ。LOS LOBOSもアルバム1枚を彼に捧げているくらいで、スミソニアンからも表彰されたんですよね。そういうすごい人がいて、店によく通ってたんですけど、その前から大阪のレコード屋さんが頻繁に買い付けに来ていたらしくて、“元気か?”って。大阪にSWEET COCOっていう、もう10数年前くらいになくなっちゃったんですけど、サルサ好きの人の間では伝説的なラテン系のレコード屋さんがあって。SWEET COCOが開店した80年代初頭に通っていたんじゃないですかね」

――H | 向こうでいろいろお店も行った?

S 「はい。宮田さんに教えていただいたレコード屋さんにも何軒か行きました」

M 「Sounds of Music行きました?」

S 「はい。あれも場所が移転していて」

* 仙人掌註 | Sonido del valleと勘違いしていました(汗)!以下自分はSonido Del Valleの話をしています……。

M 「そうですね。目の前のほうに移動していて」

S 「場所を探すのにめっちゃ苦労した(笑)。お店のオーナーのかたはちょうどサンディエゴかどっかに買い付けに行かれていて。宮田さんのお話をしたら、スタッフのかたも“元気してるか?”みたいな感じ。みんなが知っている、大きい犬がいるんですよね」

M 「Tierraとかはやっぱり買い付けして、必ずカタログをなくさないように、常にどこからか見つけてきて。ヒップホップとかもけっこうあるんです。おもしろいものあるんですよね」

* 註 | 宮田はSounds of Musicの話をしている。写真も同様。

――H | ちなみに何を買ったの?

S 「テープを3本くらい買いました。全然普通のソウルとか。本当に最近の現行のチカーノ・ソウルだったり、スウィート・ソウルとかがレジの横にディスプレイされていて。扱われかたとかが、また変わってきてるのかな?っていうイメージがありました」

M 「そうですね。あそこはもう本当に90年代80年代もよく通っていて。ずっとあそこのお店のことを見てる感じなんですけど、古いものも新しいものも大切にして、しかも地元のものを大切にしていて。プラス、Motownとかそういう基本的なものも絶対に絶やさない。そんなぶっ飛んだことはしないんだけど、すごく真面目に音楽カルチャーを、ちゃんと街に提供しているっていう。本当に街に溶け込んでいるんですよ。今時の、奇をてらったレア盤ばかりを置いているレコード屋とも違うし。いつも外に向けて音を流しているんですよ、あれがすごく良いですよね」

――H | 向こうで買った音源って現地で聴いた?

S 「現地で買ったレコードとかは向こうでは聴けていないです。また聴こえかたも全然違うのかもしれません」

M 「CHULITA VINYL CLUBのDJ Sleepwalkの彼氏のJay Beatsとか、仲間たちと一緒に遊んだんですよね?」

S 「はい。少し遊んでもらいました」

――H | 曲を作りに行ったというよりは普通に遊びに行ったの?

S 「最初はそのつもりで行ったんですけど、向こうにいる人たちがセッティングしてくれて1週間くらい、3、4日は曲を作る時間で。後の数日はアリゾナ行ったりとかして。最初の数日は本当に、宮田さんに教えてもらったところをいかにどれだけ回れるか、みたいな。行く先々で、なんかジャンルというかそういうのは抜きに、特定のコミュニティとかを知っているDJはみんな繋がってるし、例えばSleepwalkさんもきっとものすごいコレクターだと思うんですけど、実際にそのルーフトップ・パーティとかでは全然ハウスとか、いろんなものをかけられてて、捉えかたがちょっとまた“これはこれしかかけない”とかっていうよりは、その場に合わせてけっこういろいろかけていて。ヒップホップともクロスオーヴァーしてるし、それこそEl Omsの展示のときとかも終始クンビアが流れてる、みたいなところで」

M 「El Omsは国境の町・ティフアナの出身なんで、けっこう自分のメキシカン色を出すんですよね。彼のミックスもBig Crown Recordsのホームページに上がってるんですけど、やっぱりけっこうスパニッシュものっていうか、80年代の泥臭いもの、親の世代の人が聴いていた、家とか、みんなが働いてる場所で流れ続けていた音楽ですね。そういうのをすごく意識しているんで。今はそういうのばかりを掘っているDJとかもいて、そういうパーティもあるんですよね。ルーツになってるようなものも、昔はラジオから垂れ流しだったと思うから。全然かっこいい音楽じゃないんだけど、なぜかかっこよくて、レコードの値段も上がってき来ちゃってるんですよ。昔はレコード屋の下のほうの箱で売っていたようなレコードが。だからおもしろいっすよね、DJがそうやって斜めにちゃんと見てみて、それをまたみんなが見ていくと、だんだん本当にシーンができて。だから“チカーノ”って言ってもソウルとかヒップホップだけじゃなくて、いろんなものがあって。もちろんレゲエもあるし、その多様性がすごくおもしろくて。DJも、けっこうなんでもできる人もいるし、“これ専門”っていう人もいるし。ルーベンさんなんかはスペイン語ものの音楽があまり得意じゃないけど、あの人たちはやっぱりそういうものに対して拒否じゃないけど、そういうものを避けながら、あえて英語とかのR & Bのレコードを探す。憧れて追求してきたから仕方ないっすよね。自分たちが生まれてきて、育ってきたものとか住んでいた場所とか、周りにいろんなお兄さんがいたとか、そういうことが全部反映されてスタイルが出来上がっている、っていうのがちょっと日本とはDJのスタイルが違うのかな?って。生き様が出ちゃう。生き様や価値観が」

――H | El Omsの展示を見に行ったんだよね?

S 「はい。滞在中に宮田さんが“すごいイベントがあるから必ず行ったほうがいい”って連絡をくださって。改めて見たら“これBig Crownのレーベルに描いてある絵の人だ”と思って、自分と一緒にいた日本人の人たちにも話したら、出ているDJとかもけっこう知ってるかもしれない感じで。行ってみたら、いろいろな“本当に好きな人たち”がいたというか。日本人のDJのかたたちもみんな知り合いで」

――H | 会場はどれぐらいの大きさだったの?

S 「ギャラリー。ちっちゃいギャラリーですね」

M 「ハイランド・パークですよね?」

S 「周りに何もなくて、本当に住宅街。軽く1軒デリがあるくらいで。どこにあるんだろうと思っていたら、ちっちゃいギャラリーがあって」

――H | 東京で言ったらどこっぽい?

M 「駒沢公園じゃないですか(笑)?」

S 「完全そういう感じでした(笑)。タコスの屋台が出ていて、ワイワイやっていて。めっちゃ良かったですね」

――H | 話した?

S 「El Omsと挨拶だけして」

――H | すごい!

S 「“日本から来ました”みたいな感じで」

M 「El Omsに連絡したら“来たよ”みたいな感じで」

S 「自分はそういう、東京でみんなが遊んでいるような、“パーティ”っていう感じのところに行くのはLAで初めてで、けっこう酔っ払っちゃって。一番リラックスして楽しめたかもしれないです」

M 「あの感じっていうのは、今のイーストLAのけっこうクリエイティヴィティの高いやつらの集団なんだけど、他にもっと全然知られてない人たちも、サウスセントラルもそうだし、コリアンタウンの周辺とかにもいるんです。みんな分かれていてね」

――H | El Omsはずっとイラストを描いていたんですか?

M 「いや、どうなんだろう。ちょっとわかんないですけどね。今、彼らが一緒に夢中になっているのが、70年代、80年代のレコードにギャングのタグが入っているやつ。コレクションしていて。けっこうそれが多くて、俺も持っているんですよ。友達からもらったサンタナのやつで。サンディエゴのさらに下の、サンイシドロのバリオ出身の友達で、今でも友達なんですけど、帰国するときにくれたSANTANAの2ndアルバムのジャケットに全部タギングがあって、パチューコの絵も描いてあって、これすげえなと思っていたら、やっぱり同じようなやつがたくさんあるみたいで。それをみんなが、自分の持っているやつをアップしているサイトもあって、El Omsはそれを本とか、どうにかしようと思っているみたいですね」

S 「うわあ、すごいですね」

――H | このあいだ、Sal HernandezっていうイーストLAのカメラマンが来ていたんだけど、彼は両親がギャングで、THE PARAGONSのレコードのスリーブにばーっとタグがある写真を見せてくれて。「これはお父さんがお母さんにあげたレコードだ」って。そういうのも込みのやつですよね。

M 「あとけっこう仲間の名前とか。“自分のレコードだよ”っていう意味があるかもわらないんですけど。おもしろいっすよ、どういう状況でそういうことをやっていたのか。やっぱり音楽をみんなでシェアしてる。俺も、85年に行ったときに最初に仲良くなったチカーノ、本当に貧乏な、お父さんが労働者で入ってきて、お父さんはまたメキシコに戻っちゃって、本人は高校を中退して軍隊に入って2、3年して戻って来て、仕事はあまりうまくいかなくて、メキシコとアメリカの間で翻弄されちゃってる若者が今でもけっこうまだ居ると思うんですけど。そういうやつらが友達に多くて。そいつらと一緒に遊んでいると、ちっちゃなアパート、不法で滞在して働いているラティーノがいっぱいいるようなアパートの狭い部屋で、やっと手に入れた1枚のレコードをみんなで大切に聴くんですよね。それがもう、DEEP PURPLEだったり、R & Bとか、ハードコアであろうがなんでも、みんなで一緒に聴くんですよね。一緒に歌って。そういうときにたぶんふざけてタグとか書いちゃってるんじゃないかな?っていう感じがする。普通の人でもけっこう描けるし、イースト・ロサンゼルス・カレッジっていう市立の大学で学んでいるときに、同じクラスに机にタグ描いてるやつがいて、すげー上手いんですよ(笑)。普通の奴でもです。あとやっぱり、おばさんやおじさんでも手にタトゥが入っていて。聞いたことあるんですよね、なんでスリーポイントを手に入れているか。ああいうのとかも、“やっぱり私たちはギャングじゃないけど、そういう地域に住んでるから入れなくちゃいけないんだよね”って。それは自分を守るためでもあるし、仲間意識とか、本格的なギャングじゃないけどそういう感じもあるんで、そういうレター文字を描くっていうのはけっこう、普通に子供の頃からっていう。これは昔の話で、今は違うと思いますけど、70年代、80年代の一番ハードコアな頃はそうだったと思いますね。ルーベンさんは今、自分が育ったフロッグタウンのそういうところも含めて、もっと悲惨な話もまとめて、それを映画化したいみたい。でもなかなかうまくいかないらしいです。有名なチカーノ俳優と一緒にそのプロジェクトを立ち上げてやっていて、彼が出演して彼の言葉で話してもらおうと思っているみたいなんですけど、“あまりにも悲惨だから、あまり話したくない”って」

――H | ちょっと映画の話とかになっちゃうけど『トレーニング デイ』(2001, アントワーン・フークア監督)はけっこう悲惨な、かっこいいところだけじゃなくてちょっと汚い部分も出てるじゃないですか。あれ俺好きです。地域の薄汚い話というか。話ぜんぜん変わっちゃうけど、向こうでご飯とか何食べた(笑)?

S 「タコスめっちゃ食べました。そのイーストLAの教えてもらった墓地のすぐ近くに、フィッシュタコ屋があって、裏が魚の倉庫っていうか……」

M 「エル・メルカードかな?」

S 「たぶんそうだと思います。演奏とかもできるスペースがあって、最強おいしかったですね。なんか、魚を冷凍して倉庫でマーケットとかに出す、というところがあって、そこのお魚をそこのタコス屋で調理しているみたいな。けっこうジャカジャカって演奏とかもすごくて、“チップくれ!”みたいな感じで。タコスとにかく食べてました」

――H | いくらくらい?

S 「いや、タコスとかはそんなに高くなかったと思います」

M 「たぶん2つで$5くらいかな?」

S 「それくらいだと思います」

――H | それってやっぱり今ちょっと上がってます?

M 「でも、今タコスは本当にいろんな種類が爆発していて。LAのタコスのおもしろさっていうのは、ロサンゼルスにはメキシコ各地の人が集まっているんですよね。Netflixの『タコスのすべて』(カルロス・ペレス・オソリオ監督)にも出てきますけど。LAって本当にメキシコ中のタコスが食べられるんです。それがすごく良くて」

S 「いろんなスタイルが」

M 「やっぱり自分たちの故郷への思いがすごく積もっているので、エネルギーが半端じゃなくて。すごいものが宿っちゃってるんです。よくわかんないですけど」

――H | 各自が「ちょっとこれどう?」みたいな?

M 「“どう?”ってやってみたら“めちゃくちゃうまいじゃん!”って大成功しちゃった人もいて。Netflixで観たのは、普段はクリーニング屋さんをやっている親父が、自分の故郷への思いがあまりに強くて、土曜日と日曜日だけ屋台で出していたら、それが成功しちゃって、タコス屋もクリーニング屋もどっちもやることにしたっていう。だから、タコスひとつを取ってもそういうおもしろい話があるわけで」

S 「文化的な」

M 「そうですね。そういうところで育ったら、やっぱり違うものがわかってくるし、ルーベンさんが来たときにそういうことまで伝えられたら良いと思うんですけど。やっぱり現地の人が来るってすごく大切なことじゃないですか、文化大使じゃないですけど。しかも確立されているものじゃないし、大きなプロモーターが取り上げるものでもないし。それをやるので、もう少し人が来てくれたらいいなってちょっと思いますけどね」

――H | タコス以外でよく食べてたものってある?

S 「けっこう日本のご飯を用意してくれていて、それをいただいてました。外食はもう本当高くて」

M 「食えないですよね」

S 「タコスくらいしか食べられなくて」

M 「本当そう。このあいだリトルトーキョーでカツカレー食ってビール飲んだら$35だった」

S 「とんかつ弁当とかがもう$18とか2,500円とか、そんな感じで。だからタコスはギリギリいけるかなっていう。“$5、6だったらまだいけるな”って」

M 「吉野家だって考えるじゃないですか。ぜんぜん高級じゃないのに高級」

――H | 飲み物は?

S 「飲み物も水とビール。本当に700mlの水とかマーケットで買ったら普通に$3とか、$2.50とかするんで」

M 「2月に行って、やっぱり日本人の観光客はほとんどいないし、ANAの飛行機に乗って帰ってきたのに、満席でも成田で降りる人が15人くらいしかいない。ロサンゼルス行ってないな、とかアメリカに行ってないんだな、って。インバウンドだけどんどん入れようとして、この国はやっていること間違ってるな、って。めちゃくちゃバランス悪いっすよ。なんか国内のホテルとかも全部ありきたりになっちゃって」

――H | ラジオとかは聴いた?

S 「聴いてました。やっぱりラジオ文化っていうか、車の中でけっこうひたすらラジオを聴いているっていう感じですね」

M 「ラジオも昔に比べると喋りが少なくなっちゃって。みんなAIで選曲してるって言いますけど、昔ほどその文化がなくなっちゃった。だから逆にポッドキャストみたいな、自分で好きなようにやっている人たちのほうが、そういうのが良いんだと思います」

――C | そのポッドキャストとかで、今これがおもしろい、っていうのはありますか?

M 「無数にあると思うんですよ。僕もまめにチェックしているわけじゃないんですけど、本当にチカーノ・ソウルばかり流している人もいるみたいだし、クンビアをやっているやつはクンビアにヒップホップを混ぜて流していたりとか。探せばすぐにいっぱい出てくると思うんですね。でも、すごい情報量を求められる」

――H | いわゆるローカルのラジオ局っていうのに絞ったら、チャンネル数ってけっこうあるんですよね?

M 「あることはあると思うんですよ。とにかくラジオをつけると、スペイン語の放送局やったら多いんでね」

――H | よく聴いていたチャンネルとかある?

S 「いや、自分も乗せてもらった車で流れているやつだったんで、けっこういろんな音楽が流れていたと思います。街では逆にみんな車でバンバン動いているから、ニューヨークとかみたいに街で音楽が流れているっていう感じのイメージよりはやっぱり、みんな車で聴いているっていう感じの印象でした。ニューヨークとかよりも、やっぱり街もでかいし道も広くて」

M 「関東平野と同じですからね」

S 「レコードとか音楽の話ですけど、例えば向こうのローカルの人とかは、和物とかジャパニーズ・ポップスの70年代とか80年代の音楽が再評価されて、日本に外国の人たちが買いに来るみたいな現象が、現在のLAでスウィート・ソウルとかチカーノ・ソウルで起こっているのだろう、とおっしゃってるかたがいて。自分たちの住んでいる場所だったり、ルーツのあるカルチャーだから、それが海外で広がっているのを、みんな最近になって“こんなのが外国の人からめっちゃ人気がある”みたいな感じで。そうすると現地の人たちがまた、“だったら俺らが一番身近なんだから、そのレコードを買おう”みたいな動きがけっこうある、っていうふうにおっしゃっていて。それって、実際にやっぱりそういう時差というか、実際に外のかたから評価されてからLAでもう一度見直されている、みたいなものであったりするんですか?」

M 「もちろんそれはあると思いますね。そういう部分もあると思うし、もっともっと根付いているような感じはしますよね。知っている人はもちろんずっと知っていたし、若い人にとってみたら、もしかしたらすごくフレッシュかも」

S 「そういう感じがあるのかな」

M 「そうですね。だから『East Side Story』みたいなものは80年代や90年代までは普通に並んでいて、あれにプレミアがつくっていうのは信じられない話だから。海賊版だし。本当にそこら中にあって、誰か友達の家に行ってもVol.1からVol.3くらいまではある、みたいなそういうものだったから。ただ若い人、20代の人たちはちょっと知らない世界だから、インターネットとかで“自分らの先輩たちがすごく大切にしていた”っていうのを見て、かっこいいと思って自分たちでも始めた、っていうのが今の若い人たちにはあって。たしかにチカーノ・ソウルのいくつかのグループはそういうものにインスパイアされている。『Teen Angels』とかもそうだし。ローライダーも、今から10年くらい前とかはほとんどやっていなかったりしたときもあったんですけど、最近やっぱりインスタにみんなアップしまくっていて、親戚のおじさんとか自分の親が乗っていた車が、子供たちに移るっていう時期でもあって。またものすごく盛り上がっているんですよね。おもしろいっすよ。回っている感じがします。ファッションも完全にそうだし。いつも言ってますけど、それをリアルタイムで見ていたような、今50歳前後の人とかからすると、“なんだこんな、ファッションだけじゃないか”みたいな。“チョロの格好しているけど、こんなのただの真似じゃないか”って言ってる人もいますけど。“昔とは違う、真似するようなことじゃない”って言う人もいますよね。でも実際それは本当に悲惨な話で、もう兄弟が殺されているとか、親戚が抗争に巻き込まれて死んでいる人もいるから、その“ファッションで捉えるな”っていうのはすごくよくわかりますよね。一方で、LAでも今そういう若いチョロのファッションをリヴァイヴァルする新しいブランドもすごくたくさんできていて、それもすごくおもしろい傾向だと思いますけどね」

――H | そういう人たちはバックグラウンドがあって作っているんですか?

M 「もちろんお父さんお母さんとか、向こうの人はよく”ティオ / ティア(おじさん / おばさん)の影響がある”って言うんですけど、みんなおじさん、おばさんから影響を受けるんですよね。それがすごくおもしろいんですけど。たぶん“そういう人たちがそういう格好していた”とか、昔の『Lowrider Magazine』とかを見て作ってるものもいくつかありますけどね。ちょっとやりすぎ感がありますけど。“そんな格好して普段街歩けないでしょ”っていう(笑)。このあいだのJoe Bataanのダウンタウン・ロサンゼルスのブロードウェイでやっていたショウもそうですけど、いつもと違う、若い子たちへのアピールが強いプロモーターで。本当にそういう格好してるやつがいっぱい来ていたんですよ。本物のギャングじゃないんですよ。みんなギャングの格好して」

S 「自分もやっぱり、現行のスウィート・ソウルをYouTubeとかで実際調べて行ったら、“現在進行形でやっているバンドとかがいるんだ!”っていうのは、例えばDaptone Recordsだったりとか、そういうところから知ったんで。そういう広がりっていうのは、また別のところでもあるような気がしています」

M 「やっぱり彼らは歌が歌えるところが良いんですよ。Joe Bataanを観に行ったときも、ギャングの格好をした若い子たちが一緒に歌うんですよ。特に女の子が。本当に熱烈にそういうものを歌って。だけどファンク・タイムとかは普通にみんな踊ってるんですね。それがかっこいいじゃないすか」

――H | 最高ですね。

M 「そういうのがやりたいんですよね。ルーベンさんが来るときはチカーノ・ソウル、ソウルがメインになっちゃいますけど、本当はそういうヴァリエーションがあったらいいかな。女の子に来てほしいっすね」

――H | 宮田さんが以前におっしゃっていた、“パーティ”じゃなくて身近な……

M 「キックバック。“キックバック”っていうのはいわゆる“パーティ”までいかなくて、人んちの裏庭で音楽かけながら酒飲んで、ちょっとギターをポロポロやってるよ、みたいな。そういうのをみんなやっているんですよ。それがすごく良い雰囲気で」

S 「どこでやっているんですか?」

M 「人んちでやってるんですよね」

――H | いわゆるさっきの映像みたいなのが、キックバック?

M 「あれはもうパーティになってるかもわからないですね。でも、ああいう感じですね。人んちの庭でバーベキューやるじゃないすか。肉と酒を持って遊びに行って、自分の好きな肉を取って巻いて挟んで食べるみたいな」

――C | そのキックバックって、ちょっとくらいは告知しているんですか?

M 「インスタですね。完全なインスタ文化ですね」

――C | それを見て、近くのやつが、そこまで知り合いじゃなくても遊びに来たりすることは?

M 「ありますね。セサール・チャベス沿いにある、女性が経営するLatinx with Plantsっていう植物屋さんの裏庭に、みんなに花を生ける方法を教えたりするちょっとしたスペースがあって。造花を作るとか。このあいだそこでEL HARU KUROIのDominiqueがキックバックして、DJブースも誰かから借りてきてみんなで作って、ルーベンさんも俺もDJをやって、El Omsも遊びに来て、Sleepwalkも来てDJやって。そんな感じなんですよ。最後はEL HARU KUROIが演奏してる、みたいな」

――H | めちゃくちゃ豪華ですね。

M 「豪華だから、俺が“ルーベンさん呼んだらお金がかかるから駄目だよ”って言ったら、“なに言ってんの?これはキックバックで、ギャラとか大丈夫なんだよ”、“まじか”って。そういう、何も言わなくてもギャラとか発生しないすごく良いパーティ。その花屋をやっている女の子にも話を聞いたら、昔OVARIAN PSYCOSっていう、満月の夜に女の子だけで自転車に乗ってイーストLA中を暴走するっていうバイク・カルチャーがあって。“ストリートを取り戻せ、車だけのものじゃないんだ”って。トレードマークも子宮のマークになっていて。それのセカンドだった女性だったんですね。“え、取材したよ”、“覚えてる”って。過去に記事を書いているんですよ。そのかたが今は植物屋さんをやっていて。OVARIAN PSYCOSはあまりにも過剰になりすぎちゃって、政治的なアクションを起こして、イーストLAを再開発するときに“ギャラリーを作るな”って。“ギャラリーっていうのはイーストLAに昔からある伝統で、そういうアート・ギャラリーがなかったら、コミュニティのアーティストが発表できないじゃん”っていう意見に“でもギャラリーなんて作るから家賃が上がるし、ジェントリフィケーション(再開発)が進んで元々の住人が暮らせなくなる”ってギャラリーを攻撃するような活動を始めて。結局、解散するということになったんですよ。満月に自転車で女の子だけが暴走するっていうのはすごくおもしろいですよね。 記事用にイーストLAのダウンタウンの摩天楼が見えるところで写真も撮って、すごく良かったんですよね」

――H | キックバックのイメージがまだちょっと摑みにくいんですけど、キックバックをやる場所は人の家的なところじゃないですか。毎回同じようなところなんですか?それとも違う場所(家)になったりもするんですか?

M 「毎回変わるんじゃないですか。やっぱり庭があるところじゃないと」

――H | ホームパーティに音楽が付随してるような?

M 「そうです。その“裏庭でやる”っていうのはイーストLAの文化のひとつなんで、土日になると夜みんな出掛けるんですけど、誰かの家でやっているパーティを巡るんですよ。そのパーティっていうのは、親戚のリユニオンっていう集まりもあるけど、女の子が15歳になったときのパーティがあって、教会で式を挙げたのに、そのアフターパーティも必ずやるんですよ。そういうのは必ず親戚とか友達の誰かの家とか、どこかで毎週あるんですよ。あと誕生日会もそうだし。だから街中にケーキ屋さんがあるんですよ。“ケーキ”って言ったらもうオーダーの、でかいケーキ。そういう、裏庭でやるっていうのはイーストLAのチカーノ・コミュニティのひとつの伝統なんですよね。だから音楽がすごく発達していったところもあるし。ダンス文化もそうだし。覚えているのは、そういうところに行くと、もう真っ暗で何も見えないんですよね。裏庭に行くとなったら、すごく少ない照明のほうに砂埃が舞っているんだけど、その向こうにクンビアを演奏している人たちがいるんですよね。クンビアという音楽がその頃はあまりよくわからなかったんで、“なんだこれは”みたいな。でもクンビアも、今の若い人たちがすごくかっこいいところを再発見していて、新しい解釈でやっていますよね」

S 「キックバック感をEl Omsの展示会にも感じました。別に外でワーッてなっていても、ちょっと離れた場所でも別に何も言われないし、そういうアットホームな感じが。めっちゃ良い経験をしましたね」

M 「俺らもキックバックしますか」

一同 「やりたいですねえ」

――H | 理想ですよね、そういう必要以上に大きくない何か。規模の問題じゃなくて、なんかコミュニティが繋がっている感じがすごく出てますよね。

M 「日本って、やっぱりみんな家は狭いし、隣接しているから、人に迷惑をかけちゃいけないってすごく気を遣っちゃうけど、もしかしたら、もっとそういうのを道端でできるようになったら、めちゃくちゃおもしろくなりますよね。それこそが本当になんかこう、“街”っていう感じ」

――H | ちょっと違うかもしれないですけど、個人店とか商店街のいろんな場所で、家ではなくても毎週末そういう環境でできそうだな、とは思うんですけど。

M 「そういうパーティ文化をもっと学びたいっすね」

――H | 日本だと物理的にできることとできないことがあるから、応用じゃないですけど。だって、それぞれの家によってかかってる音楽が全て違うってことじゃないですか。あと、バーベキューとかも実はすごく重要ですよね。

S 「すごい貴重な話を聞けてる」

――C | 日本って、外に向かって音が鳴ってるのはちょっと駄目っていうところがあるじゃないですか。やっぱり自分も“マンションとかに住んでいたら、音がうるさいから音を出しちゃ駄目だよ”みたいなことを、たぶん子供の頃から、わりと聞かさせられながら育った気がするから、音楽を共有するっていうことがちょっと下手で、外に遊びに行くようになって、好きな音楽があってお店とかで共有することができた、っていう感じなんですけど、なんていうか、そういう意識がないままに音楽が鳴っているみたいな。すごくいいですよね。日本にルーベンさん来たときとかに、“キックバックやるから来ない?”みたいな感じで誘ったら、レコード持って来てくれて、そこでパーティが生まれることがあるっていうことですよね。

M 「 そうですね。レコードと一緒にビールを持って行くわけですね。みんなでシェアするんで、食物を。“ちょっとこれ作ったから持って行ってくれ”って。何でもシェアするという」

S 「そうすると本当にいろんな人種の人たちも集まって。カルチャーもミックスされて」

――H | 今回LAで聴いて印象に残った音楽ってある?

S 「けっこうありました。なんかサイケデリック感もあるようなインディ・ポップみたいな音楽とかがLAって他の地域より強い気がして。Drugdealerってとかご存知ですか?そのバンドとか、あくまでソウル・ミュージックが下地にある感じなんだけど、ローファイっぽさとかもあって。“街や公園をクルーズするときにはこんな感じかな”っていう。それこそキックバックの話なんですけど、わりとどこでもみんな演奏できたりする場所があるから、バンドやるとか、楽しく音を出してみんなセッションするみたいなのがどこでも生まれやすいんだろうし、逆にベッドルーム・ミュージックっぽいのとかもLAならではなのかな、っていう気がします。やっぱり街のサイズだったり、気候や住環境とかの上に成り立つ音楽やカルチャーがあるんだな、と現地で強く感じて。若い人たちはイベントの共有だったり、いろんな情報の共有はもう、みんなインスタ・オンリーでやっているみたいな。もうインスタが全てです、くらい言われました」

M 「いや本当そうっすね。だから怖いんですけど」

S 「DJとか、何かをやっている会場とかはやっぱりかなりたくさんあるし、その場所その場所でかかっている音も全く違うし、ソウル・ミュージック・オンリーの人たちもいれば、いろんな音楽をかけている人たちもいて」

M 「このあいだ僕もファンクのイベントに行って。レギュラーでやっているけっこう有名なファンク・イベント。すごくおもしろくて、けっこうチカーノが多かったですね。ファンクのすっげえレアなやつをかけるんですよ、DJが。たまにサルサとかもかけて、そのときも全然対応するんですけど。どっちも対応できちゃうっていう。聴くほうもすごいと思います。たぶん黒人街のほうに行けばヒップホップのすごいイベントがいっぱいあるんだと思うんですよ。なかなかそういうのは行けないですけど」

S 「たしかに。全然違いますよね」

M 「プロジェクトとかでいきなりやっているパーティとかもすごいらしいです。やっぱり本当にギャングの人たちがが来るとみんなでワーッて逃げたりとか、本当に何百人とか集まっちゃってパーティ、ということもあるみたい」

S 「クレンシャーとか、ヴァイブが全然違いました」

M 「全然違いますよね」

S 「全然違いました」

M 「クレンシャーはヒップホップのメッカでもあるし、ローライダーのホッピングのメッカでもあるし。そのクレンシャーの横には日系人がいまだにいっぱい住んでる。すごくおもしろいところですよね。黒人のジャズもみんなあの辺りから出て来てる」

S 「なんかありましたね、ミュージアムじゃないけど」

M 「そういうイベントがずっとあって、若いジャズ・ミュージシャンがそこに必ず登場して、だんだん人気を獲得していくみたいな、そういう舞台があるんですよ。店単位じゃなくてそういうイベントをやっていて。あまり詳しくないですけど、昔からそういうのもあって。HIROSHIMAっていう日系人のバンドがそれで優勝しちゃったことがあって、俺がそのバンドのリーダーから聞いた話だと、“本当だったらアフリカン・アメリカンが取るべきだったものを俺たちが取っちゃったから、その後大変だった”って。やつらはそこで育ってるから、ファンクができるんですよ。俺もそれから20年くらい経った後にLAのどこかのジャズ・クラブでHIROSHIMAのドラムの人がやっているバンドのライブに行ったら、“俺たちはこれからファンクをやるから。なぜなら俺たちはクレンシャーで育ったから”って。めちゃめちゃかっこいいですよね。なんか、人種じゃなくて住む街で決まるっていうのがすごい」

S 「それはめちゃめちゃ深いですね」

M 「日系三世のロック・ミュージシャンたちの話を1冊にまとめた本を書いた人がいて、それは個人史だからあまり深い音楽の話は出てこないんですけど、日系博物館もすごくおもしろいって言ってくれて、それが5月にLAでミュージカルで上映されるんですよ。そこの中にもやっぱり黒人の人とかがいっぱい出てくるんですよね。60年代後半~70年代に日系人がやっていたバンドのヴォーカルが黒人で、その人がその後すごい出世したとか。あとLittle Willie G.なんかの音楽をすごい聴いていて、今でも日系人のバンド、おじさんたちがバンドをやって演奏するのはいつも“Dreaming Casually”っていうTHEE MIDNITERSの有名な曲だから、本当に人種だけじゃ判断できない。“どこから”、“どこで育ったのか”っていうのがLAで一番大切なんですよね。ルーベンさんはフロッグタウンで育ったから“FG”ってなにかと入れたりする。昔はすごくハードコアなバリオだったんですけど、今は再開発でFrogtown Breweryっていうブルワリーができちゃって。自分の生まれ育ったところ、“大切にしてる地域なんだろうな”、“その地域の文化なんだろうな”っていうことですよね。だからそこで蓄積されたものみたいなのを運んで来てくれるわけだから、それを知ってほしいっすよね。ちゃんとそういうものに触れないでなにが“チカーノ・ソウル”だよって。そういうものを避けながらレコードだけ眺めて、“なにがチカーノ・ソウルだよ馬鹿野郎”って言いたいですよ。やっぱりルーベンさんと会って話してみてほしいと思うんですけどね」

――H | LAでやったことで、自慢したいことはありますか?

S 「なんだろうな。メモしたのところはだいたい回って、唯一の後悔はお富さんに行けなかった。店の中に入れなかったっていう。外で写真だけ撮りました」

M 「もう今やイーストLA名物の日本食堂。1956年に開業したんですけど、もとのオーナーは亡くなって、今のオーナーに変わったんですよね。もとのオーナーの頃から行っていて。そのときは$1のこと100円って言ってましたから(笑) 俺は亡くなる前に行っていて、最近日系人の人来ます?って言ったら“いや、もうみんな天国に行っちゃったよ”って。たぶんその人が日本から来た人なんですよね。おじいさんとおばあさんの2人で、あの辺は日系人がすごかった。でも今はほとんどみんなチカーノのお客さん。すごく狭い食堂で、うどんとかそばもあるんですけど。他にもなんかね、リトルトーキョーに70年代にチカーノと日系人が一緒に描いたに違いない、強制収容所のことを描いた壁画があったんです。写真でしか観ていないんですけど、たぶんそれはフリーウェイの下のところに描いてあるんです。そのことをいろんな人に訊いてるけど、誰もわからない。でもお富さんは本当に重要です」

S 「感動しました本当に。“うおー”とか言って。でもやっぱり、向こうに住んでらっしゃる日本人のかたは皆さん知っていて、“あそこね、”みたいな。“通りの一番向こう側ね”みたいな感じで。実際に墓地の中とかも入ったらびっくりするぐらい日本人のかたがいて、1900年代の初めの頃からこんなに先駆者が、日本の人たちってこんなにいたんだ、みたいな。しかもだいたいご夫婦で眠られていて」

M 「イーストLAはなぜかおもしろいお墓がいっぱいあって、中国人のお墓もあるし、ジューイッシュのお墓もあるし。Charles Mingusのお墓もあるんじゃないかな。またLAに行って、大学の聴講生で1年くらい勉強したいですよ。自分が行っていたのはチカーノ・スタディーズの初心者コースなんですけど、そこで配られる資料の1ページに、LA中のギャングの名前が書いてあるんですよ。地図と一緒に。それをね、自分たちの社会を学ぶっていう学問の中に取り入れてるのが本当にすげえなあ」

――H | コミュニティの一部として認めているんですか?認めているって言ったらアレですけど。

M 「あるものとしてちゃんと若い人たちに教えてあげる、っていうのがチカーノ・スタディーズで、学んだ人はみんなだいたいコミュニティに戻って、何か、社会のために貢献できる仕事に就くのが、チカーノ・スタディーズの大切な目的のひとつです」

S 「載り切らないものがたくさんありますね。これだけ持ってしても」

M 「まだまだもっとおもしろい話がいっぱいあるんですけどね」

仙人掌 Instagram | https://www.instagram.com/_senninsho_/

■ Chicano Soul DJ and Talk Session in Japan

■ Chicano Soul DJ and Talk Session in Japan

[限定紙チケット販売店]

| 東京公演

TRASMUNDO(東京・下高井戸)

| 大阪公演

Pleased To Meet Me(奈良)

※当日『チカーノ・ソウル~アメリカ文化に秘められたもうひとつの音楽史』をご持参戴いた方はサイン会にご参加いただけます。

『チカーノ・ソウル~アメリカ文化に秘められたもうひとつの音楽史』

著者、ルーベン・モリーナ氏が遂に来日決定!ローライダーと音楽の関係を誰よりも知るOGでいて研究家である氏が大阪と東京で、DJとトークを行います。

テキサスとカリフォルニアを中心にしたチカーノによる至宝のR&B音源を使ったDJ、

またトークでは自身のフッドであるフロッグタウンのストリート事情をお話しいただく予定です。

トークでは他にサンディエゴのチカーノ・パークについて著書をもつボブ・ドミンゲス氏によるプレゼンテーションもございます。

「チカーノ・ソウル」とは何か、ぜひこの貴重な機会をお見逃しなく。

ルーベン・モリーナ氏もメンバーの一人である、”サザン・ソウル・スピナーズ”の活動を追ったドキュメンタリー映画。

当日は日本語字幕をつけて上映いたします。(約6分)

| 2023年5月19日(金)

大阪 東梅田 do with café

開場 18:30 / トーク開始 20:00

前売 3,900円 / 当日 4,500円(税込 / 別途ドリンク代)

| 予約

[Special DJ & Talk]

Ruben Molina

[DJ from Osaka]

Miki / Takashi Shimada (Please To Meet Me)

[DJ from Texas]

Hector Gallegos Jr. (Alamo City Soul Club)

[Talk about "Chicano Park"]

Bob Dominguez (La Tierra Mia: A Chicano Park Story | La Tierra Mia: A Chicano Park Day Poster Compilation)

[Shop]

BARRIO GOLD RECORDS

| 2023年5月20日(土)

"CHICANO SOUL PICNIC (DJ party) in OYAMA"

栃木 小山 TRIBECA

15:00-22:00

2,000円(税込 / 別途ドリンク代)

[DJ]

Ruben Molina / Hector Gallegos / MASARU / D-ROD / Choloken / BE-X / DJ Holiday / Trasmundo DJs / Shin Miyata

[Shop]

TRASUMUNDO / BARRIO GOLD RECORDS

[Food]

TRIBECA

| 2023年5月21日(日)

東京 代官山 晴れたら空に豆まいて

開場 18:00 / トーク開始 20:00

前売 3,900円 / 当日 4,500円(税込 / 別途ドリンク代)

| 予約

[Special DJ & Talk]

Ruben Molina

[DJ from Tokyo]

NiNa / DJ Holiday / Trasmundo DJs / El Shingon

[DJ from Texas]

Hector Gallegos Jr. (Alamo City Soul Club)

[Talk about "Chicano Park"]

Bob Dominguez (La Tierra Mia: A Chicano Park Story | La Tierra Mia: A Chicano Park Day Poster Compilation)

[Shop]

BARRIO GOLD RECORDS

[Food]

TAQUERIA Abefusai

企画・制作: BARRIO GOLD RECORDS / MUSIC CAMP, Inc. / HARE MAME INTERNATIONAL

協力: サウザンブックス

企画担当: 宮田 信 (Shin Miyata)

■ 2023年5月10日(水)発売

■ 2023年5月10日(水)発売

DJ Kappsoul x 仙人掌

『GaryPayton』

https://linkco.re/GTA9htue