ありのままの姿をできる限り素直に

ストレートな“甘さ”と“切なさ”を運ぶそのサウンドは、今どきでは珍しいほどピュアで、それゆえに個性的。ギター・ポップの魔法に一度でも魅せられたことがあるなら、あなたもきっとこのアルバムの登場人物の一員だ。20代後半という、青年と成熟した大人の狭間というべき“今”を過ごす4人のメンバーに話を訊いた。

取材・文 | 柴崎祐二 | 2021年6月

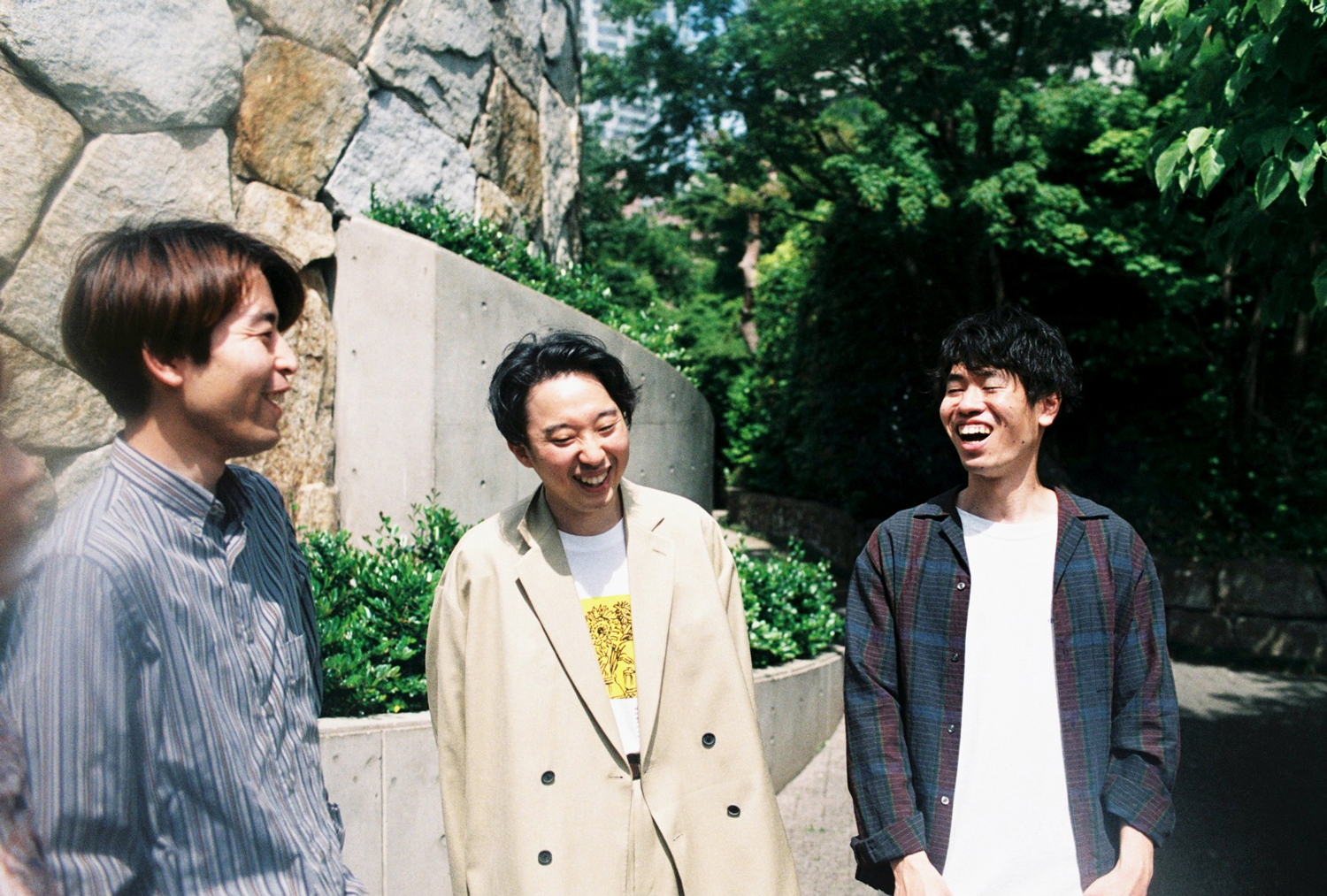

撮影 | 勝呂亮伍

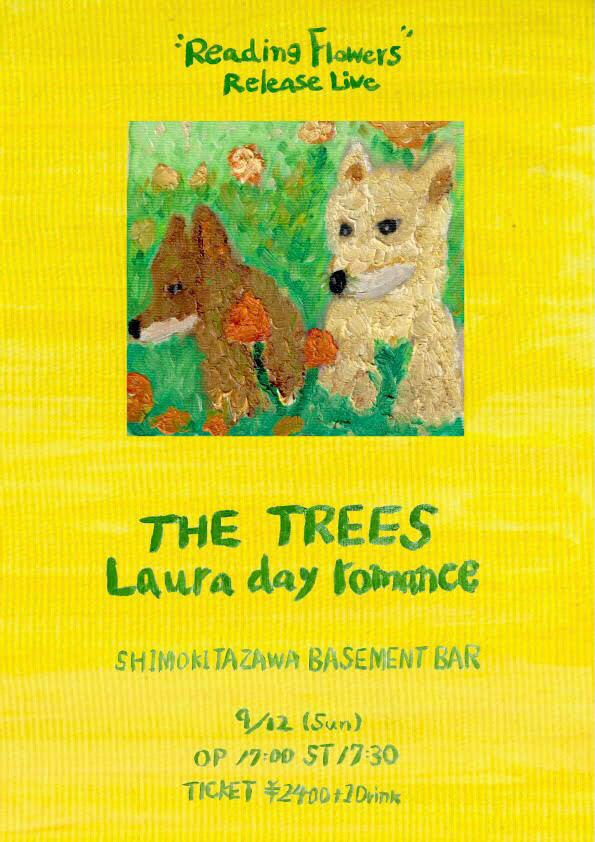

なお「AVE | CORNER PRINTING」では本インタビューを記念して、CORNER PRINTINGが制作したTHE TREESのTシャツを期間限定で販売。『Reading Flowers』CDのバックカヴァーにも使用された有馬による油絵をフロントにプリント。ホワイトとネイビーの2色展開。(編集部)

――バンド結成の経緯を教えて下さい。

有馬 「前身のバンドを荏原(優太郎)と一緒に高校生からやっていたんです。大学に入ってバンド名をTHE TREESに改めて、そこから地元の友達の山本(諒)を誘って本格的にスタートしました。元々僕は宅録で曲を作っていたんですけど、そのあたりからようやくライヴハウスで演奏できるようになっていって」

――初リリースは2017年の『Olive EP』。わりとトントンとリリースまで進んでいった感じ?

荏原 「結成は2014年なので、少し時間がかかってますね。『Olive EP』の前にもデモっぽいものをリリースしていたんですけど、ちゃんとした作品っていう意味ではそれが初めてです」

――CDとジンが一緒になったこだわりの形態ですね。

有馬 「やっぱりフィジカルで出す意味とは何かをちゃんと重視したものにしたいし、曲自体を補完できるような存在ってなんだろうと考えたとき、自分たちでデザインしたジンを付けてよりメッセージを伝えやすくしたいなと思ったんです」

――そういったジン文化へのオマージュにも通じるところかもしれないんですが、今のシーンでこれほどまでストレートにギター・ポップとかネオアコースティック的な要素を取り入れたバンドも珍しいんじゃないかと思って。DIY的音楽とか文化への愛があふれている感じ。そういうカルチャーへ出会ったきっかけはなんだったんでしょう?

有馬 「うちは親がTHE BEATLESとかSIMON & GARFUNKELとか、王道的なロックやポップスが好きだったから、小さい頃から洋楽的なものには自然と触れていたんですけど、インディ・ロックに開眼したのは、大学に入って以降です。THE BEATLESに影響を受けたバンドを検索しているうちに、後年のバンド好きになっていって」

荏原 「僕も大学時代から興味を持ちました。タワーレコードに通って沢山試聴したり、買ったCDを貸し借りしたり」

――今回のリリース資料にはTRAVISとBELLE AND SEBASTIANの名前が挙がっていますが、皆さんの世代(現在27歳前後)からすると後追いで触れた感じですよね?

荏原 「ちょうどその頃新譜を出していて、たまたまそれを視聴して気に入ったのをきっかけに、過去作を聴いていったんです。そしたらどんどんハマっていって」

――山本さんは?

山本 「僕も最初は親からの影響ですね。古いロックが車の中でよくかっていて。その後メンバーと話す中でインディ・ロック的なものを聴くようになりました。サブスク普及前だったし、ネットで情報を調べて中古屋でCDを買って聴いていました」

――竹内さんは2018年にバンドに加入されていますが、その前も音楽活動をやっていたんですか?

竹内 「出身地(群馬)のバンドのサポートでシンセサイザーを弾いていました。そのバンドで下北沢 BASEMENTBARでのライヴに出たとき、対バンがTHE TREESだったんです。“むっちゃいい!”と思ったんですけど、その後メンバーから誘ってもらって加入することになりました」

――そこから今回のデビュー・アルバムに繋がっていくわけですが、プロデューサーを務めている菅原慎一さんとはどうやって出会ったんでしょう?

有馬 「2018年の11月に、シャムキャッツのアルバム『Virgin Graffiti』のリリースに合わせたポップアップ・ショップの企画(* 1)があったんですけど、昔からファンだったのでそこへ普通に遊びに行ったんです。そしたら菅原さんも現場にいて、お話する機会があって。それが初めての出会いですね」

* 1 東京・千駄ヶ谷 THINK OF THINGSで開催の「シャムキャッツ “Virgin Graffiti”フェア」

――たしかにあの企画はシャムキャッツのメンバーと気軽に交流できる感じもおもしろかったですね。

有馬 「そうそう。それで、その後に僕ら主催のライヴ・イベントをやったときに、菅原さんをお誘いしてDJとして出演してもらったんです。それをきっかけにさらに仲良くさせてもらうようになって、新作のプロデュースをお願いしたんです」

――インディ系だと音作りに関しては基本セルフ・プロデュースで完結させるバンドが多いイメージがあったので、デビュー・アルバムからプロデューサーを立てるのは大胆な判断だな、と思いました。

有馬 「やっぱり、自分たちの中からは出てこないものを外からの視点で引きだしれくれる存在を求めていたし、菅原さんならきっとそういうことをやってくれるだろうと思っていたんです。あと、RADIOHEADとNigel Godrichとか、ああいうチーム的な関係性にもずっと憧れがあって」

――じゃあ、レコーディング前からかなり密にコミュニケーションも取って?

荏原 「そうですね。リハスタへ一緒に入ってもらって、アレンジ面でもいろいろ意見をもらったり」

――レコーディングはどういった環境で?

荏原 「豪徳寺のMannish Recording Studioでレコーディングしました。リズムギターとベース、ドラムのベーシックを録って、その上に重ねていくというストレートな方式です。最後の『Coleus』だけは全員で一発録りしましたね。ギターとかドラムとか、これまではセッション前の個別の音作りの面でいろいろ悩んで時間を取られていたんですけど、今回は菅原さんが的確な意見を出してくれたので、かなりスムーズに行きました。ギターについては、エフェクターとかも菅原さんの機材を借りまくって。僕の持ち物はほとんど使ってないんですよ(笑)」

――たしかに、ところどころ「これ菅原さんが弾いてるんじゃない!?」ってくらいトーンが似ていてびっくりしました。ギター以外にも、これまでと全体の音の質感がガラッと変わった印象があります。

荏原 「まさしくそうですね」

――山本さんは何かレコーディングで印象に残っていることはありますか?

山本 「レコーディング期間の少し前に鶏肉を生焼けのまま食べちゃって、カンピロバクターっていう細菌に体をやられてしまって……。レコーディングの前半はお腹が痛い状態で叩いてます」

有馬 「音楽の話じゃないじゃん(笑)」

山本 「なんとか気合で乗り切りましたけど(笑)」

――そんな様子は収録されたプレイからは伝わってこないですよ(笑)。ヴォーカルの印象も以前と少し変わったように思いました。

有馬 「これも菅原さんのディレクションのお陰だと思います。口を大きめに開けてしっかり発音するとか、技術的な部分からかなり助けてもらいました」

――けっこうしごかれた?

有馬 「そうですね、特に5曲目『Marron』は一旦歌にOKが出たあと、“いや、まだまだできるでしょう”という話になって、まるまるやり直しています。あれば修行のようで辛かった……(苦笑)」

――各楽器でエフェクトが印象的に使われていたり、キーボードのカラフルな音も随所に導入されていて、一層アンサンブルに広がりが出たように思います。

有馬 「そのあたりもいろいろ試しましたね。僕がキーボードを弾いて、テープエコーのつまみをリアルタイムで菅原さんがいじってくれたり。あくまでギター主体のアルバムでありながら、いろんな表情が現れるアルバムを狙っていました」

――それと、メロディの美しさというのがやはりTHE TREESの金看板だなと感じました。近年のインディ系の音楽って、どちらかというと全体のテクスチャーを重視する方向が支配的だったかなと思うんですが、そんな中でTHE TREESは、あくまで粒立ちの良いメロディを追求するんだという強い姿勢が聴き取れる。

有馬 「それは嬉しいですね。実際、“良いメロディ”というのはかなり意識しています。最近だとPINEGROVEとか、僕らが好きなTRAVISにしても、メロディを重視しているバンドから影響を受けているのもあって、自然とそうなっていると思います」

――コード進行も、王道的なようでいて、どこか捻れた部分もあるような。

有馬 「僕、実はコードとか全然わからないんですよ(笑)。ただ、好きな曲を聴きながら、コード進行に対して“自分だったらこういうメロディなりフレーズを重ねるな”とか考えるのが好きなので、その成果が出ているのかも(笑)。好きな曲を耳コピしたりもするんですけど、おそらく元のコードとは違うものになっているような気がする」

荏原 「ははは」

――そういう経験がかえってソングライティングのオリジナリティになっているのかもしれませんね。

有馬 「たしかにそうかもしれません」

――アルバムのテーマとなっているのは“花言葉”です。これはなぜ?

有馬 「特に深い経緯があるわけじゃなくて、パッと思いついたキーワードなんです。制作を始める前に、音楽以外のいろいろなものをインプットしようとして、昔の名画を見たりしてたんです。花を描いた印象派の絵画の美しさに感動する一方で、エドワード・ホッパーの描く都会の孤独感や郊外の風景にも魅了されて。自分が千葉出身だからなのか、ああいう風景に共感を覚えてしまうんですよね。その両方の要素を融合させる方法がないかなと思ったときに、1曲ごとに花言葉に関連したテーマで作っていくのを思いついたんです」

――それぞれの曲名が花の名前になっているのもおもしろいですね。中にはあまり馴染みのない花もある。「Chloranthus(ヒトリシズカ)」とか、初めて知りました。

有馬 「正直僕もそこまで花には詳しくはないんですけどね(笑)。まず自分の表現したい意味に近い花言葉を探して歌詞を書いて、その花の名前を曲名にする、というプロセスなんです。だから、直接的に歌詞で花言葉が流用されているわけじゃないんです」

――楽曲の魅力もあいまって、青年と大人の境目にいる若者達特有の、切なさとか、諦念とか、前向きさが混じり合った詩情を強く感じました。甘く切ないけど、どこか俯瞰した視点も感じるというか。

有馬 「たしかに今の自分たちの年齢だからこそというか、今じゃなければ作れなかったアルバムかもしれません」

荏原 「そうだね、それはかなりあると思う。メンバーみんなが同世代だっていうのは大きいと思います」

――みなさん普段は社会人として仕事している?

有馬 「はい。社会に揉まれて疲弊していく中で失っていくものがあると思うんですけど、やっぱりそれを失いたくない、という気持ちが大きいですね」

――竹内さんはそういう歌詞のテーマについてどう思いますか?

竹内 「もちろん共感するところもあるし、すごくピュアで、有馬くんだから書ける歌詞だなって思います。変にカッコつけない彼の性格がよく出ていると思う」

――恋や友情とか、そういうストレートなテーマをここまで素直に表現するというのは相当勇気あることだよな、と感じました。

有馬 「もちろん少し照れくさいですけどね(笑)。今、自分が人から言われたい言葉だという気もします。自分の実体験や感じたことを基に、第三者に語ってもらっているような……自分が書いた私小説を読んでいるような感覚」

――他方、情景描写的で視覚的ワードも巧みに混ぜ込まれています。それこそ絵画的というか、映像的というか。

有馬 「やっぱり制作前にインプットしていたあれこれが反映されているのかもしれません。もちろん映画も好きですね。『Lilac』は、ド直球ですが『スタンド・バイ・ミー』(* 2)をモチーフにしています」

* 2 1986年米、ロブ・ライナー監督作品

――フィクショナルな風景と湧き出る感情のバランス感も、実にギターポップ的だなあ、と思いました。「Chloranthus」は竹内さんと有馬さんの共作曲で、自身で歌っています。切々として、とても素晴らしいヴォーカル。

竹内 「ありがとうございます」

――この曲の歌詞は竹内さんひとりで手がけていますね。

竹内 「お花っぽいモチーフを入れたり、アルバムのコンセプトに寄り添うように書きました」

――この曲もそうだし、さっきも『スタンド・バイ・ミー』の話が出たように、なんというか、全体にうっすらとノスタルジーが漂っていますよね。

荏原 「そうですね」

――最近、ポピュラー音楽全般で、というか音楽に限らず文化全般で、ノスタルジーを内包した表現というのがすごく一般化してきていると思うんです。しかも、その担い手は「古き良きあの日々」を懐かしむ上の世代でなくて、若い世代が多い気がする。これはなぜなんでしょうね。

有馬 「たしかにそういう流れはありますよね。急速化する都市開発とか、自分の住む街がどんどん変わっているという感慨があるから、去りゆくものを余計に想うようになっているのかも。だからといって、決して“昔に戻りたい”っていう強い気持ちがあるわけでもないんですよね」

荏原 「あくまで、そういう儚さに美しさを感じてしまう、という」

有馬 「そう。それと、喪失への寂しさを感じている状態のほうが人の優しさにも敏感に気付くことができるというか」

――なるほど。じゃあ、「今の世の中クソだぜ」みたいな気持ちは入っていない?

有馬 「そういうのは反映されていないですね。自分では社会性みたいなものが一切入っていないと思っているんですよ。あくまで僕の日常の範囲で完結している世界であって」

――でも、そういう個人的な感覚を突き詰めていくと自然と社会的な回路と繋がっていくところもあるんじゃないかなと思うんですよ。実際ここに収録されている曲たちでも、どこかで自分と他者の接点を求め続けている気持ちを歌っているように聴こえるんです。

有馬 「あ~、なるほど」

荏原 「確かに、他と分断して閉じこもるって感じではないですよね」

――バンドっていう形態も、きっとそれ自体が社会的な存在であるほかない。音楽表現に際してバンドという形を採る意義ってみなさんにとってどんなものでしょう?

有馬 「ありがちな言い方にはありますけど、やっぱり自分以外の感性が入って想像以上のものが出てくるというのがバンドならではのロマンという気がします」

荏原 「ライヴだとそういう部分がより顕著に出ますよね。シンガー・ソングライターとそのサポート陣というのと、ひとつのバンドっていうのは出てくる音も確実に違ってくる。そこが魅力」

山本 「自分が好きな音を出している状態がメンバーにも伝わって、その輪が広がっていくような感覚ですね」

――資料に載っている宣材写真も、「これぞバンド!」って感じがして魅力的。

荏原 「これは以前から仲良くしているカメラマンの勝呂亮伍くんに撮ってもらいました。メンバー以外も含んだチーム感みたいなのも大切にしています」

有馬 「普段から一緒に遊んでいる彼だからこそ切り取ることのできた僕らの表情だと思います」

――1stアルバムが完成したばかりで気が早い質問かもしれませんが、今後はどういった活動をしていきたいですか?

有馬 「とにかく、丁寧に誠実に作品を作り続けていきたいと思っています。それと、これまでと同じく、なにがあっても嘘は歌いたくない。ありのままの姿をできる限り素直に出し続けていければいいですね」

竹内 「あと、やっぱりライヴはやっていきたい。今は厳しいけど、コロナが収束したら、これまで行ったことのないところにもどんどん行ってみたいと思います」

■ 2021年6月23日(水)発売

■ 2021年6月23日(水)発売

THE TREES

『Reading Flowers』

CD PCD-83037 2,300円 + 税

https://p-vine.lnk.to/6xChr8/

[収録曲]

01. Clover

02. Edelweiß

03. Primula

04. Iberis

05. Marron

06. Lilac

07. Zinnia

08. Mimosa

09. Chloranthus

10. Coleus

■ THE TREES

■ THE TREES

“Reading Flowers” Release Live

2021年9月12日(日)

東京 下北沢 BASEMENTBAR

開場 17:00 / 開演 17:30

当日 2,400円(税込 / 別途ドリンク代)

[出演]

THE TREES / Laura day romance

[予約]

b_t_tree@yahoo.co.jp