文・写真 | コバヤシトシマサ

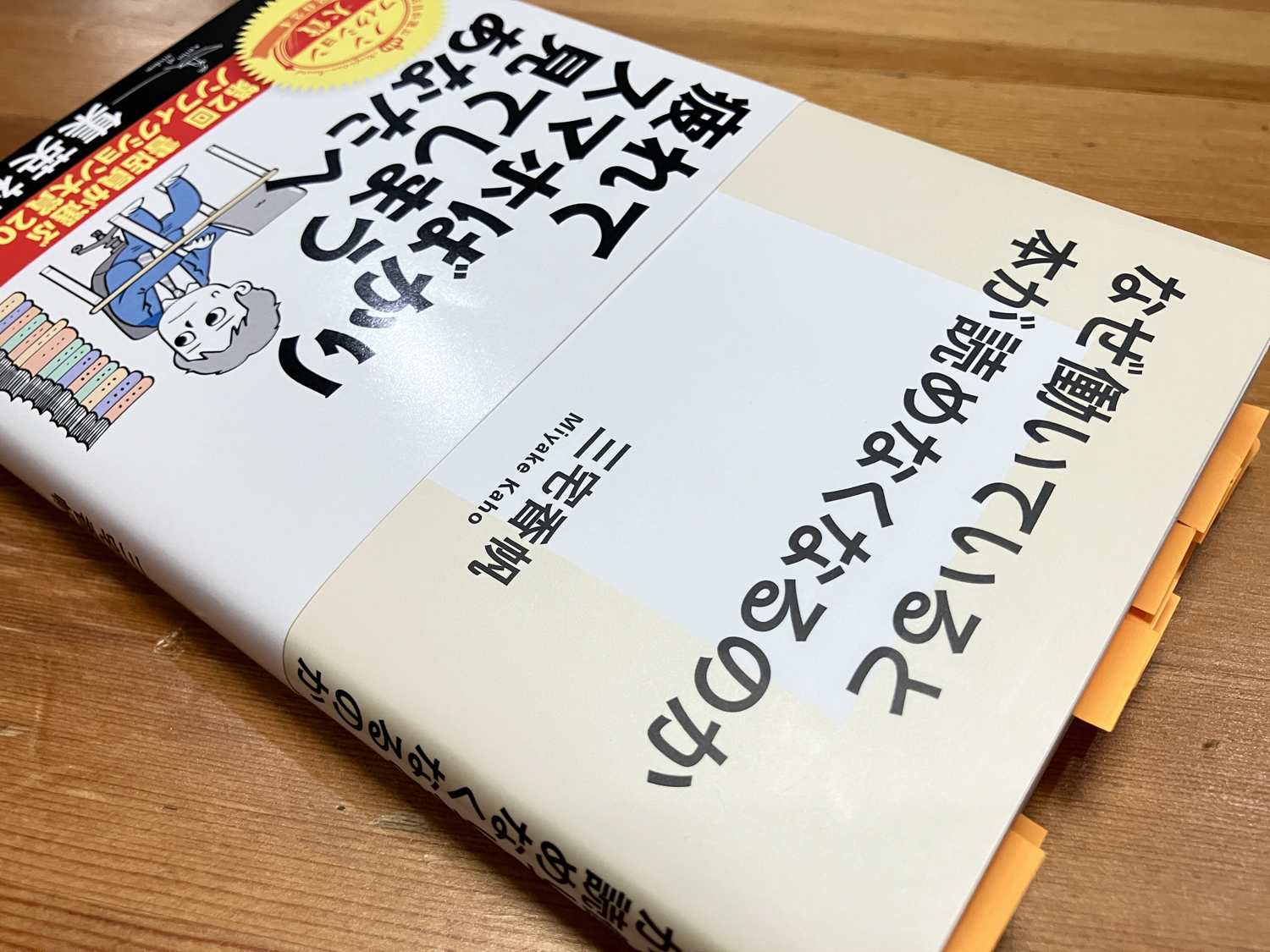

話題となっている本書。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(2024, 集英社)。みなさんご存じだろうか。ずいぶん前からこの本が気になっており、今回ついに手に取ってみた。長く気になっていたのは、その書名だ。なぜ働いていると本が読めなくなるのか

。決して逆張りしたいわけではないのだけれど、自分はフルタイムの仕事をしながら、常々本を読んでいる。よく“本の虫”を自称するくらいで、“働いていると本が読めない”という感覚があまりない。もちろん仕事と読書だけが自分の生活ではない。家事もあるし、読書以外の趣味もある。食事はほぼ毎日自炊で、レコード収集や絵を描くのも趣味だ。なにより酒好きで、日々の晩酌は欠かせない。こうして羅列すると、なにやら自慢話のようで困惑してしまうが……(別段人よりお金や時間に余裕があるわけではないですよ)。強いて言うなら、残業がない職場で働いているというのは多少のアドヴァンテージになっているかもしれない。

本書がベストセラーになるのは、つまり本が読みたいのになかなか読めない人たちが多いということだろう。これまたあべこべなのだが、自分の場合、むしろ逆の悩みを抱えている。実はあまり本ばかり読むのもいかがなものかと自省しているのだ。本なんか読むよりも、たとえば地域のコミュニティに参加するとか、家族や友人たちとバーベキューをするとか、そうしたことのほうがよほど有意義なのではないか。いい歳して、自分はあまりにそうした気概に欠けているのでは?そんな思いを日々抱えている始末なのだ。

そんな特殊な事情もあり(?)、本書を読んでみた。そもそも読書が大衆にどうやって浸透し、そこにはどのような時代背景があったのか。本書はそうした経緯を事細かに明らかにしている。一般大衆が読書の習慣を持つようになった明治時代から現在に至るまでの労働史、および読書史。それらの関連や、都市部と農村部での様相の違いについて。あるいは「教養」と「修養」という啓蒙のふたつの形式などなど。読書を巡ってのそうした事情が数多の文献を参照しながら、つまびらかにされる。本書における広範囲な参照 / 引用は、文芸評論家である著者の敏腕そのもの。まさに膨大な読書量によって、この読書論は積み上げられているわけだ。

本書によるなら、そもそも読書は最初から教養(あるいは修養)という名の付加価値を持っていた。単なる楽しみだけでない、いわば社会的なステイタスとしての側面を持っており、それは趣味であると同時に社会的な意義をも含むものだった。たとえば夏目漱石の『門』にはこんな場面があるそうな。主人公の宗助が歯医者の待合室で、当時の労働者に広く読まれた『成功』という雑誌を手に取る。しかしそのあまりに自己啓発的な内容に辟易し、すぐに閉じてしまう。宗助はこういう名の雑誌があることすら知らなかった。

自己啓発的な雑誌を「そんなものがあることすら知らなかった」と、ひややかな目で見るエリート男性。……これはまさに現代でもしばしば見られる現象ではないか。

――三宅香帆 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』2024, 集英社 p52

読書のこの“社会的なステイタス”という側面は、なかなかに厄介だ。読書家にとって、読書は生活や人生を豊かにするものであり、どこか特権的なものだ。無論、登山であれ、釣りであれ、それを趣味にする人にとっては特権的なものかもしれない。それでも読書が持つこの手の“特権意識”は、自分にも覚えがある。たとえばついついスマートフォンの画面をスワイプし続けて1時間も過ごしてしまったとき。おっとこれはいけないと戒めるのだが、では何がいけないのか。少なくとも自分には、SNSやショート動画を眺めるのは無為なことだとの意識がある。考えてみればこれはおかしな話で、たんに余暇の趣味の話なら、本を読もうが、ショート動画を見ようが、どちらでもよいはず。しかしある種の読書家にとって、やはり読書は特別なのだ。知識欲や教養欲、社会的なステータスのようなものが含まれている。だからこそ“本が読めなくなる”のは問題視される一方、それこそが読書を特権化する読書家の躓きにも見える。

紹介を進めよう。本書で三宅は、働きながら本が読める社会であるために“皆が半身で働く社会”を提案する。この提案には全面的に賛成。詳しくは本書を読んでほしいのだけども、右肩当たりの経済成長が望めない現在、それは避けられないとも感じる。入社した会社を定年まで勤め上げるとか、会社に帰属意識を持つような労働観は、もはや過去のもの。であるなら、仕事以外の様々なチャンネルを持ち合わせていなければ、人生は貧しいものになってしまう。

読書に限っていうなら、難敵は労働よりもスマートフォンだろうか。本書の帯にも疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ

との文句がある。なぜ疲れた現代人がスマートフォンしか見られなくなるのかは、本書を読んでもらうとして、人間の認知がスマホの画面を流れる細切れの情報に最適化されていくような現状は確かにある。「フロー」と「ストック」という言葉があるけれども、それを“流れていくもの”と“蓄積されるもの”と考えるなら、本来「ストック」であった教養でさえ、いまではインターネット上の「フロー」として扱われている印象がある。余談ながら私見を付け加えるなら、インターネットやスマートフォンの普及は、映画を大きく変えたと思う。昨今の映画は、もはやかつて映画と呼ばれたものとは異なる。メディアの変化によって人間の認知のありかたは変わるのだから、それは必然ともいえるし、一概に悪いとも言い切れない。しかしどこか寂しい気がするのもたしか。

いち読書家として、本を読むのは素晴らしいことだと思う。読書家が増えることは、社会にとって望ましいとも思う。しかし先ほど述べた通り、それは読書家による読書の特権化かもしれない。本書の読了後、提示された問題の根底に、本が読めなくなることは果たして悪いことなのだろうかとの深淵な問いが残った。趣味が持てないような長時間の労働環境は論外として、読書家の数はゼロにはならないだろう。少なくとも当面は。情報メディアの環境が変わるに従い、人々が求めるコンテンツの内容も変化する。書籍よりもショート動画が隆盛を極めるのは、果たして間違っているのだろうか。ご同輩の諸兄姉よ、どう思われるだろう。

■ 2024年4月17日(水)発売

三宅香帆 文・著

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

集英社 | 1,000円 + 税

新書判 | 288頁

ISBN 978-4-08-721312-6

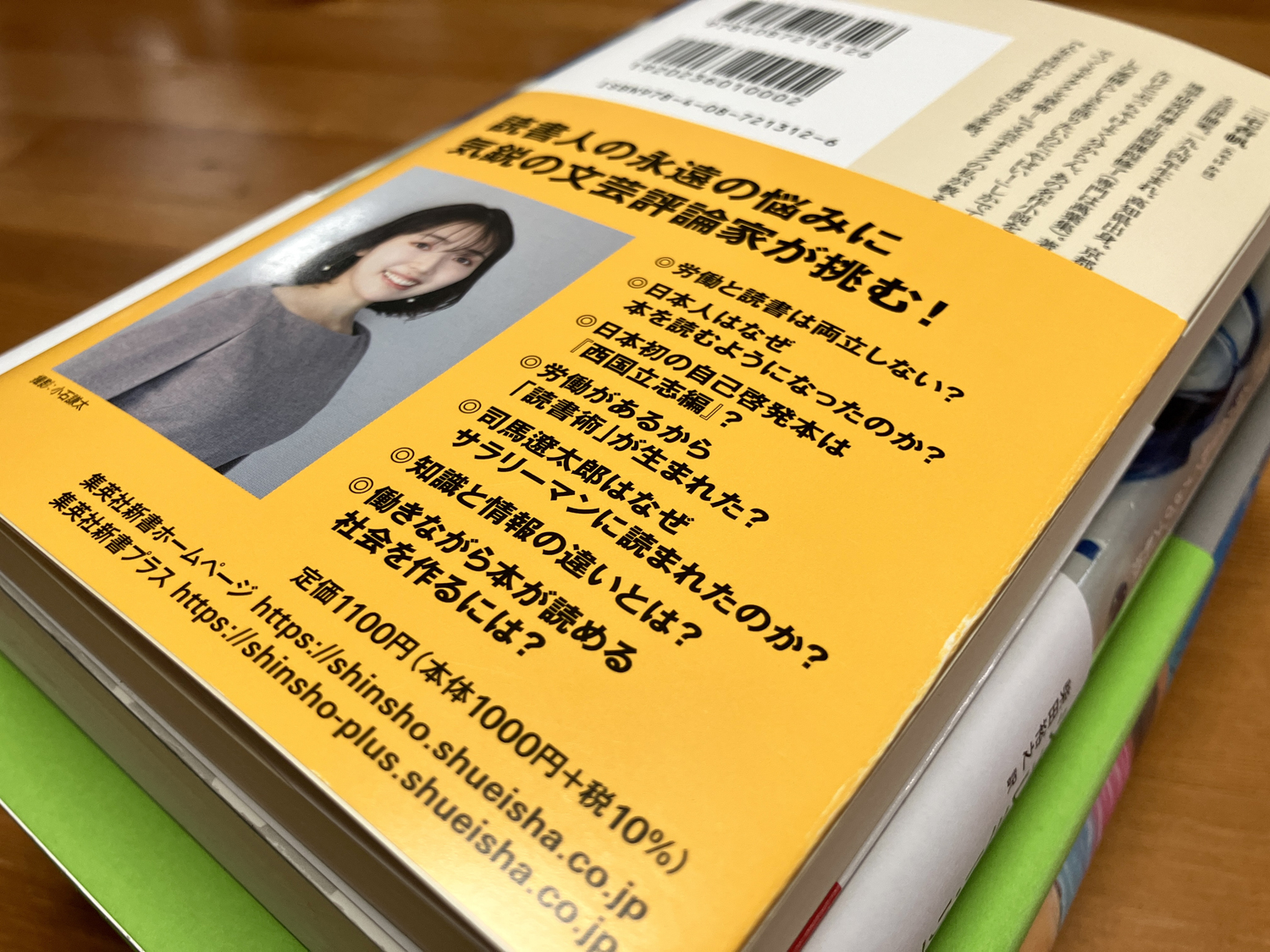

人類の永遠の悩みに挑む!

「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。

「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。

自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。

そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?

すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。

[目次]

まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました

序章 労働と読書は両立しない?

第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代

第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代

第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中

第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代

第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代

第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代

第七章 行動と経済の時代への転換点―1990年代

第八章 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代

第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代

最終章 「全身全霊」をやめませんか

あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします