文・写真 | コバヤシトシマサ

「子供たちに音楽を教えるにはどうすればよいか」そう尋ねられたPaul McCartneyが、それにピアノの前で応じる動画がある。少し前にネットで話題になった短い動画。彼はいくつかの鍵盤を使い、ちょっとした曲のモチーフを弾いてみせる。簡単なコードからはじめて、鼻歌でメロディを少し。シンプルな、素案のような演奏。彼のやりかたが音楽の手ほどきとして優れているのと同時に、それとは別の驚くべき事態もここでは起こっている。ひとたび彼がドミソの和音をタン・タン・タンと叩いただけで、なんということでしょう、すでにそれは特別な“音楽”になってしまうのです。

おそらくこれには彼の演奏技術の高さも関係している。McCartneyが優れたミュージシャンであることについて、そのあまりに巨大(かつ自明?)なテーマについては、ここでは説明しません。できません。だが、おそらく誰しも承知の通り、ここで起こっていることには演奏家としての良し悪し“以外”も関係している。McCartneyがこれまでに書き、歌い、演奏してきた数々の楽曲を僕たちはよく知っている。彼の歌声。彼のシャウト。メロディ。その後ろで鳴るホーンやストリングス。彼の演奏にはそうした背景がある。それらと一切無関係に彼の演奏を聴くことは、もはやほとんどできそうにないほど。そうした背景、大げさにいうなら彼自身のこれまでの音楽史が、彼の身振りを特別なものにしている。これは芸術の魔法でしょうか。微笑ましくもあり、奇妙で、考えるに少し恐ろしくもある。芸術は魔術か。

聞いた話。夏目漱石が身辺雑記を書くと、当時の大衆は喜んだという。何を食べた。誰に会った。そうした類のこと。彼自身による生活についての記録を、多くの読者は喜んで読んだ。このエピソードが本当かどうかは措くとしても、当時の大衆の心情は、現代の僕たちにも理解できる。夏目漱石にも生活があり、大衆はそれを文学のように眺める。芸術家が、神話の世界の住人のように扱われる。

芸術家は神話の世界に住み、その造作ない身振りですら時として芸術になってしまう。そうした“まやかし”が、芸術にはある。ところで芸術とその“まやかし”となれば、すぐに思い当たる人物がいる。マルセル・デュシャン。デュシャンが有名な『泉 Fontaine』(1917)で試みたのは、その“まやかし”を演じてみせることだったのだろうか。あるいはそうした仕掛けを暴いてみせようとしたのか。

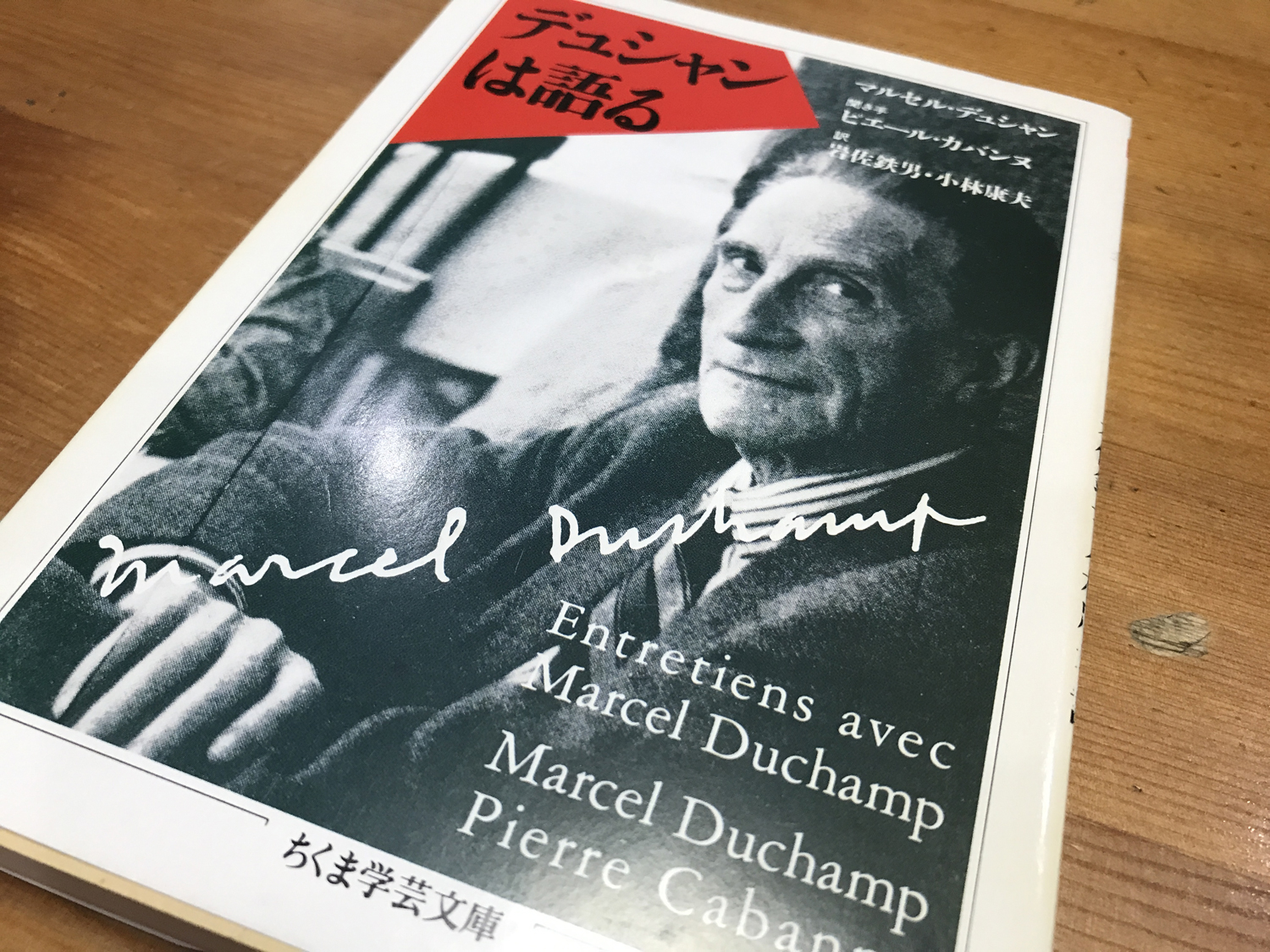

デュシャンは奇妙な作品をいくつも残しており、芸術の神話の世界でも最も深淵な存在と言える。生真面目な彼の表情。残された写真のうち、彼が笑っているものを見たことがない。いつでも神妙な表情で、しかしどこか人を食ったような印象もある。晩年のデュシャンが自身の作品や人生について語ったインタビュー集『デュシャンは語る』(聞手 ピエール・カバンヌ | 筑摩書房)によるなら、彼は「生活のために働くのは、少しばかげたことだと思います」とも、「働くよりもただ呼吸することの方が好きなのです」とも発言している。通して読んでみるかぎり、それらはユーモアではないし、なんらかの主義主張でもない。ひとりの人間のごく素朴な見解として、彼は淡々とそう述べている。その一方、アンリ・マティスへの敬愛を語るのと同じ口調で。芸術の魔法とは無縁に見えるデュシャン。しかし彼は『泉』や『大ガラス (彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも) La mariée mise à nu par ses célibataires, même』(1915-23)を残している。彼の作品は様々な論法によって評されてきたが、彼自身にはそうした巧妙さがまったく欠けているように見える。

デュシャンの『泉』。あの小便器。世紀の大ボケ。出オチ。スベり芸。あまりにばかばかしくもあり、しかしそう指摘する者を小便器の奥から真顔で見つめ返すデュシャン。芸術家であり、神話の世界の住人であり、小便器の奥の生真面目な紳士でもある。なんということでしょう。