文・写真 | コバヤシトシマサ

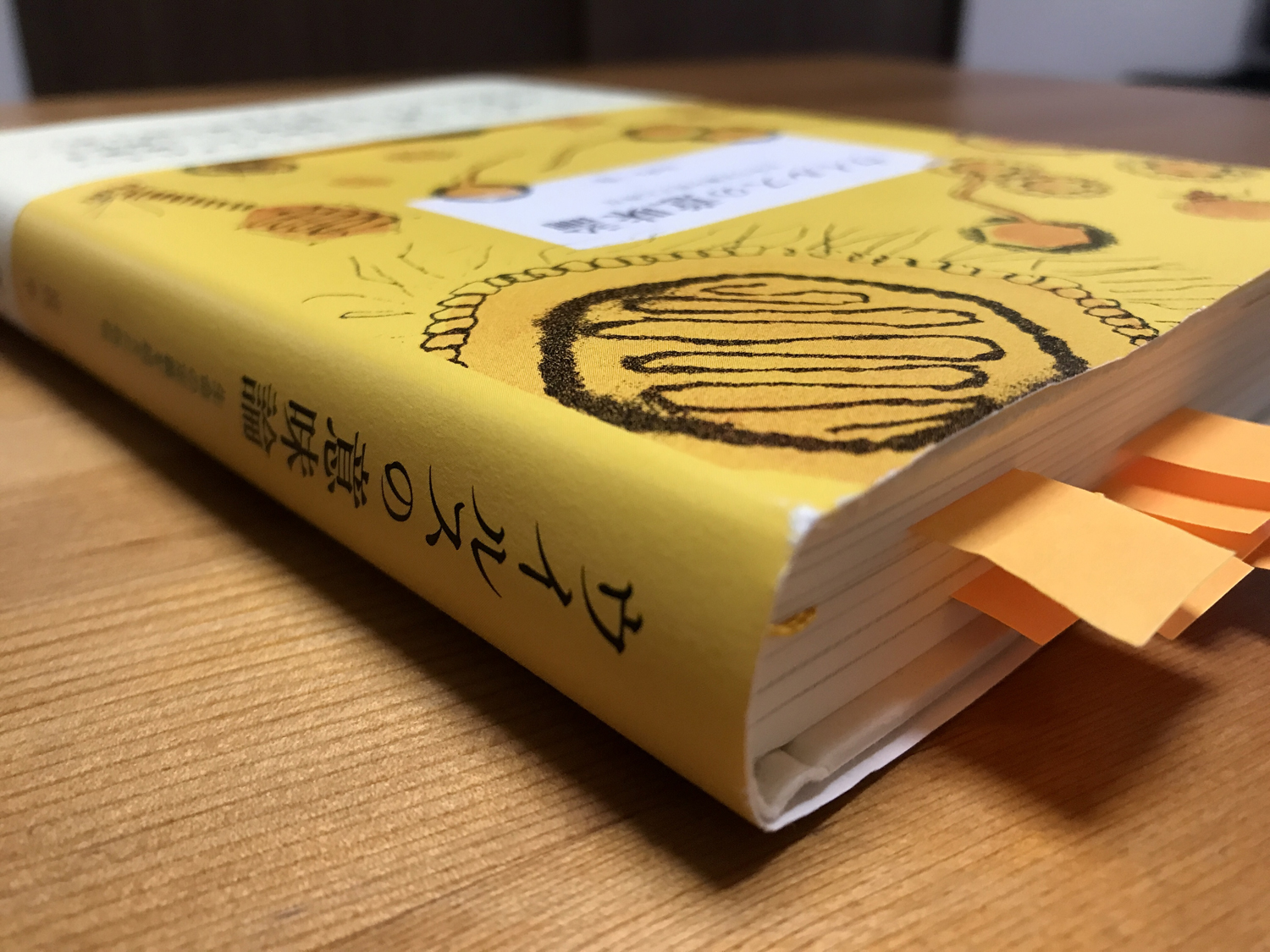

少し前に古本屋で手に入れた山内一也『ウイルスの意味論 生命の定義を超えた存在』(2018, みすず書房)。しばらく積読状態だったのを最近になって通読し、わぁっと頭が沸き上がったような状態になっている。以下、本に書かれている内容と、自分の見解とをあまり分け隔てなく記してみる。これは論文でもないし、そういうのもいいだろう。

わたしたちは人間で、つまりヒト科の動物だ。ヒトは身体の中で自らの細胞を日々生産することで生命を維持している。身体はいつでも代謝を繰り返しており、おもにタンパク質から成るという細胞を日々作り出している。そしてそのタンパク質の設計図が遺伝子、つまりDNAの塩基配列ということになる。DNAが持つ設計図を基に、身体はタンパク質を日々再生産し続けている。生物としての人間の生命活動を一言で言うなら、ひとまずそうなる。わたしたちはタンパク質の塊だ。このあっけらかんとした科学的事実は、どこか人間の思考を越えているように思う。要するに、よく意味がわからない。

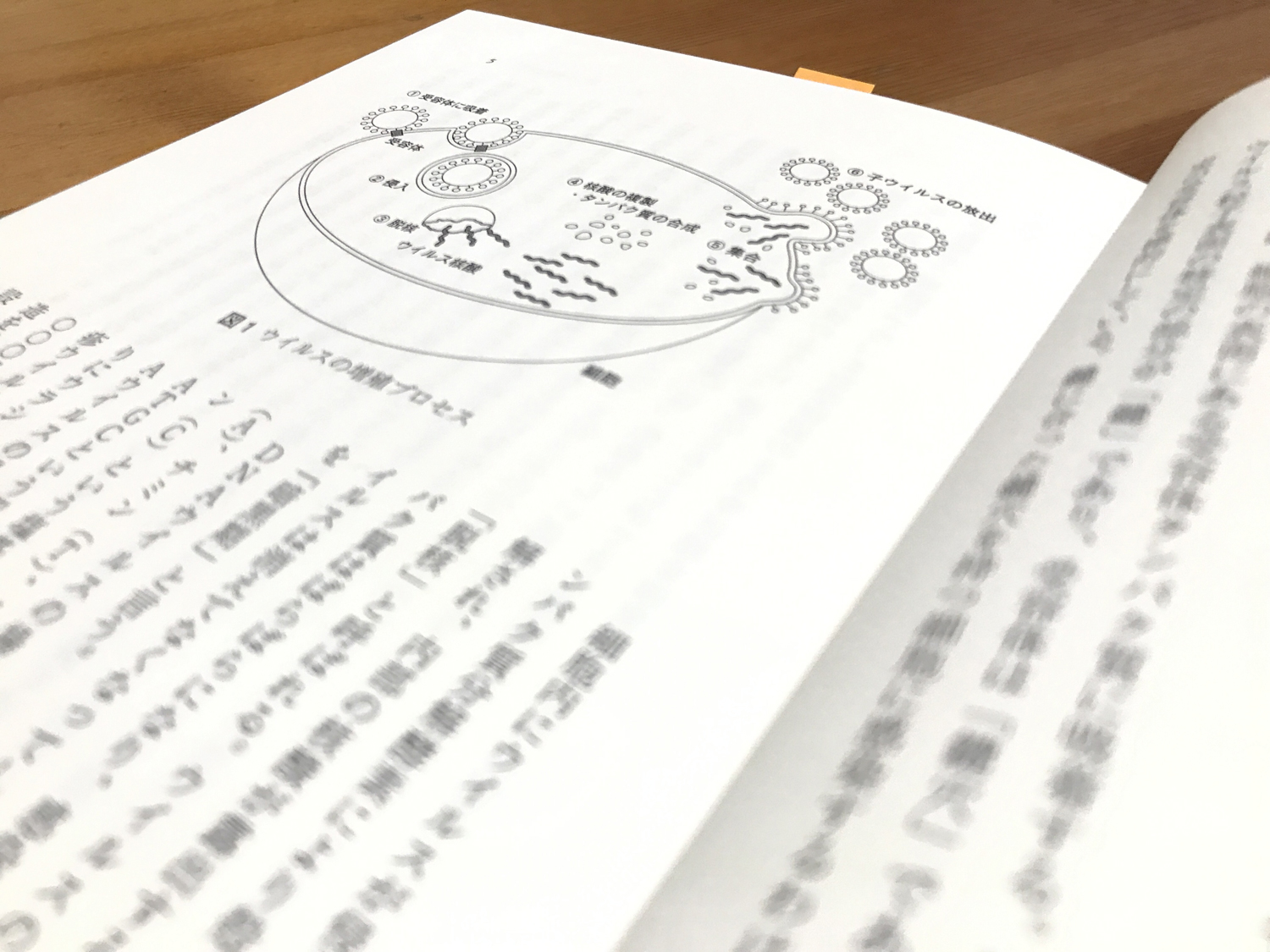

動物や植物が行うタンパク質の再生産のプロセスに介入し、自らの存続を図っているのがウイルスだ。ウイルスは細胞に侵入し、そこにあるDNAを書き換え、タンパク質の再生産の仕組みを乗っ取る。そして自らの分身を生成し、拡散し、存続を維持している。病人だけでなく、健康なヒトのからだでも、これは起こっている。

そうした事実を知ったとして、しかしわたしたちがウイルスについて考えるのは、たいていは病気の原因としてのそれについてくらいだろう。ウイルスもタンパク質も関係なしに、わたしたちは日常生活を送っている。

本書『ウイルスの意味論』は、ウイルス研究の最前線で実践を重ねてきた著者による一般向けの読み物といっていい。一般向けとはいっても、曖昧なところはない。学術的な意義を損なわないようにするためか、科学的に厳密な記述がなされており、とくに専門的な部分については少し難しいところもある。でもそれらをすっ飛ばしたとしても、大変示唆に富んだ読書体験となった。誰もが聞きなじんだ言葉である“ウイルス”。しかし実のところほとんどの人がその生態を知らないでいる。自分もそうだった。これまでウイルスと細菌(バクテリア)の違いもよく把握していなかった。本書で再三指摘されるように、菌とウイルスとはまったく異なる。

ウイルスの研究における歴史的な経緯、とくに20世紀に入って格段に進歩したその成果について、本書はその具代的な事例をもとに紹介している。天然痘ウイルスとそのワクチンの発見(p8)、および天然痘が根絶されるに至った経緯(p149)。癌の原因となるウイルスについて(p86, p194)。あるいはヒト免疫不全ウイルス(HIV)がいかにして人間と共存可能になったか(p197)。あくまで具体的な事例についての解説なので、とっつきにくいところはない。ないのだが、その平易な説明を読むうち、謎はだんだん深まっていく。ではウイルスとはいったいなんなのか。

ウイルス自体はDNAの塩基配列に過ぎない。ウイルス自身は細胞もタンパク質も持たず、つまりウイルスはただの情報に過ぎない。本書で度々指摘されるように、ウイルスは一般的な意味においての“生命”ではない。ただの情報の粒子である。しかしひとたび動物や植物の細胞に侵入すると、その細胞内のDNAを書き換え、それにより自らを再生産し、分散させる。改めてこれは奇妙な生態だ。この奇妙さについて、一貫して本書は書かれている。

これは指摘しておくべきだろうけども、本書はコロナ以前に書かれている。『ウイルスの意味論』と題された書籍が、このコロナ禍以前に書かれていたことに驚いてしまうのだけども、さらに驚くのはその内容だ。そこには新型インフルエンザがアジアで流行する背景やそれへの警告があり(p217)、また“ガイドRNA”による遺伝子の逆転写技術についての記述もある(p148, p234)。後者の“ガイドRNA”は、コロナワクチンでその名を知られるようになったmRNA(メッセンジャーRNA)に関連すると思うのだけど、どうだろう。いずれにせよ飛躍的に進歩している現在のウイルス研究についても紹介されている。

ヒトの病気の原因となるウイルスのうち、根絶されたものは天然痘ウイルスのみだそうだ(ヒトには感染しないが、多くの野生動物に感染する牛疫も根絶されている)。長らく人類を襲ってきた天然痘ウイルスは人間によって地球から根絶されたわけだが、一方でその他多くのウイルスは、人類よりもはるかに長い年月を経てきている。そもそもウイルスは病気の原因になるだけではない。動物や植物が本来は持っていない技能をウイルスが与えている事例もある。光合成の手段を持たないウミウシが、ウイルスの感染によって光合成を実現したり、あるいは殺虫剤が効かなくなるように変異した害虫の進化にウイルスが寄与していたり。ウイルスが病気の原因であるというのは、その多様な生態のひとつの側面に過ぎない。そもそも人間は“内在性ウイルス”と呼ばれる、もともとウイルス由来のDNA塩基配列を生まれつき持っている。

改めてウイルスとはなんだろか。“ウイルス”との呼び名が、なんらかの侵入者を指すことはよくある。PCがウイルスに感染した、とか。言語とはウイルスであり、人間はそれに支配されていると指摘したのはかのウィリアム・バロウズだった。そこまでのカマしは措くとしても、多くの人が経験的に知るように、異質な侵入者が状況を大きく変えてしまう事態は、わたしたちの日常にしばしばある。

ではウイルスによるわたしたちの変異をどうとらえればいいのか。これがよくわからない。『ウイルスの意味論』と題された本書には、ウイルスがどのように認知され扱われてきたかの歴史的経緯、つまり“意味論的”な変遷は記されているが、ウイルスの“意味”そのものについては記されていない。人間の“意味”と同様、おそらくそれは科学で記述できない範疇の命題だろう。“意味”の水準においては、わたしたちはタンパク質の塊ではないのだから。

■ 2018年12月14日(金)発売

山内一也 文・著

『ウイルスの意味論 生命の定義を超えた存在』

みすず書房 | 2,800円 + 税

四六判 | 280頁

ISBN 978-4-622-08753-3

ウイルスとは何者か。その驚くべき生態が明らかになるたびに、この問いの答は書き替えられてきた。

ウイルスは、数十億年にわたり生物と共に進化してきた「生命体」でありながら、細胞外ではまったく活動しない「物質」でもある。その多くは弱く、外界ではすぐに感染力を失って“死ぬ”。ただし条件さえ整えば、数万年間の凍結状態に置かれても、体がばらばらになってしまったとしても“復活”する。ウイルスの生と死は、生物のそれとはどこかずれている。

一部のウイルスは、たびたび世界的流行を引き起こしてきた。ただしそれは、人類がウイルスを本来の宿主から引き離し、都市という居場所を与えた結果でもある。本来の宿主と共にあるとき、ウイルスは「守護者」にもなりうる。あるものは宿主を献身的に育て上げ、またあるものは宿主に新たな能力を与えている。私たちのDNAにもウイルスの遺伝情報が大量に組み込まれており、一部は生命活動を支えている。

ウイルスの生態を知れば知るほど、生と死の、生物と無生物の、共生と敵対の境界が曖昧になっていく。読むほどに生物学の根幹にかかわる問に導かれていく一冊。

[目次]

はじめに | ウイルスとともに生きる

第1章 | その奇妙な“生”と“死”

第2章 | 見えないウイルスの痕跡を追う

第3章 | ウイルスはどこから来たか

第4章 | ゆらぐ生命の定義

第5章 | 体を捨て、情報として生きる

第6章 | 破壊者は守護者でもある

第7章 | 常識をくつがえしたウイルスたち

第8章 | 水中に広がるウイルスワールド

第9章 | 人間社会から追い出されるウイルスたち

第10章 | ヒトの体内に潜むウイルスたち

第11章 | 激動の環境を生きるウイルス

エピローグ

あとがき

註

索引