文・写真 | コバヤシトシマサ

最近まであまり小説を読んでこなかったので、よく知られた作家でも、全然知らないということがままある。実は夏目漱石を1冊読み通したのは最近のことだし、つい先日、はじめて大江健三郎を読んだ。これまで読書を趣味にしてきたものの、小説には苦手意識があった。なんと言ったらいいのか、言葉によって人物や風景を描写するというその仕組みに、妙な気恥ずかしさがある。おかしいだろうか。例えば友人が唐突に自作の詩を朗読しだしたら、きっと面食らってしまう。そんな類いの気恥ずかしさ。空がどんな色をしており、そのとき男はどんな風に空を見たのか。そうした情景描写みたいなものに、なんともこそばゆい感じを持っていた。

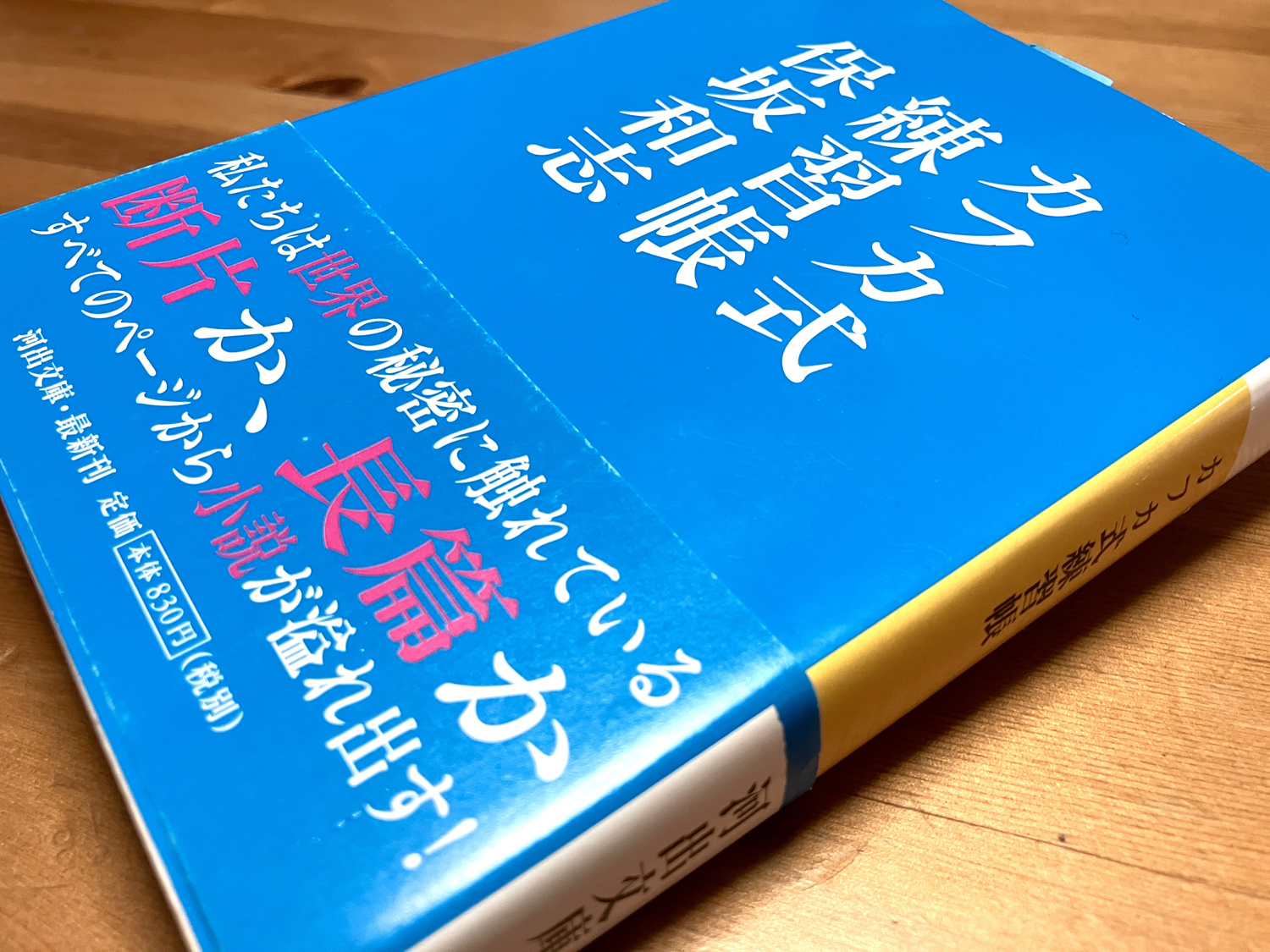

ところが去年の夏あたりに体のスイッチが切り替わり、猛烈に小説を読むようになった。これは単に小説を読む趣味ができたというだけではない。世界を知るための新しい方法を得たような感慨がある。それは方法というか、新しい技術のようなもので、そうした事態を強くもたらした作家がこれまで何人かいる。しかしここにきてちょっと決定的な更新が起こってしまった。ある本を読んでしまったのだ。保坂和志『カフカ式練習帳』(2012, 文藝春秋)。彼が大変に著名な作家であることは知っていたけれども、このような異様な書き手であるのを、恥ずかしながらこれまで全然知らなかった。

これ1冊しか読んでいないとはいえ、異様な書き手との評は決して言い過ぎでないと思う。『カフカ式練習帳』と名付けられたこの本は、その名のとおり練習帳の体を成している。短い素描を集めたスケッチ集のような作品で、それら各スケッチの内容は広くヴァラエティに富んでいる。日常生活の記録があり、夢日記があり、小説の断片もある。不条理コントのような創作もあれば、自らの思弁が展開されもする。ときに尻切れのまま別の話が始まりもするが、しかしだからといって実験的な難解さは全くない。声を出して笑ってしまった箇所がいくつかあった。このような本がなぜ書かれたのか、その理由を著者は本書に書き込んでいる。

美術系の人が本業以外の余暇に凧を作ったりパラパラマンガを描いたりするように、小説家が(余暇に)文章を書くにはどうすればいいか。美術系、音楽系のひとたちのよろこび=手なぐさみ=気晴らし。

――保坂和志『カフカ式練習帳』2015, 河出文庫 p11

あとがきによるなら、カフカがノートに書き遺した断片集がおもしろかったので、自分もそれをやってみたのだという。この本が書かれた動機はこのうえなく明解に説明されており、実際に本書はそのとおりの内容になっている。そのうえで、これはかなり異様な本だ。1冊を通してのストーリーを持たず、それぞれの断章は口調もトーンもばらばら。わたしは

との一人称で語られる思弁のあと、彼は

との三人称で記述されるフィクションが続く。それでもばらばらな断片の集まりだとの表面上の問題とは裏腹に、脈絡のないこの書物は、しかし頁を埋める言葉たちが錨となって、読者を読むことの喜びに引き留める。これはちょっと他に類書を思いつかない本だ。これに似た感触をどこかで感じたような気もするけども、どうにも判然としない。

一方で本書は著者自身の書く喜びにも溢れている。書く喜びだなんて、なんだか安っぽく聞こえるだろうか。著者の保坂は小説論もいくつか発表しており、それらは未読ながら、小説とは何かとの問いについてかなり自覚的な作家だと推測される。そんな作家の作品に対して、“書くことの喜び”なんて素朴な評は慎みたくもなるが。それでも言いたい。この本は書くことの喜びに溢れている。そう思う。あるいはこういってもいい。この本を読んだ読者は、自分でもなにか書いてみたくなる。このように書くことの喜びを、自分も体験したくなる。

読み進めるうち、おかしなエピソードに思わず笑ってしまったり、しかしそのすぐあとにはおよそ現実とは思えない体験談がさも当然のように生真面目に綴られる。断片の妙とでもいうべき読書を続けるうち、やがてこれらの言葉はいったい何なのかとの疑念が読者を支配することになる。というのも、著者自身が本書内で幾度かほのめかしているとおり、なんであれ書かれた言葉は、それを読む者にとっては一定の現実なのだ。

書かれたこと、聞いたことを本当のこととして受け取る心の特異な強さ。強さではないかもしれない。強さ・弱さでない心のある状態。

――保坂和志『カフカ式練習帳』2015, 河出文庫 p322

「私が眠っていたあいだ私は起きていた」あるいは、

「私がここにいなかった日々、私はここにいた」

という文が人の胸に生まれたら、その人はその文を受容し、そこから自分の考えをはじめなければならない。

――保坂和志『カフカ式練習帳』2015, 河出文庫 p413

書かれたこと、聞いたことを本当のこととして受け取る心の特異な強さ

か。それが創作であれ、日記であれ、あるいは文意の読み取れない詩であっても。なんであれ言葉が意味を持つとき、意味の水準ではそれは事実を成している。そんなあられもない実情について書かれたのが、本書ではないだろうか。

著者はさらなる先へと向かう。本書はカフカが遺したノートの一部を、保坂が書き替える試みも収録されている。カフカの原文がまずあり、その構成はそのままに、対象となる事物や情景を別の語に置き換えて文章が綴られる。言葉をある種のアルゴリズムのように見立て、入力を変えた場合にその出力がどう変化するのか、その出力からどんな情景や情感が生まれるのかをテストするような試み。小説家というよりはエンジニアの仕事に近いそんな試みを通して、保坂はAIが類型から文章を生成するようにして言葉を綴る。河原の石を並べ替えるようにして言葉を扱っている。ここでは言葉は、石器時代の素朴な道具のようなものだ。

言葉は因果関係を説明する道具ではないとの主張を、保坂はくり返す。言葉が世界のすべてではないとはいえ、言葉という道具立てによってはじめて、この世界はあらわれる。だから言葉を道具として見立てる所作において、人間とAIとはそれほど大きな差はないのかもしれない。河原の石を並べ替えるようにして言葉を扱う。その観点からいうなら、創作も、日記も、夢も、引用も、それほどの違いはない。本書は河原に積み上げられた石でもある。