文・撮影 | しずくだうみ

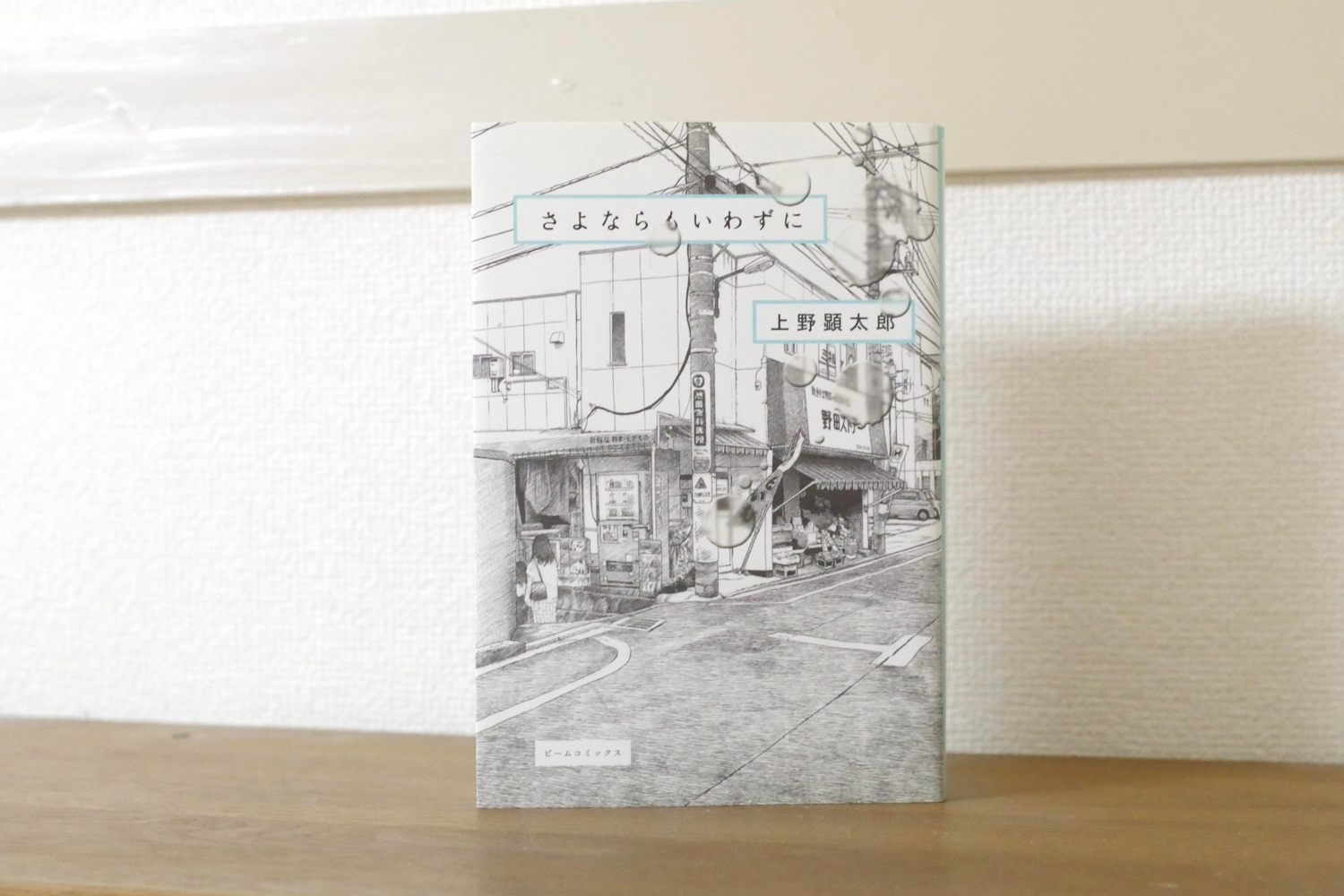

上野顕太郎『さよならもいわずに』 | KADOKAWA ビームコミックス

著者の上野顕太郎は、最愛の妻・キホを突然失った。「さよならもいわずに」、死んでしまうんだという覚悟をする間もなく、気がついたらそこにあったはずの命はなくなっていた。そして著者は妻の葬儀が終わった直後に、自らこの作品を書くことを編集担当に持ちかけた。そのときのネームを「作品としての客観性を欠いていた」と著者は表現している。しかし、時間の経過によるものか、のちの編集によるものなのか、主観性・客観性のバランスが取られているように感じられた。そして、それが読みやすさ・受け入れやすさになっていると思う。

人は必ず死ぬ。そのことに気づいた幼少期、どうしようもない不安が私を襲ったことをこの漫画を読んでいて思い出した。死んだらどうなるんだろう、どこにいくんだろう。そういうことを夜に考え始めるとなかなか眠れなかった。そして、「死んだらどうなるのか」と親に尋ねた。特定の宗教を持たないからなのか、「死んだら何もなくなる」と言っていた。今から考えると子どもには救いがなさすぎるという気がするが、変にごまかした表現をされるよりはよかったのかもしれない。それでもやはり「何もなくなる」のだと思うとひどく恐ろしく感じた当時の私は、幼いなりにショックを受けていたと思う。

私はこれまで幾人かの親戚・友人・知人を見送ってきた。大往生と呼ばれるような亡くなりかた、生きたいと思いながらも闘病の末に亡くなってしまった人、病気のせいで自ら命を絶ってしまった人、そしてこの著書のような本人も予期していなかったであろう突然の死を迎えた人もいた。どんな形で亡くなった人であれ、周りの人たちが葬儀をしたり、それぞれのかたちで弔ったりしていた。そして、遺された多くの人たちが、「あちらの世界でも」「天国でも」といった表現を使っていた。この著書の中でもそういう表現が出てくる。生物学的には、死後の世界がないことはわかる。わかってはいる。しかし、“死”という、不可逆で変えることのできない事実に直面した時、「肉体は失われてもどこかで生きていてほしい」という気持ちになるのが人間で、それを説明するかのようにそれぞれの宗教にそれぞれの死生観があり、そこに人々は気持ちの拠り所を求めていて、気持ちの整理をする軸にしているのだ。

先日、私の祖母が亡くなった。92歳の大往生だった。『さよならもいわずに』とはおよそ真逆な別れかたではあるが、祖母のことをきっかけに本書を読み返した。

「12月9日と10日 たった一日の違いで 世界はまるきり 変わってしまった」

――上野顕太郎『さよならもいわずに』

遺された人にとってはその日を境に“その人がいない人生”が始まり、悲しみを受け入れたり受け入れなかったりしながら生きていく。どんな死にかたであろうとそれは変わらない。そういう葛藤が、著者の体がどろっとする描写に出ていると思う。この描写は度々登場する。漫画独特の言葉ではない表現によって身近な人の死を体験したことがない人にも感覚を身近にさせているように思う。

重いテーマだと思って敬遠する人が多い内容かもしれない。しかし、生きている限り死ぬことは避けられない。どう死ぬか考えることは少なくても、どう生きるか考えることは多いのではないだろうか。そうやって考える時に頭の隅にいてくれる、そんな一冊だと思う。

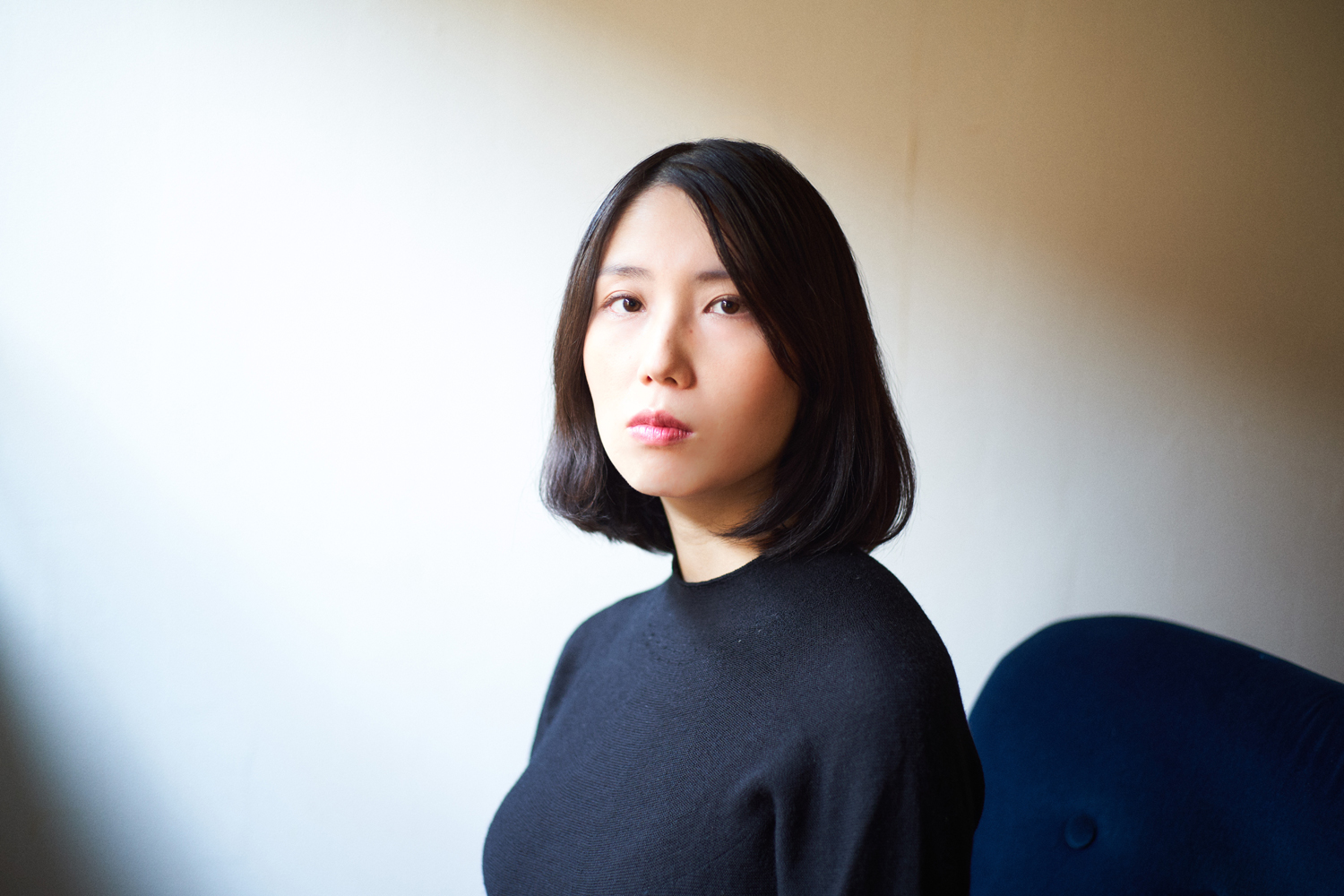

しずくだうみ Umi Shizukuda

しずくだうみ Umi ShizukudaOfficial Site

東京のシンガー・ソングライター。

これまでに2枚のアルバムを「なりすコンパクトディスク」(HAYABUSA LANDINGS)、「ミロクレコーズ」よりリリース。自主レーベル「そわそわRECORDS」からは5枚のミニ・アルバムをリリースしている。

鍵盤弾き語りのほか、サポート・メンバーを迎えたバンド・スタイルや、デュオでのライヴ演奏で都内を中心に活動。ライヴ以外にもトラックメイカーによる打ち込み音源など多彩なスタイルで楽曲を発表している。現在はライヴ活動は休止中。

睡眠ポップユニット sommeil sommeil(ソメイユ・ソメーユ)の企画運営でもある。楽曲提供は、劇団癖者、ジエン社、電影と少年CQ、朱宮キキ(VTuber)ほか。