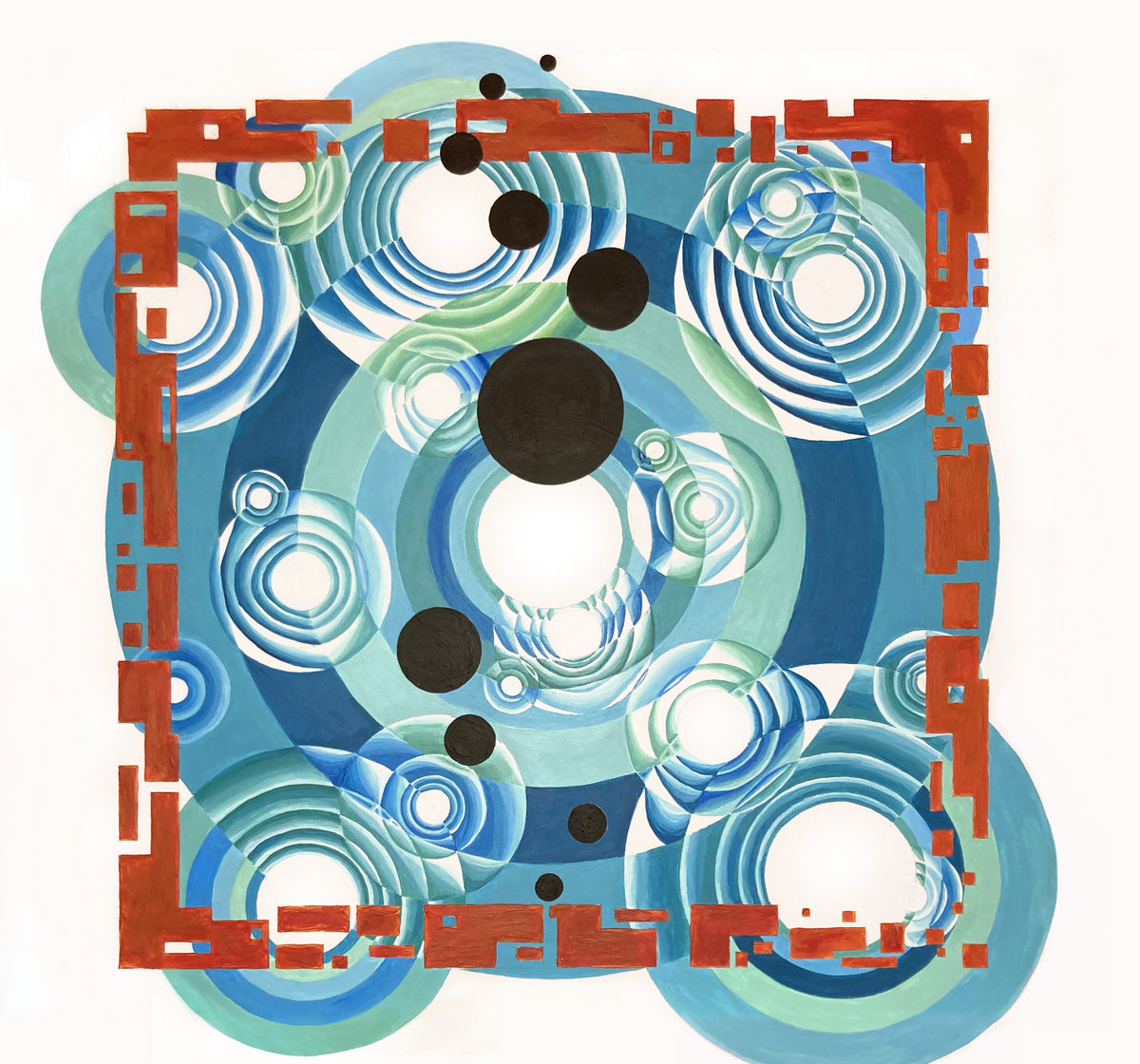

時間、無限、幻想、波紋

すでにこちらでもインタビューを公開しているDunn所属のMR. BUNGLEやTOMAHAWKはもちろん、IMPERIAL TRIUMPHANT、CLERICといった関連バンド名に引っかかった人は、ぜひチェックしてほしい。

取材・文 | 鈴木喜之 | 2022年10月

通訳・翻訳 | 竹澤彩子

Photo | ©Naeemah Z. Maddox

――あなたはニュージーランド出身とのことですが、どのような音楽環境に育ったのですか?楽器を手にしたきっかけや、当時どんな音楽を聴いていたのか、などについても教えてください。

「私はピアノを弾いて育ち、ヴァイオリンやサックスも経験しました。幸運なことに、音楽のレッスンが気軽に受けられる学校に通っていたので、数ヶ月間ドラムを叩いたこともあります。ギターを始めたのは14歳のときで、理由はバンドに参加できるエレクトリックな楽器という点に魅力を感じたからでした。子供の頃は、両親が好きだったDavid Bowie、QUEEN、PINK FLOYDなどを聴いていて、自分でギターを始めた頃にメタルと出会いました。あるレッスンでは、最初にブラックメタルの弾きかたを教えてください、とEMPERORのCDを持っていったんです。先生は代わりに“Enter Sandman”の楽譜をくれました」

――アメリカに移住し、マイアミでメタル・バンドをやることになったのには、どんな理由があったのでしょうか?

「もっと音楽を追求するために、引っ越しました。アメリカには、より多くのチャンス、より大きなネットワーク、そしてよりツアーがしやすい環境があるように思えたので。それまで旅行した際に得たコネクションでマイアミに来て、到着した数ヶ月後にはGIGANのベーシストとして広範囲のツアーに参加しました。その数年後、ギターに集中したいと感じ始めたところで、Randy PiroがGIGAN脱退後に結成したORBWEAVERへ参加する機会を得たんです」

――そして、その後ニューヨークに移り住み、TITAN TO TACHYONSを始めた経緯は?

「2017年頃、ライヴやリハーサルのためにニューヨークを何度か訪れたことで、現地の素晴らしい音楽シーンを垣間見ることができました。ちょうどORBWEAVERの活動は一段落ついていて、自分にも大きな変化が必要だと感じていたところでした。ニューヨークには、実験的な音楽を作り、演奏家、作曲家、教師としてフルタイムで働ける世界的な音楽家のコミュニティがあり、それは私の野心と完全に一致していたんです。TITAN TO TACHYONSのための作曲を始めたのは、ひとりのアーティストとして自分の声を見つけ、成長させるためでした。過去10年間やってきたように、他人の音楽を演奏したり、貢献したりする以上に、自分自身のヴィジョンを完全に表現するプロジェクトを進めたいと思ったんです。最初の2曲のデモは、引っ越し直前にマイアミでDavin Sosaというドラマーと録音しました。ニューヨークに着くとすぐにギグをやるように言われ、Kenny GrohowskiとTrevor Dunnに、一緒に演奏してもらいました。セットのほとんどは即興で行なわれましたが、(1stアルバム収録曲)”The Starthinker is Obsolete”も初めてライヴで演奏しました。その後もKennyとはジャムや作曲を続け、Trevorのスケジュールが多忙だったため、Matt Hollenbergを6弦ベースで迎えることになりました。Trevorはいったん離れたものの、1stアルバムの“Everybody’s Dead, Dave”という曲ではゲスト参加してくれています。そして、これがきっかけとなって、2ndアルバム『Vonals』(2022, Tzadik)では2人のベーシストによるインストゥルメンテーションが実現した、というわけです」

――ニューヨークという都市が、あなたのバンドやその創作表現に何らかの影響を及ぼしているとしたら、それはどのようなかたちで?

「間違いなく、周囲からの影響を吸収していますね。ニューヨークではコンサートに行ったり、勤めていた音楽学校の授業で演奏したりするうちにジャズへの興味を深めたし、フリー・インプロヴィゼーションや実験音楽にも、いっそう惹かれるようになりました。マイアミではラテン音楽の存在感が普遍的にあったので、それは私が書いた曲のいくつかにも浸透しています。ノイズ・シーンも盛んで、そこで即興演奏をするようになりました。何でもありなんだ、と知ったことが大きな自由を生み出して、やがてTITANSのために自分の音楽を作ることへ繋がっていったんです」

――TITAN TO TACHYONSというバンド名はどのようにしてつけたのですか?

「タキオンとは、量子物理学における仮想的な粒子で、光速よりも速く進むことで時間を逆行させることができます。光速に近づけば近づくほど時間の流れは遅くなるので、理論的には光より速く移動できれば、時間の方向が逆になるんです。名前の意味は、また別の機会にでも」

――現在はTrevor Dunnが正式メンバーとして加わって4人編成となり、2ndアルバム『Vonals』がリリースされました。このラインナップが揃うまでの流れを教えてください。

「2021年6月にJohn Zornから、次のアルバムはTzadikから、Trevorも入ったカルテットのラインナップで発表することにしないか?と持ちかけられたんです。もちろん、私たちはみんな、そのチャンスに飛びつきました。私が書いていた新しい曲では、3つ目のメロディックなヴォイシングが必要だったので、4人編成でやるにはぴったりでした。Trevorと最初に出会ったのは2017年、ブルックリンのUnion Poolで、BUKE AND GASEが彼らのレジデンシーとしてやっている即興演奏の場で一緒に演奏しないかと私たちを誘ってくれたのがきっかけです。KennyやMattとは、ニューヨークに引っ越す前からオンラインで知り合っていて、3人とも演奏したThe Stone(Zorn主宰)でのギグで初めて顔を合わせました。その後すぐKennyとTrevorとは次のライヴをブッキングし、Mattとはギター・デュオとしてジャム・セッションを始めたのです。ちなみにKennyは、IMPERIAL TRIUMPHANT、BRAND X、SECRET CHIEFS 3、そしてZornの数多くのプロジェクトで活躍しているドラマー。Mattは主にギタリストですが、TITANSに加えて、Naeemah Z. Maddoxらのグループで6弦ベースを演奏しています。彼はアヴァン・メタル・バンドのCLERIC、インストゥルメンタル・トリオのSHARDIK、JOHN FRUM(ex- THE FACELESSのDerek Rydquist、ex-THE DILLINGER ESCAPE PLANのLiam Wilsonも在籍)などでの演奏で知られ、もちろんZornともよく一緒に仕事をしていますね。Trevorについては、MR. BUNGLE、FANTÔMAS、TOMAHAWK、Kris Davis、THE NELS CLINE SINGERS、彼自身のTRIO-CONVULSANT、 THE MELVINS、そしてZornのプロジェクトなどなど、リストは限りなく続きます」

――このバンドでは、即興演奏が重要な部分を占めているようですが、普段どのように作曲しているのでしょうか?ソングライティングのプロセスを教えてください。

「私は、作曲はすべて即興から始まると感じています。一緒に演奏することでアイディアが生まれやすくなりますが、通常私が書く曲はすべてひとりでの即興演奏から始めます。曲の下書きが固まったところで、それをバンドに持っていって、みんなで一緒に微調整したり、他のメンバーのパートを発展させたりするんです。時にはMattやTrevorに弾いてもらう特定のパートを書くこともあるけれど、彼らは私が渡したものを自分たちのものにし、発展させていくことが多いですね。もちろん3人とも、マテリアルに対してとても大きな貢献をしてくれています」

――先頃のライヴの様子をYouTubeの動画で観ました。4弦ベースのTrevorが加入したこともあってか、Mattの6弦ベースがあなたとツイン・ギターのような役割を見せる場面もあるように感じました。前作から今作にかけて、彼のベース・プレイはどのように発展、変化したと思いますか?

「Trevorが加わったことで、私たち3人はベース、メロディ、ソロの役割を入れ替わりながら演奏できるようになりました。例えば、Mattがベースラインを押さえ、Trevorと私がハーモニーを奏でたり、私がリズムを刻み、Mattがソロを弾くパートなどがありますね。特にMattは、このアルバムでより多才さを発揮できるようになったと感じます。全員の長所を活かし、3人の持つ音を従来とは違う方法で活用したいと思ったので、曲の書きかたにも変化が起きました。つまり、対位法的なアプローチを採ることによって、私たちの役割は非常に流動的となり、全員がユニゾンで演奏する瞬間はほとんどなく、その希少性が効果的なツールとなったのです」

――TITAN TO TACHYONSは、「ジャズとメタルの新しいタイプの融合」と言われることが多いですが、それぞれのジャンルからどのような要素を音楽に取り込もうとしているのでしょうか?

「私たちは全員、複数のジャンルで仕事をしてきていて、それぞれの経験から得た要素を直感的に取り入れています。『Vonals』ではミニマリズムを重視して、少ないアイディアで多くのことをこなし、それを即興で広げていくという、ジャズ的な視点がありました。尖っていて、抽象的で、ザラザラしたパッセージは、特にメタルというわけでもなく、そういった背景から生まれています。ジャズとメタルはハーモニーとリズムの言語が似ているためか、それぞれの要素がうまく調和しますね」

――『Vonals』のレコーディングとミックスは、前作『Cactides』も手がけたColin Marstonが担当していますね。彼は今ニューヨークで最も注目されているプロデューサー / エンジニアの1人と言っていいと思いますが、彼はこのバンドのレコーディングにどう貢献してくれていますか?また、あなた自身の作品以外で、彼が手がけたアルバムの中からお気に入りの作品を教えてください。

「Colinは音楽を理解し、私たちが何を望んでいるかも理解してくれているので、共に仕事をするには素晴らしい相手です。私たちは全員、彼と何度もレコーディングしてきているので、とてもリラックスした直感的な環境で仕事ができます。同じ部屋でライヴ録音を行い、素晴らしい音色を得ることができるし、それはとても重要なことなのです。彼は私たちの2枚のレコードではエンジニアリング担当で、プロデューサーとして関わったわけではないのですが、もちろん尋ねれば自分の意見を言ってくれるし、アイデアを出し合うにも最適な人です。Colinが手がけた作品の中で、いちばん私が好きなのは、Brandon Seabrookの『Die Trommel Fatale』でしょうね」

――レコーディングの際、オーヴァーダビングや編集はどのくらい行ないますか?

「オーバーダブや編集は比較的少ないですね。スタジオでみんな一緒にライヴ録音して、かなりの場合、各曲でテイクを丸ごと使いつつ、必要であればバンドとして部分的にパンチインすることもあります。そこかしこにギターをオーヴァーダビングしてレイヤーを追加したり、ミスの修正などをしながら、通常はライヴのトラックをすべて使用します。ソロ・パートのほとんどはライヴテイクですが、私のソロに関してはバンド全員で座って、みんなの意見とフィードバックを聞きながら、普段はやらないような新しいアイディアやテクスチャーを取り入れ、少し追加録音もしました。それは素晴らしい共同作業だったし、その結果には心から満足しています」

――TITAN TO TACHYONSはインストゥルメンタル・バンドですが、ごく初期の段階では作詞もしたと聞きました。それはどのようなものだったのですか?また、今後ヴォーカルやポエトリーリーディングなどの要素を取り入れる考えはあるでしょうか。

「歌詞を書いたことは、創造性と自分自身の新しい方向性を見出すきっかけになりました。歌うというアイディアもあったけれど、自分の能力が自分の基準に見合うようになるには、まだ長い道程がありますね。歌詞の一部は、曲名として使用したり、他のテーマのアイディアにインスピレーションを与えたりしています。将来、別のかたちで使用することになるかもしれませんが、当面はなさそうです」

――ジャケットのアートワークもご自身で手がけていますね。自分を表現する上で、音楽と絵画をどのように区別し、バランスを取り、相互に作用させているのでしょう?『Vonals』のアルバム・カヴァーのインスピレーションについても教えてください。

「私は作曲する時、視覚的に大きな影響を受けるので、アートワークは本質的に音楽と地続きのものです。楽器で表現されたイメージを絵にしているので、両者は非常に密接に絡み合っています。草間彌生とヴィクトル・ヴァザルリが、アートワークとバンド写真の主なインスピレーション源でした。私は明るくカラフルで幾何学的なアートが好きで、時間、無限、幻想、波紋といったテーマは、『ホログラフィック・ユニヴァース 時空を越える意識』(1991, マイケル・タルボット著)、フィリップ・K.ディックの諸作品、カール・ユング、『DMT 精神の分子 臨死と神秘体験の生物学についての革命的な研究』(2001, リック・ストラスマン著)など、私がインスピレーションを得てきた他の題材とも結びついています」

――レコーディングされた曲を発表し、さらにライヴで演奏する機会が増えていくと、それらはまたインプロヴィゼーションによって発展していくのでしょうか?

「レコーディング前、新曲をやったライヴは数えるほどしか行なっていなかったので、その後の演奏では、演奏回数を重ねるうちに自然と曲がタイトになってきましたね。これらの曲は、特定のフォームや合図、方向性に基づいた即興的な要素を含む、完全に発展した楽曲なので、そうした部分は演奏するたびに少しずつ違ってきたとしても、同じ意図と表現を保っています。演奏するたびに音楽的なコミュニケーションが強化されることで、成長がもたらされるんです」

――ギターなどの機材に関する、あなたのこだわりを教えてください。

「使用するギターとアンプには、とてもこだわりを持っています。メインで使っているギターはPRS Custom 22 Goldtopで、もう12年ほど使っているし、ほとんどはこれを用いてますね。暖かくて滑らかなサウンドで、トレモロやピックアップの切り替えもできるので、非常に多用途に使えます。他にもPRSのモデルをいくつか持っていて、そのうちの1本は私のためにシルバーに塗装し、Floyd Roseのブリッジを付けてもらいました。アンプはOrangeのOR100ヘッドを使用していて、それに合わせてライヴによって大きさの違うキャビネットをいくつか組み合わせています。もともとOrangeが好きなのは、そのキャビネットのサウンドがとても気に入っているから。私はもう何年もPRSのエンドースメントを務めていて、彼らはいつでも、非常に協力的でいてくれました」

――あなたが最も影響を受けたバンド / ミュージシャンを挙げるとしたら、誰になりますか?

「インスピレーションを得るためには、SECRET CHIEFS 3をよく見ます。私にとって彼らは、言葉を必要とせずに多くの物語を語る、ジャンルを超えたインストゥルメンタル・バンドの素晴らしい例だと思います。Trey Spruanceは底なしの発明家で、あらゆるタイプの音楽的影響を見事に融合させていると感じさせますね」

――では、現在お気に入りのアーティストやアルバムを、新旧問わず教えてください。プログレも聴きますか?

「プログでは、KING CRIMSONとRUSHがお気に入りですね。今聴いているのはChildish Gambino、BADBADNOTGOOD、Thundercat、Amy Winehouse、Roy Orbison、Amon Tobinの作品です」

――最新作はTzadikからリリースされたからか、現時点ではCDでしか聴くことができないようですね。そうしたJohn Zornのポリシーについてどう思っていますか?また、John Zornという人物についてもコメントをお願いします。

「一部の国ではiTunesからダウンロード購入することができますよ。ただ、焦点はフィジカルな製品にあって、アーティストのための売上を増やすことを重視しています。Tzadikのようなレガシーを持つレーベルから、私たちの音楽をリリースできるのは光栄なことです。Zornは、多作で独創的な作曲家であり、基本的に彼自身を中心として音楽シーンを構築してきたその手法からは、大きなインスピレーションを与えられますね」

――Zornは、日本の音楽シーンとも深い繋がりがあります。気になる日本のバンドやアーティストがいれば教えてください。

「MELT BANANA, Boris, FLOWER TRAVELLIN' BANDなどが思い浮かびます」

――あなたたちのライヴをぜひ生で見たいのですが、日本で演奏してくれる可能性はありますか?

「ぜひ日本で演奏してみたいですね。私のバンドに興味を持ち、インタビューの機会を作ってくれて本当にありがとう」

■ 2022年11月8日(火)発売

■ 2022年11月8日(火)発売

TITAN TO TACHYONS

『Vonals』

TZ4041

https://titantotachyons.bandcamp.com/album/vonals

[収録曲]

01. Neutron Wrangler

02. Vacuum Symmetry

03. Critical Paranoia

04. Wax Hypnotic

05. Close The Valve & Wait

06. Blue Thought Particles